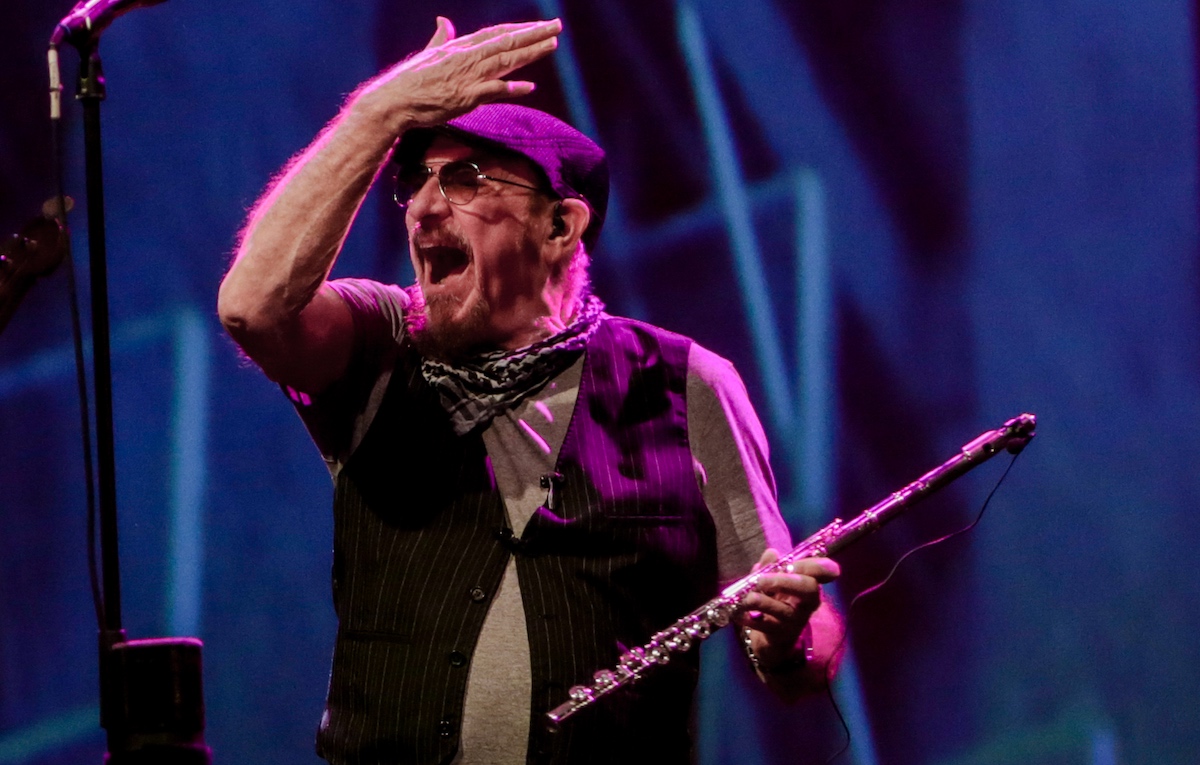

Ian Anderson non è solo la voce, la mente e l’unico membro originale della formazione odierna dei Jethro Tull. È anche uno degli ultimi alfieri del classic rock inglese. Sembra in forma, non una persona che da anni soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia difficile da affrontare per un impiegato, figuriamoci per uno che di lavoro suona il flauto. «Dichiararlo tempo fa sembra avermi portato bene. È come se fosse sempre lì con me, ma senza darmi fastidio. Certo, devo stare all’erta, ma sto meglio ora di anni fa. Piuttosto, dimmi come stai tu, ti vedo davvero male».

A fronte di vecchie dichiarazioni, in cui s’era detto frustrato circa la composizione di nuova musica e lo stare in studio, nell’ultimo decennio Anderson sembra avere riscoperto le proprie doti di songwriter, tanto come solista che come leader di un gruppo che continua a esercitare un fascino la cui onda lunga pare non avere mai fine (e che sarà stasera al Teatro EuropAuditorium di Bologna e mercoledì 15 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, tutto sold out, ndr). «Il problema non è che mi annoio in studio, il problema è che trovo il lavorare in studio troppo frammentario, quindi ho passato un momento della mia vita in cui l’idea di registrare mi creava un po’ di frustrazione. Ho dovuto abituarmi a un modo di concepire il lavoro in studio diverso da quello che conoscevo. D’altra parte, anche il mio modo di comporre musica è cambiato molto negli anni. Un tempo aspettavo che le idee arrivassero, oggi lo tratto come un vero e proprio lavoro. È una sfida: mi alzo la mattina e mi metto a lavorare come se fossi in ufficio. Una volta attendevo, ora è un processo attivo».

In Italia i Jethro Tull fanno ancora sold out che, di questi tempi, non è cosa scontata. «Mediamente non abbiamo problemi di questo tipo, anche se intorno a me vedo decine di eventi annullati per cause che poco hanno a che fare con la fedeltà del pubblico, ma più che altro per via dei costi ormai insostenibili raggiunti dopo la pandemia. Devo ammettere che l’Italia è sempre stata fonte di soddisfazione per me. Voi non siete come noi. Avete tanti problemi, ma umanamente, un po’ come tutte le parti a sud, siete un mondo a parte. Io, per esempio, sorrido poco, do pochissima confidenza, come i miei connazionali. Quando mia nipote è diventata abbastanza grande da potermi chiedere come avrebbe dovuto chiamarmi, per esempio, le dissi: puoi chiamarmi Ian o Mr. Anderson, di sicuro non devi mai chiamarmi nonno. Nonno esiste sul vocabolario, ma non nella vita reale».

In effetti, Ian Anderson non fa nulla per dimostrare il contrario, per mostrarsi per quello che non è, per essere simpatico ad ogni costo. Eppure, da buon britannico, dà la sensazione che quello che dice sia sempre ammantato da un certo humor. Pare che per gran parte del tempo si diverta a mantenere una parte, prendendoti anche sottilmente per il culo. Lo stesso uso dell’umlaut nel titolo del nuovo album RökFlöte, in uscita il 21 aprile, sembra mostrare questo suo lato. «Cercavo da sempre l’occasione per usare l’umlaut nel titolo di un mio album e l’opportunità me l’ha offerta la mitologia norrena e il concetto di Ragnarök, in pratica l’Armageddon biblico. Andando avanti a documentarmi sull’argomento ho individuato sempre più similitudini tra quella religione e quelle che siamo più abituati a conoscere e la cosa mi ha dato molta ispirazione. Dopo aver abbandonato l’idea di un disco solo strumentale col flauto, ho pensato di giocare un po’ con le parole e le assonanze, unendo la parola norrena rök con il mio strumento, dando vita a un neologismo che mi sembrava perfetto».

Un modo per prendersi forse un po’ meno sul serio senza tuttavia rischiare la lesa maestà e che, un tempo, forse sarebbe stata presa di mira dagli Spinal Tap. Ma Anderson, in questo senso, è un po’ come l’amico Lemmy Kilmister, uno che l’umlaut l’aveva messo addirittura nel nome della propria band e che, un po’ come lui, si incazzava quando i Motörhead venivano etichettati come band heavy metal. «Sì, Lemmy diceva che i Motörhead facevano rock’n’roll, così come è particolare che i Jethro Tull vengano ancora spesso definiti un gruppo prog, ma che ci vuoi fare. Ho molti ricordi di Lemmy di quando ancora non avevo capito che il flauto sarebbe stato il mio futuro e lo scelsi proprio dopo una jam con lui. E pensare che l’unico motivo era che costava meno degli altri strumenti».

Molti si chiedono che differenza ci sia tra i suoi progetti solisti e quelli a nome Jethro Tull, così come che senso abbia portare avanti una band con un solo membro originale. Forse, come sostiene Gene Simmons, le band non sono altro che involucri capaci di andare avanti all’infinito anche senza membri originali, verso un progressivo avvicinamento concettuale tra rock e classica.

«Simmons lo dice solo perché i Kiss hanno delle maschere e perché, di fatto, lui e Stanley sono ancora nella band. Senza di loro sarebbero solo una semplice cover band. D’altra parte cose del genere avvengono già ora per la musica di Pink Floyd o Genesis, con spettacoli sold out ovunque. Ma non credo che quello sia il futuro della musica popolare. Credo però che fino a quando è in vita qualcuno del gruppo sia giusto usare quei nomi. Chi dovrebbe impedire a Paul McCartney e Ringo Starr di fare un tour come Beatles? Non hanno mai voluto farlo, ma non ci troverei niente di strano. Jimmy Page è perfino rimasto completamente bloccato in quel limbo, un caso da studiare. Ogni volta che gli chiedo perché, lui mi risponde: chiedilo al cantante».

A un certo punto, Anderson si accorge di un poster di Michael Jackson dietro dime che appare solo parzialmente su Zoom e mi chiede conferma della correttezza della sua intuizione. Da anni mi tengo dentro una domanda su una sua vecchia dichiarazione rilasciata poco dopo la sua scomparsa. Secondo Anderson la scomparsa di Jackson non sarebbe stata poi una gran perdita, perché la sua colpa era stata quella di trasformare la musica e la cultura black in uno spettacolo da Las Vegas: «Può essere che mi sia espresso non in modo completamente ossequioso nei suoi confronti, ma onestamente non ricordo questa dichiarazione. Non ero un fan, senza dubbio, ma per Jackson ho sempre provato una grande pietà. La sua tragicità era così evidente che mi sembrava da sciacalli continuare a infierire su un uomo tanto debole. Anche la scelta di tornare a suonare dal vivo in quel modo folle era frutto della sua disperazione. Voleva tornare a essere amato da tutti e cercò un modo impossibile da realizzare per farlo. Sicuramente era circondato da gente poco per bene. Quando vidi la conferenza stampa in cui annunciava quella follia, pensai subito che l’avrebbe ucciso. Perché invece non mettere su un trio e andare a suonare sulla West Coast? Zero fronzoli, zero effetti speciali. Solo la sua musica spogliata da tutto. Quello sarebbe stato un grande ritorno».