Noyz Narcos è una leggenda, un vero culto del rap italiano. E non è quindi un caso il successo del documentario Dope Boys Alphabet, diretto da Marco Proserpio, un “viaggione” nella sua carriera, dagli esordi col TruceKlan alla genesi di Virus, il nuovo album che esce oggi a quattro anni di distanza da Enemy (che fu primo nella classifica 2018 dei dischi di Rolling Stone).

In una villa sul lago che sembra uscita dal set di Twin Peaks possiamo vedere Noyz che vaga concentrato e pensieroso per le stanze, prendendo appunti sul computer, ascoltando i beat del suo produttore artistico Night Skinny, provando ad alta voce le rime che si faranno barre e poi pezzi. Tutto questo in un’atmosfera zeppa di tensione e adrenalina, come se l’ossessione del rapper per la sua musica fosse figlia di una forza oscura, che arriva da lontano. Proviamo a scoprire da dove insieme a lui in questa intervista.

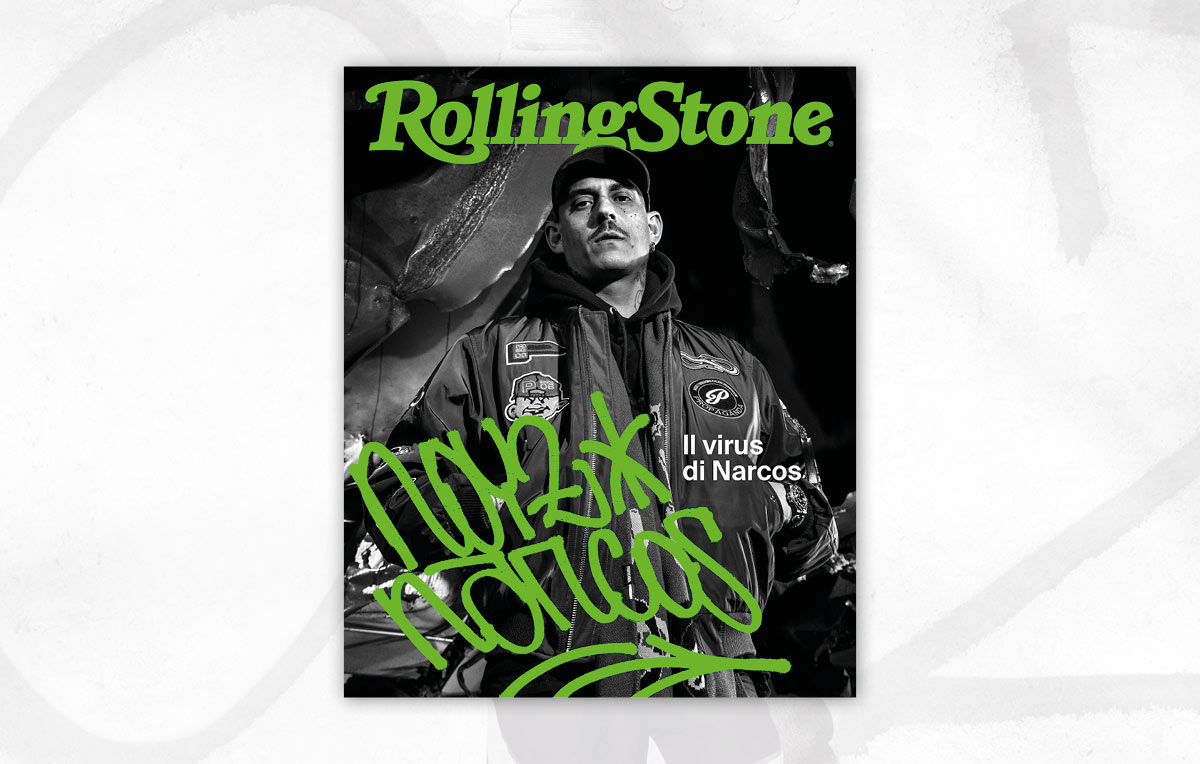

Noyz Narcos sulla digital cover di Rolling Stone. Foto: Gabriele Micalizzi, Art direction: Left Loft

Guardando Dope Boys Alphabet sembra che il processo creativo di rapper faccia parte della tua vita quotidiana, e ci sia una totale aderenza tra Emanuele e Noyz Narcos. È davvero così?

Mi ha fatto molto effetto quello che ha detto Andrew (Andrea Corona, amico e socio di NN in Propaganda, ndr) su di me nel documentario, cose che non mi aveva mai raccontato direttamente anche se ci conosciamo da una vita. Lui ha la percezione che la gente deleghi a me delle cose che non vuole dire e io me ne faccio carico nella vita comune, immagazzinandole e mettendole in quello che scrivo. La mia vita personale ruota molto intorno al personaggio Noyz, come quegli attori che interpretano una parte – che in questo caso è la mia vita – e la cui identificazione diventa totale. È quindi meno frequente ritrovare il vecchio te stesso, magari succede quando mi ritrovo a Natale in famiglia e poche altre volte. Per il resto vivo più quello che sono nella musica che nella realtà, senza nessuno sforzo, ci sono diventato così.

Quello che ti differenzia e ti fa apprezzare da altri rapper è l’idea che trasmetti del rap come reason why, come necessità, Sinnò me moro come il titolo di un tuo famoso pezzo. È così che lo vivi?

Fa parte della mia esperienza. Adesso per la gente fare rap è come quando noi da piccoli raccontavamo di voler fare il calciatore, diventare ricco e famoso. Noi siamo cresciuti con un approccio diverso al rap: prima dimostro che so fare le rime, che col microfono spacco, che non sono un coglione per strada, che rappando sono coerente con quello vivo, senza dire cazzate. Poi tutto il resto. Era più dura entrare in questo ambiente e avere il rispetto della gente, ora bastano i numeri di Spotify e di YouTube per sentirsi rapper. Sono cresciuto con l’obiettivo di fare musica fino al limite, anche se deve costare caro, perché è una ragione di vita.

Foto: Gabriele Micalizzi

Sempre guardando il doc, è incredibile come tu abbia conservato la stessa attitudine in maniera quasi ossessiva, dai tempi del TruceKlan a oggi. Come se l’avessi fatto non per paura di perdere la tua fan base, ma te stesso…

La mia generazione è cresciuta con un forte senso di competizione, anche tra amici. Dovevi dimostrare di essere bravo, era un’ossessione. Quindi se mi metto gli stessi vestiti e lo stesso cappelletto di quando avevo 15 anni è perché sono talmente legato a quel mondo, alle Air Force bianche e a tutti i classic, perché sono rimasto con quell’attitudine. Ai tempi c’erano meno cose sotto il naso, te le dovevi andare a cercare. Nella mia scuola ero l’unico con le Jordan, ma non per fare il figo, agli altri piaceva il calcio e a me l’Nba. Ci sono cose iconiche come la giacca di North Face che ci andavamo a cercare con la torcia, e alla fine hanno definito l’identità che mi porto dietro oggi.

Quindi il mondo del rap di adesso fatto di Gucci, Balenciaga e Vetements non ti appartiene?

Assolutamente no, avrò forse degli occhiali da sole Gucci di dieci anni fa, ma per me non è uno status quel tipo di moda da sfilate. Non mi interessa e non mi piace neanche esteticamente.

Foto: Gabriele Micalizzi

Quanto ha contato il rispetto della nuova scena, anche di chi sembra aver poco in comune musicalmente con te come Franco126 o Coez (entrambi presenti in Virus), nel tuo rinnovato successo dopo l’album Enemy, che ti ha reso un personaggio di culto?

È stato importante, e mi ha dato molto anche in termini artistici, perché io sono un rapper puro, so fare solo le barre, e ho imparato da loro l’uso della melodia. L’approccio di Coez e Franco mi incuriosisce, la loro capacità di riuscire a far suonare la voce. Oltre a questo, mi hanno aperto anche a un nuovo tipo di pubblico. Ed è strano, anche perché Franco126 è cresciuto sulle orme del TruceKlan – faceva rap prima – e con Coez eravamo colleghi, frequentavamo le stesse jam tra il 2008 e il 2010.

Si dice sempre di te, e lo scrivi anche nel comunicato stampa di Virus, che preferisci far parlare la musica invece che rilasciare interviste, anche se è quello che stiamo facendo ora. Mi chiedo quanto conti il carattere, magari introverso, timido, o quanto sia una scelta consapevole.

Oggi ci sono troppe persone malate di protagonismo, vogliono apparire. Io su questo ho parecchie difficoltà, anche quando settimane fa dovevo presentare la prima del documentario in sala a degli sconosciuti: avevo un microfono, ma non dovevo rappare, non sono riuscito a dire una parola.

Mi spieghi meglio il trailer di Virus? «La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte dell’organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo è una minaccia per chiunque la ascolti. Ma soprattutto per me».

Quando ho iniziato con il TruceKlan sapevamo di essere scomodi, hardcore, come un virus del sistema: potevamo riempire i locali, ma portavamo anche un sacco di rotture di coglioni, anche legali. Adesso che sono arrivato dentro a un nuovo contesto quasi mainstream, ho voluto sottolineare come questi spazi sono stati occupati insediandomi come un virus, senza mai snaturare la mia identità.

Foto: Gabriele Micalizzi

Ci sono vari effetti del tuo virus. Uno è che c’è oggi una generazione di trapper – che viene associata alle baby gang, alle risse riportate dai quotidiani, come quelle a Milano all’Arco della Pace o in Piazza Selinunte – che ha ereditato parte del tuo vocabolario rap, portandolo in un nuovo mondo. In che modo leggi questa mutazione generazionale del virus?

Partiamo dal fatto che molte tendenze musicali arrivano in Italia con anni di ritardo. Il look che hanno molti del genere drill, in tuta Nike, borsello Gucci, con le ski mask, l’atteggiamento da scippo e spaccio o da banditi di Diabolik, è una moda che in Inghilterra e in Francia andava già anni fa. In Italia è arrivata ora, ed è una cosa figa che seguono migliaia di pischelli, soprattutto ragazzi di seconda generazione che, parlando anche in casa il francese, l’arabo e l’inglese, si sono avvicinati più facilmente a un mondo che non ci apparteneva culturalmente e che all’estero già spaccava. Personalmente arrivo da un contesto diverso, le jam nei centri sociali e le feste rave, dove c’era anche una forte presenza della politica.

I ragazzi stavano nelle cosiddette baby gang anche prima, sono che non facevano rap, sognavano di fare i calciatori. Oggi invece c’è chi sta più in strada che a scuola, che ha una penna non molto allenata a scrivere, ma che con quattro parole riesce a raccontare un mondo che interessa al pubblico, ad avere un po’ di successo. E va benissimo così.

A proposito di ragazzi, mi viene in mente un tuo post di qualche tempo fa con una foto di Willy Monteiro – il 21enne ucciso brutalmente in un pestaggio a Colleferro nel 2020 – a un tuo concerto. Non ne hai mai parlato, che effetto ti ha fatto quella notizia?

È una cosa orribile, che non mi va giù. Ne ho viste e vissute tante di cose simili. Pare che Willy fosse un mio fan e dopo la sua morte mi hanno scritto i suoi amici, la famiglia, come se fossi una presenza importante nella sua vita, mi ha toccato molto. È stato un pestaggio fatto da due persone esperte di boxe e arti marziali tre volte più grosse del pischello che hanno ammazzato, quello mi sta sul cazzo.

Non c’entra anche il fatto che Willy era nero e gli assassini due fascisti?

Sì e no. Non faccio politica. Tra l’altro la faccenda sui fasci è strana, lo dice anche qualcuno nel documentario: il TruceKlan era talmente fuori dagli schemi che lo ascoltavano anche i fascisti, qualcuno arrivò pure a dire che eravamo di destra, che non è vero.

E che effetto ti fa che ti ascoltino anche i fascisti?

Se uno la pensa diversamente da me, non è che non può sentirsi la mia musica. Se ti piace bene, quello che pensi sono cazzi tuoi.

A proposito di TruceKlan, ci avete mai pensato a una reunion?

Sarebbero molto figo ma anche complicatissimo. Gli anni sono passati per tutti e siamo persone diverse da prima, quindi un disco lo vedo complicato, anche se siamo in buoni rapporti e Verano Zombie pt. 3 (in Virus), dove ci sono quasi tutti, ne è la prova. Però mai dire mai, anche il Wu-Tang Clan è riuscito a fare un disco insieme dopo un sacco di anni. Ci vorrebbe solo qualcuno che si prende la briga di tenere le redini di questa cosa e occuparsene.

In Virus rappi “Questa è meglio non la scrivevo”. Ti capita mai di censurarti?

Un sacco di volte, dico cose troppo bestiali e chiedo sempre al producer che è con me in quel momento se sono troppo estremo. Quasi sempre la risposta è sì. E visto che ho avuto molti problemi in passato, so quale è la differenza tra una cosa detta e una scritta… e cerco di starci attento.

Foto: Gabriele Micalizzi