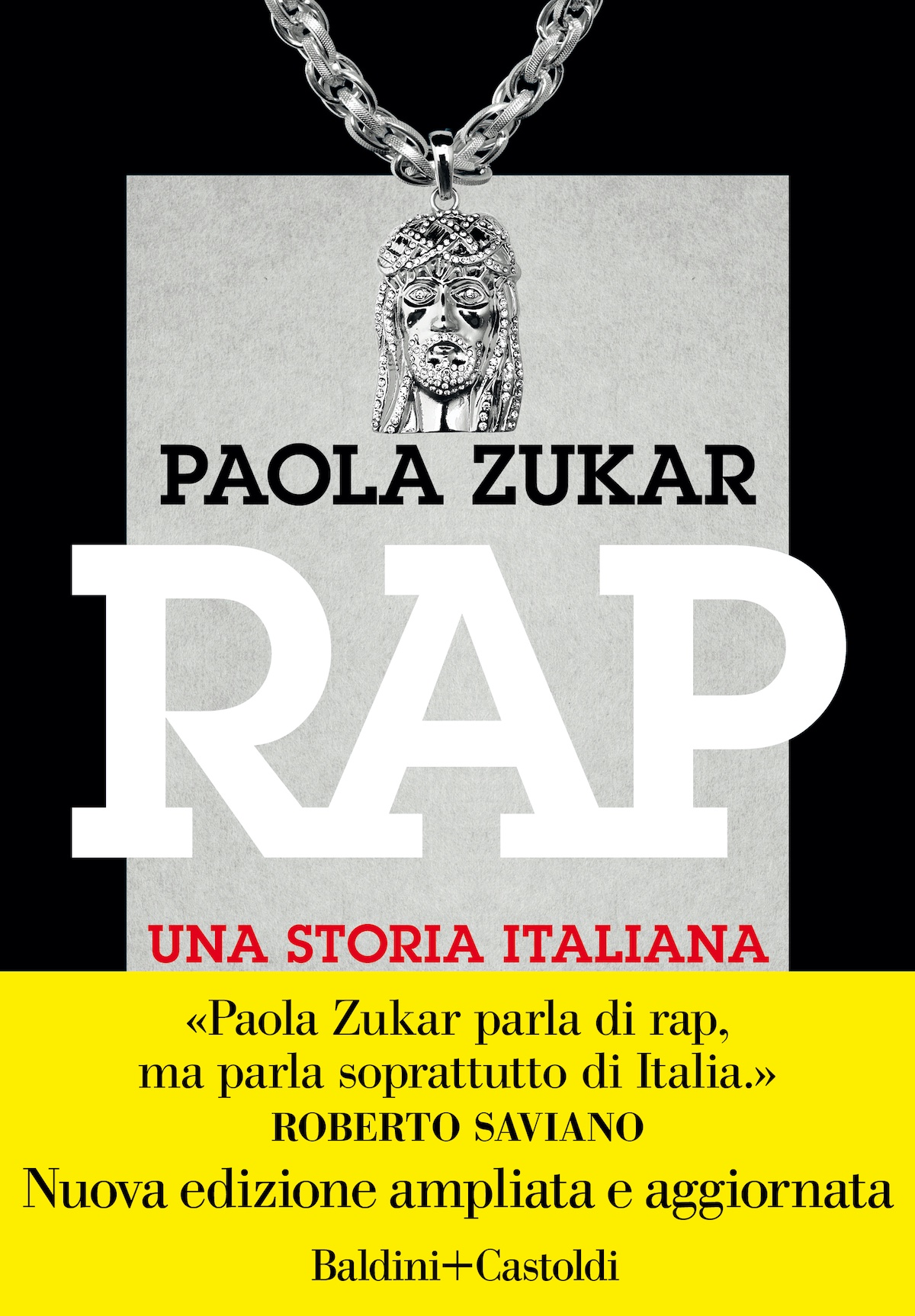

Nei primi mesi del 2016 usciva per Baldini & Castoldi Rap – Una storia italiana, primo libro di Paola Zukar, all’epoca manager di Fabri Fibra, Marracash e Clementino che, con il suo lavoro dietro le quinte e il suo know how, negli ultimi trent’anni ha portato il rap a un pubblico sempre più vasto e – cosa ancora più importante – a farlo comprendere da un pubblico sempre più vasto.

Fin dagli anni ’90, quando insieme all’amico Claudio Sid Brignole gestiva la prima leggendaria rivista italiana dedicata alla cultura hip hop, AL Magazine, è sempre stata una delle figure più influenti della scena. Ben lontano dall’essere una vera e propria biografia, Rap – Una storia italiana era un’approfondita disamina utile a fan, profani, artisti e addetti ai lavori, che spiegava la parabola di questo genere in Italia e il suo approdo in classifica. Peccato però che, per questioni di tempistiche sfortunate, avesse mancato di documentare la cosiddetta “generazione 2016”, quella di Ghali e Sfera Ebbasta, che ha portato la musica hip hop a diventare il primo mercato discografico del nostro Paese. «E infatti a posteriori mi spiaceva molto non averla potuta includere: il libro si poneva l’obbiettivo di raccontare come ha fatto il rap a passare dall’underground al mainstream, ma mancava il vero passaggio», spiega Paola al telefono. «Complice il lockdown, ho avuto l’idea e il tempo di fare un aggiornamento per includere questi ultimi quattro anni e mezzo».

Anche per lei ci sono state parecchie novità, tra cui nuovi artisti sotto la sua ala (la più famosa e chiacchierata del momento è senz’altro Madame) e l’apertura della prima radio urban italiana, TRX Radio, insieme a un consorzio di artisti di primo piano. Nasce così la nuova edizione del libro, con una ricca appendice che arriva fino ad oggi. «Sono 100 mila caratteri in più rispetto all’originale, ma in realtà avrei voluto scriverne anche di più. Diciamo che era già fin troppo corposo così, perciò non mi sono potuta dilungare su alcuni fenomeni come la trasformazione della figura del produttore, che è diventata ancora più centrale, la rivoluzione dello streaming, l’avvento di Soundreef come competitor di Siae. Magari più avanti ci sarà tempo e modo per scrivere un altro libro, da una prospettiva diversa»

Nonostante al momento il rap sia il primo mercato musicale italiano, nell’integrazione al libro resti comunque piuttosto critica nei confronti del contesto generalista che ancora fatica a capire e inquadrare il fenomeno. Come mai, secondo te?

Non lo so, ma a questo punto non vorrei neanche intestardirmi: evidentemente ci sono dei limiti oggettivi oltre i quali non si riesce ad andare. Ora che c’è un mercato così ampio, in fondo poco importa se il rap non è compreso. È inutile passare la vita a combattere contro i mulini a vento: sono semplicemente grata di tutte le belle cose che sono successe. Anzi, le barriere e le incomprensioni possono anche essere una cosa positiva, perché magari sono proprio quelle a dare energia e motivazione a chi fa rap. E poi, bisogna essere realisti: ci sono contesti e contesti. A Sanremo quest’anno ci siamo andate, con Madame, ma abbiamo portato una canzone adatta al contesto. Non potevamo certo pretendere che da un giorno all’altro l’Ariston si trasformasse nell’Up In Smoke Tour (uno dei più leggendari tour americani per il rap, con Dr. Dre, Snoop Dogg e Eminem come headliner, nda).

Tradurre le idee degli artisti in dischi che le case discografiche approvano e cercano di vendere, invece, è diventato più facile?

Anche in questo caso c’è ancora ampio margine di miglioramento, secondo me. Ma, complici i numeri esorbitanti del rap, sono sicuramente molto più bendisposti. Mi sembra già un buon traguardo.

Nella tua carriera, qual è stata la cosa più difficile da far comprendere alla discografia?

I miei artisti vanno dritti e non si interessano di strategie, marketing e mercato. Ovviamente esistono anche quelle, ma arrivano molto dopo la fase creativa in cui si realizza il disco, come giustamente dovrebbe essere. Credo che nel rap tutti gli artisti davvero forti ragionino così, al di là di quelli con cui lavoro io: pensa a Salmo, Gué, Night Skinny, Mace. L’unica cosa che li motiva a fare musica è poter dire quello che vogliono dire, nel modo e nel momento in cui lo vogliono dire. Questo non è sempre facile, ma d’altra parte in un mercato come questo, se provi ad accontentare tutti – il pubblico, le radio, i discografici – rischi di perderti.

A proposito dei tuoi artisti, storicamente lavori con pochi e selezionati nomi, indipendentemente dall’hype che possono generare. Alcuni magari si sarebbero aspettati che tu reclutassi qualche astro nascente della trap, quando è diventata la moda del momento, e invece non l’hai fatto. Perché?

Nel management, secondo me, occorre comprendersi a fondo sulle intenzioni e sulla visione. Ci sono stati degli incontri preliminari con diversi artisti trap anche molto rispettabili, che poi hanno fatto un loro percorso, ma proprio non riuscivamo a capirci: non parlavamo la stessa lingua. Quando io sottolineavo che l’importante era arrivare a un album, sgranavano gli occhi. Per loro era del tutto secondario, rispetto ad altre cose (ride). Da una parte è una questione generazionale, l’album non è più visto come un traguardo, ma per fortuna i miei artisti più giovani, come Tommy Kuti e Madame, hanno la mia stessa visione a lungo termine, ed è per quello che lavoriamo così bene. Con altri loro coetanei non c’è stata la stessa sintonia d’intenti, e quindi ciascuno va per la sua strada, pur rispettando le reciproche posizioni e opinioni.

In questo periodo di pesca a strascico in cui qualunque rapper faccia dei numeri degni di nota viene immediatamente sommerso da richieste di contratto, secondo te quanti emergenti resisteranno alla prova del tempo?

È una cosa che mi fa un po’ paura, perché tanti ragazzi giovani sono rimasti quasi sotto shock dall’essere scagliati immediatamente nel mercato, senza affrontare quell’ormai mitologica gavetta che in fondo alla mia generazione è servita. Certo, ne abbiamo presi di schiaffoni prima di approdare a qualche certezza, però è stato utile. Non augurerei a nessuno di fare subito una hit, perché ti arrivano senz’altro delle belle proposte, ma anche delle responsabilità e delle pressioni che a ragazzi così giovani non fanno bene. Perciò la risposta alla tua domanda è: non lo so quanti resisteranno alla prova del tempo. La scrematura, temo, non arriverà tanto dal mercato, quanto dalla confusione che ti si crea in testa: ti senti costretto a replicare i numeri della prima hit e ti chiedi come riuscirci. Quando inizi a farti quel genere di domande, sei nei guai.

Nell’ultimo anno stai lavorando con un ragazzo a cui è successo di esplodere a 19 anni con la prima hit: Kina, produttore di Acerra che con la sua Get You the Moon ha ottenuto il disco di platino in Usa e in mezzo mondo, e ora è sotto contratto con la Columbia americana. Per te è una doppia prima volta, perché non fa rap ma chill pop, e perché il mercato è quello mondiale e non quello italiano…

Kina è davvero un alieno, un essere superiore che riceve i messaggi da un’altra galassia. Nessuno gli ha inculcato l’idea di lavorare su scala globale, è partito da solo con quell’idea e ce l’ha fatta, senza nessun aiuto, dalla sua cameretta. Io l’ho conosciuto solo dopo che aveva già fatto successo. È una gestione condivisa, perché era indispensabile che avesse anche un manager americano, visto che passa molto tempo lì. Mi ha davvero aperto gli orizzonti, perché lavorando con il mercato mondiale, quello italiano fa un po’ tenerezza. È incredibile che riesca a raggiungere il cuore dei suoi coetanei ovunque siano: America Latina, Filippine, Irlanda, Inghilterra… Fino a Kim Kardashian, che l’ha postato nelle sue storie di Instagram.

Ti è venuta voglia di lavorare anche con altri generi musicali, quindi, o lui resterà un’eccezione?

Resterà un’eccezione. Kina ha senz’altro un’attitudine molto rap e mi è facile parlare con lui, e in generale con gli altri generi musicali faccio fatica a capire e decodificare. Su molte cose non riesco a dare un giudizio, forse perché non le conosco e non le capisco abbastanza, avendo ascoltato sempre musica black.

Tasto un po’ dolente: chiudi il libro con tre paginette scarse dedicate al rapporto tra i media di settore e l’hip hop, dicendo che avresti voluto scrivere un capitolo molto più corposo ma che in Italia ancora non ci siamo…

Guarda, che tristezza. Anche prima c’erano pochissime firme specializzate, e oggi, a parte alcuni rarissimi casi di giornalisti che sono partiti scrivendo di hip hop e adesso sono arrivati alle testate più prestigiose, non c’è un vero reclutamento di persone che ne sappiano di rap. Perché? Si contano davvero sulle dita di una mano, ci sei tu a Rolling Stone, Wad a Radio Deejay e pochissimi altri. Forse dipende dallo scarso interesse per il genere: nessuno credeva che il rap sarebbe arrivato da qualche parte e quindi nessuno si è preoccupato di crescere una generazione di giornalisti competenti sul tema. Ma vale anche per i media di settore: TRX Radio è un caso emblematico. In America, di fronte al caso di una radio urban fondata dai principali artisti del genere, ben avviata e molto ascoltata, ci sarebbero stati centinaia di investitori pronti a metterci dei soldi per farla crescere ed espandere. Qui invece no, stiamo costruendo la nostra strada mattoncino su mattoncino. Sta andando molto bene ma io, forse un po’ da illusa, mi sarei aspettata un altro tipo di percorso, molto più rapido e ascendente. E invece…

Sarà che il rap spesso viene percepito come un genere musicale per ragazzini, a volta addirittura per bambini.

Ti dirò, a questo punto sono molto più risolta su questo. L’importante è che ci sia spazio per tutti, sia per i rapper veri che per gli altri. Quando qualche anno fa c’era spazio solo per prodotti finti mi innervosivo molto, adesso tutto sommato va bene così.

Tornando per un attimo a TRX, che è un ottimo termometro per capire come la pensa il pubblico hip hop: spesso, quando sui vostri social affrontate argomenti come il movimento Black Lives Matter o i diritti delle seconde generazioni, ricevete alcuni commenti agghiaccianti da personaggi che evidentemente non hanno capito che rap e razzismo non possono coesistere. Perché secondo te in Italia è passata la musica, ma non il messaggio del rap?

Questo rientra nel calderone delle contraddizioni italiane, purtroppo. È una cosa che onestamente stupisce molto anche me, perché sono cose talmente logiche, scontate e normali che non dovremmo neppure essere qui a discuterne. Ci sono tanti problemi tipicamente italiani che stanno rallentando il nostro cammino verso un’integrazione globale che, piaccia o non piaccia, prima o poi accadrà, perché il mondo va in quella direzione, e se non siamo pronti e non terremo il passo, rimarremo fuori. Non parlo solo di musica: guarda quante aziende straniere stanno acquistando per pochissimo brand storici italiani. Stiamo svendendo il nostro Paese a causa di una mentalità familistica e tradizionale (anche nell’imprenditoria) che funzionava fino a pochi anni fa, e che ora purtroppo si scontra con una realtà che procede nella direzione opposta.

A proposito di futuro: si è sempre detto che il rap italiano procede per cicli e per mode, e quindi molti danno per scontato che quest’ondata di popolarità del genere finirà. Secondo te, dopo tanti anni, possiamo finalmente dire che il rap è qui per restare?

Sicuramente il rap resterà, anche perché da fine anni ’80 ad oggi non è mai scomparso del tutto. È vero che ci sono stati degli alti e bassi quantitativi, ma credo che questa cosa non debba più preoccupare. Ormai è un linguaggio che i ragazzi hanno finalmente introiettato: sanno che il rap descrive la realtà in modo artistico senza troppi filtri, anche quando è brutta, spiacevole e scomoda. E anche i loro genitori hanno introiettato il fatto che il rap possa portare degli spunti di cui discutere con i propri figli. Penso sia un passo avanti a cui l’Italia non rinuncerà mai.