Nel 1982 arriva in Italia uno strumento destinato a rivoluzionare il modo di concepire la musica. Si tratta del Fairlight, il primo computer musicale in grado di campionare dei suoni (qualsiasi suono) e poi modificarlo, tramite una penna ottica da passare su uno schermo per variare l’onda sonora, fino a farlo diventare musica. In Italia lo porta Pietro Pellegrini, che in quegli anni lavora come talent scout, produttore (anzi, assistente artistico) e ingegnere del Fairlight e varie altre tastiere. Non solo, Pietro era (ed è tutt’ora) uno dei fondatori degli Alphataurus. Il loro unico album, del 1973, è diventato oggetto di culto in tutto il mondo progressive, con quotazioni che hanno raggiunto cifre da capogiro. Gli stessi Alphataurus che in queste settimane hanno pubblicato per AMS Records il nuovo album (il secondo dalla reunion del 2010) 2084: viaggio nel nulla, concept sci-fi che non fa rimpiangere le vecchie atmosfere della band.

Pietro, toglimi anzitutto una curiosità: chi ha importato in Italia il Fairlight, tu o Luigi Tonet?

Sono stato io, a seguito di un viaggio in Australia nell’82, nella fabbrica dove lo costruivano, e alla sigla di un accordo con Kim Reilly, il manager e proprietario dell’azienda. Da lì partì il progetto di importarlo in Italia. Eravamo coinvolti io, il musicista Franco Serafini e Umberto Facin, proprietario della CEM Elettronica. Era costoso, ma insieme decidemmo di fare quella pazzia. Prima di andare in Australia sono stato anche alla fiera Musikmesse di Francoforte dove ho incontrato Peter Vogel, il progettista del Fairlight. Abbiamo passato una giornata intera con lui, mi ha spiegato il funzionamento di questo incredibile computer musicale, con la penna ottica che modificava l’onda sul monitor. Fantascienza per l’epoca.

Come avevi saputo di questo strumento?

La Camera di commercio australiana a Milano promozionava il prodotto e siccome mio padre era abbonato al bollettino, un giorno mi disse di provare a leggere un articolo che parlava del Fairlight. Io lessi e pensai: cacchio, è micidiale.

Quindi Luigi Tonet non c’entra nulla.

Gigi iniziò con il Microcomposer della Roland, un sequencer a microprocessori, altro strumento incredibile. Infatti su L’Arca di Noè di Battiato ci siamo io con il Fairlight e Gigi con il Microcomposer. All’epoca negli studi di Milano giravamo io con Fairlight e Oberheim, Aldo Banfi con il Synclavier, Tonet con il Microcomposer e Leandro Gaetano con il PPG tedesco. Eravamo noi quattro, ognuno aveva la sua specialità.

E chi voleva il Fairlight doveva riferirsi a te.

Sì. Ne abbiamo venduti, se non ricordo male, 25 o 30 qua in Italia. E ti posso garantire che costavano un patrimonio nell’82, si parlava di 50 milioni di lire.

Il nome di qualche acquirente?

Ad esempio i Pooh, che ho seguito in tour, ero con Facchinetti e gli davo assistenza per insegnargli come usare il computer sul palco. Lui aveva praticamente solo la tastiera, doveva schiacciare due tasti sennò andava tutto quanto in crisi. Mi ricordo una volta, eravamo in uno stadio e misero il Fairlight vicino alla macchina del fumo. Il Fairlight aveva dentro quattro ventole che succhiavano aria per raffreddare le schede. Mamma mia, hanno impestato tutto con quel fumo, per fortuna siamo riusciti ad arrivare alla fine del concerto, poi abbiamo dovuto portare la macchina in assistenza e ripulirla completamente.

E Battiato?

Fui chiamato da Alberto Radius che mi chiese di portare lo strumento nel suo studio. Ricordo che posizionai la tastiera vicino al banco del fonico Titti Denna e da lì iniziò una sorta di rapporto amore-odio tra il Fairlight e Battiato.

Come mai?

Franco voleva sentire tutto, provare, cambiare, non si accontentava. Io cercavo di accontentarlo sfoderando tutta la library che avevo su dei floppy disk da 8 pollici, enormi. Allora si parlava di pochi kilobyte, neanche megabyte, viene da ridere a parlarne adesso. Con una risoluzione di 8 bit, oggi parliamo di 64. La memoria della forma d’onda era di 15k, neanche mezzo messaggio di WhatsApp… Con Battiato era tutto un lavoro di metti questo, carica quello e togli quell’altro per fargli sentire, vedere, verificare. Poi lui sceglieva quello che gli piaceva di più.

Era esigente?

Sì, molto, anche perché aveva in testa determinate idee, le strutture dei brani, sapeva già quello che doveva essere il risultato finale. Ma lo sapeva solo lui (ride), quindi a volte era un po’ difficile capirsi. Per fortuna Franco poteva contare sul grosso aiuto di Giusto Pio, musicista incredibile, di una bravura spaventosa. Pio stava sempre zitto ma nei momenti giusti dava sempre i migliori consigli: «No Franco, guarda che è meglio fare così».

Era un momento forse teso per Battiato, visto che veniva dal successo de La voce del padrone.

Sì, era un momento un po’ particolare, me ne sono reso conto dopo.

Alla fine dove usaste il Fairlight?

Lo puoi sentire negli strappi di orchestra di Radio Varsavia o L’esodo, quel tipo di sonorità. Si campionava l’orchestra e poi la si modificava.

Lo studio di Pietro Pelleguni nel 1985, col Fairlight serie III

Facciamo un passo indietro, prima di tutto ciò ci sono stati gli Alphataurus, raccontami come vi siete formati.

Dopo una piccola esperienza al liceo con un gruppo, fui chiamato a Sesto San Giovanni da Giorgio Santandrea, parliamo del 1971. Da lì cominciammo a passare ore nella sala prove, una roba massacrante. La formazione era Giorgio alla batteria, Alfonso Alivio al basso, Guido Wasserman alla chitarra e il sottoscritto. Poi arrivò il cantante Michele Bavaro che si trasferì a Milano, a casa di uno o dell’altro.

Eravate milanesi ma con una produzione genovese, quella di Vittorio De Scalzi, che con voi inaugurò la sua etichetta Magma. Come vi siete conosciuti?

Dopo avere messo giù i brani del primo album cominciammo a suonare in giro, fino ad approdare al festival Palermo Pop del ’72. Lì ci ascoltò Vittorio De Scalzi che ci propose di fare un disco. Capirai, noi eravamo ragazzini di 18-20 anni, accettammo al volo. E lui fondò l’etichetta Magma appositamente per produrre il nostro disco che registrammo su un 8 piste, un po’ allo Studio G di Genova, un po’ alla Sax Record, vicino al Blue Note di Milano, con il buon Ezio De Rosa. Fu un lavoro eccezionale, nel senso che ci siamo divertiti da matti.

Tu ci dai dentro col Minimoog, bordate potentissime.

Il Minimoog lo avevo da neanche un anno ed era uno dei primi arrivati in Italia. Avevo quello, un pianetto elettrico della Crumar e l’Hammond. Poi in studio abbiamo usato il pianoforte, il vibrafono, il clavicembalo, i timpani e tutto il bendidio. Col Minimoog ho fatto un sacco di sovrapposizioni nel brano Croma, praticamente ho ricostruito un’orchestra.

Dimmi di De Scalzi produttore.

Vittorio era tutti i giorni in studio, è stato una grande guida per noi. Quando registravamo a Milano lui dormiva a casa mia e mi dava i migliori consigli. Poi andavamo insieme in studio e facevamo il lavoro. Ho imparato tanto da lui, grandissimo musicista, mi manca tanto.

E il nome Alphataurus come è venuto fuori?

La responsabile è mia sorella, era appassionata di fantascienza e mi aveva detto della stella Alfa nella costellazione del Toro. Il riferimento spaziale ci piaceva quindi decidemmo di chiamarci Alfatauri, poi abbiamo “inglesizzato” il nome ed è venuto fuori Alphataurus.

Gli Alphataurus nel 1973. Foto per gentile concessione di Pietro Pellegrini

La propensione spaziale è rimasta, vedo, l’ultimo album 2084: viaggio nel nulla è un concept che lascia intendere una fuga dal nostro pianeta disastrato.

Esatto, i testi sono opera dell’amico Carlo Guidotti e raccontano di un viaggio interstellare per sfuggire a disastri che già oggi sono un po’ sotto gli occhi di tutti. E questa è solo la prima parte della storia che verrà sviluppata e conclusa col prossimo disco.

Chi sono gli Alphataurus oggi?

Io, Andrea Guizzetti (tastiere), Diego Mariani (batteria), Tony Alemanno (basso), Andrea Massimo (chitarre) e Franco Giaffreda (voce, flauto). Il nuovo album è stato realizzato facendo fronte ad alcuni momenti difficili, alcuni di noi sono mancati, come il bassista Alfonso Oliva e il chitarrista Guido Wasserman, che però ha fatto in tempo a finire tutte le registrazioni. A maggio di quest’anno poi anche il cantante Michele Bavaro ci ha lasciati. Praticamente degli originali siamo rimasti Giorgio Santandrea ed io. Giorgio sta seguendo le sue cose per cui non suona con noi già da qualche anno, tocca quindi a me portare avanti la bandiera degli Alpha.

Notavo, nella copertina del primo album, la colomba che spara missili, le esplosioni atomiche… La paura delle catastrofi è una vostra caratteristica.

Infatti, è cambiato poco da allora. Nel primo album c’è questo quadro di Adriano Marangoni con la colomba che dovrebbe portare un messaggio di pace e invece bombarda. La pace tramite la guerra…

Nel primo disco le tematiche erano più esistenzialiste.

De Scalzi ci ha aiutato molto, i testi li ha praticamente scritti tutti lui firmandosi con lo pseudonimo di Funky. Ha immaginato una colpa che attanaglia un uomo e il suo percorso di rinascita, anche se alla fine, ne L’ombra muta, le voci della coscienza tornano a tormentarlo e deve ricominciare da capo. Ci sono in mezzo anche discorsi sulla droga, che allora erano abbastanza sentiti, alla quale il protagonista ricorre per non pensare.

L’LP ha raggiunto quotazioni altissime, su Discogs una copia originale arriva a 2000 euro.

Purtroppo il disco vendette poco e Ricordi, che lo distribuiva, pensò bene di mandare al macero tutte le copie che c’erano in magazzino.

Cavolo…

E sai perché? Per riutilizzare il vinile, una bestialità allucinante, perché la qualità scade in maniera clamorosa. Quando fai un disco il vinile deve essere vergine. Lo puoi riutilizzare, certo, lo riscaldi, rifai le pagnotte e quant’altro, ma diventa una schifezza, escono solo dischi rumorosi.

Quante copie dell’originale ci sono in giro per il mondo, secondo te?

Io credo non più di 400-500, per quello ha raggiunto certe quotazioni. Per fortuna ci sono state le molte ristampe che ho curato personalmente per AMS da un master originale, migliorando di gran lunga sia il suono che l’assetto grafico.

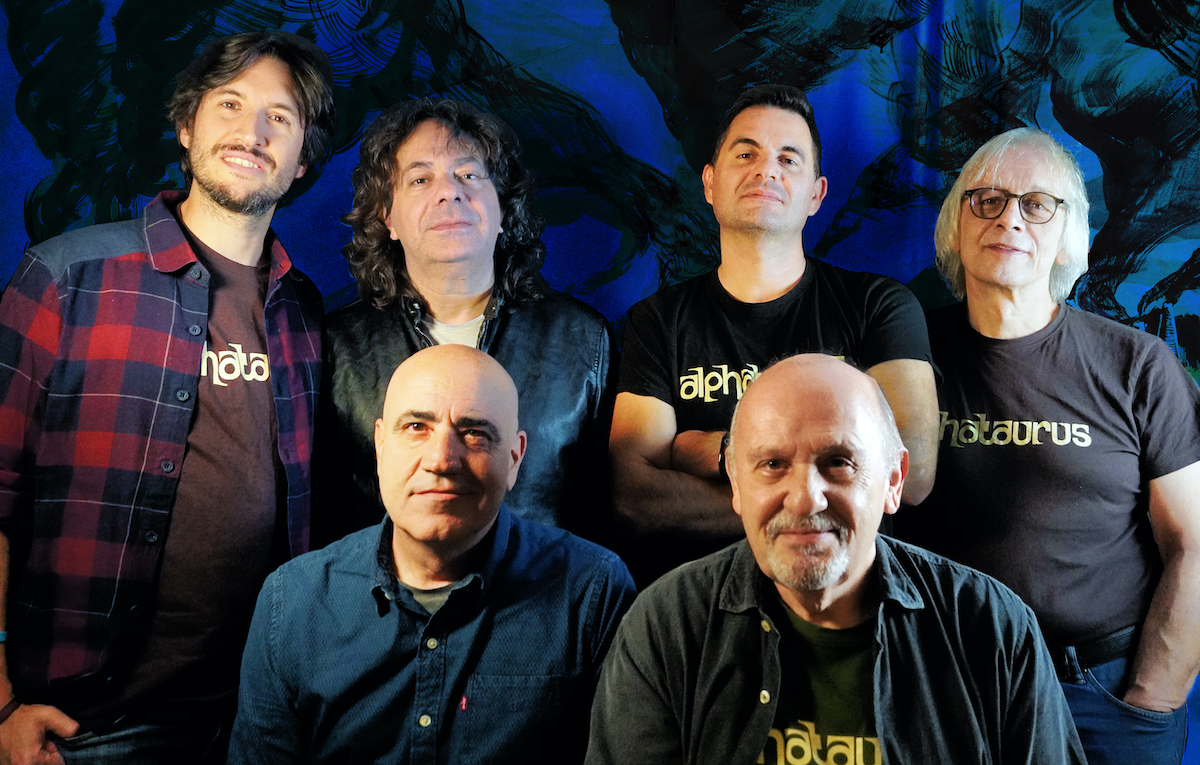

Gli Alphataurus oggi. Foto per gentile concessione di Pietro Pellegrini

Cos’è successo dopo il disco?

Tanti altri concerti… Avremmo dovuto fare da spalla agli Emerson Lake & Palmer ma poi l’occasione sfumò. Riuscii però a conoscere Emerson, era mostruoso. Con le due mani faceva due tempi, uno dispari e uno pari. Poi Michele Bovaro dovette mollarci per tornare a Bari, nel frattempo avevamo registrato altre cose, che poi abbiamo utilizzato nel disco della reunion (Attosecondo del 2012, nda).

Tu cosa facesti a quel punto?

Avrei dovuto suonare con i Latte e Miele ma alla fine non se ne fece nulla, poi arrivò una chiamata della Ricordi e finii a lavorare insieme a Mara Maionchi.

Qual era il tuo ruolo?

Quello di scouting, Mara invece si occupava delle edizioni.

Da musicista a talent scout, come è successo?

Bella domanda, me lo sono sempre chiesto anche io. Però mi ci trovavo bene, riuscivo a capire dove stava il talento, non dico al volo, però quasi sempre ci azzeccavo. Ho lavorato con Alberto Fortis, tutti i suoi primi provini, specie quelli della suite Tra demonio e santità, li ha fatti con me alla Ricordi. Poi lui andò in PolyGram perché gli offrivano di più. Anche con Garbo, che mi fece ascoltare le sue cose e sembrarono interessanti, poi lui andò alla Emi. Con Garbo sono rimasto in ottimi rapporti, ho suonato anche in un suo album. Essendo io musicista capivo chi avevo davanti o mi mandava la cassetta. Ascoltavo, chiamavo e gli dicevo «Ciao, vieni in ufficio, sentiamo, vediamo, proviamo…». Cercavo di estrarre il meglio da quello che mi proponevano.

Chi altri hai seguito?

Tanti… Milva, Fred Bongusto, Riccardo Zappa, Gigliola Cinquetti, Finardi, De André…

Dimmi di Fabrizio.

Ho seguito la registrazione del live con la PFM sullo studio mobile, il Manor Mobile Studio. Siccome parlavo un po’ di inglese comunicavo col fonico e gli spiegavo chi erano quelli che erano sul palco, visto che non sapeva niente: cosa facevano Flavio Premoli, Colombo, Franz e compagnia bella. Dopo le registrazioni a Firenze e a Bologna me ne sono tornato a casa con mezza tonnellata di nastri in macchina.

Un patrimonio.

Eh sì, materiale di grande pregio. Poi ho seguito i mix insieme a Franco Mussida e a Piero Bravin al Mulino di Milano. Eravamo in tre, tutto senza automazioni, ci siamo fatti un gran mazzo. Io seguivo le ritmiche, Francone chitarra e tastiere e Piero si focalizzava sulla voce di Fabrizio. È stata un’esperienza grandiosa, veramente importante per me, perché rappresentava il passaggio da una funzione a un’altra, dallo scouting alla produzione, anzi assistenza artistica. Produzione non si poteva dire, cosa che proprio non mi andava giù e che infatti, dopo qualche tempo, ha portato a una rottura tra me e la Ricordi.

Perché?

C’erano dei problemi legali per i quali se ci fosse stato scritto che ero il produttore avrei potuto chiedere delle percentuali sulle vendite. Io invece ero un dipendente della Ricordi e dall’alto – Nanni Ricordi in persona – mi dissero che no, non potevo essere accreditato come produttore. Però si auspicavano che io continuassi a seguire altri progetti, vista la grande esperienza in studio. Non ne volli sapere e me ne andai

Prima però hai lavorato di nuovo con De André per L’indiano, giusto?

Sì, nell’81 al Castello di Carimate, lo Stone Castle Studio. Mi sono trasferito lì un paio di mesi per seguire tutta la produzione insieme al bravissimo Mark Harris. Per quel disco portai le mie tastiere, incluso un Oberheim, l’OBXA, che era uscito da poco. Lo acquistai e cominciai a fare dei noleggi in studio. Tutti i suoni che senti di Oberheim sono i miei.

Com’era Fabrizio?

Una personalità forte, veramente molto forte, ma anche un uomo splendido. Non ho mai conosciuto un personaggio di questa levatura, questa umiltà, questa generosità e riconoscenza. Mi commuovo ancora a pensare a lui. Sono stato addirittura a casa sua in Sardegna la settimana prima che lo rapissero.

Però…

Ero in vacanza con mia moglie, chiamo Fabrizio e lui mi invita subito a cena. Andiamo alla sua tenuta, un posto splendido. Prima di cena mi porta fuori e mi fa vedere le cose che sta coltivando, ricordo una siepe di prezzemolo. Gli dico «Ma che cacchio di prezzemolo è? È enorme». «Eh sì, qua la terra tiene bene». Poi in studio si confidava sempre con me, mi chiedeva un sacco di cose tecniche. Io all’epoca avevo i baffi che mi arrivavano sotto il mento e quindi per lui ero il Tricheco, mi diceva: «Tricheco, spiegami un po’ quel macchinario lì…» e cose del genere (ride). Anche quando sono andato via dalla Ricordi ho comunque continuato a collaborare con lui: in Le nuvole ho sistemato con il NoNoise della Sonic Solutions tutta l’orchestra iniziale degli archi, a seguito di problemi di registrazione che avevano causato un fruscio allucinante.

Vista la tua lunga esperienza, come vedi la trasformazione dell’industria discografica?

Beh, non c’è molto da dire, oggi semplicemente la discografia non esiste. Il discografico vero non c’è più, c’è il manager della grossa azienda che è solamente un contenitore di materiale preconfezionato, potrebbero vendere anche altri articoli e sarebbe lo stesso. Sono dei distributori di merce, punto, non hanno niente a che vedere con la discografia e questo è uno dei problemi per cui oggi abbiamo carenza di artisti destinati a lasciare il segno. E guarda che giovani in gamba ce ne sono tanti, è inutile che te lo dica, però non hanno nulla su cui appoggiarsi per venire fuori, per essere aiutati. Le etichette piccole fanno qualcosa, ma più di tanto… Il problema è il legame denaro-prodotto, se non produci denaro non vali niente. E la cultura dov’è andata a finire? Prima c’era lo scouting, l’artista era seguito passo passo, c’era più sensibilità, si investiva sulla bravura. Oggi si investe su una cosa che è già venduta, si gioca facile, il rischio non c’è più. E ti dico, nel mio piccolo io sono a disposizione per aiutare, se c’è da parlare, da dare delle dritte a dei giovani, io ci sono, gratis. Perché le nuove generazioni meritano una guida.