Dopo il successo del loro disco d’esordio Songs of Praise gli shame sono diventati uno dei nomi più importanti della nuova scena post punk britannica. Giovanissimi, tra il 2018 e il 2019 questi cinque ragazzi di South London si sono ritrovati a girare per il mondo, Stati Uniti compresi, godendosi tutto il bello che può offrire la vita da tour, ma concedendosi pochissime pause fino a ritrovarsi come svuotati.

Nasce da quel momento di down Drunk Tank Pink, il nuovo album della band in uscita il 15 gennaio per Dead Oceans. Un lavoro che rispetto al precedente non rinuncia a chitarre nervose, distorsioni e rabbia tumultuosa, ma che allarga lo spettro di influenze del quintetto intrecciando rumore, approccio punk e rimandi ai Fugazi con sapori brit pop ed echi dei Talking Heads e del Bowie d’epoca berlinese. Il tutto per raccontare lo spaesamento che si può provare quando, dopo aver trascorso un sacco di tempo tra palchi e folle, ti ritrovi da solo con te stesso, nel silenzio. «E la pandemia non c’entra niente, abbiamo chiuso le registrazioni del disco lo scorso gennaio», dice il frontman Charlie Steen.

Cosa c’entra, allora?

Che durante il tour legato a Songs of Praise ci siamo ritrovati incastrati in una dualità tra comfort e conflitto. Essere in tour è stancante, lì avevamo già alle spalle quasi 150 concerti in un anno, eravamo stanchissimi e quando sei stanco ti senti frustrato, ti innervosisci non appena qualcosa non va. Ovviamente è una fortuna avere una passione che ci ha portati a tutto questo, ma quando abbiamo iniziato a suonare in giro per il mondo avevamo 18-20 anni e a quell’età una passione può finire per ossessionarti. Per questo abbiamo premuto così tanto sull’acceleratore: avevamo un giorno off ogni sei date live, bevevamo sempre. Divertente, ma se vivi così dopo un po’ ti esaurisci.

Quindi cos’è successo?

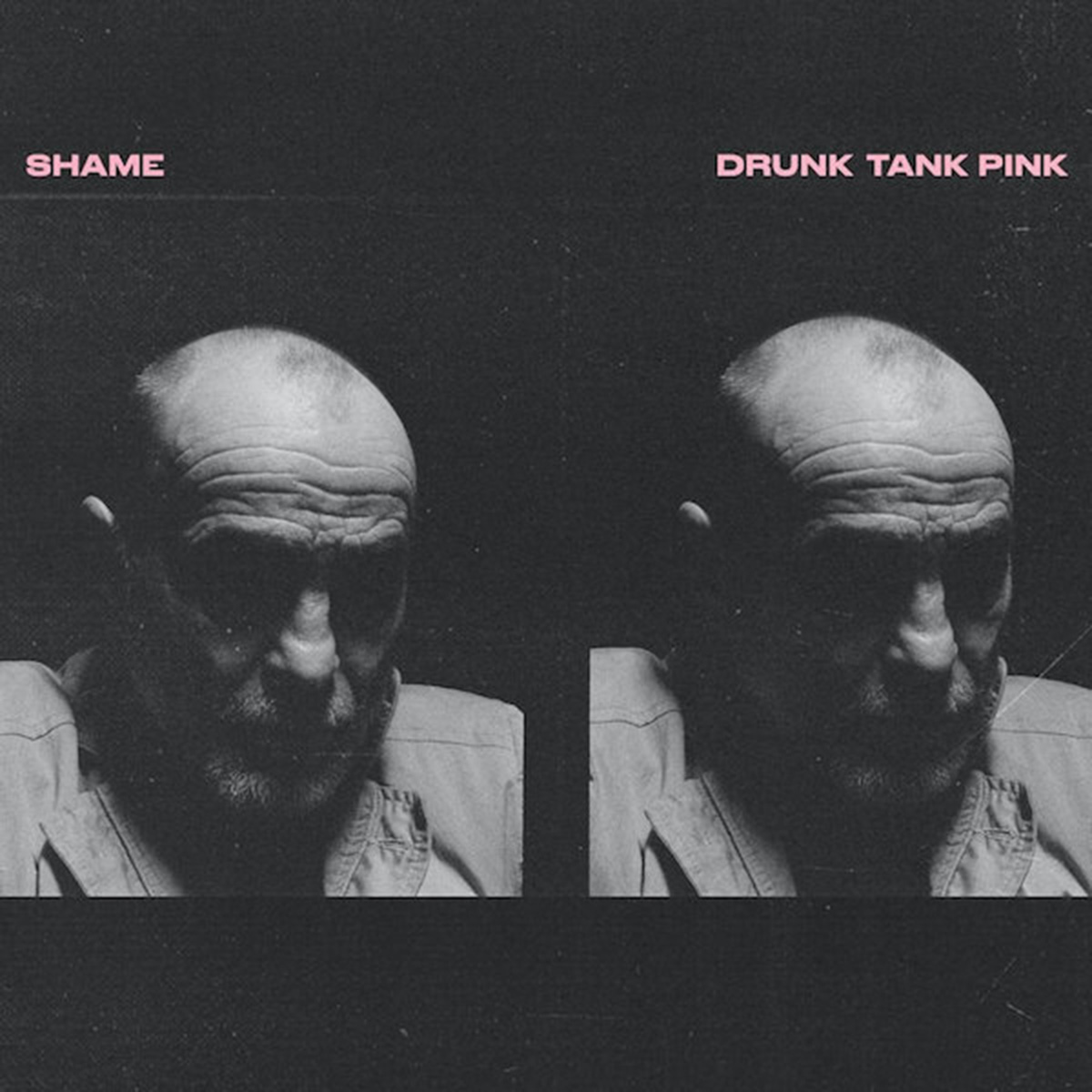

Quando siamo tornati alla base mi sono creato un nuovo rifugio in una vecchia casa di cura a Peckham. C’era questo locale per il bucato con dentro solo la lavatrice e chiesi se potevo ricavarci una camera da letto e vivere lì per un periodo. Mi hanno detto di sì, così ho tolto la lavatrice e con l’aiuto del padre di Charlie (il batterista della band, nda), che si chiama Lenin come il leader comunista e il cui volto è non a caso sulla copertina del disco, ho sistemato il resto. Abbiamo levigato le pareti, abbiamo portato un letto e verniciato i muri, soffitto incluso, di rosa. Avevo pure un tappeto dello stesso colore.

Come mai il rosa?

Non ne ho idea! So solo che in quella stanza tutta rosa stavo benissimo, c’era gente che veniva a trovarmi e restava stranita, ma non li capivo, a me piaceva. Ed è lì che ho scritto gran parte dei testi del nuovo album, che sostanzialmente parla di me che imparo a stare bene da solo, a godere della mia compagnia. Ne avevo bisogno, dopo mesi e mesi di tour, sempre con la band, sempre a bere, sempre circondato da gente, sentivo di dovermi separare dal mio lavoro per poter ritrovare me stesso e la mia personalità. L’ho fatto mettendo il letto al centro di tutto, perché credo sia il posto più intimo che esista, quello dove ci si disvela davvero, quello dove trascorriamo la notte, ossia le ore più oneste della giornata, sai, quando sei con i tuoi pensieri, con le tue riflessioni, i tuoi sogni. C’è un verso del poeta John Donne che lo dice: “This bed thy center is”.

E così eccoci al titolo Drunk Tank Pink.

Quello è legato a una scoperta che ho fatto un giorno a Londra mentre aspettavamo di incontrare il nostro management. In sostanza mi sono imbattuto in un libro sui colori e ho letto di questo rosa chiamato Baker-Miller Pink. Negli anni ’60 negli Usa ci fu un’ondata di droga cui si accompagnò un forte aumento della violenza: il governo americano cominciò ad assumere gruppi di terapisti, medici, psicologi, sociologi per affrontare il problema. Uno di loro, tale Alexander Schauss, trovò la soluzione: una tonalità di rosa dal potere rilassante. In effetti la testarono in un istituto penitenziario a Seattle e funzionò: nel giro di 12 mesi si passò da 400 casi di violenza all’anno a 5, e questo solo verniciando di rosa le pareti delle celle. Tant’è che poi con lo stesso Baker-Miller Pink, che prende il nome da due guardie carcerarie, ci hanno dipinto anche le stanze delle comunità per tossici e alcolisti, gli spogliatoi degli stadi e altro ancora. Il titolo del disco si lega a questa suggestione.

Non dirmi, però, che essendoti esercitato a stare da solo quando è scoppiata la pandemia eri pronto per il lockdown…

Non proprio, è stato strano. Però il primo lockdown, undici settimane, l’ho passato con la mia ex fidanzata su un camper. E quando a Londra abbiamo avuto il secondo ero in Norvegia. Insomma, mi considero fortunato. In ogni caso è vero che, essendomi allenato, adesso sto bene da solo, mi piace la mia compagnia. A qualcuno deve pur piacere, no?! (Ride). Certo, mi dispiace che i tour siano fermi e non avere certezze su quel che sarà, ma sono grato per quanto accaduto finora a me e agli shame e per aver potuto fare così tanti concerti negli anni scorsi.

Il nuovo album, che se tutto va bene dovreste presentare dal vivo nei prossimi mesi, vede alla produzione James Ford, già al fianco di Depeche Mode, Arctic Monkeys, Gorillaz. Com’è andata con lui?

È stato un bel cambiamento lavorare con James. È un musicista fantastico, suona vari strumenti, ma non è che ci dicesse cosa fare. Più che altro si parlava, si provavano alcune cose, senza stress, confrontandoci. Non avevamo idee precise quando ci siamo messi al lavoro sui nuovi brani, più che altro volevamo capire come far evolvere il nostro sound, come spingerlo oltre dove eravamo arrivati.

Anche perché le guitar band concorrenti non sono poche: Idles, Fontaines D.C., Ought, Preoccupations, Protomartyr, Parquet Courts. E dire che in Italia le chitarre sono quasi scomparse…

Lo so! Quando abbiamo iniziato noi, anche nel Regno Unito andava altra musica. Dopo, però, abbiamo cominciato a conoscere Fat White Family, King Krule, Childhood, e ci siamo resi conto che esisteva un altro mondo di cui siamo diventati parte. Eravamo solo degli studenti, scrivevamo i primi pezzi in mezzo a gente che era già in tour, ma in breve tempo si è creata tutta una serie di legami, connessioni. Un po’ al pub Windmill di Brixton, un po’ per giri vari: a un certo punto mi sono ritrovato in classe con Asha Lorenz, la cantante delle Sorry, poi abbiamo conosciuto gli Idles a Bristol, i Fontaines D.C. sono venuti a un nostro concerto a Dublino. E così è nata una sorta di scena. Però posso dire che mi piacerebbe tornare in Italia? Uno dei live più belli che abbiamo mai fatto è stato quello all’Ypsigrock Festival, dopo il concerto finimmo in un bosco da qualche parte tra le montagne, ma non ho la minima idea di come ci arrivammo, né di come rientrammo.

Con la Brexit sarà più complicato viaggiare, che ne pensi?

Ma che ne so, mi sembra tutto folle, uno scherzo. Al momento la Brexit viene dopo la pandemia: una tragedia alla volta, per favore.

Parliamo allora degli Sleaford Mods che accusano gli Idles di essersi appropriati delle istanze del proletariato pur appartenendo alla classe media: che idea ti sei fatto di quel dibattito?

Sono amico di entrambe le band e anche dei Fat White Family, che a un certo punto si sono inseriti nella discussione. Cosa che ho trovato divertente, perché in quel momento non avevano fuori un disco, mentre tutti impazzivano per gli Idles, così hanno ottenuto solo una valanga di insulti: è stata la peggiore mossa che avrebbero potuto fare! A parte questo, credo che un conto sia se ti metti a fare il profeta che lotta per i più poveri per una questione di appeal commerciale, un altro se parli di certe problematiche sociali perché ci tieni e vuoi sensibilizzare chi ti ascolta. Voglio dire, chi siamo per giudicare? Se uno ha buone intenzioni…

I vostri esordi sono legati al Queen’s Head pub di Brixton. Ci siete finiti da adolescenti perché il padre dell’altro Charlie della band era amico del proprietario, così vi fu concesso di provare in una sala al piano di sopra, una specie di squat che ai tempi era il quartier generale dei Fat White Family e dove circolava parecchia droga. Hai mai pensato sia stato un azzardo?

No, perché eravamo dei ragazzini. Se fossimo stati un po’ più grandi sarebbe stato pericoloso, ma io avevo 14 anni, andavo a scuola, era la prima volta che avevamo un posto dover provare gratis ed era quello che ci interessava. Tra l’altro potevamo starci quanto ci pareva, ma essendo così piccoli non potevamo andare giù al pub ad alcolizzarci, e il padrone di casa era un amico di famiglia. In più c’era un viavai di gente che ci ispirava tantissimo, Alabama 3, Ruts, Stiff Little Fingers, tutta una vecchia generazione di musicisti che ci ha trasmesso l’idea che la vita può coincidere con la creatività.

Per noi che eravamo degli scolaretti insicuri come si è sempre insicuri a quell’età, vedere degli adulti venire al pub a sentirsi i dischi dei Ramones senza vergogna, anzi, felici della loro passione, è stato un grande insegnamento: abbiamo capito che potevamo anche noi costruirci una vita così, lontana da certe logiche competitive e focalizzata su ciò che siamo e che vogliamo essere.