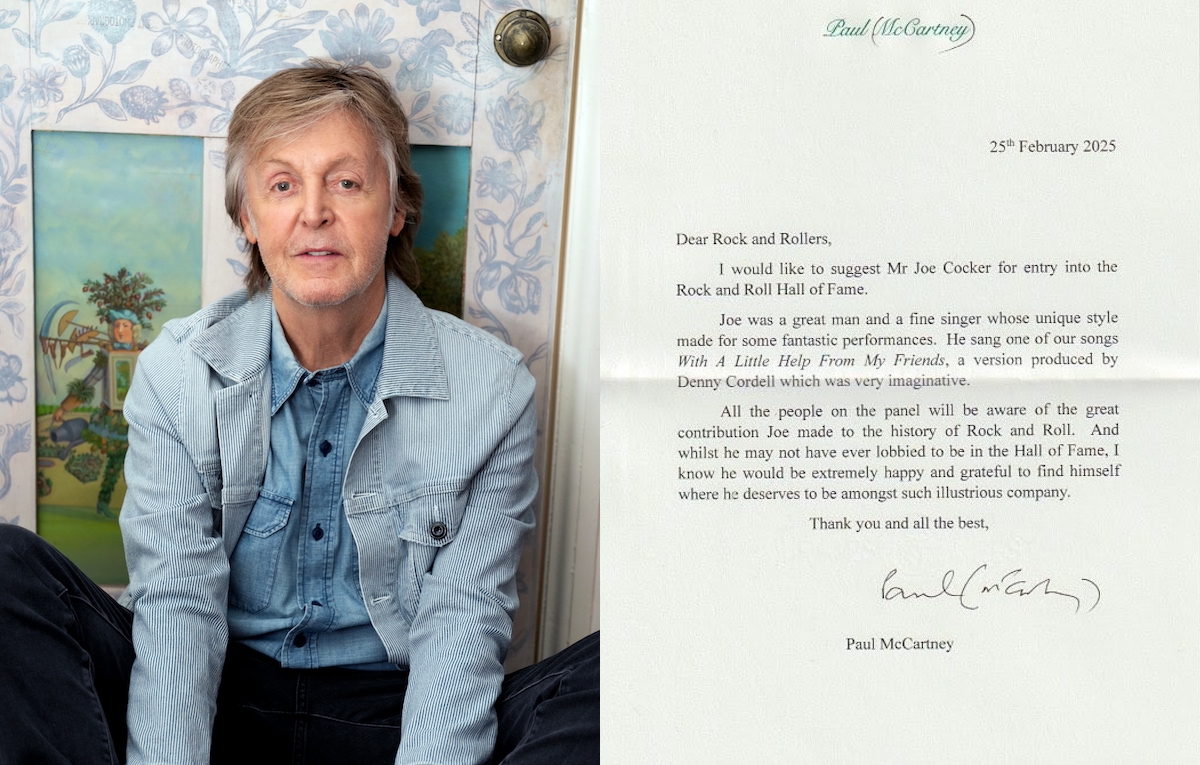

Non c’è un solo Paul McCartney. C’è il bravo ragazzo col taglio di capelli a scodella, c’è l’innovatore avant-garde degli anni ’60, c’è il padre di famiglia barbuto, c’è la leggenda del rock. La nuova serie McCartney 3, 2, 1 (negli Stati Uniti su Hulu, in Italia in streaming su Disney+) ci fa conoscere un altro McCartney: il nerd appassionato di musica. La serie si basa sulle conversazioni tra Macca e il produttore Rick Rubin. I due ascoltano vecchi pezzi dei Beatles, raccontano aneddoti, analizzano dettagli sonori. 3, 2, 1 ha toccato un nervo scoperto dei fan per un semplice motivo: non c’è mai stato un documentario musicale del genere. «Ogni canzone ha una sua storia», spiega McCartney a Rolling Stone. «Buon per me che ricordo parecchi dettagli».

La serie esce mentre i fan dei Beatles sono in religiosa attesa del nuovo documentario di Peter Jackson Get Back, che sarà disponibile in novembre negli Stati Uniti su Disney+, ed è da poco uscita la ristampa di All Things Must Pass di George Harrison. Cinquant’anni dopo la scioglimento, i Beatles sono più grandi che mai – «the toppermost of the poppermost», come dicevano loro.

McCartney e Rubin sono due artisti che guardano sempre avanti, mai indietro. Secondo il produttore, questo atteggiamento fa parte del «percorso spirituale» della musica. McCartney sta attraverso uno dei suoi periodi creativi più felici: ha pubblicato nel giro di tre anni due dei suoi dischi migliori di sempre, Egypt Station del 2018 e McCartney III del 2020, mentre McCartney III Imagined contiene remix di artisti più giovani come Phoebe Bridgers, Beck, Anderson .Paak, St. Vincent, Blood Orange. Chi altri avrebbe fatto un documentario su canzoni di quasi 60 anni fa con un disco nuovo in classifica?

Li abbiamo intervistati via Zoom, Paul comodamente seduto su un divano mentre mangiucchia e beve caffè («Spero non ti dispiaccia se mangio qualcosa, a differenza di Gerald Ford riesco a mangiare e contemporaneamente a parlare»), Rick su una spiaggia. Sono a migliaia di chilometri di distanza, ma si capisce che qualcosa di forte li lega. E altrettanto forti sono le risate. Un po’ come accade nel documentario, la loro conversazione è un magical mystery tour nella storia della musica.

Complimenti, 3, 2, 1 è piaciuto a un sacco di gente.

McCartney: Già, sto ricevendo un bel po’ di feedback. Ne ho parlato con Rick, lui pensa che sia perché la gente non lo percepisce come un prodotto, ma come una chiacchierata, che poi è esattamente così.

Perché avete scelto questo approccio?

Rubin: È venuto fuori in modo spontaneo. Quando abbiamo filmato l’intervista non sapevamo come sarebbe stata utilizzata.

McCartney: Non sapevamo granché, se non che avremmo parlato di musica. È stato Rick a intrigarmi la prima volta che ci siamo sentiti al telefono dicendomi che voleva concentrarsi sul mio stile al basso. Poi ha allargato lo sguardo, ma siamo partiti da lì, dall’idea di parlare del basso.

Non discutete sempre e solo delle solite canzoni. Mi è piaciuto di brutto quando Rick ti ha chiesto di Baby’s in Black, che è una delle mie preferite. Non me l’aspettavo…

McCartney: (Ride) Nemmeno io!

Rubin: Adoro quel pezzo. È un buon esempio di quando John e Paul cantano in armonia per tutta una canzone, non solo in una parte. Non ho realizzato che era un valzer finché non l’ha detto Paul. E questo è interessante: la musica dei Beatles è entrata talmente tanto in profondità nelle nostre vite che finiamo per paragonare ad essa ogni altra cosa e non il contrario. So cos’è un valzer, ma non ho mai pensato a Baby’s in Black come a un pezzo che aderisce a un formato, l’ho sempre ascoltato come Baby’s in Black e basta.

McCartney: Ci piaceva quell’aria da valzer un po’ funky, tipo I Put a Spell on You di Screamin’ Jay Hawkins. Anche Baby’s in Black è un tre quarti freddo e cupo. E come dice Rick, gli Everly Brothers ci hanno influenzati. Quando scrivevamo assieme mi veniva naturale armonizzare nel registro altro. Rendeva più facile swingare il pezzo.

Rubin: Ogni volta che ascolti quelle canzoni ci trovi qualcosa di nuovo. Sono creazioni miracolose.

E poi ci sono tanti di quei pezzi che non sono stati hit e che la gente scopre via via negli anni, come Here, There and Everywhere.

McCartney: Il punto è che sono un tipo romantico e non intendo nel senso dei rapporti uomo-donna. Mi innamoro delle canzoni che hanno un effetto calmante. È una strada che cerco spesso: trovare l’amore e metterlo in una canzone.

Rubin: Ricordi quando t’è venuta l’espressione “here, there and everywhere”? È molto poetica.

McCartney: Non ricordo. Di solito quando ti viene una bella idea il vero ostacolo è il secondo verso: mica vuoi rovinare tutto.

Quando parli degli altri Beatles nel documentario sei molto generoso, come quando dici che Ringo vi ha portati a un nuovo livello.

McCartney: Ma è vero. Non voglio sminuire il batterista precedente, che faceva bene il suo lavoro, ma c’era qualcosa di magico in Ringo. Non sapevamo cosa aspettarci da lui, ma è arrivato e ci ha dato i brividi. Era chiaro che il gruppo saprebbe stato quello.

Siete entrambi musicisti inclini a collaborare e capaci di tirare fuori il meglio dagli altri.

McCartney: Forse siamo stati solo fortunati. In un certo senso abbiamo storie simili, anche se in mondi differenti, nel caso di Rick la Def Jam. Com’è nata?

Rubin: È stato un momento favoloso. Tutte le persone coinvolte amavano la musica perché non nutrivano alcuna ambizione, erano i primi anni dell’hip hop e nessuno pensava che avrebbe avuto successo. Questo, Paul, non te l’ho mai detto, ma una delle prime convalide del nostro lavoro è arrivata da una tua intervista in cui dicevi che stavi ascoltando di dischi della Def Jam. Mi fece andare fuori di testa, sono cresciuto coi Beatles e facevo un tipo di musica che agli altri non piaceva. Mi sembra incredibile non solo che tu l’avessi ascoltata, ma che ti fosse persino piaciuta.

McCartney: Siamo stati fortunati, ma la fortuna deriva dalla passione. Crescendo, mi piaceva la musica dei tempi di mio padre. Mi affascinavano gli accordi. Poi ho incontrato John e George e condividevano la mia stessa passione. Questo ci ha uniti. Ecco, io e Rick siamo stati fortunati ad avere incontrato persone appassionate.

Rubin: È la combinazione di personalità che rende le cose interessanti. Stare nella stessa stanza di una band che suona bene ha del miracoloso. Non c’è niente di meglio al mondo.

McCartney: Credo conti soprattutto la passione. Ti metti lì con qualcuno che condivide la tua passione e cerchi di cavarne fuori qualcosa, come ho fatto io all’inizio con John. È una conversazione. Quando capiva che non ero troppo convinto di un verso diceva: «Non mi entusiasma. Dovremmo lavorarci su». È fantastico quando entrambi sanno cosa vogliono ottenere e cercano un modo per arrivarci. Ai tempi di I Saw Her Standing There, il mio verso era “She was just 17 and she’d never been a beauty queen”. Ho guardato John e lui ha guardato me: «beauty queen?». Abbiamo cercato qualcosa di diverso ed è venuto fuori “you know want I mean”, che era molto meglio.

Ho raccontato questa storia a Neil Young alla Hollywood Pavement of Fame, o come si chiama. Quando lui quella sera ha fatto I Saw Her Standing There ha cantato il verso originale. Tipico di Neil. Doveva farlo. Devo ammettere che suonava bene, ma continuo a preferire la versione modificata.

Nel caso di Hey Jude tu e John invece avete scelto di non modificare il testo.

McCartney: Ricordo benissimo dov’ero: a Londra, nella mia stanza della musica all’ultimo piano, mentre suonavo il mio piccolo pianoforte. John e Yoko sono in piedi dietro di me e io canto: “Hey Jude, da-da-da-da, da-da-da”, e poi “The movement you need is on your shoulder”. Li ho guardati e ho detto: «Questo passaggio lo sistemo dopo». John mi ha detto che non dovevo farlo, che era il verso migliore della canzone. Lì ho capito che aveva ragione. Sono cose che puoi fare quando c’è grande confidenza.

Assolutamente sì. Come hai detto, sei un tipo romantico e questo spirito finisce nella musica, come in Two of Us. Chi altri avrebbe potuto scrivere quel pezzo?

McCartney: Ricordo che ero a Londra alla guida della mia Aston Martin con Linda, solo noi due. A lei piaceva perdersi, a noi ragazzi invece innervosiva, specie quando avevi a fianco una fidanzata nuova. E a Londra perdersi è facile. Non è New York, con la sua griglia di strade.

Dicevo, siamo usciti da Londra e siamo arrivati in un posto dove c’era un piccolo parcheggio in un campo, e poi un bosco. Ci siamo inoltrati nel bosco con la chitarra, che portavo in giro con me ovunque andassi, e ho cominciato a scrivere il pezzo. È stato facile, non ho dovuto che commentare quel che facevamo mettendoci un po’ di poesia.

E poi c’è Another Day in cui noti una donna che nessun altro nota, e le dedichi una canzone. La osservi e racconti la sua storia. È un modo originale di scrivere.

McCartney: In pratica sono un voyeur. Oggi mi arresterebbero. Mi spiace notare dettagli. Ho scattato una serie di fotografie chiamata Indentations. Nasce dall’osservazione di una donna che si spoglia, dall’indentation, dal segno cioè che il reggiseno lascia sulla pelle.

Rubin: Credo che prestare attenzione alle cose che ti circondano sia una cosa molto spirituale. Si chiama consapevolezza.

McCartney: Vero.

Rubin: È parte del viaggio spirituale, significa affrontare la realtà che ti circonda e prestare attenzione e imparare. Solo prestando attenzione otterremo le informazioni di cui abbiamo bisogno.

McCartney: Sono un osservatore, questo è certo. A volte metto in imbarazzo le persone per questo. C’entra tangenzialmente, ma mi viene in mente che quando George Martin era nella Fleet Air Arm stava sugli aerei, ma non li pilotava. Era l’osservatore il suo compito era guardare, sovraintendere e aiutare gli altri, assicurarsi che tutto funzionasse. Ricordo di avergli detto: «È quel che fa un produttore. Osserva i talenti altrui e li dirige».

Foto: Hulu

Tu scrivi spesso canzoni basate sull’osservazione come Penny Lane. Ora il mondo è piano di persone che credo di conoscere alla perfezione quella strada.

McCartney: Io e John la conoscevamo alla perfezione. Come ben sai, è una strada vera dove c’è la stazione dei bus. Quando andavo a casa sua ci passavo per cambiare linea e lo stesso faceva John. Sono cose che noti se sei un autore di canzoni: «Mmm, Penny Lane suona bene, non è Wilmslow Road». Ecco, di nuovo, c’è qualcosa di romantico nell’osservare certe cose.

Penny Lane è un elenco di cose che io e John conoscevamo. Come il barbiere, un piccolo negozio italiano chiamato Bioletti’s. I nomi reali hanno fornito degli spunti. Un altro bel nome era Strawberry Fields, un orfanotrofio dell’Esercito della salvezza con un nome tipo Elysium Fields che lo faceva sembrare il paradiso. Com’è gli è venuto a John quel testo, “I think, I know, I mean”? Fa tanto John. Lavorare con lui era un privilegio.

Rubin: Ricordi come ti è venuta la melodia di Penny Lane? Perché è molto elaborata.

McCartney: Non ricordo. Per me la cosa essenziale sono gli accordi. Ho voluto incontrare a tutti i costi Stephen Sondheim dopo aver sentito Send in the Clowns alla radio. Mi ha chiesto come scrivevo e gli ho detto: «Non so, cerco grandi accordi». L’ho fatto in Penny Lane, col Do minore settima, credo. Ricordo che ero al piano e la canzone è venuta fuori, stimolata dagli accordi.

All’inizio avevamo quasi sempre due chitarre acustiche, John e George, io al basso e Ringo alla batteria. Isolando il suono delle chitarre si possono sentire gli armonici. Li prendi e li porti in superficie. Nel suono delle chitarre ci sono melodie che cercano di uscire, che aspettano che io le liberi.

Rubin: Per me è un altro esempio della tua capacità di prestare attenzione. La maggior parte delle persone sente solo gli accordi, tu invece ci senti anche le melodie che sono sottese, che sono nascoste negli armonici.

McCartney: Non ci avevo mai pensato, ma è così. È uno dei segreti dei Beatles. Quando accadeva qualcosa d’interessante, ci fermavamo e l’analizzavamo. Sai, come quando il tecnico mette il nastro al contrario. L’ho visto accadere un milione di volte. Noi, al posto di chiedere di metterlo per il verso giusto, ci siamo chiesti: «Com’è questa roba?». Oggi i suoni al contrario sono ovunque, all’epoca era una cosa che non s’era mai sentita. Noi abbiamo detto: «Questo è il suono che vogliamo». Gli altri l’avrebbero scartato.

Rubin: Esatto. E questo ha a che fare con la prima domanda, quella su com’è nato il progetto. È nato così. Non abbiamo pensato consciamente come sarebbe stato. Abbiamo conversato e poi riascoltando la chiacchierata abbiamo capito che un documentario tradizionale non sarebbe stato altrettanto interessante. Abbiamo capito come sarebbe stata la serie. Quindi, se presti attenzione alle cose, ti diranno loro che cosa vogliono diventare. Se pensi di sapere che cosa sono, non fai che porti dei limiti.

McCartney: Assurdo e verissimo.

Ho sempre pensato che il modo in cui hai cantato le donne fosse avanti sui tempi, dal punto di vista culturale. Le donne che canti hanno vite interiori e ricordi e idee e pensieri. Non c’erano molti altri autori maschi che scrivevano così.

McCartney: Molte donne mi hanno fatto notare che ho scritto molti pezzi sulle ragazze. Ho sempre pensato che le donne siano migliori degli uomini. Sono esseri speciali. Ci mettono al mondo. Ho sempre avuto grande rispetto di loro.

Entrambi guardate sempre al futuro. Tu Paul negli ultimi quattro anni ha fatti Egypt Station e McCartney III, due capolavori. Dove trovi l’ispirazione per non restare ancorato al passato?

McCartney: C’è un verso di una mia canzone che mi rende orgoglioso e fa: “I go back so far, I’m in front of me”, vado così indietro che finisco davanti a me stesso. Credo che per Rick sia lo stesso. C’entra con l’amare quel che fai. Non sai come succede, da dove viene. Ma viene tutto dall’amore per la musica, per gli accordi. Tornando a Sondheim, quando ho detto che amo gli accordi sembrava sorpreso. Io invece pensavo che tutti facessero così. Da allora mi sono sempre chiesto in quale altro modo lo si può fare. Ma pensarci troppo non va bene. Le cose funzionano quando smetti di pensare e cominci a farle.

Il che ci riporta al discorso sulla consapevolezza. La tua musica ha insegnato a tanti di noi a vivere pienamente e osservare il mondo che ci circonda.

McCartney: Mio padre diceva sempre: fallo adesso. «Do it now, D-I-N». Ho sempre pensato che DIN fosse un bel nome per un’etichetta discografica. Rick, mettiamola in piedi noi.

Rubin: Facciamolo adesso.

Foto: Hulu

C’è grande attesa per Get Back. Ti sorprende il fatto che la gente voglia ascoltare cose che all’epoca sembravano solo piccoli momenti passeggeri?

McCartney: Col tempo anche le cose marginali sono diventate interessanti. E mi piace sentirlo, perché è la mia storia. Non so se si è mai sentita questa registrazione, ma all’inizio dei Beatles noi eravamo al piano di sotto e il produttore a quello di sopra. Avevo dimenticato di portare il plettro. Io e John lo chiamavamo “plec”, da “plectrum”. «Oh no, ho scordato il plec». E lui: «Dove l’hai lasciato?». «In hotel, forse in valigia». «Oh, testa fra le nuvole». Ed è bello sentire come eravamo. Sono piccole cose, ma nel contesto di quel che abbiamo fatto diventano interessanti.

Rubin: Noi fan vogliamo sapere tutto. Se ami qualcosa, vuoi saperne il più possibile. Specie se si tratta di qualcosa di raro. Ci sono questi 13 album e stop. Qualunque cosa in più è una benedizione divina. Ho passato una vita a collezionare bootleg e outtake dei Beatles. Sono come i testamenti apocrifi.

McCartney: È il bello di questo nuovo Get Back di Peter Jackson. Si vede tutto, anche i momenti di pausa. È partito da un edit di 80 ore di girato, proprio perché rispetta quei piccoli momenti. Sono sicuro che ci saranno fan che vogliono vedere tutte e 80 le ore.

Rubin: (Alza la mano, come l’intervistatore) Eccone due.

McCartney: Ma come dici tu, è un’opera dalle dimensioni limitate. La paragono sempre alla produzione di Picasso. È partito a un certo punto e ha finito a un altro. Magari tu preferisci il periodo blu o quello cubista. A me invece piace tutto perché, beh, perché è Picasso. Voglio vedere anche un suo scarabocchio. E lo stesso vale per i Beatles.

Rubin: Perché quei piccoli momenti sono rivelatori. A volte sono minuscoli frammenti, come uno scarabocchio, a spiegare qualcosa che non avevi notato nell’opera finita.

McCartney: A un certo punto nel concerto sul tetto terrazzato di Get Back John non ricorda le parole di una canzone. Farfuglia qualcosa e allora arriva un tipo che si siede ai suoi piedi con un cartello con scritto il testo. È un bel momento, mostra la sua vulnerabilità e la sua volontà di mostrarla al mondo. Momenti come questo contribuiscono alla comprensione di chi era John. E la stessa cosa vale per i dettagli sulla band.

È una cosa che dico sempre a Nancy (la moglie, ndr). Quando ci siamo incontrati dieci anni fa – si avvicinano i dieci anni, incredibile – lei mi raccontava di essere andata a trovare la sorella. «È stato bello». E io: «Voglio i dettagli. Sei andata a trovarla, e cos’è successo? Hai mangiato qualcosa? Che cosa le hai detto? Voglio i dettagli!». È così che funziona, tutti vogliono sentire i dettagli. E dio sa quanti ce ne sono. E io fortunatamente ne ricordo parecchi.

Rubin: È incredibile quanti filmati esistono. Quando ho visto la Anthology mi ha stupito quante immagini ci fossero, visto che non era un’epoca in cui tutti avevano un telefono in tasca col quale fare video. Com’è possibile? È pazzesco.

McCartney: C’è un sacco di roba in giro. Credo sia una delle ragioni per cui la gente ancora ama Beatles, c’è ancora la possibilità di scoprire cose. A volte penso che tutte le storie siano già state raccontate. Invecchiando ti chiedi: «Non è che racconto sempre le stesse cose?». Pensandoci razionalmente, c’è solo una risposta alla domanda «Come hai incontrato John», a meno di non inventarsi qualcosa o raccontare la stessa storia in modo lievemente diverso. Eppure continuo a incontrare gente che mi dice: «Cosa? Hai sognato Yesterday?». E quindi racconto la storia daccapo chiedendomi: ma davvero non l’avevi mai sentita? E la risposta è no, non tutti l’hanno sentita, i più giovani specialmente. È una delle cose belle di 3, 2, 1. Ieri ero con Richard Prince, l’artista, che è anche un appassionato di musica. Mi ha detto: «Wow, è pazzesco come hai rallentato Come Together!».

È una storia affascinante questa. È stato un piacere chiacchierare con Rick. Potremmo andare avanti per ore. Non ho avuto neanche il tempo di chiedergli della Def Jam, del primo disco che ha prodotto, di questa o di quella session. Sarà per la prossima volta.

Questa intervista è stata tradotta da Rolling Stone US.