Chiacchierare con Simon Reynolds è una delle migliori esperienze che un appassionato di musica possa fare. Dopo quella di leggerlo, naturalmente. La quantità vertiginosa di citazioni, suggestioni, spunti, aperture, collegamenti che il critico inglese riesce a infilare nei suoi monologhi fluviali è impressionante.

Gli è stata spesso rinfacciata la mania (termine squisitamente reynoldsiano) per le definizioni e le categorizzazioni, così come quella predisposizione a spaccare il capello in quattro elencando, a volte forse pure inventando, micro-generi e macro-tendenze, ma basta averci a che fare qualche minuto per intuirne la rigorosa lucidità analitica. Figlia peraltro di una voracità da ascoltatore senza paragoni. Difficile pensare che esista sul pianeta qualcuno che ha assorbito e ri-processato criticamente così tanta musica quanto questo cinquantasettenne occhialuto con l’eterna faccia da ragazzino. Il punto è che Reynolds è certamente un validissimo teorico e sistematizzatore della contemporaneità musicale, ma di fondo resta un incrollabile appassionato alla continua ricerca di stimoli sonori.

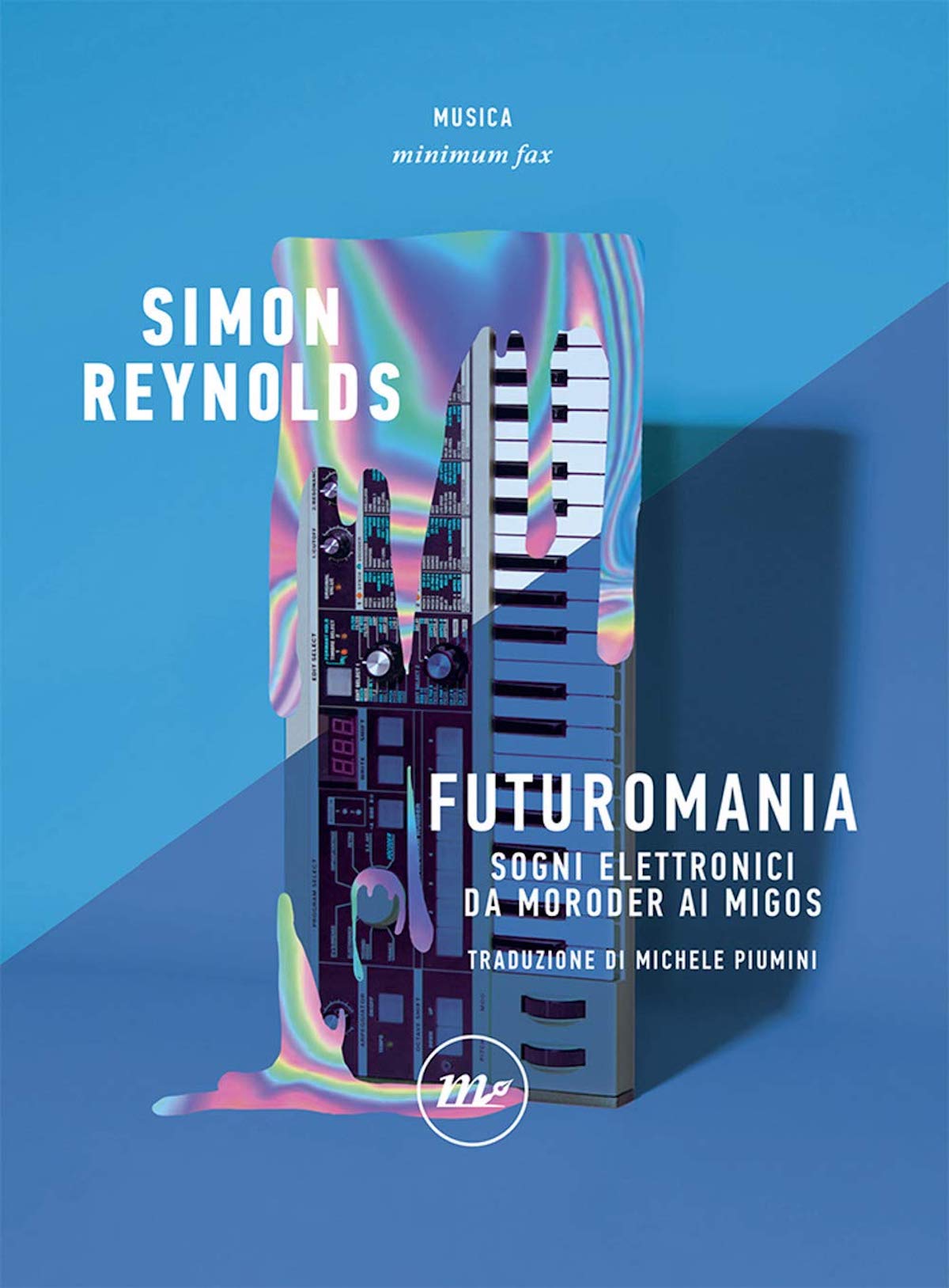

Lo raggiungiamo via Zoom nella sua casa di Los Angeles, l’argomento della conversazione è il suo nuovo libro Futuromania (pubblicato in Italia da minimum fax con la traduzione di Michele Piumini), raccolta di articoli e saggi sulla musica elettronica scritti da Reynolds nell’arco degli ultimi trent’anni. Il sottotitolo recita “sogni elettronici da Moroder ai Migos”: in mezzo ci sono i Tangerine Dream e il BBC Radiophonic Workshop, la techno, il garage e la jungle, i Boards of Canada e Burial, il massimalismo digitale, la xenomania e (ultima, e molto discussa, categoria di Reynolds in ordine di tempo) la conceptronica.

Il titolo originale del libro è proprio Futuromania, non Futuremania. Immagino sia un richiamo ironico a quello che forse è il tuo libro più celebre anche tra chi non si occupa di musica…

Assolutamente sì. Il fatto di aver, come dire, vagamente latinizzato o italianizzato la parola è una scelta voluta per creare assonanza. Così come Retromania era una riflessione sulle musiche e sulle tendenze culturali che si nutrono di suggestioni del passato, questo libro vuole essere una celebrazione dei suoni che in qualche modo hanno sempre incarnato l’idea di futuro, di spinta in avanti, di novità.

Il concetto di futuro mi affascina da ancora prima della scoperta della musica. Da ragazzo ero un divoratore di narrativa di fantascienza, soprattutto della cosiddetta new wave of science fiction degli anni ’60-70, autori come Ballard e Dick, insomma non la fantascienza che parla di alieni e imperi intergalattici, ma quella più sociologica, che anticipava possibili scenari distopici non così distanti nel tempo. L’interesse per la dimensione futuribile mi è rimasta anche quando ho cominciato a interessarmi di musica e poi a scriverne. Sono partito dal rock, dal post punk e dalle chitarre, poi ho scoperto la musica elettronica, la cultura rave, la jungle e niente è stato più lo stesso.

Uno degli aspetti più interessanti di Futuromania è che, coprendo un arco temporale che va dalla fine degli anni ’80 a oggi, permette di farsi un’idea delle mutazioni nel tuo stile di giornalista e di critico. Parafrasando una tua celebre nozione, è una specie di Reynolds-continuum nel quale si può apprezzare il tono argomentativo e composto del teorico ormai riconosciuto così come lo stile anfetaminico e direi quasi militante del raver all’epoca non ancora trentenne.

Molte delle cose che ho scritto per il Melody Maker nei primi anni ’90 sembrano il frutto di uno costantemente impasticcato, ma non è così. La botta, in realtà, me la dava esclusivamente la musica. In quegli anni andavo due-tre volte a settimana nei club o ai rave, e negli altri giorni scrivevo freneticamente, quasi sempre la notte. Sai, ero molto influenzato da quella frase di Marinetti nel Manifesto futurista, “noi vogliamo esaltare l’insonnia febbrile”. La verità è che ero quasi sempre in ritardo sulle deadline (ride).

Comunque sì, all’epoca avevo un fervore devozionale da neo-convertito, che cercava di unire letture filosofiche (Guattari, Virilio) e a una vena poetica un po’ maldestra. Non credo di essere mai stato così appassionato di un genere musicale come lo sono stato della jungle. Vivevo la vita da teenager alle soglie dei trent’anni, andavo nei club ed ero circondato da gente con una dozzina d’anni meno di me e di estrazione completamente differente dalla mia. Teenager neri, ragazzi della working class. Avanguardie sociali oltre che musicali. Vivevo e scrivevo come se fossi in un eterno comedown post rave. Mi eccitavano quei suoni e tutta la cultura che vi girava attorno, e ovviamente questa fantasia da adolescente fuori tempo massimo traspariva nei miei articoli.

Negli ultimi anni hai frequentato ancora i club?

No, figurati. Al massimo vado a sentire i dj che mettono musica dopo le conferenze a cui mi invitano. E comunque qui a Los Angeles fa troppo caldo (ride).

Accennavo prima al concetto di hardcore continuum, a cui nel libro dedichi molto spazio. Sostanzialmente quel flusso ultra-ventennale di musica dance elettronica che va dalla acid house e dalla prima techno, passa per jungle, 2-step garage, drum’n’bass e infinite altre derivazioni e arriva (forse) alla dubstep. Tutte variazioni della stessa sottocultura. Non ho ben capito però se per te quel continuum a un certo punto si è interrotto o se le ultime evoluzioni possono in qualche modo rientrarci…

La parola chiave è sotto-cultura. O cultura in senso lato. Da quel punto di vista, il flusso si è spezzato, e quello che oggi per esempio può essere considerata elettronica da strada o underground in Inghilterra – penso per esempio alla UK drill – è molto diverso. Tutto molto basato sui video, più che di dance si tratta di rap e infatti è più vicino come tendenza all’hip hop americano che alla rave culture dei ’90. Mancano quelle cinghie di trasmissione che all’epoca facevano da sistema, da rete di connessione. I dj che suonavano ai party le ultime produzioni, gli MC, le radio illegali, i negozi di dischi. Nessuno compra più musica. Ai tempi, i negozi di dischi fungevano da centro di raccordo, diciamo così. Era lì che venivi a sapere dove sarebbero stati i rave e così via. Poi certo, anche oggi si possono orecchiare elementi del suono anni ’90, ma è evaporato il contesto.

A proposito di elementi di ieri nel suono odierno, in diversi punti di Futuromania viene a galla un paradosso ricorrente: quello che vede spesso la musica elettronica nelle sue varie forme, ovvero il suono più associato all’idea di futuro, perversamente attratta dal passato. La feticizzazione del suono analogico, la passione per timbri e strumenti vintage, e soprattutto sul piano filosofico una costante nostalgia del futuro che è un tratto, come tu ci insegni, molto retromaniaco…

Ma questa sorta di temporalità contradditoria ha sempre caratterizzato l’elettronica. Pensa ai Kraftwerk. A metà degli anni ’70 suonavano la musica degli anni ’80, e anche oltre, ma come immaginario erano morbosamente rétro: Metropolis, i robot come se li potevano immaginare negli anni ’30, Florian Schneider che sembrava un damerino tedesco dell’epoca di Weimar. Ma anche sul piano strettamente musicale, moltissimi sample usati nella jungle venivano dalla fusion o dal funk degli anni ’70, Lonnie Liston Smith, Roy Ayers, ecc. Era l’elemento umano, carnale, fisico che dialogava con quello spersonalizzato dei beat e degli effetti digitali. Anche oggi con l’AutoTune hai un fattore tecnologico che distorce in modo in-umano le voci, ma quelle voci alla fine cantano sempre delle stesse cose umane: amore, sesso. È proprio quella dialettica tra elementi innovativi e altri riconoscibili che rende ascoltabile qualcosa.

Nel libro citi più di una volta il compianto Mark Fisher. Cosa intendeva quando sosteneva che “non siamo più in grado di sentire la tecnologia”?

Mark si riferiva al fatto che l’elettronica è diventata parte del panorama, si è come disciolta nella quotidianità. E quindi si è come depotenziato, attenuato quel senso di nuovo di cui parlavamo. Per quelli della mia generazione il primo contatto con il suono elettronico è stata la sigla di Doctor Who, con quel tema musicale manipolato da Delia Derbyshire e tutti quegli effetti pazzeschi (fa la voce robotica dei Dalek del telefilm, nda). Credimi, era roba terrorizzante! Io mi nascondevo dietro al sofà quando passava in tv. Ecco, quel senso primigenio di angoscia, di oscurità, di imprevedibile connesso al suono elettronico è un po’ venuto meno col passare degli anni. Ma d’altra parte è venuta meno la tensione verso il futuro in generale. Come diceva William Gibson, negli anni ’30 la gente non faceva che pensare a come sarebbe stato il mondo nel 2000. Pensa alle utopie, o anche alle distopie che comunque erano eccitanti, della fantascienza tra gli anni ’50 e ’80. Oggi nessuno si chiede come sarà la vita nel 2050 o nel 2100. Nessuno prova neanche a immaginarlo. I miei figli non ci pensano minimamente. Abbiamo vaghi flash di catastrofi climatiche incombenti, ma finisce lì. C’è questa perenne patina di dolce tristezza, di – appunto – nostalgia del futuro che in qualche modo rende immuni a quella scossa che la musica futuribile poteva dare in passato.

Il che ci porta alla tua definizione di genere probabilmente più fraintesa e criticata: la conceptronica.

Sono stato accusato di aver sminuito ciò che succede in quell’ambito, ma in realtà il mio approccio era del tutto a-valutativo. Apprezzo diversi personaggi che operano in quello che più che un genere definirei una attitudine, si tratta di menti molto articolate e con visioni sociali e politiche interessanti. Conversare con Holly Herndon, per esempio è incredibilmente stimolante. Alla fine la conceptronica è un tentativo di recuperare la dimensione testuale, di significato, all’interno di un suono che spesso non ne ha mai tenuto conto e si è sempre basata sull’impatto fisico. Parliamo di musicisti che hanno letto Mark Fisher e altri filosofi in voga, che parlano di capitalismo e femminismo, che mettono su spettacoli totali di arte politica o di politica artistica. Un po’ come andare al museo o in una galleria d’arte invece che a un rave. Solo che in quel certo museo ci vai una volta, poi non ti viene da tornarci. Inoltre, per sostenere adeguatamente quei manifesti politici e sociali bisogna avere un apparato culturale solido. Qualcuno ce l’ha, qualcun altro un po’ meno. Non credo che la conceptronica come tendenza sparirà da un giorno all’altro, ormai fa parte dell’ecosistema dei festival, delle fondazioni culturali, delle università. Più che artisti, però, li definirei intellettuali. In fondo, se ci pensi, anche Burial potrebbe rientrare nel discorso sulla conceptronica, ma poeticamente è più articolato ed emotivamente è più diretto.

Su Burial hai scritto una cosa molto affascinante. Paragonandolo ai Beatles di Eleanor Rigby dici che la sua è musica non per chi si abbandona, come la dance degli anni ’90, ma per chi è abbandonato.

Certo, è la colonna sonora di un mondo in cui lo Stato ti ha lasciato indietro. Il che ne fa anche la musica perfetta da lockdown. Forse Burial è più in sincrono con il mondo di oggi di quanto lo fosse una dozzina di anni fa.

Ci siamo arrivati, inevitabilmente. So che non vuoi fare previsioni, ma un anno di pandemia con i club chiusi quale possibile impatto potrà avere sui prossimi sviluppi dell’elettronica?

Il lockdown ha in realtà accentuato quella che era già una tendenza strisciante, nella musica e nella cultura come nella vita sociale. Quella al distanziamento, al ripiegamento nella propria bolla. Da un lato l’interazione fisica si annulla, dall’altro in termini di musica si riscoprono i suoni più ambient, minimali, new age. Roba che quando sei chiuso in casa in qualche modo ti conforta. Però davvero, non ho idea di quale evoluzione ci sarà. Vedo i miei figli che fanno i rave virtuali sul laptop ed è pure divertente, con i commenti a cascata, gli “wow” e gli “yeah” digitati compulsivamente che hanno un po’ la funzione delle braccia alzate, però, ecco, non è esattamente la stessa cosa. Per quanto riguarda le tendenze musicali pre-lockdown, mi stimola quello che accade nelle scene locali africane, asiatiche o latino-americane, e noto che c’è molta enfasi su musiche sempre più percussive. In UK va molto questa specie di afro-techno che mutua ritmi che arrivano dalla Nigeria o dall’Angola, ma estrapolato in questo modo quel suono perde un po’ la sua funzione e diventa una fantasia all’inglese di quella che sarebbe musica africana.

Per chiudere, non posso evitare di chiederti quale è stato il disco o il brano che ti è piaciuto di più in questo anno disgraziato, e che magari ti ha aiutato a sopportarlo un po’ di più.

È una composizione di una musicista argentina, Beatriz Ferreyra. Si chiama Echos, è stata registrata nel 1978, ma è stata pubblicata solo quest’anno. Sono otto minuti di manipolazione e vocal design sulla voce della nipote della Ferreyra, morta pochi mesi prima in un incidente stradale. Una sorta di celebrazione così come di veglia funebre, in cui la voce totalmente riprocessata della ragazza diventa ballata, salmo, presenza fantasmatica. Molto toccante e disorientante allo stesso tempo. Racchiude ciò che cerco di più nella musica oggi: quel misto di tecnologia straniante e di umanità.