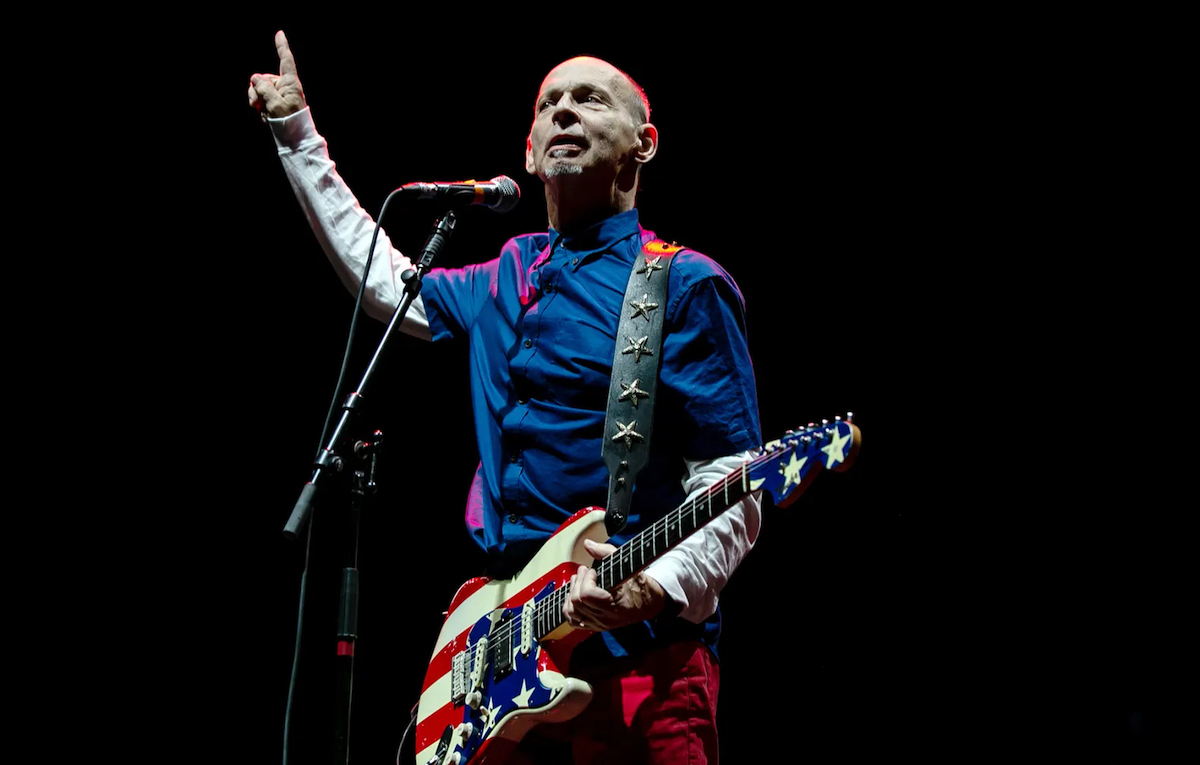

Che vita rock’n’roll è stata quella di Wayne Kramer: è stato chitarrista dei leggendari e rivoluzionari proto punk MC5, s’è fatto il carcere, ha avuto problemi di dipendenza ed è poi tornato sulle scene negli anni ’90. Tutte cose che Kramer, morto il 2 febbraio all’età di 75 anni, ricordava in questa intervista risalente al 2018 e precedentemente disponibile solo in forma audio nel podcast Rolling Stone Music Now.

Nel tuo libro The Hard Stuff: Dope, Crime, the MC5, and My Life of Impossibilities scrivi che da bambino ti colpivano Little Richard e Chuck Berry.

Mi parlavano usando un linguaggio segreto e un codice che nessun altro sembrava comprendere, ma che io sentivo forte e chiaro.

I disordini del 1967 sono stati un evento cruciale per la band e la città. Com’era Detroit in quei giorni?

È l’estate in cui è tutto esploso, come in gran parte dell’America. La gente ne aveva abbastanza e si ribellava contro i padroni delle topaie dove abitava e contro i negozianti, arrivando persino a bruciare i propri quartieri in preda alla rabbia. E quella rabbia in città la percepivi. Ne sentivi l’odore, l’aria era densa di fumo, c’erano sirene e spari. Sembrava di stare in un film sulla Seconda guerra mondiale, solo che era reale e quelle erano le strade in cui eri nato, cresciuto, andato a scuola. Quei quartieri li conoscevo da sempre e ora erano stravolti. È stato esaltante e al tempo stesso terrificante.

Gli MC5 erano già in giro, ma in una incarnazione soft. Quegli eventi hanno contribuito a trasformare il gruppo, in un certo senso.

Credo che la tua analisi non sia sbagliata. Dover affrontare quel tipo di violenza spietata e diretta da parte della polizia e del governo ti porta a radicalizzarti. Ha polarizzato una situazione già instabile, col movimento per i diritti civili, quello contro la guerra in Vietnam, l’oppressione della sessualità degli anni ’50 e le leggi contro la marijuana. I giovani si sentivano uniti contro le generazioni più vecchie. Pensavamo che stessero rovinando tutto e fosse nostro dovere di patrioti cercare di raddrizzare la situazione. Con gli MC5 la prendevamo sul personale, tipo: questo è il mio quartiere, questi sono i miei vicini, questa è la mia famiglia e stiamo tutti per beccarci una manganellata in testa.

Come vi siete evoluti a livello musicale per arrivare a Kick Out the Jams? Quali sono stati gli step che vi hanno portato a trasformarvi dal gruppo che potevi chiamare a suonare a una festicciola alla band colossale che siete diventati?

Direi che ci sono stati vari momenti chiave, ma la decisione di non essere solo una cover band è stata il vero punto di svolta. Ci avevano consigliato di imparare le canzoni che passavano in radio per lavorare con regolarità nei bar, ma non ci andava. Volevo scrivere le mie canzoni e fare concerti proprio come i miei idoli, gli Who e i Rolling Stones. Poi l’influenza della controcultura, della marijuana e dell’LSD è stata notevole: mi ha aperto la mente a modi diversi di approcciarsi alla musica. Sono stato esposto al movimento del free jazz, alla musica di John Coltrane, Sun Ra e Albert Ayler, e ho provato a trovare un collegamento tra quello che cercavo di suonare con la chitarra elettrica, che veniva da Chuck Berry, e quello che Albert Ayler faceva col sassofono. È così che il nostro sound si è evoluto e siamo cresciuti. Sapevamo suonare meglio, avevamo una strumentazione migliore. E alla fine abbiamo impiegato tutte le nostre energie per diventare la band più potente che il mondo avesse visto, dal vivo. Almeno questo era il nostro obiettivo. La pesantezza era una cosa piuttosto inedita, in quel periodo.

La distorsione che avete utilizzato in Kick Out the Jams e questa heaviness erano idee relativamente nuove, nel 1969. Da dove le avete prese?

Facevamo spesso Wild Thing dei Troggs e poi Hendrix se ne è uscito con la sua versione. Così abbiamo pensato fare un’altra delle loro canzoni, perché ci piaceva quello che facevano. Credo che la pesantezza sia nata dal tentativo di mettere sempre più energia negli stessi tre accordi. Dove vai, una volta che hai suonato tutto il più velocemente possibile? Poi abbiamo iniziato a scoprire che si potevano mettere da parte il ritmo e la tonalità per entrare in una dimensione sonora pura.

Come vi è venuta l’idea di debuttare con Kick Out of the Jams, un album dal vivo?

È arrivata di comune accordo fra la band, John Sinclair e la Elektra. Il punto è che mettevamo tutto il nelle esibizioni live e avevamo anche pochissima esperienza in studio. Portare la band in sala per incidere un album sarebbe stato costoso e difficoltoso, mentre dal vivo eravamo già fantastici. Se fossimo riusciti a catturare l’emozione del concerto su disco, sarebbe stato un modo rivoluzionario per presentare al mondo la band. E ha funzionato.

Il vostro amico John Sinclair aveva fondato una specie di gruppo gemello delle Black Panthers, le White Panthers, e la sua filosofia era “rock’n’roll, droga e scopare per le strade”. Anche voi vi consideravate White Panthers?

Assolutamente. Eravamo fra i membri fondatori del partito. Io ero Ministro della cultura di strada, questo era il mio titolo. All’inizio era un modo semiserio per esprimere solidarietà con il Black Panther Party e per manifestare la nostra frustrazione per la lentezza del cambiamento. Vedevamo grandi ingiustizie nel mondo che ci circondava: essendo giovani ed estremamente idealisti, volevamo fare qualcosa. Volevamo fare la differenza. Io credo che una persona possa fare la differenza e che cinque persone possano fare una differenza incredibile. Penso che una dozzina di persone possano fare cose fenomenali, se sono organizzate e determinate. Così le White Panthers sono diventate un tramite per mandare un messaggio all’America: volevamo che le cose cambiassero.

Avete suonato fuori dalla convention dei Democratici del 1968. Com’è stato quel giorno?

Non è stato diverso da molti altri giorni degli MC5, suonavamo ovunque ce lo lasciassero fare. Tenere concerti gratuiti nei parchi pubblici era una cosa che facevamo sempre. Così, quando Jerry Rubin e Abbie Hoffman ci hanno invitati a Chicago per esibirci al Festival della Vita, in contrapposizione al Festival della Morte – è così che vedevano la convention democratica – abbiamo colto l’occasione al volo. Quando siamo arrivati non c’era il palco. Non c’era corrente elettrica. Non c’era un camion da usare come palco. Così ci siamo sistemati a terra e, per far funzionare l’impianto, abbiamo dovuto prendere in prestito la corrente elettrica da un chiosco di hot dog. Abbiamo fatto un set intero. Poi appena abbiamo finito è successa una cosa che già avevo visto: finché la band suona o la folla ha qualcosa di positivo su cui concentrarsi, tutto è abbastanza tranquillo, ma appena questo non c’è più la mentalità del branco prende il sopravvento. Naturalmente la polizia di Chicago ha provocato i ragazzi con tattiche molto dure, picchiando, spingendo le persone e passando con le motociclette tra la gente. I ragazzi hanno reagito di conseguenza e noi siamo saliti sul nostro furgone per tornare a Detroit, dove saremmo stati al sicuro. Alla tv nazionale abbiamo visto la furia della polizia di Chicago che picchiava indiscriminatamente i ragazzi. È stato un momento drammatico per l’America.

Ben presto, il mondo della discografia ha voltato le spalle agli MC5.

L’industria discografica cresceva esponenzialmente ogni anno, accumulando profitti sempre più alti e un numero maggiore di dischi venduti. A loro interessava unicamente il successo commerciale. Gli MC5 rappresentavano solo grattacapi per loro, tra i nostri guai con la polizia e l’FBI e i problemi interni della nostra stessa comunità per il fatto che non eravamo abbastanza rivoluzionari per la rivoluzione. Era roba troppo complicata perché dei discografici volessero averci a che fare, così hanno messo sotto contratto un po’ di nuove band che volevano solo diventare rockstar: era la mossa più intelligente da fare, per loro. Sfortunatamente, questo ha segnato la fine del supporto tra l’industria e gli MC5.

Dopo il dissolvimento della band le cose si sono fatte difficili per te. Ti hanno trovato della merce rubata in casa.

Come criminale, sono un ottimo chitarrista (ride). Sono un fallimento totale. Come criminale, non avevo idea di quello che facevo. Solo quando sono finito in prigione mi hanno insegnato come si commettono crimini. In prigione ho imparato a gestire la droga, a fare rapine e un sacco di cose estremamente antisociali. Il carcere serve a questo: è una scuola di criminalità.

Hai avuto un periodo buio, hai affrontato la tossicodipendenza, ma poi nel 1995 ti sei legato alla Epitaph e hai pubblicato The Hard Stuff, che è un bel disco.

Abbiamo sentito tutti dire che in America non esistono seconde opportunità, ma io ne ho avuta una seconda, una terza e una quarta. Avere il sostegno di una grande etichetta come la Epitaph e quello di Brett Gurewitz, poter fare dischi per lui e andare a promuoverli suonando per la gente di tutto il mondo è stata una grande svolta per me. Così come capire, finalmente, che c’era un modo di vivere in cui droghe e alcol non erano necessari ogni giorno. E che potevo avere una vita produttiva e utile. E, infine, fondare Jail Guitar Doors (la organizzazione no profit, nda) e poter tornare in prigione ad aiutare i detenuti utilizzando le mie competenze nel campo della musica. Ho un figlio di 5 anni di cui sono pazzo. Lo adoro. E ho una moglie meravigliosa che mi sostiene. Ho ben poco di cui lamentarmi, oggi. Sono un uomo fortunato.

Da Rolling Stone US.