Adelmo Fornaciari in arte Zucchero è pieno di musica, e la sua vita è piena di musicisti. Cosa che può essere una specie di problema. Perché quando si parla con lui è difficile stare sul pezzo, cioè sui pezzi scelti per il secondo disco di cover (quasi letteralmente: Discover II) e non ritrovarsi a parlare del club al quale è stato ammesso.

Anche se si resiste alla tentazione di chiedergli cosa gli ha raccontato ultimamente Sting, di cosa ha discusso in Germania con Mick Jagger (o se Peter Gabriel gli ha fatto sentire qualcosa, se ce l’ha fatta a incontrare Dua Lipa, ecc.) poi ci si ritrova a discorrere degli interpreti originali dei pezzi, o di amici che compaiono nel disco come Corrado Rustici o Paul Young, Salmo o Russell Crowe. E si ricomincia. Anche quando si cerca di non trasformare la discussione in un red carpet della musica, basta un niente: magari per citare un altro che oggi ama molto cantare canzoni degli altri, salta fuori che «l’altra sera ho incontrato per la prima volta Robert Plant e…».

Tuttavia anche un intervistatore tendente al disincantato riceve la sensazione che tutti questi nomi li faccia con naturalezza (insomma, lo sappiamo in che campionato gioca) ma anche con il percettibile velo di stupore di chi malgrado tutto continua a essere un fan un po’ incredulo. Forse gli è rimasto per forza, dopo una carriera lunga ma con una gavetta estenuante, con tanta fatica per arrivare anche solo a un po’ di considerazione in Italia, nel nostro santo festivalino – per poi decollare e scoprirsi invitato al grande ballo, quello vero, quello dei Miles Davis e degli Eric Clapton, dei Rolling Stones e degli U2.

Nell’intervista per il primo Discover avevamo parlato un sacco di musica. Davanti al secondo, mi viene da riprendere le risposte di allora e chiederti se vuoi aggiornarle. Per esempio, all’epoca mi avevi detto di avere un elenco di 500 cover potenziali, che ti eri scritto in un quaderno, Sono passati due anni: adesso sono 600? Mille?

No, sono partito dalla scrematura che le aveva fatte scendere a 100. Poi ho valutato se c’erano altri titoli che mi andava di fare. E sempre chiedendomi se erano canzoni cui potevo dare qualcosa di mio. Però due anni fa non pensavo «questa che scarto oggi, la farò tra due anni», nel senso che non pensavo di fare questo Discover II, doveva essere un episodio unico.

Come mai?

Era nato perché c’era il Covid di mezzo, e come tanti mi sono ritrovato a riscoprire i vecchi dischi in casa. Questo secondo tentativo è un misto tra sfida, divertimento e necessità. Proprio perché dopo il Covid ci siamo ritrovati a fare più live di prima, e io per fare un album di inediti mi devo prendere un anno.

O anche di più, visto che D.O.C. è di cinque anni fa.

Sono successe tante cose. Non sono stato senza far niente. Ma quando faccio un disco ho bisogno di fare un lavoro di bottega, di concentrarmi come un francescano. E lo farò alla fine del tour che sto per cominciare.

Sospettavo anche un piccolo altro motivo. Ovvero: in Italia sei conosciuto come autore, come musicista, se vuoi anche come personaggio, mentre all’estero, per forza di cose, ti considerano anche come vocalist, una qualità per la quale magari qui ti senti sottostimato.

Ah, non sono io che sono sottostimato, sono altri che sono sopravvalutati (ride). O forse la voce in Italia è un po’ meno importante. Nel docufilm che Valentina Zanella ha girato su di me ci sono un po’ di personaggi penso abbastanza credibili che parlano di me come cantante: Bono dice che la mia voce è come un whisky invecchiato in una botte di quercia, Sting che è un dono di Dio, Ray Charles che non ho solamente una grande voce, ma sono anche un talentuoso musicista. Poi sì, è gente che mi vuole bene e lo dice in amicizia, però…

Però gli è venuto da dire quello. Gli arrangiamenti in compenso sembrano volutamente contenuti, tenendo conto che tu sei uno che non si è negato big band, orchestrali, turnisti di lusso.

È una scelta che faccio da un po’ di tempo, già su D.O.C. rispetto a Chocabeck c’era una produzione più minimale. Un giorno mi piacerebbe fare un disco con due chitarre acustiche, oppure basso e chitarra, tipo il disco di Johnny Cash prodotto da Rick Rubin.

Ma tornando a questa seconda infornata di cover, c’è stato un criterio diverso rispetto alla prima?

Non direi: lo spirito rimane sempre quello che mi faceva cantare queste canzoni quando mi esibivo agli inizi, e con i miei compagni di avventure suonavamo quattro ore nei locali, che era una bella scuola. Sailing o Moonlight Shadow, per esempio, erano cose che si sentivano d’estate, e noi le proponevamo a Varazze o Forte dei Marmi. Poi ho messo cose più vicine a quest’epoca come i brani dei Pearl Jam, dei Killers o dei Bleachers. Ma il criterio fondamentale rimane: belle canzoni che mi sono piaciute e che avrei voluto scrivere io.

In realtà un certo filo conduttore lo si potrebbe cogliere. Nella tua traduzione, My Own Soul’s Warning dei Killers è diventata Amor che muovi il sole, un verso che è…

La conclusione del Paradiso di Dante, sì.

E poi c’è Knockin’ On Heaven’s Door di Bob Dylan, e nel testo di Rapsodia, che avevi scritto per Bocelli, canti che “l’anima se ne va verso l’eternità”. E insomma, per dirla con James Brown in Blues Brothers: hai visto la luce?

(Ride) E va beh, cosa devo dire. Io mi sono sempre mosso tra il Diavolo in me e la ricerca di uno Spirito nel buio.

Forse però in questo album c’è un po’ meno diavolo. No?

Sai cosa, è meno goliardico. Non ci sono Vedo nero o la Sana e consapevole libidine. C’è un filo di malinconia e spiritualità in più del solito. È che ho una certa età e la cordella si accorcia (ride). Guarda, ti posso dire questo: mio padre ha vissuto i suoi ultimi anni malato di un male progressivo e raro che lo faceva muovere a fatica e parlare male, ma per anni quando arrivavano i preti a benedire la casa per Pasqua li faceva cacciare, gridava in dialetto «Via i preti, non ne voglio sapere!». Poi però, e dai e dai, dopo anni di malattia, a un certo punto il prete lo ha fatto entrare, si è alzato e si è fatto il segno della croce con lui. E quindi…

Come cantavano a New Orleans, “When the saints go marchin’ in, I want to be in that number”.

Eh, alla fine se fosse vero sarebbe bello.

Ma a proposito delle porte del paradiso, il pezzo di Bob Dylan è considerato sacro. Quando i Guns N’ Roses lo hanno rifatto, per di più con le bordate di chitarra e un rap delirante e geniale di Axl Rose, i critici erano indignati.

Lo so che certe canzoni particolarmente iconiche come Knockin’ On Heaven’s Door o With Or Without You faranno discutere qualcuno, e siccome lo so mi ci accosto con ancora maggiore rispetto ma sempre cercando di interpretarle e arrangiarle in modo personale. Per il pezzo di Dylan ho pensato di accentuare la sua provenienza da un film western, che era Pat Garrett & Billy The Kid. Ho provato a immaginare un intervento di Ennio Morricone, con le campane a morto, poi il rullante come una cavalcata e la pedal steel guitar.

È uno dei pezzi più vintage del disco, l’altro è Inner City Blues di Marvin Gaye, del 1971.

Che pezzo incredibile, che tiro e che testo, attualissimo: la povertà nascosta delle città americane. Sempre meno nascosta, tra l’altro, l’ultima volta che sono stato per esempio a Los Angeles, gli homeless mi sono sembrati un esercito. E comunque tutti i media sembravano suggerire che Kamala Harris avrebbe vinto, però tutte le volte che chiacchierando chiedevo a un tassista o a una concierge d’albergo per chi avrebbero votato, si mettevano quasi sull’attenti e dicevano forte e chiaro: «Trump!».

Una delle canzoni che suonano più diverse è Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Ma soprattutto per come la canti. È meno leggera e più sofferta.

Da ragazzo mi ha sempre dato l’idea di una cosa che avviene in cielo, con la magia della luna. Poi sono andato a leggere il testo e il protagonista muore perché gli sparano.

E c’è un’altra canzone che io ritenevo sostanzialmente serena, ma il tuo modo di cantarla cambia le cose, è Acquarello di Toquinho. La canti come preparando la scena per il finale triste.

“Siamo tutti un acquarello che scolorirà”. Che poi è un concetto che sta un po’ anche nel pezzo con Paul Young, “I see a darkness coming”.

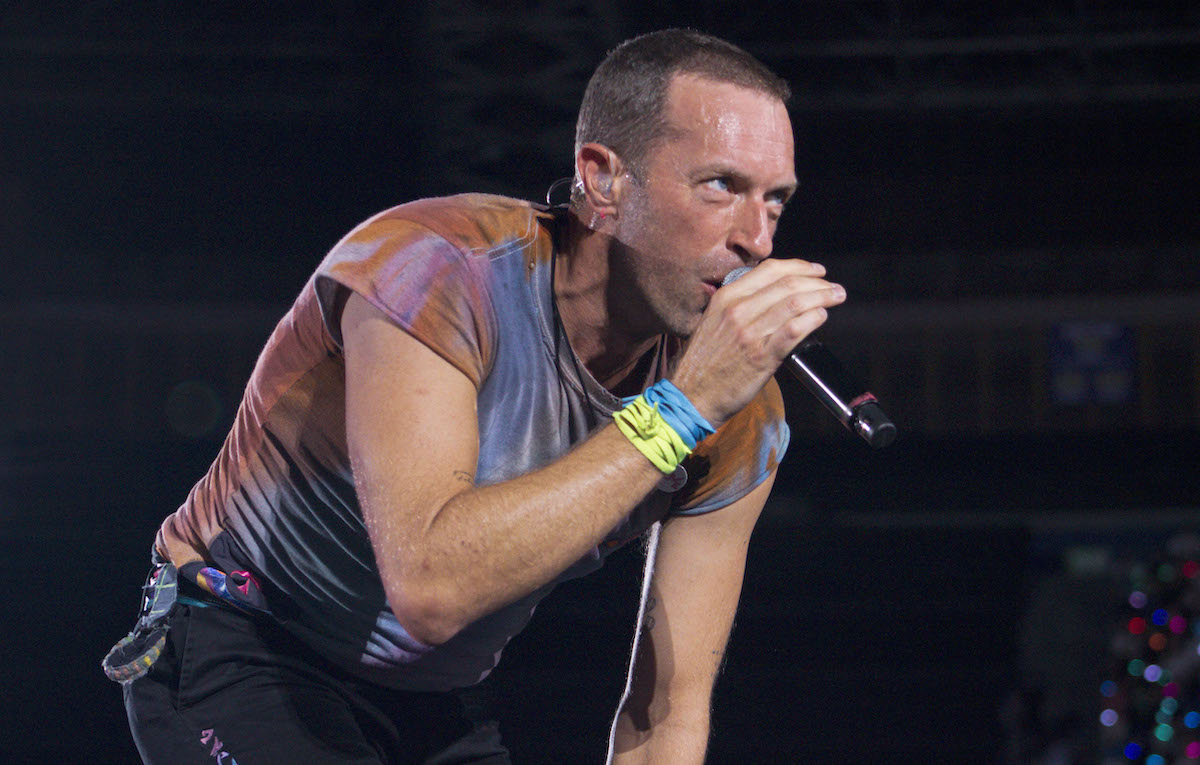

Foto: Daniele Barraco

Hai rifatto anche Agnese di Ivan Graziani. Lo hai mai conosciuto?

Purtroppo no, questo è un brano totalmente da ascoltatore, che porta con sé tanti ricordi. Ha un testo che mi rappresenta totalmente, la provincia, le cose genuine, le barchette, lei seduta sul manubrio, il bacio mancato, un mondo di una volta che scolorisce anche lui.

La cosa straniante è che parlando delle canzoni sembra che tu sia costantemente dolente. Però salta fuori anche che l’amicizia con Salmo, con cui hai rifatto Overdose d’amore, viene fuori da un capodanno insieme, o che la presenza di Russell Crowe parte da una serata di bevute. In generale sembra che tutti i tuoi colleghi stranieri non vedano l’ora di incontrarti per lasciarsi andare.

Salmo è sardo, ma non è straniero (ride). Lui è fortissimo, ha un’energia dirompente. Poi boh, tutti mi chiedono come mai ho queste connessioni che durano da sempre, e ogni tanto me lo chiedo anch’io. Non nascono da manager o case discografiche. Credo che molte delle persone che frequento valutino la sincerità di quello che uno fa. E poi sentono che sono un fan.

Un loro fan, o della musica?

Tutte e due, alla fine è spesso la stessa cosa. L’altra sera ho incontrato Robert Plant, era la prima volta ma mi sembrava di conoscerlo da una vita. Con Bono o Sting condividiamo tante cose, amicizia, valori. Sento Peter Gabriel e mi dice «Come stai, perché non fai un salto qui a casa mia a Cannigione?». Io ci vado con piacere, parliamo della vita, dei figli, magari ci viene un’idea per fare qualcosa insieme. Molte di quelle che consideriamo star sono persone umili e libere. Non tutte. Con quelle che lo sono, mi trovo meglio.

In tutto questo, Russell Crowe?

Ah, lui mi piace tanto come attore, ma non sapevo che cantasse, ci siamo conosciuti quando abbiamo fatto il tour in Australia, ci siamo incontrati alla Opera House di Sydney, era con Jimmy Barnes, un cantautore australiano. Poi l’ho rivisto all’evento di Andrea Bocelli a Lajatico, eravamo vicini di camerino e lui arriva e dice «Remember me?».

Cioè il Gladiatore che ha paura di non essere riconosciuto.

Infatti gli dico che mi ricordo. E lui mi dice: «Sono in tour in Italia con la mia band, devi venirmi a vedere», e ok, sono andato a vederlo a La Spezia e devo dire che certi brani li ho trovati interessanti. Ci siamo messi a bere Guinness dietro al palco e insisteva: «I want to do something with you».

Un film?

Ah, quello mi piacerebbe sì. Ho da tempo un soggetto per un thriller tratto da un episodio che fa parte della storia della mia vita. Sarebbe grandioso se lui interpretasse me, dai… Per il momento ci siamo limitati a fare Just Breathe dei Pearl Jam. Poi, vedremo, tutto è possibile.

Con te è un’espressione appropriata. Ma sai già cosa farai questo Capodanno?

Certo, sarò a Dubrovnik.

Uh, è un posto incredibile.

Lo so, ci vado per lavorare, ma vado proprio volentieri. Anche perché mi hanno fatto un’offerta che non potevo rifiutare!

Ultima domanda, di servizio: stai per presentare il disco in conferenza stampa. Siccome so già che i colleghi tenteranno di provocarti in modo da ottenere qualche sparata per il titolo, ti senti già di anticiparmela?

Non so (ride). Andrà a finire che dirò qualche cagata delle mie e farò incazzare qualcuno.

Mica puoi essere amico di tutti.

Eh, infatti!