Era la primavera del 1991. Il gruppo più famoso di Seattle erano gli Alice in Chains. Un anno e mezzo prima i Soundgarden avevano pubblicato il primo album per una major. I Nirvana e i Mudhoney avevano fatto uscire per la Sub Pop dischi molto ben accolti. I Mookie Blaylock dovevano ancora esibirsi col nome di Pearl Jam. Dozzine d’altre band di Seattle suonavano in giro e facevano dischi. Non ce n’era una che non sembrasse sul punto di esplodere, ma nessuna aveva un pezzo come Man in the Box degli Alice in Chains.

Chiaro che fossi eccitato quando, verso la fine del secondo anno di college, avevo letto sul free magazine musicale The Rocket che si cercavano comparse per fare il pubblico di un concerto degli Alice in Chains nella scena di un film sulla scena di Seattle. Gli interessati dicevano presentarsi la parcheggio del Seattle Center alle ore 18 di mercoledì 17 aprile 1991. Io e un mio amico abitavamo a Tacoma e facemmo i tre quarti d’ora di strada in auto. Arrivati al Seattle Center, la dove c’è lo Space Needle e dove nel 1962 si tenne la World’s Fair, vidi centinaia di ventenni con capelli lunghi e camicie a quadrettoni. Capimmo dal numero esiguo di bus parcheggiati che non saremmo mai riusciti a vedere gli Alice in Chains.

Era presto, perciò cercammo sul Rocket cos’altro fare quella sera. Negli annunci c’erano scritti in grosso i nomi del club che conoscevamo molto bene tipo RKCNDY e Off Ramp. Sotto, in piccolo, i nomi delle band. Uno spiccava su tutti: Nirvana. Quella sera suonavano con Fitz of Depression e Bikini Kill in un piccolo locale chiamato OK Hotel. Li conoscevo per via della stazione radio del college, la KUPS. Leggendo il nome mi venne in mente il giro di basso orientaleggiante della loro cover di Love Buzz, che il mio compagno di stanza ascoltava di continuo. Arrivammo all’OK Hotel attorno alle 6 e 30. Le porte erano ancora chiuse, ma per 8 dollari a testa ci fecero un timbro sul polso che più tardi ci avrebbe garantito l’ingresso.

Era una bella sera di primavera, ce ne andammo a zonzo per il quartiere storico di Pioneer Square senza sapere quant’eravamo fortunati e nemmeno capendo che ci stavamo perdendo uno dei primi concerti delle Bikini Kill a Seattle. Tornammo al locale dopo due ore. Fuori era arrivata un sacco di gente, il concerto era sold out. I ragazzi del parcheggio del Seattle Center erano tutti testosterone e barbe, all’OK Hotel c’erano nerd-punk magri e coi capelli tinti. Noi eravamo tipi preppy da college e stonavamo sia con gli uni che con gli altri. Di certo la differenza fra quei due pubblici faceva capire che non esisteva una sola scena di Seattle.

Passammo a fianco del bar mal illuminato dell’OK Hotel, col suo odore di caffè forte, e ci muovemmo verso l’ingresso principale. Superata la porta fummo investiti dal calore di 300 persone che ondeggiavano come un corpo solo. C’era puzza di vestiti fradici mentre i Fitz of Depression chiudevano il loro set con una versione chitarristica accelerata di Freedom of Choice dei Devo.

Riuscimmo a piazzarci davanti mentre la gente usciva a fare una pausa fra una band e l’altra. Intanto un tizio incredibilmente alto e allampanato con indosso una maglietta nera e una massa di capelli incasinati provava il suo ampli. Le note che tirava fuori dallo strumento mi scuotevano. Intanto un altro ragazzo dai capelli lisci sistemava la batteria e un terzo con una camicia a quadrettoni e un atteggiamento dimesso sistemava la chitarra con lo sguardo fisso a terra. Il suono che veniva fuori era limpido e brillante, e improvvisamente diventava distorto e enorme, da colpirmi al petto. Avevo il suo ampli puntato dritto in faccia e un po’ ci rimasi male quando passò di nuovo a un suono pulito ripetendo una progressione di quattro accordi e cominciando a cantare: “Polly wants a cracker / I think I should get off her first”.

Pensai: carini i Nirvana che prima di salire sul palco lasciano che il loro roadie suoni un pezzo. Le persone stavano ferme e ascoltavano con attenzione. Attaccò a suonare anche il bassista, mentre il batterista faceva le armonie vocali.

Finito il pezzo, il cantante fece un annuncio con tono informale: «Ciao, siamo un gruppo di rocker venduti alle multinazionali». Attaccò l’accordo di Big Cheese, mentre bassista e batterista facevano esplodere tutto quanto. Mentre partiva il mosh pit capii che quelli che stavo guardando erano i Nirvana.

Prima ancora di arrivare al ritornello sapevo che stavo assistendo a qualcosa di speciale. Cercavo di sentire la musica e intanto usavo le braccia per proteggermi dal pogo. Avevo visto centinaia di concerti, ma trovavo incredibile che quella potenza di fuoco si sprigionasse da soli tre musicisti. Solo una batteria, un basso, una chitarra, una voce: come poteva essere così potente? E com’è che mi stravolgeva in quel modo?

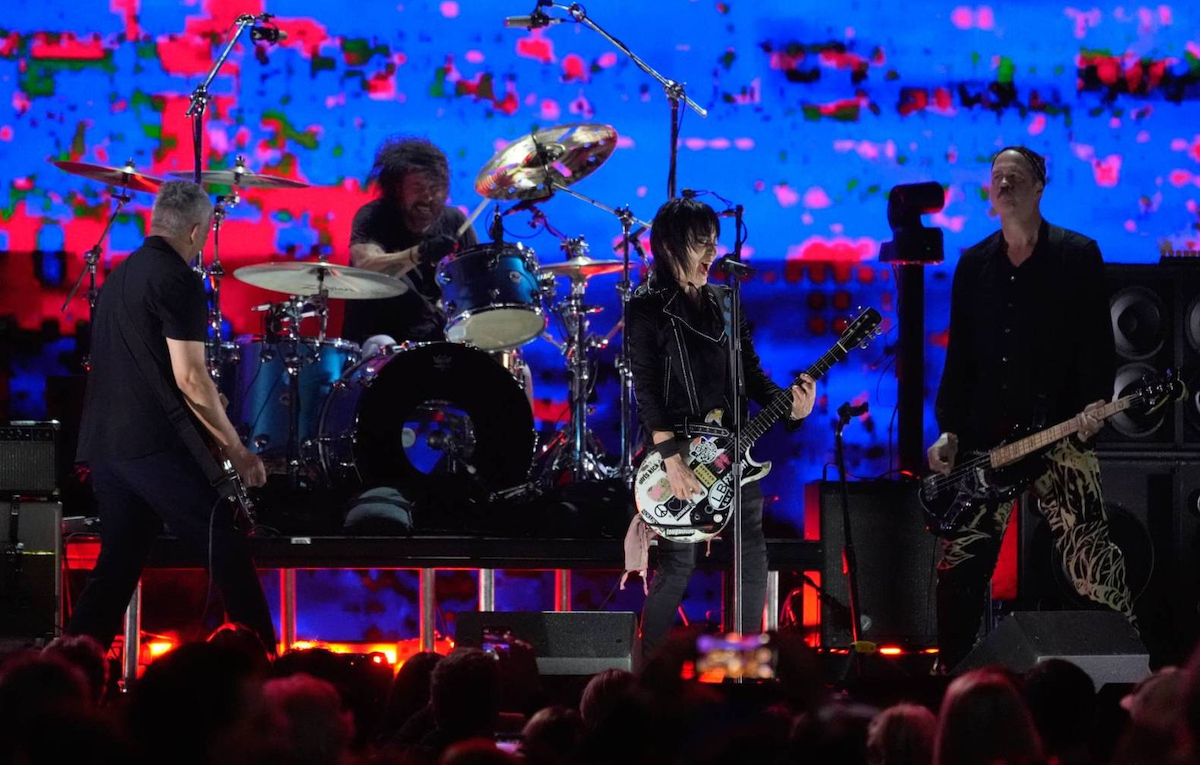

La batteria di Dave Grohl ondeggiava, i piatti sembravano giocattoli, ma non c’era nulla di eccessivo nel suo stile. Il suono della chitarra di Kurt Cobain era sbalorditivo e violento. Sembrava che il suo ampli potesse prendere fuoco da momento all’altro. Lo stridore del feedback mi faceva perdere l’equilibrio. I suoi power chords ti arrivavano in faccia come aria mossa dal motore di un aereo. Le sue urla gutturali avevano dentro più umanità e intensità di qualunque altro cantante avessi sentito in vita mia.

Dopo tre quarti d’ora i Nirvana presentarono per la prima volta una canzone nuova. A quel punto le introduzioni chitarristiche di Kurt erano diventate più o meno prevedibili, ma quando Dave attaccò un beat tipo John Bonham in versione hip hop, la canzone prese un’altra direzione. Su un verso scarno fatto di basso e batteria Kurt teneva due note di chitarra, lasciando spazio alla linea vocale più melodica della serata. Quel pezzo mi ricordava quelli di uno dei miei gruppi preferiti, i Pixies – e difatti Kurt li avrebbe citati come punto di riferimento – ma con una melodia che veniva fuori dalla semplicità di quei quattro accordi. E poi arrivava l’esplosione e anche se non sapevo le parole – secondo me neanche Kurt le sapeva – l’espressione “entertain us” non me la sono più levata dalla testa.

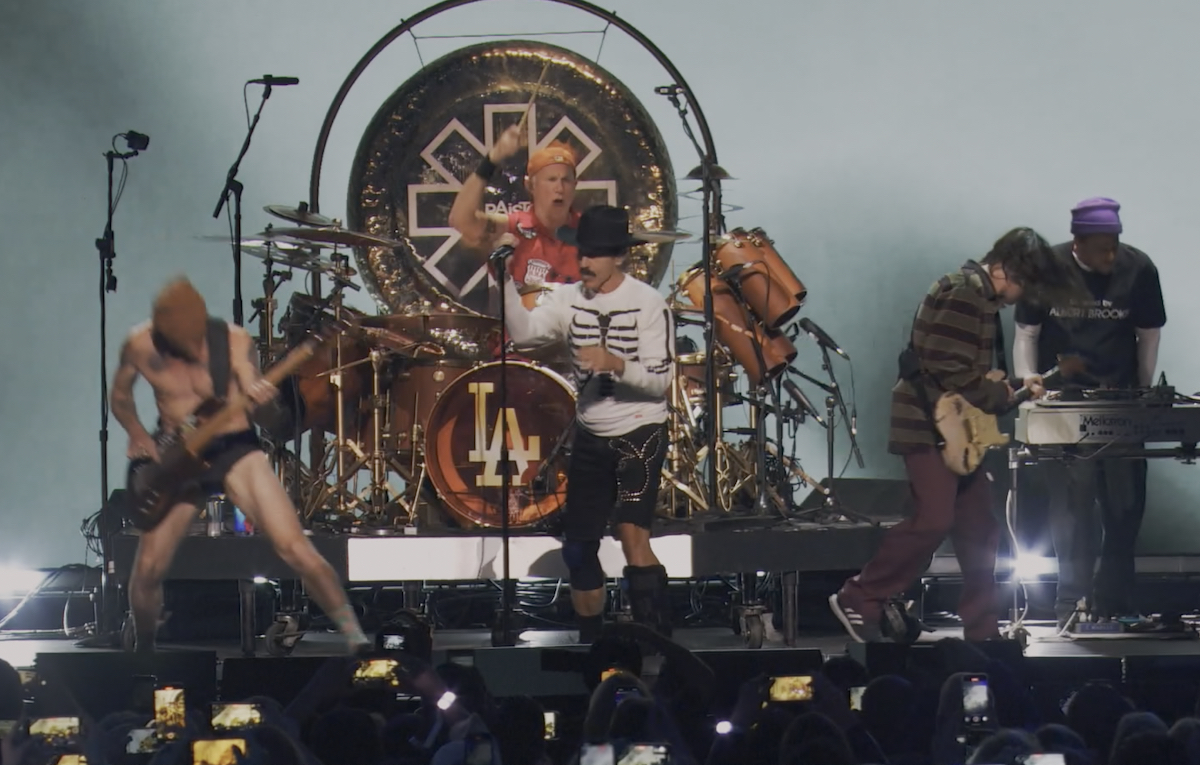

Ho poi saputo che lo show degli Alice in Chains che mi ero perso era stato filmato in un posto dall’altra parte della strada, o quasi, rispetto al concerto di Nirvana. Si trattava del film di Cameron Crowe Singles. La scena dà un’idea di come Hollywood vedeva Seattle all’inizio degli anni ’90: il timbro sul polso all’ingresso; i fan concentrati sulla musica che muovono la testa e intanto reggono un bicchiere di plastica; il vapore che sale dal basso per evocare un’ambientazione industriale.

All’epoca dell’uscita nelle sale di Singles, nel settembre del 1992, l’espressione “scena di Seattle” significava qualcosa di completamente diverso da oggi. Il debutto dei Pearl Jam Ten, Badmotorfinger dei Soundgarden e il gigantesco Nevermind dei Nirvana erano usciti da appena un anno. Seattle si era trasformata dalla casa del nuovo underground nell’epicentro di un movimento musicale che sembrava la pubblicità di vestiti dei grandi magazzini J.C. Penney in cui apparivano sia sportivi col pizzetto, sia punk-nerd. I Nirvana – un gruppo non particolarmente popolare all’epoca delle riprese di Singles, tant’è che non vennero citati nel film – erano diventati la più grande band al mondo. Smells Like Teen Spirit era passata dalla scaletta all’OK Hotel alla top 10, suonata a Saturday Night Live e parodiata da “Weird Al” Yankovic.

Tornano all’aprile del 1991, non ero messo granché bene mentre tornavamo all’auto dopo lo show all’OK Hotel. Eravamo vicini al lungomare e ho respirato a lungo l’aria fresca del Puget Sound, immaginando che i fruscii dell’autostrada fossero onde calmanti. Lo stomaco, però, era sottosopra. Mi sentivo la faccia pesante, sorridere era complicatissimo. Le braccia erano insensibili, il corpo non voleva saperne di camminare e mi diceva: stenditi qui, in mezzo alla strada.

Nella breve camminata verso la macchina, capii perché mi sentivo in quel modo. In 19 anni avevo ascoltato un sacco di musica. Ero stato a show con effetti pirotecnici in arene gigantesche e a concerti punk dov’ero finito a terra cercando di non rompere gli occhiali. Pensavo di aver provato ogni possibile emozione musicale. I Nirvana avevano appena cancellato tutto.

Guidando verso casa, era forte l’ansia di non poter riascoltare quel brano inedito che continuava a risuonarmi nelle orecchie. Era un aspetto eccitante della musica dal vivo nell’era pre-internet: dovevo replicare quella canzone nella mia testa, impararla alla chitarra senza alcun riferimento o raccontarla a parole agli amici, desiderare di poterla riascoltare. Più pensavo a Smells Like Teen Spirit, più mi convincevo che quei tre ragazzi normali che avevo ascoltato per puro caso avevano reso la mia precedente vita musicale del tutto irrilevante. Niente di quel che avevo visto o sentito aveva senso, non rispetto al concerto che avevo visto quella sera. Niente sarebbe stato più lo stesso.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.