Madonna, che freak. Salgono sul palco sulle note di Amériques di Edgard Varèse e ce n’è uno che cammina sulle mani, un altro ha una camicia assurda e un paio di bermuda coi calzini bianchi lunghi, quell’altro ha capelli e baffi d’un nero innaturale per i suoi 60 anni, il quarto indossa una camicia con sopra il disegno di due tigri. Sono strambi e assieme fighi. Anzi, hanno costruito il loro piccolo impero sull’eccentricità e sull’ostentazione della stupidità. Hanno legittimato il nonsense e le pulsioni sessuali nel rock alternativo, hanno mescolato i generi in un periodo in cui farlo non era scontato, hanno ribadito per una generazione che rischiava di scordarlo che la musica rock passa anche attraverso i corpi e la loro espressività. E ora?

Ora i Red Hot Chili Peppers hanno suppergiù 60 anni (tranne John Frusciante, che ne ha 53) e portano la loro storia in concerto. Non sono più una fratellanza di sballati coi calzini sul pene, sono messaggeri d’amore. Ieri sera, di fronte ai (pare) 65 mila, se non 70 mila dell’I-Days di Milano, i Red Hot hanno dimostrato che ci sono, che hanno un senso nel 2023, che quando suonano possono ancora lasciarti a bocca aperta. Come ha detto Chad Smith in un’intervista recente, «me la cavo per essere un vecchietto».

Va aggiunto che sono una di quelle band in cui il cantante fatica a star dietro ai musicisti. È una questione di ritmo, elasticità, espressività, intonazione. Loro suonano fantasmagorici e lui a volte un po’ piatto. In certi frangenti, la performance vocale non eccellente di Anthony Kiedis conta poco, specie quando ci sono decine di migliaia di persone che cantano assieme a lui. A volte la si patisce, eccome, anche se in passato ci sono stati concerti in cui il cantante è stato decisamente meno brillante. Lui sa di questo divario e scherzando ha proposto di ribattezzare il gruppo Idiot and the Three Geniuses. Ci mette un’ora prima di togliersi la maglia e restare a petto nudo.

E insomma, all’amico che vi dice che i Red Hot sono morti, potete citare gli incassi che hanno fatto nel 2022 (il loro è stato il settimo tour di maggior successo al mondo) oppure fategli sentire come suonano I Like Dirt, un funk di quasi un quarto di secolo fa che ieri è stato fulminante. Oppure com’è Me and My Friends, recupero provvidenziale dal terzo album. Per Californication s’è visto sul palco Chris Warren, tecnico della batteria di Smith e occasionalmente tastierista (avvistati tra il pubblico Fru dei Jackal, che si chiama così per via di Frusciante, Tananai, Rose Villain, Luigi Strangis).

Foto: Alessandro Cimma

Un concerto dei Peppers è sempre inevitabilmente anche una storia di fratellanza e di dialogo fra i musicisti. L’immagine che meglio lo riassume è questa: Flea e Frusciante che suonano uno di fronte all’altro nelle loro brevi jam. Molto si basa sul loro interplay, ma a volte sembra che il bassista dialoghi col suo strumento con Smith lasciando a Frusciante lo spazio per divagare oppure con Kiedis come avviene in Whatchu Thinkin’, dove canto e basso seguono la stessa divisione ritmica. Finché riusciranno a tirare fuori questo suono plastico, questa materia sonora cangiante e instabile, questa miscela basso-chitarra-batteria che sta tra rock e funk e colpisce allo stomaco, i Red Hot avranno vita.

L’eroe della serata forse è il chitarrista. Acclamato a inizio concerto, tira fuori assoli intensi e carichi, dentro cui c’era mezza storia del rock, da Hendrix in giù. A volte fa degli errori strani oppure tira fuori frasi di poche note talmente elementari da lasciare perplessi. Ma quando parte, il suo modo di suonare ha qualcosa di miracoloso e contribuisce a mandare a casa quasi tutti felici. Dico quasi, perché qualche lamentela c’è stata. Potevano fare una scaletta più ricca di hit per accontentare i fan? Sì. Potevano suonare più di 90 minuti? Sì. Potevano fare Sir Psycho Sexy, che era annunciata in scaletta come possibile alternativa a I Could Have Lied? Sì. Va bene lo stesso, visto che il contesto è quello di un festival (prima di loro si sono visti Skunk Anansie, Primal Scream e Studio Murena) e che hanno 234 anni in quattro? Chiaramente sì.

«Ma ci sono i Red Hot Chili Peppers e noi stiamo andando al vertice europeo?», ha scherzato Meloni a Bruxelles il giorno in cui i quattro avrebbero suonato a pochi chilometri da lì, al Rock Werchter. Se questi ex tossici scopatori buffoni piacciono pure a lei, vuole dire che sono diventati innocui (o che, come Salvini, Meloni non capisce il senso ultimo della musica che ascolta). Non vuol dire però che siano diventati superflui. Avranno anche esaurito da tempo la loro, diciamo così, funzione storica, ma restano le canzoni e bastano e avanzano. Sono dei sopravvissuti e non è un modo di dire. Lo si è capito vedendoli in azione all’Ippodromo La Maura che sono sempre in bilico tra trionfo e disfatta, e questo elemento di umanità, anche di fragilità li distingue da altri. E sono cambiati. C’è una cosa che Kiedis ha detto a proposito del senso ultimo della sua autobiografia che credo riassuma bene anche l’esperienza dei Peppers e la loro transizione da gang psico-sessuale a dispensatori di buone vibrazioni, e cioè che «va bene lottare e fallire miseramente, e comunque uscirne più o meno sani mentalmente e amando la vita».

Foto: Alessandro Cimma

Chissà chi è stato a scegliere Amériques per l’apertura. Composta poco più di cent’anni fa, è in un certo senso il suono della scoperta dell’America da parte di Varèse, che era nato in Francia e s’era trasferito a New York, rimanendo talmente affascinato dai suoni della città e del fiume Hudson da scriverci una composizione sinfonica per grande orchestra folle ed estrema come questa. Ci sta che i Red Hot l’abbiano scelta come introduzione. Pure loro e le loro canzoni e la loro epopea sono pezzi affastellati d’America che noi, come Varèse cent’anni fa, abbiamo scoperto anche grazie a loro. Lo si è visto e sentito ieri sera: i Peppers sono Hollywood e i bassifondi, il culto del fisico e i morti, il successo e la droga, Playboy e i giornali controculturali, la stramberia e il commercio, le visioni psichedeliche e le fantasie sessuali, siringhe e manuali di autoaiuto, Ornette Coleman e i Lakers, la freakness e l’estasi.

Di sicuro sanno come chiudere un concerto e ieri l’hanno fatto col grande delirio di Give It Away. A quel punto, alcuni ragazzi sovreccitati hanno superato le transenne del proprio settore per correre verso il palco. Sono stati riacciuffati dalla sicurezza. Mentre li portavano via glielo leggevi sul volto che era valsa la pena provare, che bisognava buttarsi nella mischia con una canzone del genere, anche a costo di venire sbattuti fuori.

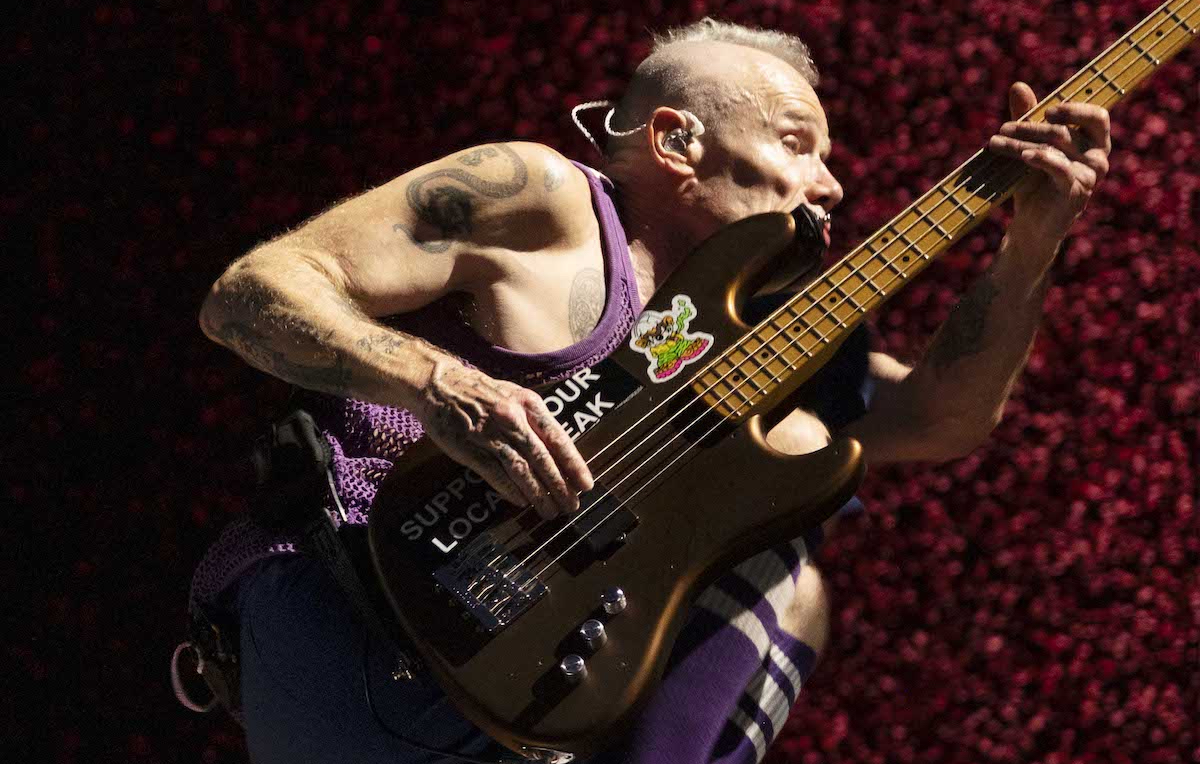

Cos’altro riferire? Ah sì, che di fronte alla luna enorme Flea ha citato l’amato David Niven («the moon’s a ballon») e che ha salutato il pubblico in un misto d’italiano e inglese esclamando «grazie, motherfuckers!» e «amore!». Ha suonato quasi tutta la sera con un basso, quello con appiccicato sopra l’adesivo “Support your local freak” e anche questo forse riassume bene lo spirito del concertone di ieri.

Scaletta

Around the World

Scar Tissue

Snow (Hey Oh)

Eddie

I Like Dirt

Otherside

Me and My Friends

Wet Sand

Whatchu Thinkin’

Carry Me Home

Californication

Black Summer

By the Way

I Could Have Lied

Give It Away