Ma che vogliamo dirle a Annie Clark? Sono 17 anni che St. Vincent è – senza ombra di dubbio – la migliore musicista in circolazione. Quasi due decenni in pieno controllo (di sé, della sua musica, dei suoi concerti), di dischi riusciti e live sempre più vicini alla perfezione. Quello che colpisce di St. Vincent è la sua costante capacità di imparare, migliorare, introdurre sempre nuovi elementi nel proprio range musicale ed estetico. In fondo Annie è una piccola nerd in disguise, l’emblema di quanto si possa perfezionare un’arte fino al dettaglio meno visibile agli occhi del pubblico. E ieri sera a Milano, se ce ne fosse stato ancora bisogno, è arrivata l’ennesima conferma.

Dopo aver vestito i panni futuristici del latex di Masseduction e quelli anni ’70 della donna sognata dal padre in Daddy’s Home, con All Born Screaming la musicista dell’Oklahoma ha voluto abbandonare ogni maschera per viaggiare nei lati più oscuri di se stessa, in quei luoghi dove «puoi esclusivamente avventurarti da sola» (come ci ha raccontato nella nostra ultima intervista). La traduzione live di questo viaggio dantesco negli inferi di sé stessi diventa così uno dei concerti più rock di St. Vincent dai tempi dell’omonimo album del 2014, con orpelli e sovrastrutture ridotte a zero.

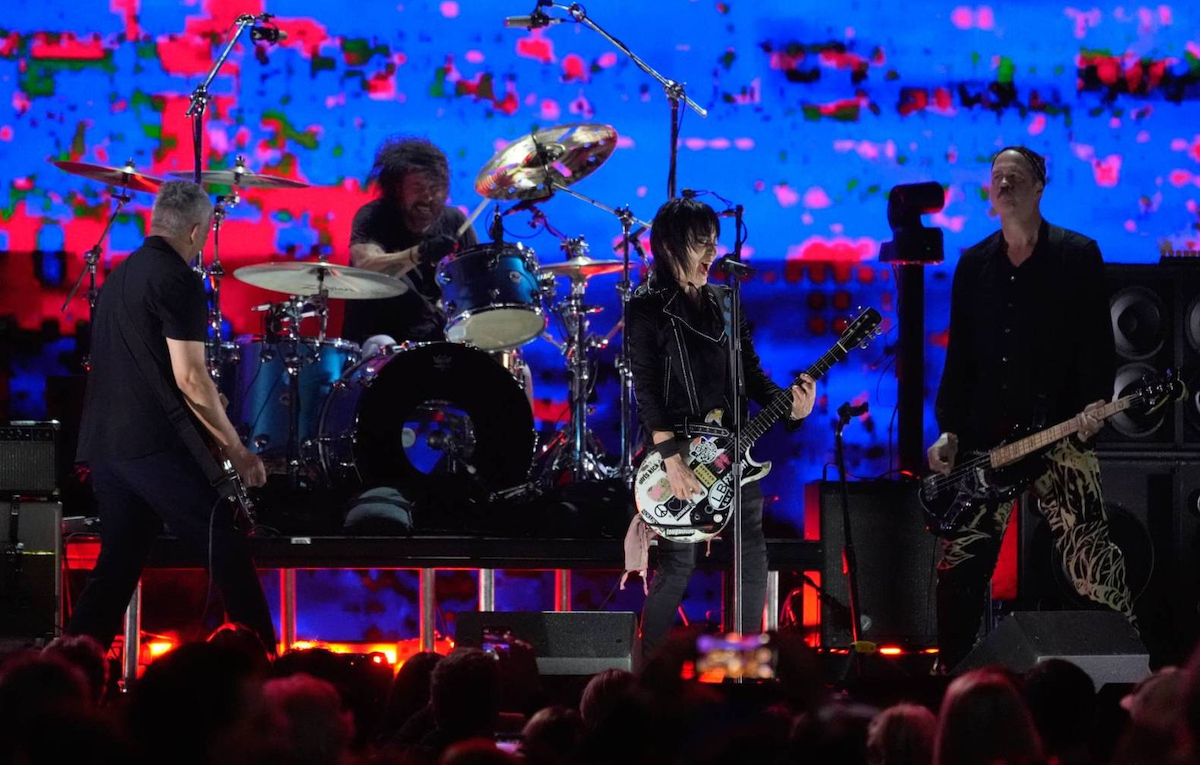

Quattro musicisti (Jason Falkner, Mark Guiliana e Rachel Eckroth, già con lei dallo scorso tour, e la nuova aggiunta della strumentista e modella Charlotte Kemp Muhl ai bassi), un fondale nero con un fiore, nessuna particolare attenzione alle luci. Solo il look, il total black con accenni di bianco (per Rachel saranno dei calzini, per Annie dei mutandoni volutamente in vista sotto la gonna e indossati sopra le calze), è un richiamo all’estetica del nuovo album elaborata con Alex Da Corte: tutto il resto si riduce a corpi e strumentazioni, lo stretto necessario per un concerto che, come il disco, si pone il solo obiettivo di andare dritto al punto. St. Vincent vuole suonare, eccitarci, ricordarci perché amiamo i suoi concerti. Annie vuole tornare al suo colore naturale: Annie vuole fare il rock.

E lo vuole fare davvero: sputa sul pubblico, ci si lancia sopra, esegue nevrotici assoli e simula rapporti sessuali con parte dei membri della band, ma anche da sola e con il pubblico. Il palco del Fabrique di Milano è suo. Le persone in sala sono schiave della loro dea. A livello vocale la prestazione è impeccabile, come evidenziano i due momenti solo piano e voce di Violent Times e dell’encore Somebody Like Me. Dal lato performativo, la platea non può chiedere di più: resistono alcune piccole e studiate coreografie oramai entrate nel linguaggio live dell’artista dopo il tour del biennio 2012 e 2013 con David Byrne per il progetto Love This Giant («Prima di lavorare con David non avevo ben chiara l’architettura di uno show. Lui mi ha fatto capire l’importanza della storia del teatro, della teatralità, del palco. E di come è importante portare energia in tutte le zone del palco», ci ha raccontato), il virtuosismo dello strumento e, soprattutto, il puro erotismo – verso il pubblico, verso gli strumenti, verso i compagni e le compagne di band – alla base del rock.

Foto: Fabio Izzo

In questo senso, senza essere accusati di blasfermia, St. Vincent è una David Bowie dei nostri giorni. Lo è nel trasformismo (non solo nei concept album, ma anche nella tavolozza emotiva che può portare sul palco), ma anche e soprattutto nella padronanza del palco tanto che il rapporto tra lei e Charlotte Muhl richiama le simulazioni falliche e orali inscenate dal Duca Bianco e Mick Ronson ai tempi di Ziggy Stardust. Sarà anche la presenza alla batteria di Guiliana, che di Bowie fu l’ultimo batterista in studio (dal 2014 alla sua morte), ma nessuno oggi sembra poter incarnare così alla perfezione le possibilità estetiche, sonore e performative del rock. St. Vincent ne è maestra: dai gesti sessualmente espliciti al crowdsurfing (storicamente un asso nella manica della musicista) durante una ballad come New York, dal nuovo dizionario di pose studiate e ripassate a casa davanti allo specchio giorno e notte al lancio iconoclasta verso il pubblico adorante dell’asciugamano con cui si era appena asciugata collo e addome.

L’unica possibile pecca di questa ora e mezza di concerto, per una ventina di canzoni totale, è che ci ricorda che per raccogliere una (im)possibile eredità di Bowie St. Vincent ha bisogno ancora di qualcosa: qualche hit, una canzone generazionale. Ci è andata vicino, più volte, ma nessuno dei suoi brani è veramente entrato nell’immaginario comune, confinando la sua carriera a dea del mondo alternativo (nonostante i flirt con il grandissimo pubblico ci siano stati: ricordate l’erotismo impareggiabile della sua esibizione con Dua Lipa ai Grammy del 2019?). La carriera di St. Vincent è fiume di canzoni ben scritte e splendidamente eseguite che scorre pieno nelle vene del desiderio del pubblico, ma il fatto che in questo concerto non ci sia mai davvero un momento singalong, di condivisione, rischia di trasformare lo spettacolo in un’esibizione estetica, un coito mai completamente consumato tra Annie e il pubblico. Alla perfezione, manca solo quest’ultimo pezzetto. Le porte della Storia sono in attesa. A 42 anni Annie Clarke non è più una giovane promessa, né tantomeno una solista che sta cercando di trovare la propria identità. St. Vincent è uno dei più grandi talenti musicali di questo secolo e probabilmente il fatto che lei stessa ne sia consapevole potrebbe essere un freno dal completare l’ultimo passo della sua carriera: scrivere canzoni che rimarranno nella storia.

Andare a un concerto di St. Vincent è un modo per far pace con la musica, superando così la delusione dei concerti pre-registrati, dei live amatoriali e delle folle narcotizzate dei (e dai) grandi eventi. È un ritorno alla musica suonata, vissuta, goduta. Andare a un concerto di St. Vincent è come fare sesso dopo mesi di sola pornografia; è un’esperienza totale che si realizza solo quando viene vissuta sulla propria pelle.