Per raccontare il concerto di Kendrick Lamar la prendiamo alla larga e partiamo da un altro concerto del lontano 2006, l’anno in cui l’hip hop italiano di nuova generazione sbarcò in major. Quell’estate MTV fece un regalo meraviglioso ai fan del rap: portò Jay-Z a Milano per un mega concerto gratuito alla fiera di Rho (la seconda esibizione italiana di sempre per lui). L’arena allestita per l’occasione era strapiena e abbastanza carica di aspettative; l’unico problema era che nessuno sembrava conoscere davvero né le canzoni, né tantomeno i testi. Ogni volta che Jigga porgeva il microfono al pubblico per spronarlo a chiudere le sue rime o a fargli i cori, fatta eccezione per pochi secchioni esaltatissimi e preparatissimi il suo invito cadeva nel vuoto, con evidente imbarazzo e scoramento del diretto interessato.

Avanti veloce fino al 2013, per il primo (e fino a ieri unico) concerto italiano di un allora sconosciuto Kendrick Lamar, ai Magazzini Generali di Milano. In quel caso la situazione era quasi ribaltata: il pubblico pagante era formato da un paio di centinaia di persone, per la perplessità del diretto interessato che in America e nel resto del mondo era già una superstar, ma l’amore per l’artista era evidente dall’entusiasmo e dalla disinvoltura con cui snocciolavano le sue barre a memoria insieme a lui.

Tutto questo per dire che in un concerto hip hop, che rispetto agli altri generi di solito prevede un asset più minimale e un livello di interazione più forte tra chi è sul palco e chi è sotto, un buon 50% della resa finale dipende dal pubblico: da quanto è vasto, da quanto ha approfondito l’argomento, da come reagisce alle istanze e alla poetica dell’artista, eccetera eccetera. E nel 2022, alla buon’ora, il pubblico italiano – o meglio, il pubblico dei concerti in Italia, perché era pieno di stranieri – è pronto a entrare in gioco: non solo l’Ippodromo era affollatissimo, ma era anche in grado di riconoscere e cantare tutte le canzoni di Kendrick Lamar fin dalle prime note. Dalle più vecchie alle ultime uscite appena un paio di mesi fa, quelle di Mr. Morale & The Big Steppers. Considerando che si tratta di liriche particolarmente intricate e profonde, è un risultato che possiamo a buon diritto definire storico: stiamo finalmente entrando in Europa, nel senso più cosmopolita del termine.

Quella di Milano era una sorta di data zero del tour di Lamar, perché era la primissima del suo tour mondiale. Anche questo è un segno dei tempi, perché la tournée precedente, quella del 2017, l’Italia non l’aveva neppure toccata (fatta eccezione per una data tardiva, poi cancellata causa pandemia, prevista nel 2020 al Rock in Roma). Quello che gli spettatori hanno visto e ascoltato, quindi, l’hanno visto e ascoltato praticamente in anteprima, cosa che ha reso le loro reazioni ancora più genuine. Questa volta Kendrick ha davvero scelto di volare altissimo: niente band visibile (a quanto pare era nascosta dietro le quinte), niente coristi, niente hype man a fargli le doppie – beh, di quello non ha mai avuto bisogno, anche nel 2013 era in grado di rappare impeccabilmente per un’ora e mezza senza mai perdere un colpo o appoggiarsi a qualcun altro. L’unica presenza ulteriore sul palco è un corpo di ballo eccezionale: una trentina di ballerini neri, uomini e donne, vera avanguardia della danza contemporanea. Il rapper li accompagna non solo con le sue parole, ma anche con i suoi movimenti, diventando parte integrante della coreografia: una novità assoluta per lui, che non ha mai neanche accennato a un passo di danza prima d’ora. La scelta è estremamente riuscita e l’impatto visivo è pazzesco, ma forse rischia di fargli perdere un po’ di identità: impossibile non pensare ad artisti come Beyoncé (un’altra che ha usato spesso l’espediente delle band nascoste nei suoi concerti), Kanye West o Childish Gambino osservando la performance, e Kendrick Lamar non dovrebbe avere bisogno di pietre di paragone, neppure quando sono così alte e granitiche.

Ad ogni modo, è quasi impossibile non rimanere incantati di fronte alla perfezione dello spettacolo, che scorre senza interruzioni come un magistrale meccanismo a orologeria. Count Me Out si trasforma in una sorta di film muto, in cui le amare parole di Kendrick vengono messe in scena in maniera corale e drammatica. Loyalty in un sirtaki rivisitato, in cui le danzatrici omaggiano Pina Bausch con commovente intensità. Love in un brano intimo e sussurrato, con la platea che si accende di migliaia di luci grazie alle torce dei telefonini. Lamar è concentratissimo, è un attore che non esce mai dal personaggio, una maschera del teatro greco: fino alle ultimissime tracce in scaletta non parla mai, non esita mai, addirittura non sorride (quasi) mai. Cosa ancora più insolita per lui, non si lamenta quando il pubblico, che in stragrande maggioranza è bianco, cantando pronuncia più e più volte l’ormai notoria N* word, ovvero “ne*ro”: negli anni scorsi aveva spesso interrotto i suoi concerti in queste occasioni, spiegando ai presenti con parole semplici ma ferme perché fosse opportuno non farlo.

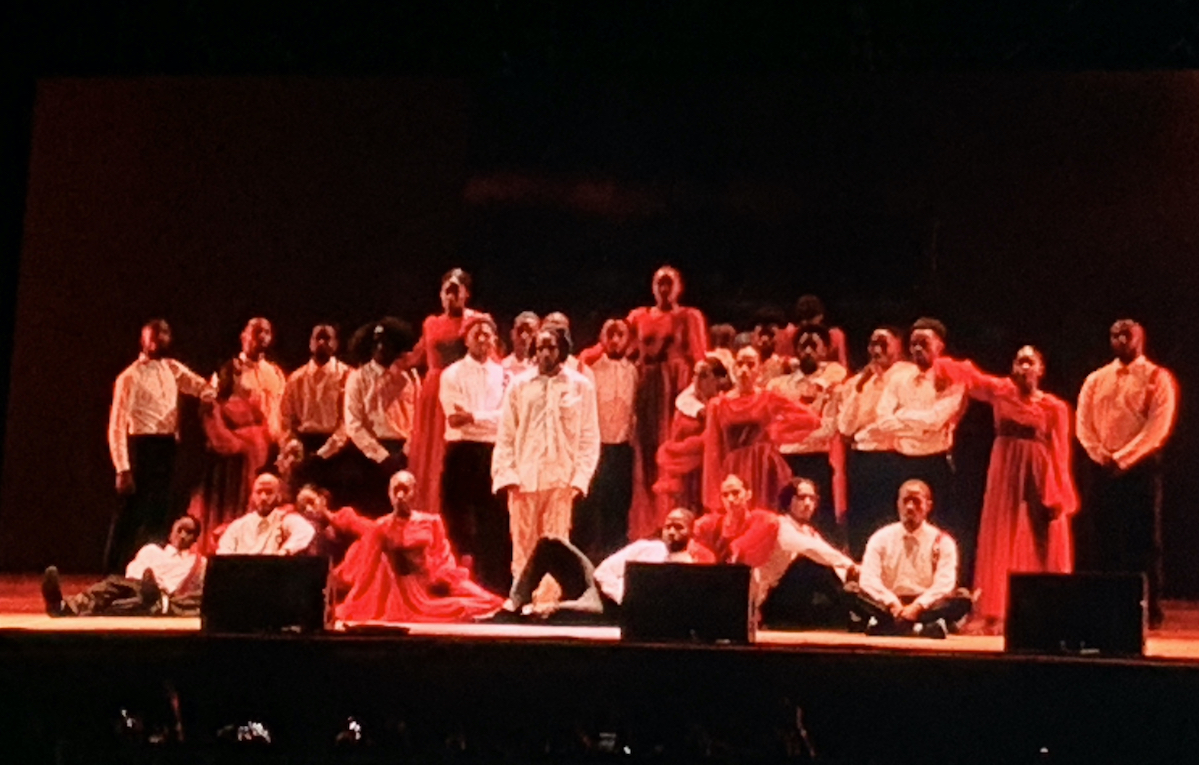

Il “quadro vivente” alla fine del concerto di Kendrick Lamar a Milano

Insomma, il nuovo Kendrick è un artista di livello altissimo, e anche il livello di studio e preparazione che ha richiesto l’allestimento di questo concerto è altrettanto alto. Ma è davvero questo che vogliamo da lui? Il dubbio un po’ serpeggia, tra i suoi fan di vecchia data, perché l’impressione è che quell’allure da installazione artistica sia un po’ più distaccata del necessario. Probabilmente, però, quell’apparente freddezza è solo un effetto collaterale della tensione da prima mondiale: ricordare tutti i passi delle coreografie e tutte le parole delle canzoni di Mr. Morale & The Big Steppers (che, lo ricordiamo, è uscito meno di due mesi fa) dev’essere un’impresa non da poco. Forse proprio per questo, però, i brani più apprezzati e istintivamente riusciti finiscono per essere quelli dei primi album, in particolare quelli del bellissimo ma mai abbastanza celebrato good kid, m.A.A.d city del 2012: Money Trees, Swimming Pools (Drank), Bitch Don’t Kill My Vibe, Backseat Freestyle. E poi, naturalmente, le grandi hit capaci di far muovere il culo e la testa anche a una statua di sale, e di incrinare parzialmente la corazza da performer consumato del nostro eroe: King Kunta, Humble, Alright, DNA.

Lo show è talmente serrato e compatto che dura appena un’ora e un quarto. Il che non è certo una lamentela: vale tutti i soldi del biglietto, che era senz’altro caro (circa 80 euro per la versione base, circa 115 per il golden circle), ma perfettamente in linea con i prezzi dei grandi tour internazionali analoghi (portare in giro un cast di 30 persone costa). Soltanto sul finale Kendrick Lamar si scioglie, ringrazia il pubblico di avere condiviso con lui le sue istanze e i suoi sentimenti e infine annuncia che chiuderà il concerto con quella che è la sua canzone preferita, ovvero Savior, tratta dall’ultimo album. E mentre i ballerini lo raggiungono sul palco uno per volta, avanzando fino a formare un tableau vivant – una sorta di foto di gruppo che sembra la versione composta e patinata della copertina di To Pimp a Butterfly – Kendrick ringrazia i convenuti, li invita ad arrivare a casa sani e salvi e li rassicura: «We’ll be back». Data la progressione quasi esponenziale con cui i suoi live migliorano di tournée in tournée, non vediamo l’ora.