Probabilmente andare al concerto che più desideravi vedere quest’autunno con lo stomaco foderato di idrossido di magnesio e di idrossido di alluminio non ricade tra le scelte migliori dell’anno. Probabilmente andarci comunque, nonostante una particolare avversione per la gente prodotta da una giornata piuttosto inconcludente e faticosa, affievolisce non poco desideri e aspettative. Probabilmente, insomma, facevo meglio a stare sul divano a sciropparmi l’ennesima serie, mi dico mentre entro in un Fabrique letteralmente murato, con Monjola appollaiato su una colonna in mezzo al pubblico – come c’è finito rimarrà un mistero, mannaggia alla mia gastrite – che chiude il suo opening act.

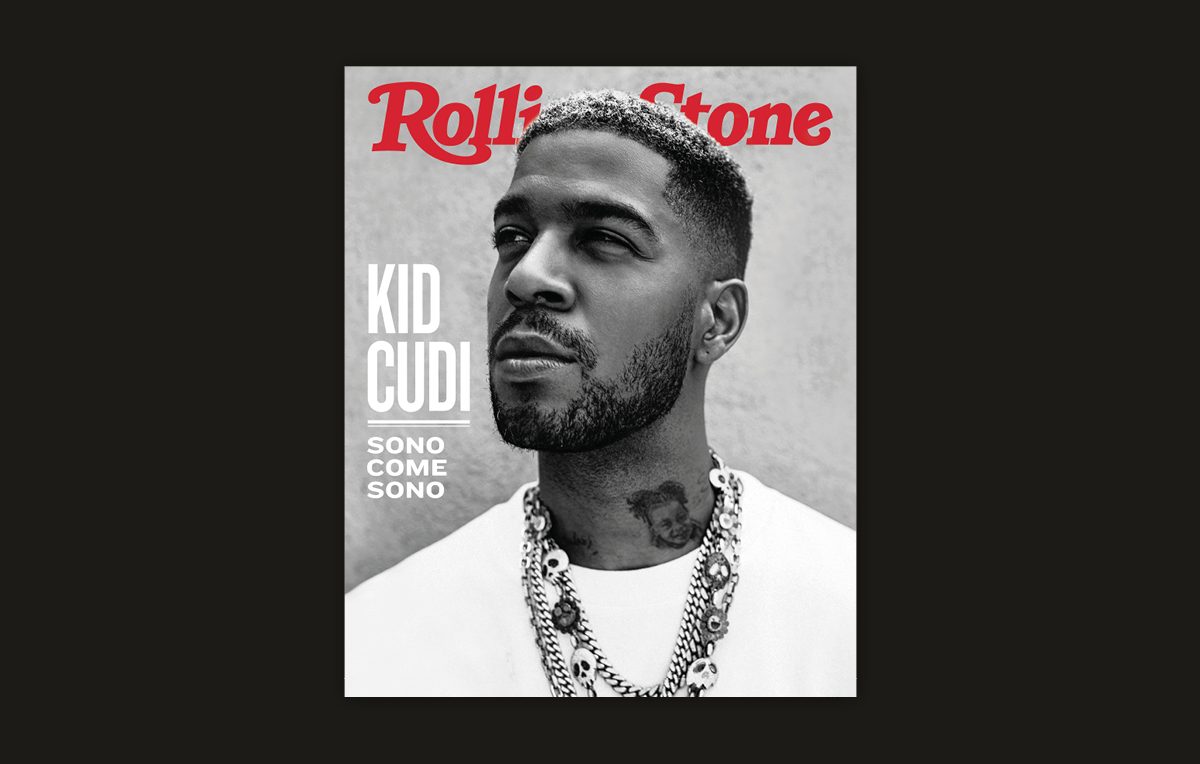

Spero nella puntualità di Scott, spero che l’astensione dalla birra di rito sia un sacrificio capace di dare i suoi frutti: intanto il Fabrique si riempie ancora di più – «Non l’ho mai visto così», giurano due ragazzi dietro di me – e il pubblico si rivela quanto di più eterogeneo ci si possa aspettare dal live di un artista hip hop. Ci sono i ragazzini, ovviamente, tutti con la felpa oversize corredata da cappuccio; ci sono quelli che, come la sottoscritta, seguono Kid Cudi dal 2009 per colpa di un featuring – galeotti furono i MGMT, ai tempi in cima alle preferenze di noi ragazze indie rock; c’è chi l’ha notato in We Are Who We Are di Luca Guadagnino o in Don’t Look Up di Adam McKay e si è preso bene; c’è chi ha consumato il pavimento ballando i remix di Steve Aoki e Crookers; c’è la vecchia guardia di irriducibili che nonostante le presunte liti con Kanye West sa che ciò che Kanye benedice è destinato a durare.

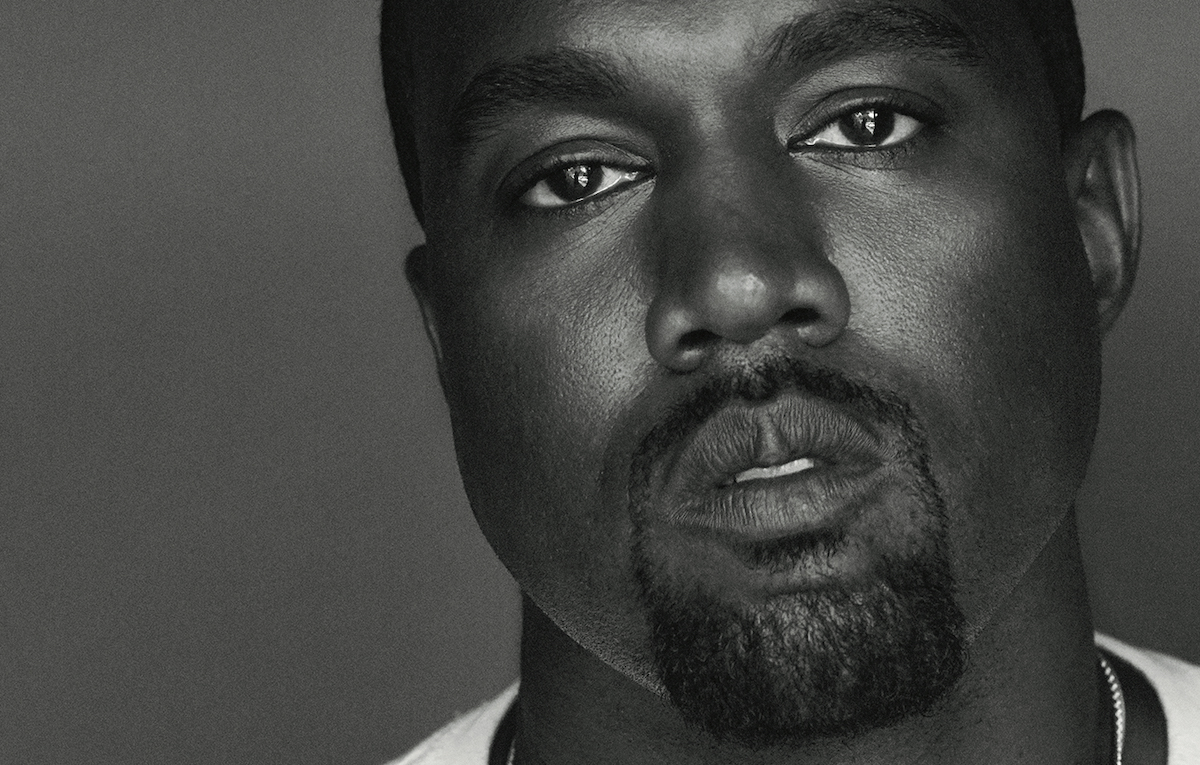

«È che non è soltanto bravo, è pure bonissimo», commentano le mie vicine di transenna, e accidenti a tutti gli -ismi che regolano la nostra pazza, pazza epoca, anche questo è vero e forse spiega (in parte) la presenza di una nutritissima compagine femminile che, appena Scott Mescudi sale sul palco spaccando il minuto, urla in preda a un godimento quasi orgasmico. Con le luci ancora abbassate, Kid Cudi mette in scena una specie di dialogo interiore con la sua mente, doppiata da un narratore che altro non è che l’incredibile Keith David: va tutto alla grande, conferma incalzato dalle domande di David (ehm, del suo subconscio), è carico di essere qui, e lo noti che non sta mentendo.

Sorride un sacco, non se la mena per niente, l’entusiasmo potrebbe farlo passare per un novellino alle prese con l’occasione che arriva una volta nella vita e va colta al volo. Non c’è spazio per nessun proclama politico o simili (grazie Scott, grazie), ma ci sono le ospitate (l’amico di sempre Chip Tha Ripper, su Just What I Am e Hyyerr); i ringraziamenti a profusione ai fan, al loro affetto, all’Italia (se n’è innamorato durante le riprese di We Are Who We Are, trascorrendo parecchi mesi a Chioggia – figurati se stava a Roma che succedeva); una scaletta riuscita che mescola sapientemente le indimenticabili hit del passato ad alcuni successi più recenti, e che riesce a tenere alta e costante l’attenzione di un parterre piuttosto variegato.

Questa di Milano è l’ultima data del To The Moon World Tour iniziato lo scorso agosto, Kid Cudi lo ribadisce per sottolineare che vorrebbe fosse un finale coi fiocchi, e ce la mette davvero tutta per regalarlo a sé stesso e pure a noi. Noi che urliamo Cudi, Cudi, Cudi e che sembra gli stiamo augurando di cadere, lui che attacca Mr. Rager con una nota, «This is dedicated to all the fucked-up kids like me, wherever you are», rammentandoci delle sue battaglie con l’abuso di alcol e droghe, con la depressione, con le tendenze suicide e per l’affidamento della figlia. Lo fa senza prosopopea, con una sincerità e un’immediatezza che spiazzano e un pochino commuovono, disabituati come siamo ad artisti che non si fanno portabandiera di nulla, che non esibiscono pacchianamente brand, sponsor o disagi personali, che suonano – divertendosi, per divertirci – e basta.

E la conclusione che volevamo non si fa attendere: la sua mente – ehm, Keith David – lo stuzzica quasi perculandolo: finora abbiamo scherzato Scott, mo’ devi dare il meglio, sei pronto? Ammazza se lo è: prima si gioca Memories di David Guetta con il suo inconfondibile featuring, poi cala l’asso con Pursuit of Happiness remixata da Steve Aoki, nonché parte della colonna sonora di Project X di Nima Nourizadeh. Tutti gli smartphone sono alzati; tutti ballano, saltano; tutti intonano «I’m on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain’t always gonna be gold». Partono il fumo, le luci colorate, i coriandoli: noi siamo in visibilio e Scott tra un «c’mon baby» e l’altro ci fa capire d’aver imparato davvero che non è oro tutto quel che luccica, che ce l’ha fatta e che ora sta bene (cit). Ironia della sorte, sto meglio pure io: pensavo fosse Maalox, invece era Kid Cudi (semicit).