Ora che James Brown non c’è più è Paul Weller uno degli «hardest working men in show business», lavoratore instancabile e in moto perpetuo che come pochi altri, probabilmente, ha sofferto la clausura post Covid-19. Sarà anche per questo – per la sua costanza, per la sua cocciutaggine, per l’abitudine a lavorare sodo, oltre che per la freschezza perdurante dell’ispirazione – che ha saputo rinascere tante volte riacchiappando al volo e con pazienza un pubblico disorientato dalle sue mosse spiazzanti e a sorpresa. Passando, a Milano, dal City Square semivuoto dei primi anni ’90, quando doveva ricostruirsi da zero una carriera dopo avere sciolto gli Style Council, all’Alcatraz stracolmo di ieri sera (con un prezzo del biglietto più che onesto, tra l’altro: 35 euro).

Che il gruppo di Café Bleu e Our Favourite Shop rappresentasse un dolce e indelebile ricordo per gran parte del pubblico milanese lo si è capito quando Weller ha attaccato Headstart for Happiness (My Ever Changing Moods, piazzata quasi all’inizio, aveva quasi colto di sorpresa gli spettatori): è stato quello l’attimo in cui in platea si è sollevato un mare di mani e di smartphone luminosi intenti a immortalare il momento (la scena si è ripetuta più tardi con Shout to the Top!, un altro degli hit di una band che negli ’80 venne molto più amata da noi che in patria). Lui con la nostalgia ha sempre fatto a cazzotti e lo conferma anche in questo tour dopo sei anni di assenza dall’Italia: come (pochi) altri grandi artisti visti di recente (Dylan, Robert Plant, Peter Gabriel) non gli interessa confezionare un greatest hits strappa applausi, ma solo assecondare le sue voglie e le sue intuizioni. Si permette così di snobbare il suo pezzo solista più famoso (You Do Something To Me) mentre oltre un terzo delle 25 canzoni in scaletta arriva da On Sunset e da Fat Pop (Volume 1), i due ultimi album con cui ha reagito allo stop forzato dei concerti imposto dal lockdown (nella prima parte dello show c’è posto anche per uno sferzante inedito, Jumble Queen).

All’Alcatraz è di casa, ma il locale di via Valtellina non è esattamente un tempio dell’acustica. Cosicché i suoni impastati e stridenti che escono ad alto volume dall’impianto di amplificazione nascondono alcune sottigliezze della band: gli assoli di Paul e del fedele braccio destro Steve Cradock (a tratti un po’ in ombra) alla chitarra, l’interplay tra le due batterie con una stella sulla grancassa, le ottime voci di supporto (soprattutto quella di Steve Pilgrim, che oltre alle percussioni suona ogni tanto un’acustica), i loop e i fraseggi di tastiera, i sax e il flauto di Jacko Peake, veterano di una band con molti volti giovani tornato in formazione dopo trent’anni.

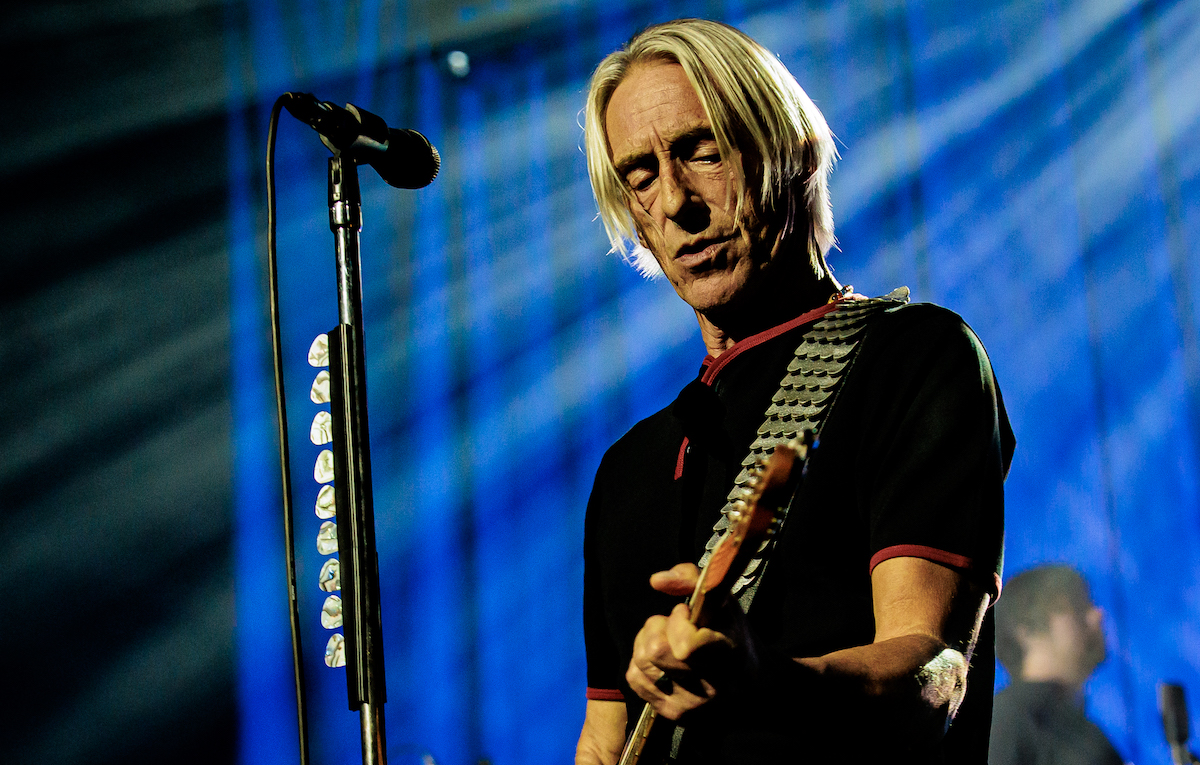

Le pulsazioni robotiche di Cosmic Fringes (di cui hanno fatto un remix disco i Pet Shop Boys) aprono lo show rovesciandoci addosso un groove insistente e ballabile che si placa solo al nono pezzo, Weller seduto al pianoforte a cantare la ballata Glad Times: 65 anni ben portati, fisico asciutto, capelli bianchi, lunghi e lisci, una voce limpida e robusta che sprizza energia vitale ed è lo specchio della sua fitness (da una decina d’anni non tocca alcol, solo le sigarette ne hanno arrochito piacevolmente il timbro). Prima ha oscillato come sempre tra passato e presente, trasformato la blaxploitation della versione di studio di That Pleasure (una novità dall’ultimo disco) in una specie di omaggio all’afro jazz funk di Manu Dibango grazie soprattutto agli assoli di Peake, celebrato i fasti del glorioso Southern soul dei ’60 con Old Father Tyme, pestato i tasti del piano su Stanley Road, title track del suo album solista più famoso, anno di grazia 1995, intitolato alla strada di periferia di Woking in cui è nato e con un forte aroma di Swinging London.

Fat Pop è uno strano caleidoscopio elettronico di suoni in cui all’Alcatraz si perde un po’ il senso, More una ipnotica e ondeggiante divagazione black/psichedelica in cui Weller filosofeggia sugli inganni del materialismo e dell’avidità (“più cose ci procuriamo, più ne perdiamo”). Trascura gran parte del suo catalogo di mezzo, il primo decennio e mezzo dei Duemila, conferma il suo affetto per Saturns Pattern e quando si guarda indietro preferisce pescare da dischi come Wild Wood (compresa la omonima folk song, una delle cose migliori che abbia mai scritto) e dare spazio alle chitarre: dopo la soave e malinconica Above the Clouds (passata la soglia dei trent’anni, un Weller dubbioso si interrogava allora sul suo futuro) sfodera un tris micidiale infilando i due minuti perfetti e taglienti di Start!, rara concessione alla sua prima vita nei Jam, tra i riff travolgenti di Into Tomorrow e di Peacock Suit sulla scia degli Who e degli Small Faces, gli idoli della sua gioventù mod.

On Sunset, nei bis, inizia come My Sweet Lord ma subito dopo diventa un r&b moderno, caldo, luminoso e accogliente grazie anche alla sezione fiati degli Stone Foundation, il gruppo white soul che lo ha preceduto sul palco, con cui collabora spesso e volentieri e il cui spiritato cantante e chitarrista Neil Jones duetta con lui in Broken Stones, immancabile momento catartico e tinto di gospel. Chiude Rockets, un omaggio neanche tanto implicito a David Bowie, ma c’è ancora tempo per i ringraziamenti e gli auguri di compleanno al promoter e amico Claudio Trotta (sempre al suo fianco dai tempi di quei primi concerti italiani degli Style Council, nel 1984) e per Town Called Malice, gli ultimi fuochi dei Jam quando i giovani inglesi come lui si aggrappavano alla musica della Motown per resistere all’incubo della crisi economica e al pugno di ferro di Margaret Thatcher.

“Potrei andare avanti per ore e probabilmente lo farò”, canta Weller ma rispetto alle date precedenti fa tre pezzi in meno e finisce quando l’orologio segna le due ore abbondanti di spettacolo. Pazienza: «Quando andiamo a un concerto, ce lo godiamo e condividiamo tra noi l’esperienza, il senso di comunione che si crea è lo stesso di un rito sacro nel Borneo o in qualche altra parte del mondo. È solo vestito in modo diverso e fa bene all’anima», ha scritto qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook. È tuttora un sacerdote credibile, di quel rito, spinto da una fede nel potere salvifico della musica che sul palco si coglie anche senza bisogno di tante parole. Ecco perché l’Alcatraz era pieno di gente, ieri sera (si replica oggi a Bologna, venerdì a Roma e domenica a Jesolo).