«Ma sai, questo è in fondo un piccolo festival fatto prima di tutto da musicisti per musicisti»: sarà, può essere, ma se si è appassionati di musica a trecentosessanta gradi il norvegese Punkt è, semplicemente, una di quelle esperienze da vivere almeno una volta nella vita. È insomma qualcosa in più di un piccolo ritrovo tra amici. Anche se piccolo effettivamente lo è (ancora di più in tempo di Covid, con la capienza autolimitata a 200 persone a concerto) e ritrovo tra amici altrettanto. Ma attenzione: amico lo si diventa immediatamente nel momento in cui si decide di partecipare al festival. Cosa che capisci già quando sbarchi dal piccolo aereo che ti porta fino a Kristiansand, a 350 chilometri da Oslo, la città più a sud della Norvegia (e lì ci tengono molto a questo titolo, tanto da aver pure piazzato delle palme sul lungomare): sbarchi, e subito incontri un grumo di persone da cui emerge un ciarliero svizzero che ti coinvolge immediatamente nella capannello e si denuncia subito «I’m a punktaholic, you know…», parlando di artisti e concerti del festival come noi parliamo di Ibra o Lautaro dopo che hanno segnato una doppietta in Champions.

Fin qui, ci può stare. La transumanza verso gli eventi musicali ha sempre il bellissimo corollario di incontrare, nel viaggio, dei propri simili. Vale per il rock, il pop, il metal e quello che volete voi come per il jazz. Ma nel momento in cui vai a raccattare il tuo accredito stampa, al piano di sotto nella hall dell’hotel, capisci già il cambio di marcia. «Questo è Jan, vi conoscete?» ti fa l’addetta all’accoglienza, indicandoti una persona alle tue spalle. Jan è Jan Bang, uno dei co-fondatori del festival, un genio della manipolazione elettronica che ha lavorato col gotha del jazz europeo, con Brian Eno, con David Sylvian, in gioventù anche col meglio della scena elettronica norvegese (Røyksopp, per dire). No, non lo conosciamo di persona Jan, lui ci saluta gioviale e ci fa «Purtroppo non vi posso accompagnare al primo concerto, ma andate a piedi, è una bella passeggiata, e vi ci porta mio fratello, seguite lui». Ti inoltri così al seguito di Arne, il fratello, in mezzo alla parte vecchia di Kristiansand, casette bianche di legno che sembrano fatte col Lego, che ad un certo punto ti fa entrare in una corte interna, dove c’è un pugno di persone sedute su panche di legno. «Eccoci arrivati». Il giornalista tedesco, nel nostro gruppetto, chiede dove sono le birre: gli viene spiegato che no, lì no. Lì proprio no.

Questa prima venue infatti è la sede della Croce Blu locale, una organizzazione specializzata nell’assistere persone con problemi di alcolismo (immettendoci una buona dose di nordico fervore cristiano). Le birre, scordatele. Volontari ci servono un piatto tipico norvegese (Arne ci aveva messo in guardia, ridendo: «State attenti, per me è una sbobba, ma vedete voi. È il cibo che mangiavamo qui prima che scoprissimo di avere il petrolio e di essere in realtà ricchissimi»), poi si si torna nella corte interna con le panche di legno, continui a non vedere gente, e nemmeno capisci dove potrebbe essere il concerto, che in teoria inizia a minuti. Ti indicano una porta secondaria, buia, dove devi passare in mezzo a dei flight case e a degli stracci per pulire il pavimento. Lì capisci la prima grande verità: i norvegesi hanno l’assurdo potere di smaterializzare le file. Duecento persone non sono tante, ma non sono neanche poche: sono riuscite tutte ad arrivare, entrare nella sala attraverso questa improbabile strettoia e sedersi senza farsi vedere, senza creare neanche un minimo di assembramento. La sala ti catapulta in un film scandinavo girato negli anni ‘90 che parla della Norvegia anni ’50: luci calde e intime, pareti di legno, immagini sacre ai muri, lampadari di design vintage al soffitto, riproduzioni di cattivo gusto de L’ultima cena vinciana appese in giro. Kitsch e hygge, insomma.

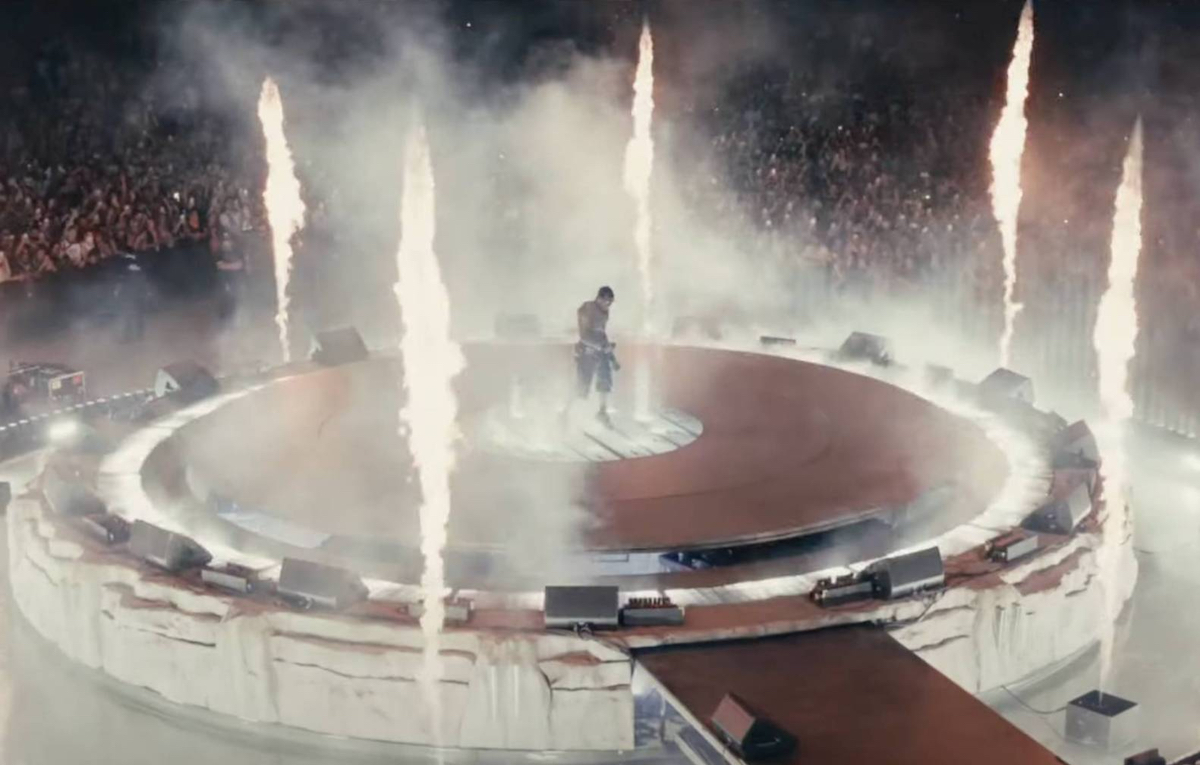

Il concerto inaugurale del Punkt 2021. Foto: Petter Sandell

Sei incantato per quanto è atipico ed assurdo il posto dove sei finito. Ma è nulla rispetto a quando parte la musica: e lì capisci subito perché il Punkt è un culto – e lo è anche per te – praticamente dall’anno della sua nascita, il 2005. Si tratta infatti del festival che più e meglio rappresenta una cartografia musicale che fa incrociare jazz, folk ed elettronica. Tre mondi opposti che convergono con una naturalezza incredibile e una intensità quasi mistica, e che contrassegnano anche quella che è la scuola norvegese del jazz contemporaneo. In principio era stato Jan Garbarek – che coi suoi dischi su ECM ha avuto anche da noi dei picchi di popolarità quasi da Köln Concert di Keith Jarrett, negli anni ’90, vedi Officium con l’Hilliard Ensemble – ma poi la lezione è stata perfezionata e portata su un altro livello nella seconda metà dagli anni ’90, in primis da Nils Petter Molvaer (Khmer e Solid Ether, sempre su ECM) e da Bugge Wesseltoft (New Conception of Jazz e Moving). E con entrambi, Jan Bang è stato un collaboratore della prima ora.

«Tutt’e due arrivavano dalla scena jazz un po’ più tradizionale ma sentivano il bruciante desiderio di andare oltre, di innovarla, e di farlo con l’elettronica. Io all’epoca mi ero già fatto un nome come produttore di quel giro… ed ecco, così abbiamo iniziato a fare cose assieme». E che cose. Sono album di culto assoluto che, a quasi venticinque anni di distanza dalla loro uscita, non hanno perso nemmeno un’oncia di modernità, di capacità di guardare all’iper-futuro. La complessità armonica del jazz che sposa le melodie ancestrali del folk (in primis quello nordico, ma non solo), innervato sul pulsare digitale di venature techno, drum’n’bass e IDM. Hanno generato proprio un approccio nuovo, davvero particolare e radicalmente diverso, e su questo si è innestata l’improvvisazione: quella in primis dei Supersilent, supergruppo in cui militavano tra gli altri Arve Henriksen (anche lui oggi una star del jazz nordico su ECM) e Helge Stån (alias il tenebroso Deathprod, decostruttivista digitale), e con cui Jan Bang ha avuto tantissimo a che fare. Dischi senza titolo, contrassegnati solo da numeri, math rock e noise che si alternano a evaporazioni ambient, spigoli e sublime mescolati in modo geniale ed urticante.

Jan Bang ed Erik Honoré. Foto: Alf Solbakken

Ecco. Ora avete gli ingredienti sonori del Punkt. E sono ingredienti di culto, da anni. Ogni tanto hanno momenti di popolarità nel grande pubblico ed in altre scene, ma in caso non hanno problemi a tornare un fenomeno sotterraneo, carbonaro e sottotraccia; di sicuro, se si è appassionati hardcore di musica di qualità senza distinzioni di genere, è una delle declinazioni più intelligenti ed affascinanti si possano trovare oggi in giro. Nulla di strano sia venuta fuori in Norvegia, che è un po’ come l’Islanda, una terra particolare di musica particolare dove il mainstream occidentale attecchisce poco o nulla e in maniera strana (al contrario della vicina Svezia, da sempre devota al pop più sfacciato). «Sì, mi conoscono un po’ dappertutto, ma è in Norvegia che sono una superstar, i miei lavori più sperimentali vendono una quantità di copie che è senza senso, se guardiamo al numero di abitanti della nazione», amava raccontare Brian Eno, che guarda caso è stato anche mattatore di una edizione del Punkt, nel 2012 («Però, e te lo dico sottovoce, è stata una delle edizioni musicalmente meno interessanti del festival», ci ha detto lo svizzero punktaholico durante una chiacchierata a festival finito, passeggiando tra i boschi che circondano Kristiansand).

Quindi sì, la musicale è speciale e bellissima. Ma non basta: la particolarità del festival fondato da Bang e dal suo amico di lunga data Erik Honoré (anche lui ottimo manipolatore elettronico e sound designer di vaglia) è che ad ogni concerto sono all’opera non solo i musicisti ma, in background, anche dei dj/producer che in tempo reale immagazzinano tutti i suoni prodotti sul palco e subito dopo, a concerto finito, senza soluzione di continuità, offrono in tempo reale al pubblico un remix del live appena terminato. L’effetto è a dir poco onirico: quello che hai sentito fino a un minuto prima ti viene restituito in chiave digitale, destrutturata, ricomposta e il risultato, fidatevi, è assurdo, altamente onirico. Bang ed Honoré si sono specializzati infatti nel live sampling, è questo per lo più il loro ruolo sui palchi quando suonano, campionare quello che viene suonato e ridarlo arricchito e destrutturato, per irrobustire o detournare il suono complessivo della band, e hanno deciso di renderlo il segno emblematico del loro festival – che poi il festival è il dono che hanno voluto fare alla città che li ha cresciuti (anche se Bang è tecnicamente nato in America, ma comunque da genitori scandinavi). Facendo così circolare nella graziosa Kristiansand nomi come il già citato Eno, David Sylvian, Laurie Anderson, Thurston Moore, John Paul Jones, oltre al meglio del jazz europeo.

Benedikte Kløw Askedalen. Foto: Alf Solbakken

Per motivi di Covid, l’edizione 2021 è stata ridotta a soli artisti norvegesi ma appunto, la scena nazionale è così forte e così affezionata a questo approccio così unico che la qualità complessiva non ne ha minimamente risentito. Il primo concerto – quello nella venue assurda e anni ’50 – ha visto protagonista la Jazzland, l’etichetta fondata da Bugge Wesseltoft che è un vessillo della scena, lì per festeggiare il suo venticinquennale; ma con pieno understatement scandinavo, Wesseltoft non solo non si è messo in primo piano, proprio non si è fatto vedere – assemblando invece una band speciale fatta in primis di giovani talenti. E talenti donne. In un genere troppo spesso maschile e quasi basta, la batterista Veslemøy Narvesen (di una bravura e di una eleganza quasi irreali) e la chitarrista-cantante Lilja (con un approccio allo strumento molto da Marc Ribot) hanno lasciato a bocca aperta. Ma altrettanto ha fatto Håkon Kornstad, sassofonista di grandissima qualità che ogni tanto mette giù il sassofono e all’improvviso si mette a cantare, così, dal nulla, e ti sembra di risentire Klaus Nomi (tanto per fare un riferimento al tempo stesso pop e assurdo). Loro e il loro approccio bizzarro e coltissimo al jazz, innestati su una trama legata al folk indiano, tra tabla e violino, con totale assenza dell’elettronica: questi gli elementi in gioco. Elettronica che però ha fatto da mattatrice quando Tortusa, alias John Derek Bishop, ha fatto un live remix del concerto assolutamente stupefacente, di una bellezza e perfezione quasi irreale.

Segnatevi tutti questi nomi. Così come segnatevi quello di Benedikte Kløw Askedalen: giovanissima, assolutamente imbelle nell’aspetto, è un talento assoluto: voce cristallina che ricorda la Joni Mitchell di Hejira e My Brightest Diamand, alla guida di una band improbabile sia nell’aspetto che nella formazione crea un cantautorato meraviglioso, che alterna melodie cristalline a striature noise giocate con un equilibrio e una maturità incredibili. «È una mia allieva, brava vero?» ci fa Jan Bang, e accidenti se ha ragione. A Punkt infatti si fanno pregio anche di scandagliare di continuo i nuovi talenti in giro, intercettandoli fin da subito. Un altro segno di come sia un festival che ragiona proprio in termini di comunità e non solo – e non tanto – di festival per soddisfare l’ego e il portafogli di chi lo fa e di chi ci suona. L’altro nome da segnare, questo volendo già più scontato, è quello di Eivind Aarset, da inserire nell’elenco dei maestri assoluti di questo filone musicale. La sua è una chitarra ultraterrena, con un approccio particolarissimo allo strumento fatto di effetti, di accordi nebbiosi che paiono sconfiggere la forza di gravità e trasportano nell’iperspazio, per poi però sporcare il tutto con sciabolate abrasive. Molvaer e Wesseltoft sono i nomi più mediatici e conosciuti, ma lui a pieno titolo va messo al loro livello, per inventiva, bravura, importanza.

Alessandra Bossa. Foto: Alf Solbakken

Dopo la giornata d’esordio, nelle altre due serate che abbiamo vissuto ci si è trasferiti in una bellissima (e modernissima) sala all’ultimo piano di uno degli hotel cittadini, il Norge, sala circondata da vetrate da cui ammirare lo skyline di Kristiansand da un lato (con la cattedrale a svettare) e la baia e il tramonto dall’altro. Il range musicale nell’arco di 48 ore è andato dalla world music acustica all’altrock gotico e sofferto degli SKRIM, giocato più sull’improvvisazione radicale che sulle strutture predefinite, ma senza mai perdere la bussola (al massimo, spaventando la parte più tradizionalista e 100% jazz del pubblico: una sparuta minoranza). Curiosità: il live remix degli SKRIM è stato affidato ad un duo dove una metà è italiana, quella Alessandra Bossa già nel duo O-Janà (e che comunque è ormai quasi stanziale in Scandinavia da quasi un decennio), unica presenza di casa nostra anche considerando il pubblico – ed escludendo il sottoscritto. Non che non ci si senta a casa, tuttavia, anzi: musicisti e direttori artistici si mischiano al pubblico e conversano amabilmente con tutti, e il già citato fratello di Jan Bang, Arne, nella giornata del sabato, ha invitato giornalisti e delegati vari nella sua cabin, ovvero la casa di villeggiatura nella sua declinazione alla norvegese, in un luogo di bellezza semplicemente incredibile (domini dall’alto tutto l’arcipelago a sud di Kristiansand) e con un’accoglienza di calore quasi partenopeo (tant’è che a un certo punto a tutti è stato chiesto di cucinarsi da soli la propria pizza, dove aver messo a disposizione impasto, matterello, condimenti, forno). Ok, quest’ultima cosa è stata riservata solo a noi imbucati accreditati, tra giornalisti europei e persone che operano ad alto livello nel network del jazz europeo dalla mentalità più aperta e meno tradizionalista, ma comunque pure qui tocchi con mano l’anima e lo spirito del tutto.

Ecco. Anche se si tratta di un indirizzo stilistico – e diremmo attitudinale – che ha ormai più di trent’anni, l’impressione continua è quella di essere stati catapultati per un weekend nel futuro più vero, intrigante e sostenibile della musica, a maggior ragione ora che la pandemia ha portato tutti quanti a farsi delle domande: niente grandi folle, niente star system, niente cazzate, ma una motivazione reale (ed ideale) in tutto quello che si fa, in tutto quello che si offre, in tutto quello che si cerca. Una delle esperienze più belle mai fatte seguendo musica, per quanto ci riguarda. Poi sì, resta il mistero di come in Norvegia davvero non si creino mai file (manco per andare a bere, o andare in bagno), di come da quelle parti la cultura sia visto come un valore serio da supportare in primis dal punto di vista istituzionale (il Punkt non potrebbe sopravvivere senza il supporto della municipalità locale e delle varie associazioni nazionali che vogliono promuovere arte e turismo nel proprio Paese), ma mentre da noi in Italia questi supporti spesso sono virati su situazioni da strapaese o, altra faccia della stessa medaglia, su contesti smaccatamente e sfacciatamente elitari, qui l’esito è completamente, radicalmente diverso.

La venue presso il Norge. Foto: Alf Solbakken

Non a caso: tutte le parti in gioco comprendono infatti l’importanza di un evento come il Punkt. E ne sostengono in modo rispettoso e non invasivo l’esistenza. Dando quindi altre risorse per sopravvivere e prosperare a una scena che è originale, autentica, che ha il coraggio di andare per la sua strada e di aprirsi al mondo ma di farlo restando orgogliosissimo della propria specificità, senza inseguire sirene di mercato e di revenue immediata. La vera forza della cultura si fa qui. E si fa così. Poi certo, c’è anche l’impresa, e ci sono i costi da coprire, ed è ovviamente più facile fare gli splendidi quando si è seduti su un mare di petrolio e ricchezza; ma c’è chi i soldi e le risorse li usa per diventare ancora più ricco e cafone, c’è chi li usa per dare vita ad esperienze che sono gemme assolute, fuori dai percorsi più battuti, e creano un orgoglio di appartenenza – e una felicità dell’animo – assolutamente incredibili. Lunga vita al Punkt: davvero. E sì, dopo solo un’edizione è diventato punktaholic anche il sottoscritto. E ora?