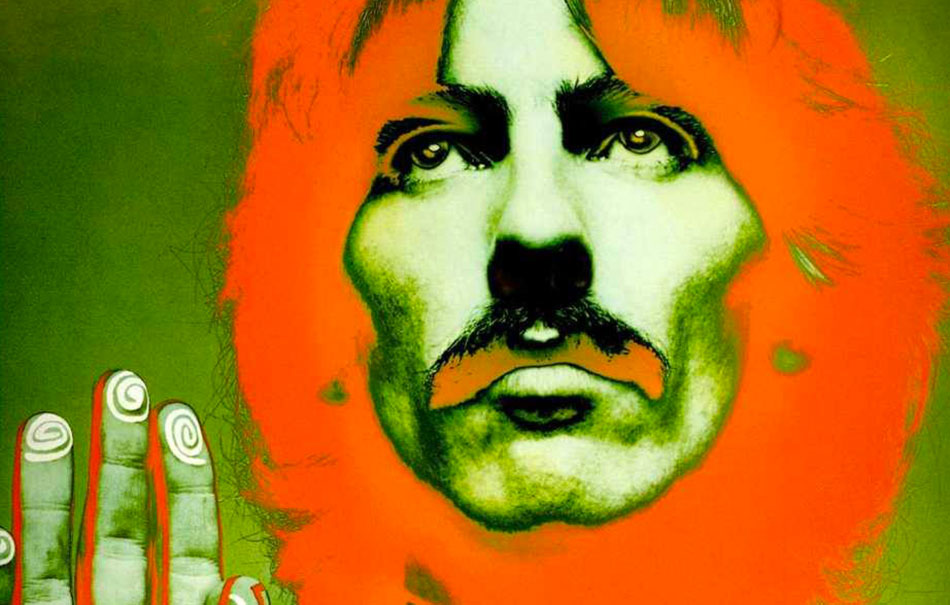

«Suono un po’ la chitarra, scrivo qualche canzone, faccio dei film, ma niente di tutto questo mi rappresenta davvero» disse una volta George Harrison. «Il vero me sta altrove». Harrison è stato molte cose, tra cui un campione di understatement. Ma aveva ragione quando sosteneva che la sua vera personalità fosse elusiva. Era uno degli uomini più famosi al mondo, ma disprezzava la notorietà. Predicava la compassione e i piaceri semplici, eppure viveva in una magione con centoventi stanze e collezionava macchine ultimo modello. La sua facciata consapevole si accompagnava a un gran senso dell’umorismo, che gli permise di produrre alcune delle commedie più belle di tutti i tempi. Le canzoni parlavano sia della gloria di Dio sia delle trivialità del quotidiano.

Seppure molto orgoglioso della band che lo aveva consegnato all’immortalità, era restio a misurare se stesso in base a quel successo. «I Beatles esistono al di là di me» disse una volta. «Non sono davvero Beatle George. Beatle George è come un abito o una camicia che ho indossato una volta per un’occasione speciale; fino alla fine le gente vedrà quella camicia e la scambierà per me». Sono trascorsi quindici anni dalla morte di Harrison, e vogliamo ricordarlo con dieci racconti che illuminano la sua vita, al di là dell’artificio che sono stati i Fab Four con i capelli a scodella.

1. Andò negli Stati Uniti prima di ogni altro Beatle, e suonò con un’altra band

Gli americani ricordano l’arrivo dei Beatles al John F. Kennedy International Airport– rinominato così da poco– il 7 febbraio del 1964 come un terremoto nel mondo del pop, ma solo pochi si resero conto che uno dei Fab era già stato tra di loro. «Ero stato in America prima degli altri, da Beatle esperto che ero» ha ricordato Harrison nel documentario del 1995 The Beatles Anthology. «Andai a New York e St. Louis nel 1963 per darmi un’occhiata attorno, e finii tra le campagne dell’Illinois dove viveva mia sorella all’epoca».

I Beatles esplosero in Inghilterra verso settembre 1963 grazie a una sfilza di hit e a un album d’esordio che scalò le posizioni in classifica, Please Please Me. Storditi dal successo dopo anni vissuti nell’anonimato, decisero che era arrivato il momento per del sano rock & roll. John Lennon portò sua moglie Cynthia a Parigi, mentre Paul optò per le coste soleggiate della Grecia. Ringo Starr doveva unirsi a Harrison per la traversata oltreoceano, ma alla fine decise di partire con McCartney. Fu così che il 16 settembre, Harrison divenne il primo Beatle a mettere piede in America, accompagnato da suo fratello Peter.

La coppia rimase a casa della sorella maggiore Louise “Lou” Caldwell, che viveva al 112 di McCann Street a Benton, in Illinois, posto in cui era emigrata da poco con il marito Gordon, ingegnere presso una miniera di carbone nei paraggi. Il paesino tranquillo fu una manna per Harrison, inorridito dagli assilli della Beatlemania che impazzava in Inghilterra. Negli Stati Uniti poteva andare e venire come gli pareva, in completo anonimato. I fratelli trascorsero diverse serate felici in campeggio alla Shawnee National Forest. Mangiarono persino in un piccolo posto che serviva hamburger, dove un Harrison affascinato boccheggiò alla vista di una cameriera sui roller.

Louise presentò Harrison al suo amico Gabe McCarty, che lavorava in lavanderia ma la sera suonava in una band chiamata Four Vests. I due musicisti si presero subito, e McCarty divenne la guida di Harrison per gran parte del suo soggiorno a Benton. Visitarono l’unico negozio di dischi del posto, dove Harrison si lanciò negli acquisti con entusiasmo. «Comprai il primo disco di Booker T and the M.G., Green Onions, alcune cose di Bobby Bland e tante altre» ha detto in Anthology. Comprò anche un disco chiamato Got my mind set on you di James Ray, di cui avrebbe fatto una cover venticinque anni più tardi.

Quando Harrison chiese al commesso se c’erano dei dischi dei Beatles, il ragazzo lo fissò con uno sguardo vacuo, così fu costretto a portare la sua copia alla stazione radio WFRX-AM a West Frankfort, dopo aver fatto autostop insieme a Caldwell per passare l’ultimo singolo dei Beatles, She Loves You. La DJ Marcia Schafer, solo diciassettenne all’epoca, lo mise su con solerzia. «Louise venne alla radio diverse volte durante l’estate chiedendoci di passare la musica dei Beatles, che fino ad allora era disponibile solo in Inghilterra» ha detto Schafer all’Illinois Times nel 2013.

Ma a colpirla non fu tanto la musica quanto la mise di Harrison – jeans, camicia bianca, sandali. «Aveva un aspetto insolito. Si vestiva in maniera diversa dai ragazzi qui. Parlava in maniera morbida e gentile». Più tardi fece la prima intervista americana a Harrison, destinata al giornalino del suo liceo. Quando gli venne chiesto quali fossero le sue cose preferite, il Beatle ventenne replicò: «Le bionde minute…, guidare, dormire…, Eartha Kitt, uova e patate fritte, e i film di Alfred Hitchcock».

La musica fu un tema dominante nel viaggio di Harrison. Alla ricerca di una nuova chitarra fatta in America, guidò per quaranta miglia insieme a McCarty e all’altro membro dei Four Vests Vernon Mandrell, diretto verso il Music Store di Fenton, dove l’inglese mise quattrocento dollari sul tavolo per portarsi a casa una solida Rickenbacker 425. Harrison non andava matto per la sua rifinitura rossa, così la dipinse di nero per abbinarla alla chitarra di Lennon. Quella chitarra ruotò sul palco prima di essere rimpiazzata dalla più celebre Rickenbacker 360 a dodici corde l’anno successivo.

In possesso di una nuova chitarra, aveva bisogno di un posto in cui suonarla. Fu così che McCarty e Mandrell lo invitarono a prendere parte al loro imminente concerto alla VFW Hall di Eldorado, in Illinois. Quel sabato, il 28 settembre, i Four Vests diedero il loro benvenuto all’”Elvis inglese”. Anche se Harrison aveva fatto una jam al Boccie Ball Club di Benton e dentro al Music Store di Fenton, quella fu la prima vera performance di un Beatle negli Stati Uniti. Aveva dato alla band i dischi dei Beatles, ma alla fine decisero di fare i classici: Roll Over Beethoven e Johnny B. Goode di Chuck Berry, Matchbox di Carl Perkins e Your Cheatin Heart di Hank Williams.

La folla era elettrizzata, batteva i piedi, applaudiva e mostrava tutti i sintomi precoci della Beatlemania. Dopo il set da quaranta minuti, un tizio amichevole si avvicinò a Harrison per incoraggiarlo: «Con i freni giusti, potresti fare davvero grandi cose» gli disse. L’esperienza fu così piacevole che Harrison si ripromise di tornare al VFW con la sua band l’anno dopo. Non sarebbe andata proprio così.

Il giorno successivo, Harrison e i suoi nuovi amici lasciarono Benton per visitare St. Louis e New York City. Da bravi turisti, scattarono tantissime foto, che da allora hanno assunto una patina quasi surreale. Nelle foto, Harrison mostra la famosa zazzera a scodella, un vestito fatto su misura e una cravatta lavorata ai ferri che lo avrebbero reso famoso, eppure sembra un alieno in mezzo agli altri. Quando si sporge sulla piattaforma panoramica dell’Empire State Building, si trova a Liberty Island o sulla terrazza di un palazzone di Midtown, viene completamente ignorato. Al ritorno in città solo pochi mesi dopo, assistette alla nascita di caos senza precedenti che sarebbe continuato per tutta la sua vita.

2. Fu il primo Beatle a pubblicare un album da solista, con un po’ di aiuto da parte di Ringo Starr, Eric Clapton e uno dei Monkees

Il newyorkese Joe Massot aveva girato alcuni documentari per Fidel Castro prima che la crisi dei missili lo costringesse a riparare a Londra, dove finì nei circoli in cui gravitavano Roman Polanski e lo sceneggiatore Gerard Branch. Fu Branch a concepire Wonderwall, la storia di un anziano che diventa ossessivo nello spiare una giovane modella vicina di casa attraverso un buco nel muro. Massot decise di dirigere il film nel 1967, facendone l’equivalente cinematico di un trip psichedelico.

Assoldò un collettivo di design olandese chiamato Fool per curare il set. I designer avevano trascorso l’anno precedente a dipingere le pareti di casa di Harrison, la Rolls-Royce di Lennon e la prima e unica avventura dei Beatles nel commercio al dettaglio, la Apple Boutique. L’inaugurazione del negozio diede a Massot la possibilità di avvicinarsi a Harrison per chiedergli di fare la colonna sonora del film. I Bee Gees, contattati all’inizio, avevano rifiutato, mentre era Harrison si mostrò più recettivo.

«Gli dissi “Non faccio colonne sonore”» ha ricordato Harrison in The Beatles Anthology. «E lui rispose “Be’, accetterò tutto quello che mi proponi”. Pensai “Gli darò un’antologia di musica indiana e chissà, magari alcuni hippie inizieranno ad ascoltarla”». Gli investitori del film, smaniosi di avere un nel progetto, gli diedero carta bianca. Libero dai confini rigidi imposti dal duo Lennon-McCartney, Harrison diede libero sfogo alla sua immaginazione.

Vide una bozza del film per calcolare le sequenze che avevano bisogno di musica. «Usai un cronometro normale e lo usai per sincronizzare la musica con l’orologio mentre guardavo sul film» ha scritto sulle note alla colonna sonora nel 1992. «Prendevo nota dei tempi sul mio blocco di appunti, poi andavo nello studio di registrazione, scrivevo un pezzo e lo incidevo». Per le parti più ambiziose, Harrison canticchiava i pezzi a John Barham, un arrangiatore che come lui aveva studiato con il virtuoso del sitar Ravi Shankar. I due condividevano l’amore per la musica sia occidentale sia indiana, una passione che avrebbe creato un legame potente; in futuro avrebbero collaborato per All Things Must Pass e Living in The Material World di Harrison.

I primi accenni di colonna sonora vennero scritti nel novembre del 1967 agli EMI Studiosa a Londra in Abbey Road. Per avere un po’ di aiuto, Harrison chiamò dei vecchi amici: Ringo Starr alla chitarra, Eric Clapton come primo chitarrista, e Peter Tork dei Monkeys al banjo. Fecero una comparsa anche i Remo Four, vecchi compagni di scuola di Harrison e frequentatori della scena club di Merseyside.

Le sessioni continuarono in diversi studi di Londra fino al 9 gennaio, quando Harrison si sistemò agli HMV Studios a Bombay (ora Mumbai) per registrare la maggior parte delle composizioni indiane. Per cinque giorni venne messo a dura prova da macchinari a due piste e un pessimo soundproofing. Il rumore del traffico fece irruzione in diverse canzoni, soprattutto In the park.

Nonostante gli impedimenti tecnici, quelle registrazioni sono tra i pezzi più ricchi del disco. Immerso in suoni esotici, Harrison usò di strumenti relativamente inusuali come lo shenai (uno strumento fatto di giunco simile all’oboe, di solito usato nelle cerimonie religiose) il sarod paragonabile al liuto e un dulcimer a cento corde chiamato santoor. Per riprodurre la sua visione musicale, venne aiutato da Shambu Das, un altro protetto di Shankar. Prima del suo ritorno a Londra, trovò il tempo anche per incidere una versione preliminare di The Inner Light, pubblicata dopo come B side di Lady Madonna dei Beatles.

Le registrazioni continuarono in Inghilterra fino a metà febbraio, quando era previsto che Harrison tornasse in India per studiare meditazione trascendentale con il Maharishi Mahesh Yogi insieme agli altri Beatles. A quel punto aveva speso quindicimila sterline per un progetto il cui budget stanziato era di seicento. Harrison pagò la differenza con i suoi fondi.

Era un piccolo prezzo da pagare per la propria autonomia. Wonderwall Music fu il primo album solista di uno dei Beatles, e anche il primo LP a essere pubblicato dalla nuova etichetta della band, la Apple Records. Pubblicato il primo novembre del 1968, anticipò il White Album nei negozi di qualche settimana. Il disco finì nella Top 50 di Billboard negli Stati Uniti, ma il film non andò altrettanto bene. Il Times bollò Wonderwall come un «cumolo di vecchie sciocchezze» e diversi critici si dichiararono d’accordo.

Più tardi Harrison avrebbe sviluppato un parere negativo sul disco, liquidandolo come «roba piena di orribili Mellotron e sirene della polizia». Poiché Wonderwall Music aveva il dubbio merito di essere la prima uscita parallela ai Beatles, quell’opinione fece sì che venisse cancellato dal catalogo della Apple (anche se solo per poco). Alcuni invece lodarono quella sequela di canzoni come misto innovativo di musica internazionale e occidentale. Stando allo scrittore Spencer Quincy Jones aveva detto che l’album era la colonna sonora migliore che avesse mai sentito.

«È un disco così profondo, psichedelico» ha raccontato il figlio di Harrison, Dhani, a Rolling Stone nel 2014. «Ricordo di essere entrato in possesso di un cd nei primi anni Novanta e di aver pensato, “Che diavolo di roba è?”. Resti seduto lì, quasi in meditazione e a sbavarti sul grembo, poi arriva uno shenai che praticamente ti mozza la testa… è un disco fuori di senno».

3. Invitò gli Hells Angels a soggiornare negli uffici dei Beatles a Londra

Il 4 dicembre del 1968, lo staff dei Beatles alla Apple Records nella prestigiosa Savile Row ricevette una nota bizzarra:

«Gli Hells Angels saranno a Londra la prossima settimana, prima di andare in Cecoslovacchia per raddrizzare la situazione [un riferimento ai recenti tumulti politici]. Saranno dodici in totale, con giacche di pelle nera e motociclette. Sicuramente busseranno alla Apple, e ho saputo che molti di loro cercheranno di sfruttarne tutte le risorse a disposizione. Hanno un aspetto minaccioso ma sono molto corretti e fanno buone azioni, quindi non temeteli o comprimeteli. Cercate di aiutarli senza venire meno al vostro lavoro per la Apple e senza lasciare che si impossessino di Savile Row». Firmato, George Harrison.

Per Richard DiLello, il vero hippie della Apple Records, l’inaspettato valeva quanto tutto il resto. «Non passava un giorno senza che ci fosse una crisi allucinatoria oppure un trionfo con cui avere a che fare» ha detto a Mojo nel 2004.

Harrison aveva incontrato i rappresentanti del famigerata gang di motociclisti durante una gita a San Francisco quell’autunno. «George aveva detto, “Se venite in Inghilterra venire pure a cercarci”, o qualcosa del genere» ha dichiarato il confidente dei Beatles e futuro presidente della Apple Records Neil Aspinall in Anthology. «Un paio di mesi più tardi c’erano delle motociclette su Savile Row, e tizi che dicevano “George ci ha detto che sarebbe stato ok”. Si piazzarono alla Apple terrorizzando chiunque». («C’era proprio amore nell’aria, come no», ha commentato Starr con sarcasmo).

Stando ad Harrison, lo staff alla Apple non si rese conto che gli ospiti stavano per arrivare finché questi non furono praticamente sulla soglia. «Una mattina Derek [Taylor, l’ufficio stampa] ricevette una telefonata dalla dogana che chiedeva conferma su 17 Harley Davidson, volevano sapere se avremmo pagato noi per il trasporto delle merci». Non volendo che nessuno dello staff «comprimesse» gli Angels, Harrison inviò quella nota. «Era uno scherzo, si comportarono male» ha detto dopo.

Fortunatamente per gli inglesi, gran parte degli Angels furono impossibilitati dall’ottenere un visto a causa di diatribe legali pendenti o periodi di detenzione in prigione. Solo due riuscirono a uscire de Heathrow: Frisco Pete e il suo amico con i tatuaggi a svastica, Billy Tumbleweed. Nel suo memoir The Love you make, l’executive della Apple Records Peter Brown scrive che il loro arrivo «congelò qualsiasi attività alla Apple. Gli impiegati si affollarono nei corridoi e negli angoli cercando di non fissare troppo mentre quel contingente avanzava sulle scale coperte di moquette verde, superando i fragili dischi d’oro sui muri, fin dentro all’ufficio stampa, dove ero in attesa con Derek Taylor. Dopo una pausa leggermente carica di orrore, tesi la mano a Frisco Pete e dissi nella maniera più affabile possibile “È un piacere fare la vostra conoscenza!”, e uscii subito dalla stanza».

Ma non si trattò solo degli Hells Angels. «Vennero anche tanti altri» spiega Taylor in Anthology. «Una famiglia senzatetto dalla California si trasferì alla Apple e visse davvero in uno degli uffici–madre, padre e diversi bambini, con gli Hells Angels da San Francisco che facevano da intermediari… entravo alla Apple e li trovavo seduti alle prese con le loro faccende corporali, scoregge, grattate e modi spiacevoli in generale». Al riparo da orecchie indiscrete, lo staff si riferiva a loro come alla «California Pleasure Crew».

La Pleasure Crew era arrivata appena in tempo per il banchetto natalizio della Apple previsto per il 23 dicembre. La compagnia aveva promesso di stupire gli ospiti con un mago, un albero di Natale e un bottino di cibo, alcol e droghe, incluso un tacchino di quasi trenta chili che doveva essere tra i più grossi in Gran Bretagna. I preparativi iniziarono alle nove del mattino; alle due e mezza c’era già un party per i bambini in pieno svolgimento. I bambini divorarono gelato e torta, vennero allietati della magia di Ernesto Castro ed April e gratificati dai regali dispensati da Babbo e Mamma Natale, incarnati da John Lennon e Yoko Ono con gli appositi costumi. Stando al memoir di DiLello The longest cocktail party, l’«ho, ho, ho» impassibile di Lennon fu l’apice della serata.

La festa era in pieno corso quando Frisco Pete decise di annunciare che aveva fame in maniera eloquente, lamentandosi degli antipasti. «Che cazzo sta succedendo qui? Vogliamo mangiare! Che significa che dobbiamo aspettare fino alle sette? Ci sono trenta chili di tacchino in cucina, e li voglio ora».

La situazione si compromise quando Pete iniziò a usare i pugni, racconta DiLello. «John Lennon, a quel tempo un vegetariano schifiltoso, si mise a fissare la figura minacciosa di Frisco Pete con aria sbalordita. Non sapeva nulla dell’apparizione del più grande tacchino della Gran Bretagna». Alla fine, a Brown venne dato l’ingrato compito di spiegare a Frisco Pete che si trattava di aspettare ancora un altro po’.

Quando il volatile fece finalmente la sua comparsa, si scatenò l’inferno. «Un tacchino enorme venne trasportato su un vassoio sostenuto da quattro persone» ricorda Aspinall. «C’erano circa dieci metri dalla porta al tavolo su cui doveva essere poggiato, ma non ci arrivò mai. Gli Hells Angels fecero “Woof!” e fecero sparire tutto: ali, cosce, petto, tutto. Quando arrivò sul tavolo non c’era più nulla. Fecero il tacchino a pezzi, mettendo sotto i bambini per arraffare la carne. Non ho mai visto niente del genere».

Alla fine, Harrison non prese neanche parte alla festa. «Non ci andai perché sapevo che ci sarebbero stati dei problemi». Dopo l’incidente di Natale, lo staff decise di averne avuto abbastanza. Ma sbarazzarsi degli Hells Angels si sarebbe rivelato complicato. «Chiedemmo loro di andare via dalla Apple» racconta Aspinall. «Glielo chiesi, ma lo tradussero la richiesta in linguaggio hippie: “Be’, non ci avete invitati voi, quindi non potete chiederci di andarcene…”. Per farla breve, George aveva detto loro di venire, e George doveva dire loro di andarsene».

Così fu Harrison a sostenere il confronto. Traendo beneficio dal clima rilassato dell’epoca, lo fece prendendola alla larga. «Quindi portate via tutta la vostra roba stasera?”» chiese al gruppo. La domanda retorica venne accolta da un silenzio lungo, confuso e imbarazzante. Alla fine uno degli Hells Angels parlò: «Senti, amico, voglio solo sapere una cosa: ti piacciamo o no?».

La risposta di Harrison fu: «Yin e yang, testa e coda, sì e no». Stando a DiLello, la risposta «mandò tutti fuori di testa». Fu Aspinall a chiarire l’enigma. «Significa fuori dalle scatole! E loro risposero “Be’, se la metti così George, certo” e se ne andarono».

4. Scrisse “Wah Wah” il giorno in cui andò via dai Beatles

Il novembre del 1968 si era rivelato piacevole e ricco di ispirazione per Harrison. Trascorse il Giorno del Ringraziamento con Bob Dylan a Bearsville, nello Stato di New York, a scrivere la delicata ballata I’d have you anytime e fece una jam con The Band, di stanza nella famigerata casa Big Pink lì attorno. Quando fece ritorno in Inghilterra a dicembre, si sentiva rivitalizzato e pronto a tornare a lavorare con i Beatles. «Ricordo che ero abbastanza ottimista. Pensavo: “Ok, è l’anno nuovo e abbiamo un nuovo approccio alla registrazione”».

Il nuovo approccio consisteva nel filmare e registrare le prove per una versione live del nuovo materiale, destinato a diventare uno speciale televisivo e un disco chiamato temporaneamente Get Back. Nonostante la cornice multi-mediatica, la musica era volutamente disadorna; era un rock diretto non lontano dalla formula collaborativa della The Band.

Quello era ciò che sarebbe dovuto succedere in teoria. Lo spirito collaborativo fu notoriamente assente dalle sessioni iniziate il 2 gennaio del 1969 ai film studios di Twickenham, e Harrison diede la colpa a McCartney. «A quel punto, Paul non riusciva a vedere niente oltre se stesso» ha detto Harrison a Guitar World nel 2001. «Andava a ruota libera, ma tutto ciò che gli stava attorno serviva solo per fargli da contorno. Non si rendeva conto di calpestare gli ego o i sentimenti delle persone» (Harrison chiarì in fretta che McCartney si era scusato «da tempo» per tutte le malefatte e incomprensioni del passato).

Futuri singoli come Let it down, Isn’t it a pity e persino Something vennero a malapena presi in considerazione per favorire le nuove canzoni scritte da Lennon e McCartney. La stessa cosa accadde la settimana dopo, quando Harrison porto Hear me Lord che aveva scritto nel weekend. Il montaggio riprende il famoso duo di cantautori intento a confabulare in fondo alla stanza mentre Harrison cerca di fare una demo della sua ultima composizione. Dopo quella volta, Harrison non suonò più durante una sessione dei Beatles.

Nessuno si stupì quando il giorno dopo Harrison rispose male a McCartney che lo stava tiranneggiando su un assolo di chitarra. «Suonerò tutto quello che vuoi, oppure non suonerò affatto» disse Harrison a denti stretti. «Qualsiasi cosa ti possa fare piacere, la farò». Starr, che aveva lasciato brevemente la band due mesi prima in parte a causa del «dominio» esercitato da McCartney, provava empatia. «Paul voleva far capire l’assolo a George che invece stava dicendo “Senti, sono il chitarrista, suonerò l’assolo”» ha spiegato Starr in The Beatles Anthology. «E lo faceva sempre, suonava sempre assoli perfetti»,.

Due giorni dopo, l’8 gennaio, Harrison fece ascoltare la canzone I me mine solo per riscontrare l’indifferenza e persino un commento maligno di Lennon. Per vendicarsi, Harrison espresse la sua irritazione per la costante presenza della sua partner Yoko Ono. «Dylan e altre persone hanno detto che ha una brutta fama a New York» disse Harrison stando a Lennon. Con i nervi scossi da una seria dipendenza dell’eroina, per Harrison Lennon divenne ancora più malmostoso, ritirato in se stesso e snervante.

Le tensioni emersero definitivamente durante una pausa pranzo il dieci gennaio. Anche se si sa poco sull’argomento specifico, non è difficile immaginarlo. Dopo essere arrivato ai ferri corti con Lennon, Harrison disse agli altri che ne aveva abbastanza. «Non ne potevo più di quel clima negativo» ha raccontato a Musician nel 1987. «Non mi importava che si trattasse dei Beatles, volevo solo andarmene». Dopo aver sottolineato con sarcasmo che la band avrebbe potuto cercare un altro chitarrista tramite un annuncio sulla rivista NME, se ne andò con uno sconfortante «Ci si vede ai concerti».

Tornò in macchina verso il suo bungalow nel Surray, prese la chitarra e lasciò che la rabbia fluisse con la musica. Entro la fine del pomeriggio aveva composto la furiosa Wah, Wha. Chiamata in parte così per gli effetti della pedaliera, Harrison ammise nella biografia del 1980, I, me, mine che il vero messaggio della canzone era «Mi stai facendo venire un maledetto mal di testa». Non si trattava solo di un addio rancoroso a Lennon e McCartney, ma anche di una dichiarazione di indipendenza musicale per chiunque lo aveva sottovalutato.

Negli studi, intanto, Lennon fece del suo meglio per fingere che il problema non fosse grave. «Credo che se George non rientrerà entro lunedì o martedì, chiederemo a Eric Clapton di suonare» disse al regista di Get Back Michael Lindsay-Hogg. «Dobbiamo andare avanti come se non fosse successo nulla». Alla fine prevalsero le menti più lucide e la band inaugurò una serie di trattative. Harrison venne convinto a tornare, ma solo se la produzione di Get Back veniva ridotta in maniera drastica.

Tornò in studio, ma non tornò mai davvero nella band. Dopo la separazione definitiva dei Beatles nell’aprile del 1970, Wah Wah divenne la prima canzone incisa per il suo nuovo disco, All Things Must Pass.

5. Fece uno scherzo a Phil Collins, che era stato escluso dai crediti di ‘All Things Must Pass’

Il legame di Collins con i Beatles risale al 1964, quando venne assunto come una comparsa nel loro primo film, A Hard Day’s Night. Solo tredicenne all’epoca, trascorse la giornata insieme a centinaia di altri adolescenti istruiti su come urlare a mozzafiato durante il climax del concerto televisivo. Sfortunatamente, il suo purismo musicale lo penalizzò. «I produttori volevano ragazzini urlanti, ma io rimasi immobile, e forse fu per questo che mi fecero fuori dal film» ha detto Collins a Rolling Stone nel 2016. «Ricordo di aver pensato “Volete smetterla di urlare? Ascoltiamo la musica!”»

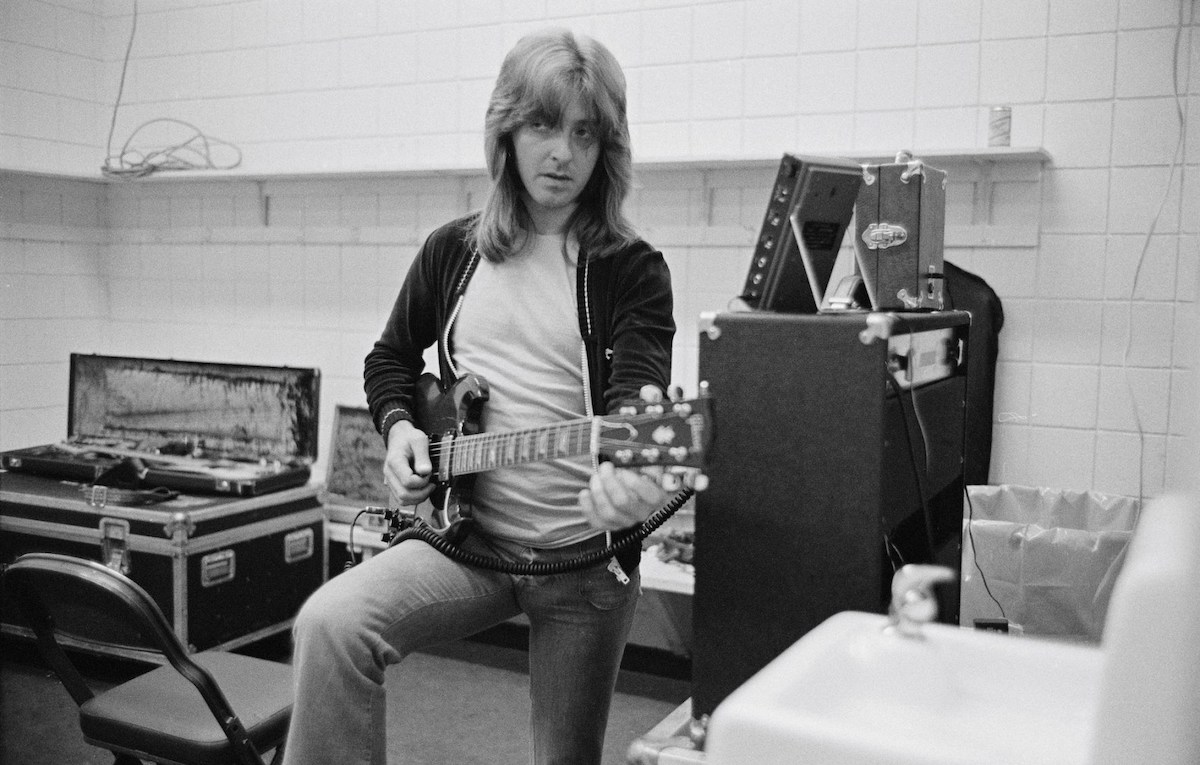

La sua seconda esperienza con uno dei Fab Four fu egualmente deludente. Nel 1970 venne ingaggiato per suonare le conga in una sessione di The Art of Dying che doveva far parte di All Things Must Pass. «Una sera uno dei manager mi chiamò e mi disse “Vuoi andare ad Abbey Road?”» ricorda Collins. «Io risposi, “Sono un po’ occupato, mi sono appena fatto un bagno”. Lui disse “Be’, si tratta di George Harrison” e io risposti “Prendo un taxi”. Entrai e c’erano Ringo Starr, Billy Preston, Phil Spector, Klaus Voorman, Badfinger, Pete Drake [il chitarrista], Mal Evans [il road manager dei Beatles] e George. Spector fu brusco: aveva un atteggiamento del tipo “Chi si crede di essere questo ragazzo, pensa davvero di poter suonare con i Beatles?”»

Determinato a provare il suo talento, il diciannovenne attaccò la canzone con forza brutale durante le prime prove e si fece venire presto delle escoriazioni. Quando iniziarono a registrare, aveva le mani scorticate e poteva suonare a malapena. «Dopo venti minuti, avevo già le vesciche. Facemmo una pausa, poi lo chauffeur di Ringo venne da me e mi disse “Hai finito”». Le conga, ammesso che vennero inserite del tutto, non si sentono nel mix finale. «Quando uscì All Things Must Pass, andai a controllare i crediti ma il mio nome non c’era».

Lo stesso Harrison rimase inconsapevole della partecipazione di Collins fino al 2001, quando lavorò a una versione rimasterizzata del disco per celebrarne i trent’anni. Lui e Collins avevano stretto rapporti d’amicizia negli anni successivi alla registrazione, quindi Harrison decise di divertirsi un po’ alle spese della stella dei Genesis. Come forma di scuse per non averlo citato nei crediti all’inizio, mandò a Collins una versione della canzone stando alla quale si sentivano le sue percussioni perdute.

«Ricevetti un nastro della canzone da George; avevo suonato le conga in maniera troppo forte» ha detto Collins a EW. «Ho pensato “Cristo, suona da schifo”. Infatti era uno scherzo di Harrison. Aveva registrato Ray Cooper [il percussionista] mentre suonava. Gli disse “Suona male, voglio registrarlo e mandarlo a Phil”. Non riuscivo a credere che un Beatle avesse perso tutto quel tempo per farmi uno scherzo».

6. Una volta scrisse una canzone su un pirata – e suonò in tv vestito completamente da pirata

Una volta Harrison disse che la serie comica inglese Monty Python’s Flying Circus fosse «l’unica cosa sana di testa in televisione». Qualcosa di quell’umorismo anarchico – un’estensione della serie Goon Show di Spike Milligan che risaliva alla sua giovinezza, ma che veniva portata alle sue estreme conseguenze logiche – era molto caro ad Harrison. «George rimase sempre convinto che lo spirito dei Beatles fosse stato assorbito dai Python» ha detto al Telegraph il regista e membro dei Python Terry Gilliam nel 2009. «L’anno in cui si sciolsero fu quello in cui ci formammo noi, il 1969. George fu il nostro patrono».

Come è risaputo, Harrison mise un’ipoteca sulla sua magione di Friar Park da centoventi stanze per finanziare il film Life of Brian del 1979 dopo che la EMI si tirò indietro per la materia potenzialmente blasfema, due giorni prima di iniziare le riprese. Alla fine, il costo totale del film fu di tre milioni di sterline. «Mise quei soldi perché voleva vedere il film» ha ricordato Eric Idle dei Python. «Il biglietto del cinema più caro della storia».

Quell’esperienza fece nascere la Handmade Films, una compagnia di produzione attraverso la quale Harrison finanziò alcuni progetti post-Python (tra i più famosi vanno annoverati Time bandits, A private function e Nuns on the run). Ma oltre a trafficare dietro le quinte, a volte Harrison si metteva anche davanti alla macchina da presa.

Nello speciale natalizio del 1975 della serie Rutland Weekend Television di Idle, Harrison fece un cameo nei panni di se stesso, o a dire meglio nei panni del “Pirata Bob”, un malandrino molto convincente, dotato anche di gamba di legno. «Non sono qui per cantare, sono qui per recitare!» ringhia nella trasmissione. Harrison/Pirata Bob torna a intermittenza per tutto lo show, interrompendo gli sketch alla ricerca della grande occasione per mostrare il suo talento attoriale, solo per essere liquidato da Idle, che vuole vederlo nei panni di se stesso.

Alla fine dello spettacolo, sale sul palco attorniato da una band. Dopo la intro alla sua hit My Sweet Lord, all’epoca al centro di una controversa battaglia contro il plagio, all’improvviso intona un canto marinaresco chiamato The Pirate song scritto da lui e da Idle. Ballerini a sfondo nautico si affollano sul palco, seguono scherzi vari e partono i titoli di coda.

7. Fu il primo Beatle a incontrare un Presidente degli Stati Uniti

In teoria, il tour di Dark Horse nel 1974 in teoria doveva dare ad Harrison la possibilità di suonare le canzoni del suo ultimo disco e diffondere il credo della musica indiana che amava tanto. Ma poiché si trattava del primo tour in Nord America da parte di un Beatle dal 1966 in poi, le date vennero offuscate dalla nostalgia relativamente recente per i Fab Four. Il rifiuto di Harrison di piegarsi al suo passato – il cantautore sostenne che «[i Beatles] non erano stati tutto questo granché» in una conferenza prima del tour – o di far parte di una qualsiasi band in cui ci fosse McCartney, sembrò un’eresia a molti. Qualsiasi rimasuglio di benevolenza scomparve dopo le prime date, quando i critici criticarono duramente i suoi vocalizzi dilaniati dalla laringite e la presenza dell’orchestra di Ravi Shankar sul palco durante gran parte del concerto. Gli affronti subiti durante il tour rinominato «Dark Hoarse» [ndt: hoarse vuol dire rauco, è un gioco di parole con il titolo originale del disco] fece sì che non andasse più in tour fino al 1991.

Ma al ventiduenne Jack Ford il concerto piacque. Il figlio del presidente da poco inaugurato assistette al concerto il 16 novembre a Salt Lake City e usò la sua influenza per andare nel backstage e incontrare i musicisti. Ford invitò Harrison e la band a passare dalla Casa Bianca se ne avessero avuto occasione.

Il 13 dicembre, il giovane Ford accolse Harrison, suo padre Harry Harrison e i compagni del tour Ravi Shankar, Billy Preston e il sassofonista Tom Scott fuori dalla Casa Bianca prima di scortarli nel solarium, per un pranzo a base di manzo e verdure mentre Dark Horse suonava in sottofondo. Dopo un a visita veloce all’Executive Mansion guidata dalla sorella di Jack, Susan Ford, rimasero nella Cabinet Room per incontrare il Presidente stesso. «Entrammo nella sala conferenze del Presidente con il tavolo ovale e la poltrona e i cartelli identificativi del Segretario della difesa, Segretario di questo e quello; ci sedemmo su quelle sedie facendo i buffoni» ricorda Scott. Il gruppo riuscì persino a trovare il pianoforte e a fare una piccola jam nell’attesa.

Presto vennero scortati nella Stanza Ovale per un incontro non così formale con il presidente Ford. «George era bravissimo a rompere il ghiaccio» ha raccontato Scott a Rolling Stone all’epoca. Consapevole dell’occasione imperdibile per promuovere una delle cause a cui teneva di più, Ford appuntò una spilletta WIN (Whip Inflation Now) su Harrison, che in cambio gli diede una spilletta con la scritta “Om”. «Ford ci portò in una piccola sala accanto dove con conservava tutto il materiale per la campagna WIN: poster, orologi, maglioni, magliette» disse Scott. «Sembrava di stare in una stanza alla Dark Horse Records [l’etichetta di Harrison], piena di magliette, borse e asciugamani».

Ford ed Harrison parlarono per circa venticinque minuti, ed è noto che toccarono l’argomento drammatico della deportazione di John Lennon, orchestrata in gran parte dal predecessore di Ford, Richard Nixon. Il fotografo della Casa Bianca David Kennerly si impegnò a ritrarre il momento storico.

Harrison ammise che Ford «non aveva tanta familiarità con la mia musica», ma trovò nel presidente un ospite congeniale. «Sembrava a suo agio. Era molto più affabile di quanto ci si sarebbe aspettato. Uno può solo immaginare tutto quello con cui deve avere a che fare».

8. Era affascinato dalla Formula Uno e possedeva una macchina da un milione di dollari

La passione di Harrison per i veicoli veloci divorava quasi quella per la musica. «Avevo dodici anni quando vidi il primo British Grand Prix di Liverpool, ad Aintree», diceva. «Ho seguito la Formula Uno fino a quando non abbiamo iniziato a essere dei musicisti professionisti. Ma anche negli anni Sessanta, nonostante fossimo impegnatissimi, riuscii a vedere delle corse, soprattutto a Montecarlo».

Quando i ricavi dei Beatles iniziarono a diventare consistenti, acquistò diverse macchine potenti, compresa una Jaguar XKE, una Ferrari 365 GTC e una Aston Martin DB4. Il 28 febbraio del 1972 gli venne confiscata la patente per la seconda volta nel giro di dodici mesi dopo essersi scontrato con la sua Mercedes contro un lampione a novanta miglia all’ora, facendo sbattere la moglie Patti Boyd contro il cruscotto; la donna avrebbe trascorso le settimane successive a riprendersi dalla concussione.

L’incidente non servì ad allontanare Harrison dalla guida veloce. Verso la fine degli anni Settanta era diventato amico di Jackie Stewart, tre volte campione mondiale di Formula Uno e ormai ritiratosi. «Fu davvero grazie a lui che entrai nei box, e là dietro è tutto molto più interessante» raccontava Harrison. «Jackie era un campione mondiale assoluto, e ha vissuto per raccontarlo».

Anche se la Formula Uno poteva sembrare una scelta inusuale per un uomo che spesso liquidava la dimensione terrena dell’esistenza, Stewart sostiene che la Formula Uno poteva generare uno stadio meditativo ai confini dello spirituale. «Quando guidi una macchina da corsa fino al limite delle sue capacità, si tratta di un’esperienza e di un’emozione uniche» ha detto nel documentario Living in the material world di Martin Scorsese del 2011. «Quando succede, i tuoi sensi sono al massimo. Penso che fosse questo ad attirare George verso le corse. Ne parlavamo spesso: dei sensi acuti, della sensazione che si prova, del tatto e dei piedi… se ascolti davvero un chitarrista fuoriclasse, o un qualsiasi musicista bravissimo, e ti rendi conto di come può far parlare la chitarra o una tastiera, o la pelle, quella è un’altra forma di acutizzazione dei sensi che va oltre la comprensione ordinaria, la conoscenza di una donna o di un uomo normale».

Harrison successivamente scrisse un omaggio per Stewart e l’intera squadra della Formula Uno, la canzone Faster del 1970. I ricavi vennero devoluti all’associazione benefica per la lotta contro il cancro del defunto pilota svedese Gunnar Nilsson, morto nel corso dell’anno. Il video vede Harrison scortato in giro da Stewart stesso. «È facile scrivere di motori V-8 o fare vroom vroom in una canzone – ma sarebbe stata una cazzata» ha detto Harrison a Mick Brown nel 1979. «Ma sono contento dei testi perché si capisce che si tratta di un pilota specifico, ma può riguardare anche un qualsiasi pilota, e se non ci fossero quei rumori da macchina da corsa, potrebbe essere addirittura una canzone sui Fab Four, sulle gelosie e cose del genere».

Nel 1994, Harrison divenne una delle cento persone a ordinare una macchina da strada della McLaren. Tarata per fare 231 miglia all’ora, il veicolo venne messo in commercio per 640 mila sterline, l’equivalente 984 mila dollari.

«Dopo aver ordinato la F1, George rimase in attesa per settimane» racconta il designer della McLaren Gordon Murray nel documentario Living in the material world. «Ci volevano tre mesi per costruire una macchina. Erano fatte davvero a mano. Ci fece quasi impazzire mentre la costruivamo. “Ci potete mettere un altro elefante dentro?”, scherzava. Ma era divertente. Quando si avvicinò la data della consegna, non stava quasi nella pelle. Amava quella macchina, non solo perché era qualcosa di cui aveva seguito la costruzione dall’inizio fino alla sua personalizzazione, ma la amava proprio come macchina da corsa. È quasi spaventoso guidarne una: 630 cavalli senza airbag, niente freni regolari, niente sterzo regolare, nessuna trazione. George adorava quelle cose. E anche il suono che faceva».

9. Il nome The Traveling Wilburys era un omaggio a un incidente

Il supergruppo definitivo che avrebbe messo a tacere tutti gli altri ebbe un inizio casuale, quindi ci sta che Harrison decidesse di chiamarlo con l’espressione slang che usava per definire un incidente. La parola “Wilbury” venne inventata mentre stava lavorando a Cloud Nine del 1987 con Jeff Lynne nel ruolo di co-produttore. Interrogato sui continui errori di registrazione dovuti a materiali difettati, Harrison si sentì di rassicurare Lynne: «Li seppelliremo durante il missaggio»: la frase «We’ll bury ‘em in the mix» venne contratta nella parola “Wilbury”, una parola sola per descrivere piccoli errori e imprecisioni della performance.

Harrison l’avrebbe usata di nuovo durante nella primavera del 1988, durante una sessione rilassata con alcuni amici a Los Angeles. Gli era stato chiesto di scrivere la B side a un singolo europeo e così chiamò Lynne, impegnato a produrre il nuovo disco di Roy Orbison. A cena, i tre concordarono di lavorare al pezzo ancora da scrivere ed Harrison suggerì che andassero a «casa di Bob» per fare delle prove. La casa in questione era la residenza a Malibu di Bob Dylan, che aveva uno studio casalingo nel garage. Dylan rispose alla telefonata di Harrison (al primo squillo, stando alla legenda) e il piano prese forma.

Ma prima Harrison volle fare una pausa a casa di Tom Petty a prendere una chitarra che adorava. Durante la deviazione, invitò Petty alle sessioni, e il gruppo di amici crebbe fino a cinque. Poco dopo i musicisti stavano erano impegnati in un barbecue e a fare qualche improvvisazione. Harrison notò una vecchia scatola nel garage etichettata dalla scritta «Handle with care». Questo ispirò il primo verso: «Been beat up and battered ‘round». Il resto della canzone, denominata come la scritta sulla scatola, venne fuori in fretta.

L’etichetta Warner Brothers pensava la canzone fosse troppo forte per essere buttata via come B side e fece pressioni su Harrison affinché portasse avanti il progetto. Il quintetto si riunì nello studio casalingo di Dave Stewart degli Eurythmics a Los Angeles per nove giorni durante quel mese di maggio, scrivendo le basi di un intero disco. Invitato a trovare un nome per il gruppo, Harrison suggerì «The Trembling Wilburys». Un altro membro, forse Lynne o Dylan, disse che «Traveling» sarebbe stato meglio.

10. Una delle sue canzoni fu quasi inserita nella prima sonda spaziale della NASA

Quando l’amico di Harrison e campione di Formula Uno Damon Hill espresse il suo desiderio di guidare un razzo nello spazio, il musicista scosse la testa con ironia. «No, amico mio. Pensa allo spazio interiore, non all’oltre-spazio». Eppure, gli scienziati volevano spedire proprio una delle canzoni più amate di Harrison nella della galassia.

A metà anni Settanta, la NASA era intenta a costruire due sonde gemelle, Voyager 1 e Voyager 2; si trattava dei primi oggetti disegnati a mano da spedire oltre l’eliosfera, nello spazio interstellare. Come messaggio per le eventuali creature extraterrestri che le avrebbero trovate, entrambe le navicelle vennero dotate di un disco da dodici pollici rivestito d’oro e fatto di rame. Si trattava in pratica di scatole del tempo sonore, contenenti dozzine di suoni selezionati e trasversali, tipici della vita e della cultura sulla Terra.

«Qualcuno avrebbe trovato la navicella e il disco sarebbe stato suonato solo in presenza di civiltà avanzate nello spazio interstellare» osservò il famoso astronomo e autore Carl Sagan che curò il progetto. «Ma il lancio della bottiglia nell’oceano cosmico dice qualcosa di molto speranzoso sulla vita del nostro pianeta». Dopo un tortuoso processo di selezione, i suoni includevano lampi, cinguettii, dei codici morse e persino onde celebrali. Le sezioni musicali erano molto varie e comprendevano J.S. Bach, Blind Willie Johnson e la cantante folk bulgara Valya Balkanska. Se Sagan fosse riuscito a spuntarla, ci sarebbe stata anche Here comes the sun.

«Per tante ragioni, i Beatles erano la scelta più ovvia per la nostra selezione» ha dichiarato il collaboratore artistico principale di Sagan, Jon Komberg, allo scrittore Jim Bell nel 2015. «Erano ancora all’apice della fama, nonostante si fossero sciolti cinque anni prima. Sarebbe stato come mettere Shakespeare: chi potrebbe obiettare che Shakespeare non fa parte del greatest hits della letteratura mondiale? I Beatles erano il massimo che la musica occidentale potesse offrire all’epoca».

I Fab Four erano eccitati dall’idea, ma la EMI Records, che aveva i copyright della canzone, mise un veto. Al suo posto, Sagan incluse il classico del rock Johnny B. Goode di Chuck Berry, il che fece piacere allo stesso Harrison.