In questa epoca di complottismo e fake news dove “il Papa vota Trump” e “Emanuela Orlandi era stata rapita per clonare Gesù Cristo” anche la musica non è immune ad una certa confusione dove è vero tutto e il contrario di tutto. Questa disinformazione è la stessa alla base di tanti commentatori Facebook secondo cui “si stava meglio quando si stava peggio” e “la tecnologia sta distruggendo la musica di qualità”. Ovviamente non c’è nulla di più sbagliato ma se dopo quasi 40 anni dall’uscita di “Music For Airports” di Brian Eno siamo ancora qua a spiegare perché la musica non è solo quella suonata con le chitarre è normale che un problema ben più complesso come quello dello streaming faccia ancora girare la testa a tanti.

Proviamo a fare chiarezza con i numeri innanzitutto. In USA nella prima metà del 2017 lo streaming musicale vale il 62% dell’intero fatturato dell’industria musicale. Sempre in America più di 30 milioni di persone pagano per accedere a servizi di distrubuzione musicale e un recente rapporto di Goldman Sachs ha stimato che nel 2030 lo streaming porterà a triplicare il guadagno dell’intera industria musicale per un totale di 41 miliardi di dollari.

(Via Recode)

In estrema sintesi: servizi come Apple Music, Tidal e Spotify non stanno uccidendo la musica, il contrario semmai. La stanno salvando da un’eutanasia in cui le case discografiche major l’avevano gettata nei primi anni 2000 e da cui solo ora con grande fatica si sta riprendendo. Eppure proprio ora che la situazione sembrerebbe destinata ad un nuovo equilibrio gli artisti cosa fanno? Si mettono di traverso.

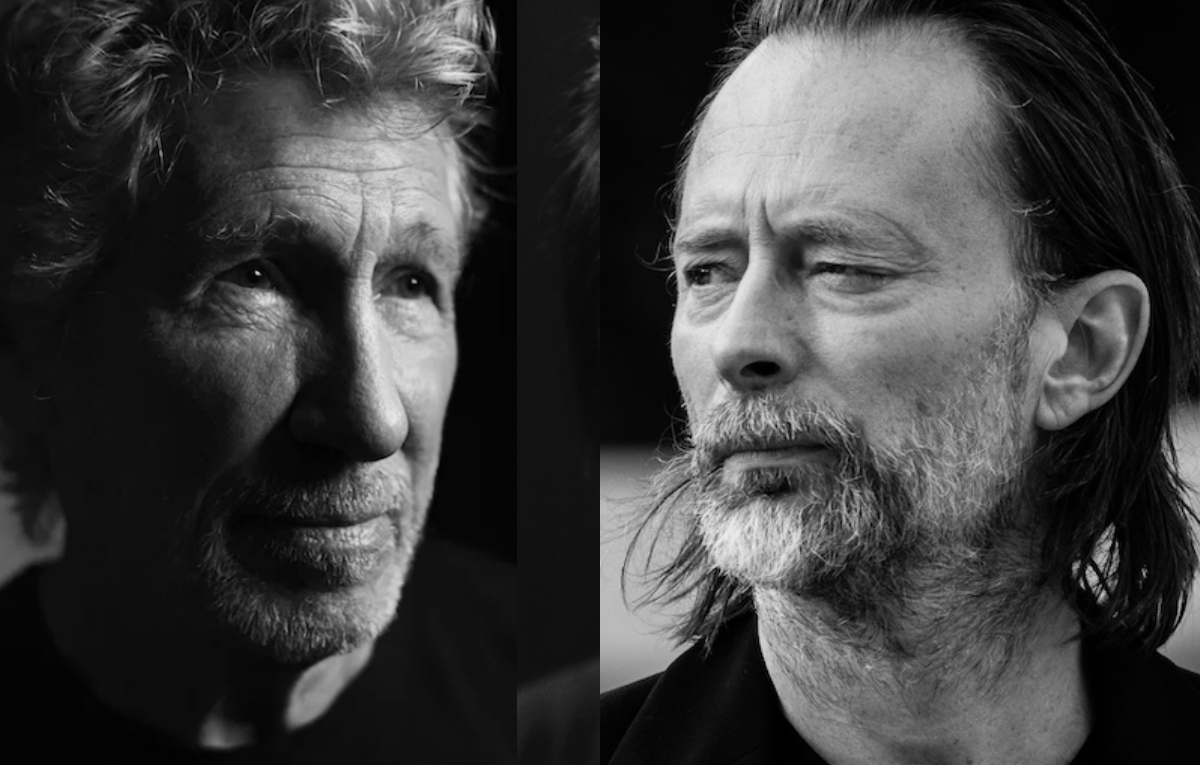

Non tutti, soltanto alcuni. Spesso proprio i nostri preferiti. Vi ricordate le sparate di Thom Yorke che dichiarava alla stampa messicana di come Spotify fosse “L’ultima scoreggia di un cadavere morente”? Dichiarazioni come questa o i suoi molti altri attacchi ai diversi servizi streaming da cui i Radiohead prendevano le distanze e in cui rifiutavano di inserire il loro catalogo hanno fatto il giro del mondo e sollevato una giusta discussione sul modello di business di questo tipo di piattaforme.

Molto meno rumore è stato fatto invece attorno al silenzioso ingresso di tutto il repertorio degli stessi Radiohead proprio su Spotify a distanza solo di qualche mese dalle precedenti polemiche. E non parliamo soltanto dei loro dischi major ma dell’intero catalogo compreso l’ultimissimo A Moon Shaped Pool e la ristampa di Ok Computer. Una bella contraddizione non vi sembra?

Mal comune mezzo gaudio perché i Radiohead non sono i soli in questo percorso inverso: anche il catalogo di Prince è entrato nei database dei servizi streaming a pochi mesi dalla sua morte. L’ultimo Jay Z di 4:44 ha avuto appena una settimana di esclusiva nel ‘suo’ Tidal per poi essere spalmato anche su Apple Music, Google Music e Amazon Music. Persino Taylor Swift dopo aver rifiutato di concedere la propria musica a Spotify ha improvvisamente ceduto allo streaming. Ufficialmente per festeggiare i “10 milioni di dischi venduti del l’ultimo album 1989“. Ufficiosamente perché non si poteva permettere di essere assente da un palcoscenico distributivo così importante proprio nel momento in cui la sua diretta rivale Katy Perry stava uscendo col nuovo album Witness.

La lampante verità è che le rockstar si sbagliavano di grosso e la loro visione del business musicale è stata clamorosamente smentita dai fatti. Thom Yorke dichiarando: «Non abbiamo bisogno di voi, nessun artista ne ha bisogno. Possiamo fare tutto da soli quindi andata a fare in culo», aveva torto marcio. Nessun artista per quanto bravo, celebre o potente può oggi fare a meno della distribuzione via streaming. Spotify, Tidal o Apple Music hanno più mezzi e capacità di qualunque casa discografica o singola band per riuscire a far arrivare la musica alle orecchie di chi può essere interessato. Ed è giusto che gli artisti, continuando a impegnarsi nel creare musica sempre più eccitante, lascino invece il compito di distribuire e diffondere e raccontare le proprie creazioni a chi lo sa fare meglio di loro.

Fa male doverlo scrivere ma artisti come Thom Yorke, Taylor Swift o Prince hanno ripetuto il medesimo errore fatto dalle major qualche decina di anni fa. Allora le multinazionali del disco credevano di poter fare a meno di Napster per continuare a vivere e hanno goffamente provato in tutti i modi a ritardare un nuovo paradigma di distrubuzione musicale finendo col fallire spettacolarmente su tutti i fronti e rischiando quasi di scomparire. Oggi la sconfitta delle rockstar contro i giganti della tecnologia fa molto meno rumore perché somiglia più alla fissa del matto del villaggio a cui in verità nessuno dà più ascolto.

Ad essere fedeli alla linea dell’eremitaggio digitale rimangono solo pochi nomi di culto come King Crimson o Tool. Non certo rockstar in grado di cambiare le sorti del mercato discografico ma band che dimostrano almeno una certa coerenza tra pensiero e azione. In Italia il grande assente dallo streaming è Lucio Battisti, un vuoto fortemente voluto dalla vedova Grazia Letizia Veronese e che, come ha scritto di recente anche Luca Castelli, rischia soprattutto di minarne la rilevanza dell’opera nei confronti di una nuova generazione di ascoltatori.