Oggi, 18 marzo, una galleria fotografica del sito di Repubblica ci rivela “il lato punk degli Stalin: ecco Chrese, la nipote del dittatore”. Nelle foto tratte dalla sua pagina Facebook, facciamo la conoscenza di una “ragazza di 44 anni” coi capelli ossigenati biondi e mezzo rasati, tatuaggi, collane, anelli, calze nere strappate sulle ginocchia, shorts, occhiali a specchio, rossetto molto rosso. Insomma, punk. Perché no? E non è tutto. Nota la didascalia che Chrese ha “un’arma (giocattolo) appoggiata alla spalla sinistra”. È interessantissimo questo particolare, esagerato oltretutto dalla dimensione esibizionista dei social network. Interessantissima, dal mio punto di vista, anche la cartucciera “messicana” che lei ha appoggiata con nonchalance sulla spalla. Chissà dove l’ha trovata.

C’è tutta un’iconografia guerrigliera del punk, a cominciare dalla maglietta che Joe Strummer indossò in occasione del grande concerto a Londra per Rock against Racism. Aveva il logo dei terroristi tedeschi della Raf (con le lettere a comporre un mitra) dentro una stella a cinque punte. Scritto in grande, bianco su rosso con gli stencil, “Brigade Rosse”. Chi gliela fece? Non si sa. È certo che la stilista Vivienne Westwood in quegli stessi anni aveva decorato di stelle e falci e martello gli stracci dei Sex Pistols, e che il manager dei Clash, Bernie Rhodes – una specie di commissario politico della band – veniva dal giro dell’estrema sinistra inglese trotskista. Messo alle strette nelle interviste, Strummer fu poi costretto ad ammettere che “è sbagliato andare in giro ad ammazzare la gente”.

Come si sa, c’era anche un’iconografia nazi del punk delle origini. In generale i punk di allora si misero ad abitare le rovine della Storia. Quelle simboliche e quelle vere. Le rovine del capitalismo e del comunismo. Le rovine del rock&roll, dell’arte d’avanguardia, del linguaggio, della grafica, dell’abbigliamento. Il famoso “no future” del punk è il grido da un tempo che si è fermato, che è post qualcosa, post tutto. Il punto vero è che allora non erano molti quelli in grado di riconoscere come un ammasso di rovine il mondo ereditato dal dopoguerra, apparentemente ancora in piedi come al solito. Da qui la “provocazione” punk, direttamente proporzionale al grado di ordine (o delirio di ordine) del sistema. A un certo punto, in Anarchy in the U.K. dei Sex Pistols, la canzone oggi riconosciuta – a torto o a ragione, si può discutere – come punto di origine dei 40 anni di punk, i versi recitano: “Is this the MPLA / or is this the UDA / or is this the IRA / I thought it was the UK / or just another country”.

Era pure una trovata fonetica, era un gesto mezzo dadaista, un’invettiva politica quella di confondere il Regno Unito con il Movimento di Liberazione dell’Angola (marxista-leninista, vittorioso in quel 1976 sul colonialismo portoghese), e gli opposti terrorismi della guerra civile in Ulster. Ma in questo fondersi della storia e della politica in rima, voce, grido e Johnny Rotten, c’è già tutto quel che bisogna sapere. Forse si era più punk a Pankow che a Londra. Più punk in Beirut, punk in Smirne, come avrebbero cantato i nostri Cccp-Fedeli alla Linea, punk filosovietici dell’Emilia rossa nei successivi anni ’80, quando tutto il no future era praticamente già successo. Può darsi. Ma il punk è prima di tutto un annuncio e un punto di vista. È la capacità di rivelare, costruire – e poi, decisamente, distruggere – il mondo attorno attraverso la costruzione/distruzione della propria personale immagine.

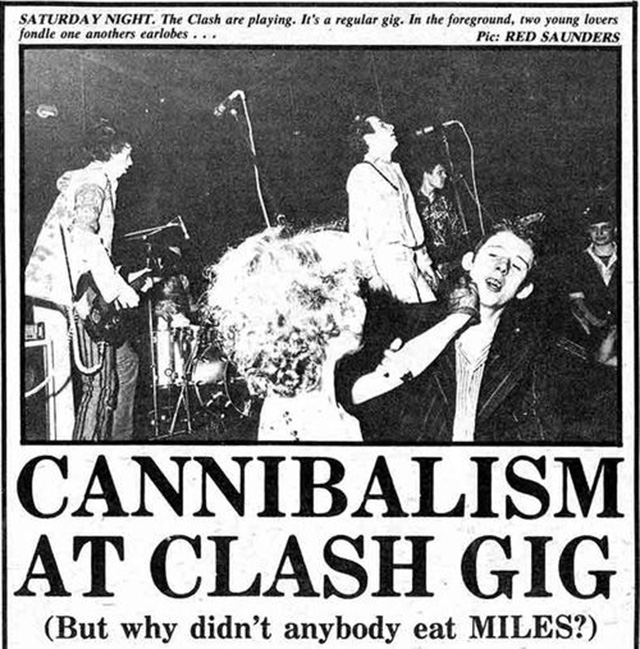

Tornando a noi, che cos’ha ancora oggi di così punk Chrese Stalin, nipote 44enne del dittatore? Le calze nere strappate e il rossetto (femminile/punk)? Il mitra giocattolo con la cartucciera in spalla (guerrigliera/punk)? Il fatto di essere “nipotina di Stalin” (postpolitica/punk – con la nota a margine che la stessa espressione è stata lungamente riciclata e usata dai politici del vecchio centrodestra berlusconiano come insulto verso il centrosinistra)? Oppure i suoi 44 anni. Oppure la galleria fotografica di Repubblica e quindi: il punk come ulteriore rovina della Storia già in rovina? E in quest’ultimo caso, da quale punto di vista la stiamo guardando, adesso? Siamo più punk noi, è più punk lei? È più punk La Repubblica, o il Daily Mail che ha mandato in giro per primo questa galleria di foto? Titolo del Daily Mail nel 1976, a proposito di un concerto punk: CANNIBALISM AT CLASH GIG.

Fa-vo-lo-so.

Chrese “ha studiato in Inghilterra, e ha poi scelto di trasferirsi in America a Portland”, ci informa la lunga didascalia, “dove, secondo le cronache locali, possiede un piccolo negozio di antiquariato”. Perfetto.

Rovine

Il 10 marzo si è suicidato con un colpo di pistola alla testa Keith Emerson, quello di Emerson, Lake & Palmer. Aveva 71 anni e abitava a Santa Monica. Suonava con sempre maggior fatica per una degenerazione alle dita della mano destra, e soffriva perciò di grave depressione. Nel 1976 Emerson era uno dei grandi nemici del punk. Gli altri erano i Pink Floyd, e si narra che Johnny Lydon andò a fare il provino per i Sex Pistols con addosso una maglietta stinta della band, sulla quale aveva scritto con un pennarello nero “I hate”. Ma ci sono anche cronache – non so quanto veritiere, però possibili – che riferiscono di cartonati promozionali con sopra Keith Emerson bruciati sul palco durante i concerti dei Sex Pistols. Il tempo si è incaricato di dare una svolta inattesa a tanto odio giovanile. Una decina di anni fa Keith Emerson e Johnny Lydon si erano scoperti vicini di casa a Los Angeles, piaciuti e frequentati. Probabilmente davanti a una birra ci avevano fatto quattro risate sopra, come vecchi attori di vaudeville.

Emerson, all’epoca, era famoso per prendere a coltellate la tastiera dell’organo Hammond o del suo pianoforte che – gusti o non gusti – suonava divinamente, da virtuoso qual era. Un gesto abbastanza “punk”, tutto sommato, che gli aveva fatto guadagnare una certa ironica simpatia da parte di Lester Bangs, il critico di CREEM (e prima Rolling Stone) che fu uno dei maggior teorici della cultura punk di parte americana. “Ci sarebbe da stringere la mano a un simile impertinente diavolo”, scriveva. Nel 1974, la sua recensione di un concerto degli E,L&P recita più o meno così: “Quel che fa di loro una potenza dinosaura è la scala assoluta del rumore che emettono. Con gli E,L&P siamo sbattuti dentro la nuova era di un rock completamente tecnologico. Questa è musica da robot gestita da moduli umani, che meritano una medaglia al valore soltanto per come riescono a far funzionare tutti i gadget”. E ancora: “La vista dell’enorme arsenale degli E,L&P gelerebbe i follicoli di H.G. Wells”. Ma il pezzo si ricorderà soprattutto per una frase: “Se è vero che siamo in una crisi energetica, allora questi ragazzi sono dei criminali di guerra”.

Ci sono due lati del punk che mi piace ricordare nel nome di Keith Emerson. Il primo: al contrario della musica di E,L&P, il punk si attrezza a vivere nella “crisi energetica”. L’ennesimo annuncio di una rovina epocale quindi, la stessa annunciata dalla fantascienza distopica del dopoguerra. Per questo usa pochi mezzi, anche linguistici, e non esita a ricorrere al furto e al collage. Pratica una comunicazione orizzontale, anarchica, di sopravvivenza, per piccoli gruppi. Infatti, l’esperienza delle etichette discografiche indie nasce in gran parte dal punk. E ha – il punk – pochissimi fini, il principale dei quali allude al senso che Lester Bangs, in un altro suo celebre articolo, dava a tutta la storia del rock&roll: farsi una pippa in classe, nascosti sotto il banco.

Tra parentesi, l’anti-intellettualismo di Bangs, scrittore torrenziale e straordinario, era tutt’altro che ingenuo, e stava nella linea del vitalismo democratico americano che univa Walt Whitman e i poeti Beat ai Kingsmen di Louie Louie e a Lou Reed coi Velvet Underground e senza. Anche queste sono fonti del punk, non meno delle avanguardie storiche (Dada, Lettrismo, Situazionismo) indagate a suo tempo da Greil Marcus in un libro fondamentale per la ricostruzione di questa storia come Tracce di rossetto.

Ma il secondo punto è questo: il punk deve farsi dei nemici, oppure non è (più) punk. L’immagine di Johnny Lydon che chiacchera del più o del meno con Keith Emerson è a suo modo tenera, anche buffa. Si invecchia, si cambia, ci si rende conto che. Non va così il mondo? Poi, nella attuale discoteca di Babele che si trova tutta e facilmente in Rete, si potrà persino trovare qualcosa dei Sex Pistols in Emerson, Lake & Palmer e viceversa (più difficile, ma può essere un buon esercizio). Ma in questo eterno presente (o forse, meglio, in questo eterno passato) spettacolare, è precisamente l’idea di opposizione e di radicalità, di non equivalenza e non scambiabilità tra le cose, a essere andata perduta. Probabilmente per sempre.

Stavo per dire che il suicidio di Keith Emerson è punk.

Mi correggo. Soltanto la vita e la morte sono punk. Tutto il resto, che sta nel mezzo, no.

Movimento

I più recenti avvistamenti di punk in giro per il mondo vengono dalla Birmania. Nel Paese uscito da una sanguinaria dittatura militare, alle prese con una lunga e difficile transizione, documentaristi e fotografi hanno raccontato l’esistenza di questa sottocultura giovanile “ferma al 1982”, come la definisce l’autore di Yangon Calling, il regista Alexander Dluzak. Creste e borchie, giubbotti di pelle e pantaloni strappati. Quindi molto esotico, abbastanza entusiasmante per noi che guardiamo da decenni con commiserazione i souvenir del punk sugli scaffali di certi negozietti cafoni londinesi. Dluzak spiega che i punk birmani cantano “testi politicamente impegnati, sostengono la democrazia, sono un gruppo di giovani frustrati e arrabbiati la cui missione è quella di svegliare la gioventù e diffondere il loro messaggio attraverso la musica”.

Al proposito ho letto anche un bel reportage di Vice, l’anno scorso. Si raccontava che anche a Yangon è in piedi il progetto “Food Not Bombs”, che fa parte di un antico network della sinistra radicale americana, ed è stato messo in piedi dalla locale punk band Rebel Riot. I punk – racconta il documentario – danno assistenza ai molti senza tetto della città, distribuiscono pasti caldi e attrezzano ricoveri per la notte. Ci sono delle foto. Dichiarazioni: “Mi sono reso conto che dovevo fare qualcosa, invece di cantare e basta di cambiare il sistema”, ha detto Kyaw Kyaw, voce e chitarra della band. Eccetera, eccetera.

È un mezzo paradosso il fatto per cui dal primo vero movimento post-politico, il punk, sia rinata a partire dagli anni ’80 un’idea di attivismo radicale, anarcopunk, del tipo “Crass, not Clash”, e che quella storia ancora continui a riflettersi in molte esperienze di sinistra radicale in giro per il mondo. Mi verrebbe anche da chiedere se consideriamo queste esperienze interessanti (o esotiche, come nel caso dei birmani) proprio perché sono fatte da punk. Cioè, nonostante i giubbotti, le creste, le borchie. Tenendo anche presente che all’altro capo della scala del dis/attivismo giovanile c’è il punkabbestia, inteso come ultima figura del rifiuto e della molestia, e pur sempre punk almeno nella definizione, guarda caso.

Shock

Prima di scrivere queste note su cos’è il punk adesso, ho fatto la cosa più banale che mi è venuta in mente: ho digitato “punk” nella ricerca di Google Notizie. E ho appreso da D Moda che alla Parigi Fashion Week “anche un piumino può essere punk”. Il piumino giallo tendente all’arancio visto in foto non era così punk. La colonna sonora però era dei Cramps. Su Panorama, Enrico Ruggeri spiega che “quarant’anni fa il punk cambiò tutto per sempre”. Su La città di Salerno, un pezzo racconta come “punk e new wave cambiarono i salernitani per sempre”. Uno dei punk/new wavers di allora, Tommaso Capuano, racconta che in quegli anni “la città soffriva dei danni causati dal sisma del 1980, il centro storico non era completamente illuminato e i cantieri si susseguivano fino al porto”. Continua l’articolo, di Alberto Gentile: “Le tenebre che avvolgevano la città di Salerno vennero però squarciate da alcuni soggetti strani, con abbigliamento e pettinature stravaganti: erano i primi punk salernitani. Leggenda voleva che uno di loro vantasse addirittura la cresta più alta d’Europa”.

Molto, molto bello. Davvero.

Più in basso, ben 13 articoli della ricerca raccontano invece, pure con un certo compiacimento pulp, la seguente storia: “Russia shock”, è il titolo, “Cantante punk rock decapita la fidanzata e fa sesso con la sua testa”. Leggo d’un fiato il sommario: “Alexandr U. non accettava la separazione dall’ex fidanzata, così ha deciso di mettere a punto un atroce delitto: si è ubriacato e l’ha decapitata barbaramente, poi ha fatto sesso con la sua testa mentre indossava i vestiti di lei. Giudicato incapace di intendere e di volere, non riceverà punizioni”.

Io, così su due piedi, non so in quale senso preciso Alexandr U. – soprannominato “Pussy”, pare – si possa definire un cantante punk rock. Se sia insomma un punk hardcore, metal, trash, psycho, dark, gothic, glam, electro, folk. E se, per ognuno di questi casi, praticasse, musicalmente parlando, una qualche forma di esplicito revival oppure no. Questo, il giornale non lo dice. Mi viene in mente, però, che in questi quarant’anni trascorsi il legame tra pulp e punk si è molto affievolito. Che il giornalismo e la comunicazione in genere, quando vogliono, sanno essere molto punk. Che l’aggettivo punk in casi come questo si applicherebbe a un’antropologia davvero molto “post”, in cui qualsiasi traccia di umanità è definitivamente e fragorosamente perduta. E siccome questo varrebbe anche per i delitti pulp del genere American Psycho – ammazza l’amica per vedere l’effetto che fa – che invece non sono punk, bisognerebbe comunque distinguere tra varie forme di dis-umanità.

So per certo pure che questa dis-umanità sta anche nella testa di chi questa storia si dispone a raccontarla così, e negli occhi e nelle orecchie di chi l’ascolta, cioè noi, avendo già capito dove si vuole andare a parare, cioè da nessuna parte: il caos e il panico morale dal quale in un modo o nell’altro siamo tutti sommersi. Starei anzi per dire che questa storia, raccontata in questo modo, puzza di leggenda metropolitana, e addirittura di money from chaos, per citare il vecchio motto di Malcolm McLaren elevato a regola numero uno della società dello spettacolo. Forse, insomma, il cantante punk non era nemmeno punk. Forse era soltanto vestito di nero in quella foto. Forse.

E immaginate qual è il giornale che ha dato per primo questa notizia nel mondo? Sì. Esatto. È il Daily Mail.

“La benedizione ufficiale della Regina per l’anno del punk è la cosa più spaventosa che io abbia mai sentito.” Joe Corré

Tracce

Quest’anno, il 26 novembre, nell’anniversario dell’uscita del singolo dei Sex Pistols Anarchy in the U.K., a Londra si celebrerà il quarantennale del punk. Il sito Internet punk.london, sponsorizzato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Londra, sta raccogliendo adesioni. Segnalerà ogni giorno eventi, mostre, concerti e tutto quello che possa servire alla causa. Il lettering “Punk. London. Quarant’anni di cultura sovversiva” è lo stesso, grosso modo, della maglietta rossa di Joe Strummer. La homepage è collegata a Twitter. Il primo tweet che si legge dice così: “punk’s not dead”.

Bene. Non ho niente contro gli anniversari di per sé. Però trovo abbastanza divertente l’idea del figlio di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, padre e madre del movimento. Lui si chiama Joe Corré, è il fondatore del marchio di lingerie Agent Provocateur. Ha dichiarato che il 26 novembre porterà da qualche parte a Camden tutti i memorabilia punk che ha in casa, il cui valore pare si aggiri attorno ai 5 milioni di sterline, e li brucerà. Segue dichiarazione: “La benedizione ufficiale della Regina per l’anno del punk è la cosa più spaventosa che io abbia mai sentito. Il punk è diventato un fottuto pezzo da museo (…) E invece abbiamo bisogno di far esplodere tutta questa merda ancora una volta”.

A parte i giudizi facili sull’imprenditore milionario che inneggia alla nuova rivoluzione – troppo facili, troppo banali – pensando ai milioni di sterline, ai memorabilia punk e ai musei, invece, mi è venuto in mente Blu, lo street artist – uno dei più bravi di tutti – che ha cancellato qualche giorno fa i suoi lavori dai muri di Bologna. Blu protestava contro il distacco dai muri della città di alcuni interventi di street art che saranno esposti al chiuso in una mostra a Palazzo Pepoli: Banksy & Co. È un gesto punk? Secondo me sì. Non saprei come altro dirlo con una parola soltanto.

Per riassumere il dibattito ancora in corso su Blu, Bologna, la street art, rimando alla Rete. Si è detto moltissimo. C’è ancora tanto da dire. Il punto centrale mi sembra uno soltanto, il solito: dove passa il confine tra gesto politico e gesto estetico – posto che un confine da qualche parte ci passi? È il tema che ci consegna la storia delle avanguardie del Novecento di cui il punk, secondo l’interpretazione di Greil Marcus, sarebbe stata l’estrema propaggine. Tracce di rossetto era il titolo del suo studio, perché soltanto tracce, labili e precarie, sono state quelle che il punk avrebbe lasciato nella Storia. E di questa labilità e precarietà è fatto innanzitutto il suo fascino. Compresa l’eventualità che queste tracce si possano cancellare per sempre, dal momento che non erano fatte per restare (estetica), ma al contrario per muoversi – per ispirare movimento (politica).

Il punk è morto. Evviva.