Si dice che il calabrone abbia una struttura fisica incompatibile con il volo, ma lui non lo sa e quindi continua a volare. Allo stesso modo, sulla carta i Jungle sembrerebbero avere una ricetta incompatibile con il successo, ma non lo sanno e continuano a mietere un trionfo dietro l’altro, vedi alla voce Time o Busy Earning. Formazione urban nata dalle ceneri di una band brit-pop, che mescola un inconfondibile falsetto all’unisono con melodie che sarebbero perfette per un coro da stadio, dopo quattro anni di fama e ottimi riscontri in un certo senso restano ancora avvolti nel mistero. J e T, ovvero Josh Llyod-Watson e Tom McFarland, i suoi fondatori, sono talmente schivi che molti pensano che in realtà i membri dei Jungle siano i ballerini che hanno voluto come protagonisti dei loro video (e di molte date dei loro tour). È quindi un doppio privilegio scambiare quattro chiacchiere con T e cercare di carpirgli qualche dettaglio sul loro nuovo, misteriosissimo album, anticipato dagli ottimi singoli Happy Man e House in L.A.

Avete cominciato come un duo, ma ormai siete un collettivo di parecchi membri: chi sono i Jungle oggi?

Siamo io e J, innanzitutto, e un gruppo di vecchi amici con cui facciamo musica da tempo, che ci aiutano soprattutto nella resa live delle canzoni. Oltre a noi ci sono un batterista, George, Fraser che è il chitarrista e bassista, il percussionista e tastierista Dom, le meravigliose coriste Rudi e Natalie… È una grande famiglia, di fatto.

Prima di allora tu, J, George e Fraser avevate suonato in un’altra band, Born Blonde…

Sì, ma non la sentivamo molto nostra: gli strumenti li suonavamo noi, ma c’era un cantante (Arthur Delaney, la cui carriera musicale sembra attualmente sospesa, ndr) che scriveva tutte le canzoni e dettava la linea. Eravamo percepiti come dei turnisti, di fatto. Non è mai stata una questione personale, per noi.

Quando avete deciso di fondare i Jungle, quindi?

Non abbiamo propriamente deciso, è accaduto tutto in maniera molto naturale: io e Josh nel 2013 ci trovavamo in studio a fare beat, e nel giro di pochi mesi ci siamo resi conto che avevamo creato un sound davvero personale, che ci piaceva molto e in cui credevamo tantissimo. Abbiamo pensato di provare ad alzare un po’ l’asticella, sviluppando il progetto fino a trasformarlo in una vera e propria band.

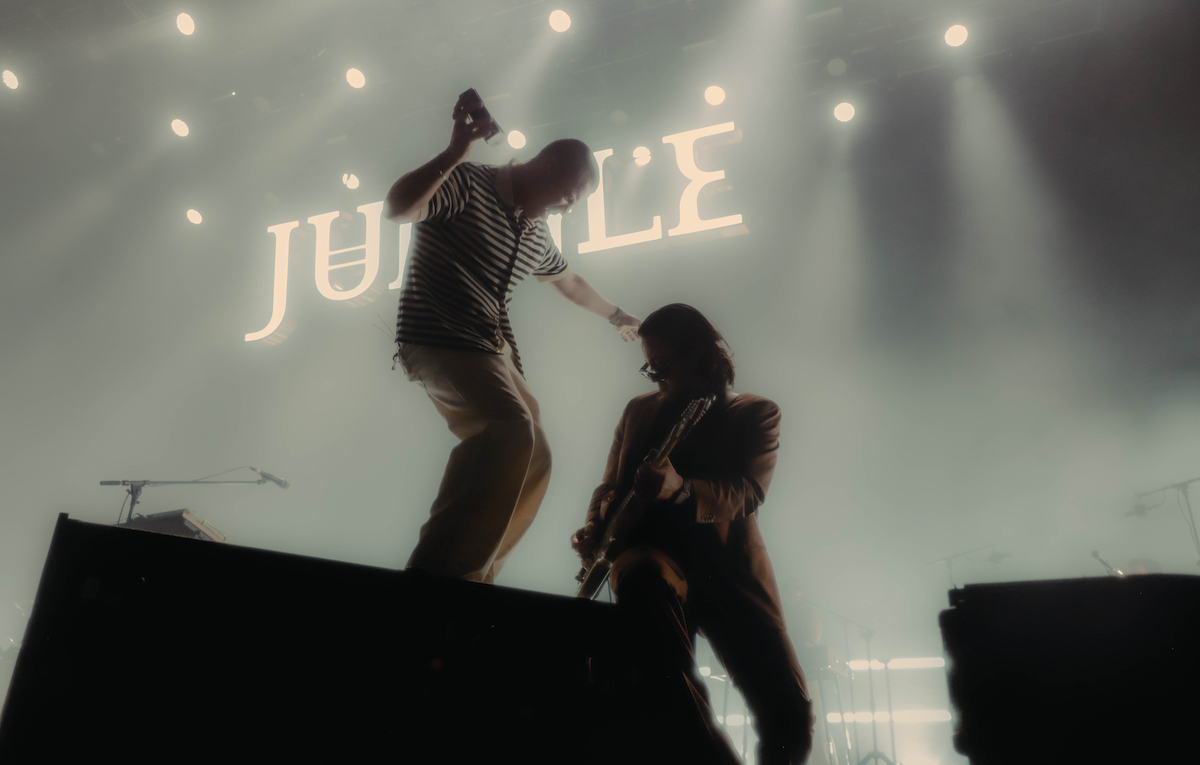

Una band che dà il suo meglio soprattutto dal vivo: i vostri concerti sono sempre un’esperienza unica. Cosa vi distingue dagli altri, secondo voi?

Lo scopo dei nostri concerti è rendere felice il pubblico. Cerchiamo di presentare le canzoni in maniera molto pulita, non vogliamo fare per forza gli strani: pensiamo che comunque l’esperienza di ascoltare una canzone dal vivo sia sempre molto diversa da quella di sentirla su disco, ma la differenza la fa soprattutto l’energia del pubblico e della band che la sta suonando. Quando eravamo ragazzini abbiamo adorato i concerti di gruppi come gli Strokes o gli Arcade Fire, e quello che abbiamo imparato è proprio che non servono effetti speciali per fare la differenza.

Un’altra cosa che vi distingue è l’importanza che date alla danza e alle coreografie: si può dire che i vostri ballerini siano quasi parte integrante dei Jungle…

Muoversi a ritmo di musica è il modo più immediato per esprimere quello che proviamo quando la ascoltiamo. Ci siamo chiesti, molto semplicemente: come possiamo rappresentare una nostra canzone a livello visivo? Ci siamo riusciti attraverso la danza.

Non appena siete usciti con il vostro primo album omonimo siete stati subito osannati come uno dei gruppi più originali e interessanti degli ultimi anni. Sentite un po’ la pressione delle aspettative per questa vostra opera seconda?

No, anzi. L’unica pressione che sentiamo è quella nei confronti di noi stessi, perché vogliamo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo già fatto nell’album precedente. Credo che migliorare costantemente a ogni nuovo lavoro sia il mantra di ogni artista, però. Per noi è questa la cosa più importante, le opinioni e le aspettative degli altri sono secondarie.

Avete viaggiato molto, durante la lavorazione del nuovo disco…

Esatto: se nel nostro primo album lavoravamo di immaginazione, restando sempre in Inghilterra, stavolta abbiamo potuto mettere nelle nostre canzoni delle esperienze reali, perché abbiamo fatto un lungo tour che ci ha portato un po’ ovunque, anche se in realtà la maggior parte della scrittura e delle registrazioni sono avvenute comunque a Londra.

Com’è stato, vedere davvero quei posti che avevate solo sognato?

Meraviglioso e inaspettato: abbiamo potuto confrontare le nostre fantasie con la realtà. I musicisti in genere hanno una visione molto eterea del mondo, e pensano che l’America in particolare sia circondata da un’aura leggendaria, quella che ti trasmettono le migliaia di album e film che hai divorato crescendo. Quando però ci vai davvero, hai modo di renderti conto che le cose non stanno proprio così, e che è tutto molto meno perfetto, ma anche molto più interessante.

Uno dei primi estratti dall’album, House in L.A., sembra esprimere esattamente questo, differenziandosi moltissimo dai vostri precedenti singoli ritmati e contagiosi…

Abbiamo pubblicato contemporaneamente i primi due singoli di quest’album, Happy Man e House in L.A., proprio per dimostrare a tutti che i Jungle possono fare cose diverse e che ci sono vari aspetti che compongono l’essenza della band. Sono due delle canzoni più personali che abbiamo mai scritto: abbiamo voluto dare al pubblico un’anticipazione del tipo di vibrazioni che troveranno in questo nuovo lavoro.

In Happy Man cantate “Buy yourself a dream and it won’t mean nothing”, comprati un sogno e non significherà nulla. Cosa intendete esattamente?

La nostra generazione, quella dei millennials, ha moltissime aspettative rispetto ai traguardi da raggiungere: un bel lavoro, una casa di proprietà, una famiglia… Ce le ha trasmesse la generazione dei nostri genitori, che ci ha caricato di regole, responsabilità, obblighi. Abbiamo provato a mettere in luce il fatto che la vita è molto difficile per i nostri coetanei, e che pur avendo tutte le gratificazioni materiali del mondo, l’unica cosa che conta davvero è la felicità.

Grazie per la parafrasi! Si dice in giro che non amiate particolarmente spiegare il significato delle vostre canzoni, è vero?

Penso che sia una cosa che abbiamo in comune con molti altri artisti. Impieghiamo molte energie per scrivere i nostri sentimenti e i nostri pensieri sotto forma di canzoni, il che è parecchio difficile, e ci piacerebbe arrivassero così come sono. Ma vorremmo anche che la gente desse la propria interpretazione ai nostri brani, non necessariamente la nostra.

C’è qualcosa, però, che vorreste far sapere ai vostri fan prima ancora che ascoltino l’album? Una specie di “avvertenze per l’uso”?

Che in queste canzoni ci sono molte esperienze di vita vissuta, perché abbiamo finalmente delle storie da raccontare: a livello emotivo, sicuramente i nostri fan si sentiranno molto più connessi a questo lavoro.