La premessa, quando si tratta di parlare di Kid A e più in generale dei Radiohead, è sempre la solita: cos’altro aggiungere ancora? Di fatto, su quella che è la band più importante degli ultimi trent’anni è stato detto tutto, e i critici di questa e quella generazione ne hanno scandagliato il peso specifico di ogni canzone, contestualizzato ogni verso, interpretato ogni accordo, ogni armonia. E ci sta, altroché.

Ma oggi Kid A compie 18 anni, e allora tanto vale provare a capire ancora qualcosa, se resta, dell’album che nel 2000 segnò la scossa più grande (?) nella loro carriera. Ecco, partiamo proprio da qui e da una domanda semplice semplice: Kid A è il disco più importante di Yorke e soci?

La risposta, se vogliamo, è più facile di quanto possa sembrare: sì. Chiaro, non per l’influenza che ha avuto sull’ecosistema circostante (quello è stato Ok Computer, ovviamente), ma per la tappa essenziale che ha costituito per i Radiohead stessi e, soprattutto, nella percezione che il mondo ha di loro – insomma: non il più importante di, ma il più importante per.

Ora: che i cinque non fossero tipetti facili era risaputo già nel 2000. In principio era stato The Bends, anno domini 1995, a distruggere le certezze sedimentate negli ascoltatori, nel senso che aveva preso l’immagine stereotipata di one-hit-wonder (il “polmone di ferro” in cui si erano cacciati con Creep, My Iron Lung) e l’aveva fatta a brandelli insieme all’idea di un brit-pop solare e sfacciato, ponendo al centro del villaggio melodie e chitarre sorprendentemente mature, sinceramente tristi e svezzate da ogni riferimento. Poi fu Ok Computer, con la bussola puntata verso dove nessuno era mai stato, a sfumare i contorni del rock alternativo. Anche lì, però, il passo era stato sì enorme e innovativo, ma non ancora spiazzante o potenzialmente suicida, e comunque condotto in porto in maniera, diciamo, serena.

Kid A, al contrario, incarna ben altro spirito. Nasce dalla stesso istinto di sopravvivenza di The Bends, ma la fuga stavolta non è da un mediocre Pablo Honey, bensì dal capolavoro che li aveva appena consegnati alla Storia. E capirete, insomma, che non è proprio la stessa cosa. La verità, infatti, è che Ok Computer e le sue conseguenze avevano soddisfatto tutti, ma non i Radiohead: il successivo tour ne aveva masticato l’identità fino allo sfinimento, e l’ispirazione (così come la voglia di suonare) era andata a farsi benedire. A un consenso diffuso, quindi, Yorke reagiva malissimo: depressione, ostilità ai media, attacchi di panico e repulsione totale per la (propria) musica.

Al rientro in studio – forzato, e senza grosse aspettative – dei primi mesi del 1999 era stato allora più un navigare a vista che altro. Serviva una svolta, una via di fuga: tutti, pubblico e critica, chiedevano un altro Ok Computer, ma per i Radiohead quella fase era esasperata, senza più senso. L’unica soluzione era teletrasportarsi altrove, resettare e ripartire in direzione opposta, stupire ancora, uscire dai binari per aggirare direttamente le aspettative, il nuovo “polmone di ferro”.

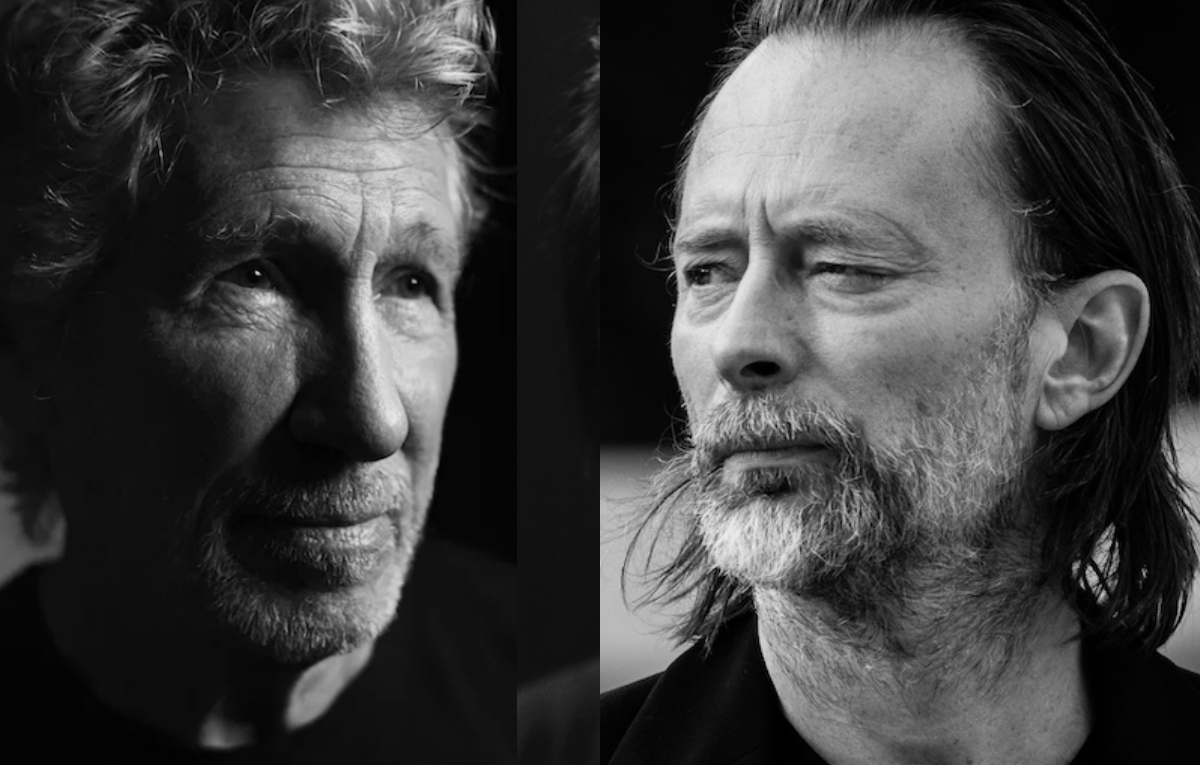

I Radiohead, Foto di Danny Clinch

E allora da lì, da quell’ossessione, fra mille discussioni, ripensamenti e minacce di scioglimento, nasce la catarsi di Kid A: via le chitarre e le melodie d’impatto, i ritornelli grondanti e persino la voce nitida; dentro il krautrock, il jazz, la classica, i sintetizzatori, le pulsazioni e l’ambient. Più che mischiare le carte, Yorke e soci bruciano direttamente il mazzo per sostituirlo con uno nuovo. Se Ok Computer, infatti, aveva destituito i contorni canonici del rock alternativo, qui la rivoluzione è interiore, radicale, direttamente ricondotta al nocciolo con un lavoro di sottrazione, sviluppato in profondità su strati che richiedono più di uno sforzo per essere decifrati, compresi e infine apprezzati.

L’Itaca di quest’odissea creativa non poteva che essere, allora, un album enigmatico, ostico, enorme e labirintico, in cui a tratti la voce di Yorke si fa persino indecifrabile. Esteticamente desertico e nichilistico, d’ispirazione distopica anche più del predecessore, Kid A – almeno all’inizio – parla una lingua aliena, ed è un’opera potenzialmente suicida. Poi, quando si iniziano a comprenderne tempi e modi, a poco a poco si scopre: emotivamente saturo (Motion Picture Soundtrack), a contatto col passato solo in maniera lontanamente obliqua (How to Disappear Completely), sintetico e compulsivo (Idioteque), indecifrabile (Kid A), spiazzante (The National Anthem) e claustrofobico (Everything in Its Right Place). Alienazione, scetticismo, malinconia, crisi universali: vecchi e nuovi sentimenti, insomma, stavolta in forma astratta, ineffabile.

Neanche a dirlo, sarà una rivoluzione per il rock (alternativo e non) e nell’approccio alla musica in generale, un’opera talmente spiazzante e concettualmente indefinibile da mettere in difficoltà pubblico, critica e fan più accaniti, i quali avranno tutti bisogno di tempo per assimilarlo davvero.

I Radiohead all’epoca di Kid A. Foto stampa

In ogni caso, per quel che ci interessava sottolineare in apertura, Kid A restituirà per sempre alla cultura di massa l’immagine dei Radiohead come di una band tormentata, sempre in lotta con sé stessa e con la musica (prima ancora che col mercato discografico), mai disposta all’autoindulgenza e al facile compiacimento. E che, proprio da ciò, ricava la sua fonte di ispirazione primaria, la sua unica e ineguagliata ragione d’essere.

Per questo, forse, pur figlio di scelte potenzialmente suicide e senza un vero singolo di traino, l’album sarà comunque un successo commerciale mondiale: il pubblico, evidentemente, aveva già compreso la fortuna di condividere la stessa epoca con questi cinque ragazzi che avevano deciso di fare tutto di testa loro.