Tre secondi dentro l’intro di Hey Boy, Hey Girl e tra il pubblico si accende il primo fumogeno rosso. È un buon segnale. L’elettronica come strumento di caos e insurrezione esiste ancora. Il pubblico dei Chemical Brothers è scomposto, agitato, disordinato. Ognuno fa quello che gli pare, la botta sintetica serve per fare casino.

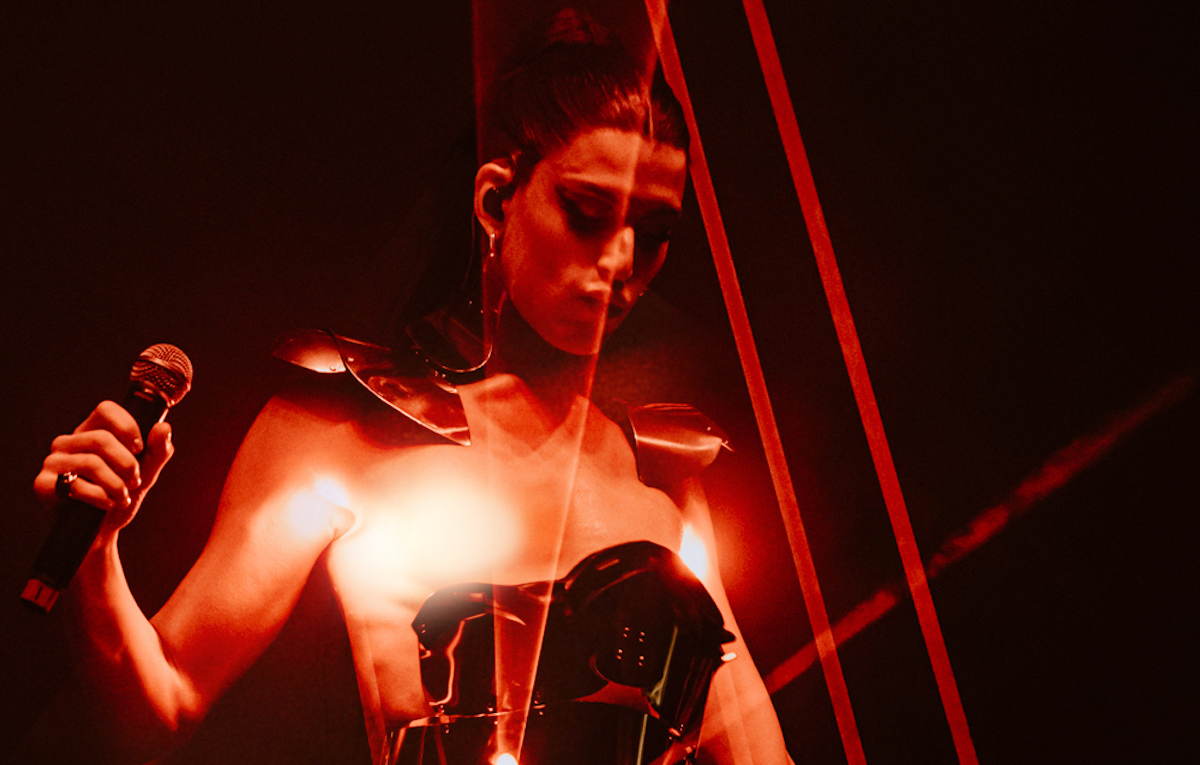

E per una volta la location post-atomica del Market Sound di Milano incastrata tra le tangenziali e i depositi industriali sembra un posto perfetto. Il fumogeno rosso si mischia alla polvere e al fumo delle scenografie e diventa una coltre innaturale, sferzata dai laser psichedelici e dall’immaginario delirante creato dal visual artist Adam Smith che chiude tutti dentro, come per trasfigurarli negli scheletri che ballano immaginati dalla bambina-ragazza fuori di testa del video di Hey Boy Hey Girl, il singolo più famoso dei Chemical Brothers.

Questo non è un club e non è neanche una pagliacciata EDM, questi sono Tom Rowlands e Ed Simons e il loro big beat è guerriglia metropolitana. Perché parliamo di una “golden age” quando parliamo della musica anni ’90? Perché parliamo di un’epoca in cui la creatività bastava a se stessa per creare gli ultimi linguaggi musicali di rottura e per immaginare e raccontare un futuro digitale distopico e incazzato, che poi si è puntualmente avverato. I Chemical Brothers sono riusciti a trasportare intatto questo spirito nei due decenni successivi. Non sono mai cambiati da quando si facevano chiamare The 237 Turbo Nutters e friggevano i sequencer nei rave a Manchester, da quando hanno cominciato a fare le feste “Naked Under Leather” nel retro di un pub di Londra del 1992 o da quando hanno cambiato nome in Dust Brothers per radunare rockstar come Noel Gallagher e Paul Weller alla serata Heavenly Social Club dell’Albany Pub di Soho, ben prima di esordire con Exit Planet Dust nel 1995. Sono sempre stati due disadattati metropolitani riscattati dalla chimica, da una collezione di vinili da paura e dall’irruzione della musica elettronica nella loro generazione, che se ne fregano di essere personaggi e stanno nascosti dietro alle loro macchine a costruire mondi aggressivi e inquietanti che smuovono le persone, nel bene e nel male, ma comunque le fanno ballare. Nessuno come loro è riuscito a risucchiare dentro agli strumenti dell’elettronica gli elementi melodici del pop-rock-hip-hop britannico e a risputarli fuori sotto forma di singoli perfetti. Per questo, oggi, lo show multimediale dei Chemical Brothers ha lo spirito e la struttura di un concerto rock che si apre con il pezzo più famoso, quello che tutti vogliono sentire, e si chiude con gli altri classici Galvanize e Block Rockin’ Beats, anticipate dai pazzeschi robot giganti che marciano al ritmo della sequenza di beat di Under the Infuence. Rispetto alle sperimentazioni del tour di Further del 2010, bellissimo ma meno coinvolgente, i Chemical Brothers hanno messo a punto uno spettacolo coerente e compatto (anche se breve) costruito sull’equilibrio ipnotico di stimoli visivi, impatto sonoro e ritornelli, con una scaletta che pesca nella loro carriera anomala di Dj che hanno fatto otto dischi mettendo insieme Sometimes I Feel So Deserted e Go dall’ultimo album Born in the Echoes e Star Guitar da Come With Us del 2002 fino al medley di Setting Sun e Out of Control. I Chemical Brothers sono qui a ricordarci che, come sappiamo bene, la chimica che funziona è una sintesi perfetta di cose diverse che prese singolarmente non servono a niente.

Nella porta aperta da Tom Rowlands ed Ed Simons ci sono entrati in tanti. Uno è Gramatik, giovane e divertente ragazzo sloveno del 1984 che è partito nell’underground con la trilogia hip-hop strumentale Street Bangerz ed è arrivato ai festival mischiando tutto, cercando la diversità e mettendo una chitarra dal vivo sulle basi del suo ultimo album Epigram. Per il resto, come si diceva, le visioni strane immaginate dai Chemical Brothers sono diventate la nostra realtà. Per questo la loro musica è ancora la cosa migliore per dimenticare tutto quello che abbiamo intorno. E farci ballare.