La nudità dei Red Hot Chili Peppers è sempre stata una dichiarazione di intenti. Ha un che di malinconico e pornografico, è realismo della trasgressione: la band sopravvissuta a sé stessa mostra muscoli, tatuaggi e cicatrici per dimostrare cosa è disposta a fare nel nome del rock’n’roll. E si muove, balla, salta, usa il corpo come strumento per riaffermare la vitalità della classica formazione funk rock composta da basso-batteria-chitarra e da un frontman supereroe.

Per questo motivo, in fondo, non è mai stato importante come i Red Hot Chili Peppers suonano dal vivo. Nel corso della loro carriera e delle loro varie incarnazioni (con John Frusciante, Dave Navarro o Josh Klinghoffer alla chitarra) sul palco sono stati slegati, confusi o troppo sballati e Anthony Kiedis spesso non è come nei dischi. Ma sono sempre stati una rappresentazione onesta del potere trasformante della musica e di quanto possa essere travolgente e definitiva l’energia scatenata dagli strumenti del rock.

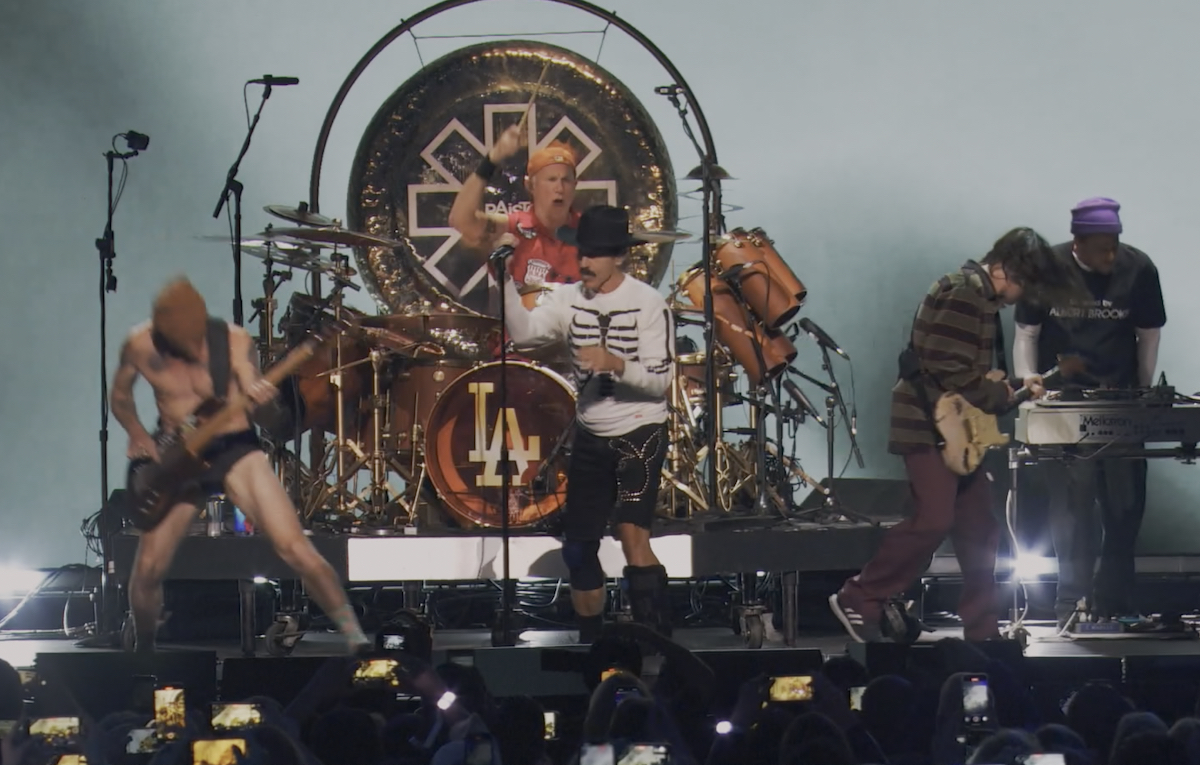

I Red Hot Chili Peppers, Foto Kimberley Ross

I Red Hot Chili Peppers hanno definito uno stile di vita ed un suono che affonda le sue radici in un punto indeterminato tra la California crossover anni ’90, la fantascienza funk anni ’70 di George Clinton e Jimi Hendrix, basando la loro identità di band su un’idea muscolare, erotica ed irreale a cui hanno dedicato (e sacrificato) la loro stessa vita, e anche quando sembra che sia tutto finito e hanno superato i 50 anni (tranne il nuovo arrivato Josh Klinghoffer che è nato nel 1979) sono determinati a fare in modo che quella musica continui a creare la sua magia, l’illusione che possa durare per sempre.

Il concerto dei Red Hot all’Ippodromo di Milano del 21 luglio è stata una dimostrazione di questa dedizione all’idea di rock a prescindere dalla sua esecuzione. E non è un caso che Anthony Kiedis abbia mostrato i muscoli e i tatuaggi solo alla fine, durante il bis con Give it Away.

I Red Hot Chili Peppers, Foto Kimberley Ross

A questo punto, forse non è più necessario. Meglio concentrarsi sulla musica. Davanti a 30.000 persone i Red Hot Chili Peppers sono saliti sul palco compatti e determinati e con un impatto sonoro all’altezza della situazione. Volume alto, palco colorato e psichedelico, telecamere dei maxischermi fisse sulla follia di Flea (che ringrazia il pubblico in spagnolo e poi dice: “Mi piacerebbe saper parlare italiano, piacerei di più alle ragazze”), la potenza di un Chad Smith gigantesco, la trasfigurazione elettrica di Josh Klinghoffer che si va portare via dai suoi stessi feedback e la mimica da star di Hollywood di Anthony Kiedis che si muove meno del solito e resta lì, aggrappato al suo microfono con lo sguardo fisso, a volte fuori fase e meno forte rispetto agli altri, ma pronto a raccontare il mondo scombinato e pericoloso dei Red Hot.

Suonano meno di due ore, pochissimo, ma suonano bene. Chad Smith è una macchina, Flea è un monumento, Josh Klinghoffer non ha il “Frusciante Touch” e le sue note lunghe, e nei pezzi da Californication (soprattutto in Otherside) si sente, ma ha quel suono funk un po’ malinconico che ha reso The Geatway l’album migliore dei Red Hot da anni e fa brillare le due meraviglie recuperate da Blood Sugar Sex Magik, Suck My Kiss e I Could Have Lied.

I Red Hot Chili Peppers, Foto Kimberley Ross

Ci sono grandi momenti funk rock, spettacolari jam session strumentali tra un pezzo e l’altro ma anche qualche imperfezione, perché i Red Hot Chili Peppers non fanno concerti perfetti, ma suonano sempre per ricordarci che quella musica, in fondo, è la loro vita. Con tutte le sue cicatrici.