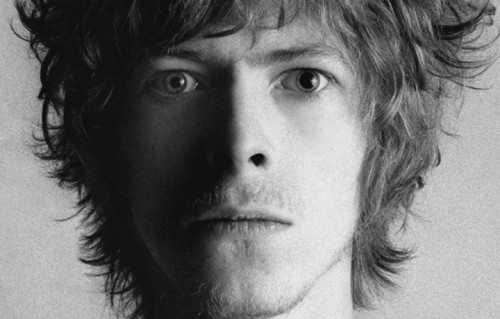

Per l’epoca, l’apprendistato artistico di David Jones – Bowie dal 1966 – durò parecchio. Dieci anni tra il giorno in cui papà John gli regala un sassofono contralto Selmer (1959) e la settimana di settembre 1969 con Space Oddity al quinto posto della classifica inglese dei 45 giri. A quel punto Bowie di anni ne ha 23, Pete Townshend 25, Ray Davies 26, Mick Jagger 27. Il bagaglio di icone culturali, mode, giacche e pettinature di questo giovane mod londinese, aspirante musicista ancora sconosciuto ai più, comprende tra l’altro: i poeti Beat che gli aveva fatto leggere suo fratello Terry; Charlie Parker ed Eric Dolphy studiati col suo maestro di sax, il jazzista Ronnie Ross; Elvis Presley e Little Richard; il R&B, il Mersey Beat, la prima psichedelia; Bob Dylan e il music hall, tanto per segnare la distanza che corre tra alcune delle sue ispirazioni musicali. In biblioteca: Orwell, Huxley, Baudelaire, Oscar Wilde, Isherwood. La mente e il corpo nutriti da una sbandata per il buddismo, il corso di mimo con Lindsay Kemp, festival all’aperto e controcultura hippy. Al cinema, soprattutto, il Kubrick di 2001 Odissea nello Spazio, e Arancia Meccanica.

Le maschere di Bowie affondano le loro radici in questo corpo a corpo della cultura mod (oppure anche da liceo artistico) con il resto del mondo, l’arte borghese, l’età adulta, il tempo che passa, la fine di parecchie illusioni del dopoguerra. I mod cercavano di vivere esattamente sul confine del where it’s at, che andrebbe interpretato come un’esasperazione paradossale dell’essere-alla-moda. Erano l’ultima incarnazione (proletaria, di strada, certo) di quel “nuovo tipo di aristocrazia (…) basata su doni divini che né il lavoro né il denaro sono capaci di donare” (Baudelaire). Ancora, una di quelle aristocrazie giovanili, moderniste, antiborghesi, che dalla metà dell’Ottocento in poi sempre accompagnano i tempi di crisi e/o disillusione.

Quando Bowie tira le somme del dandismo proletario che lo ha assorbito per un decennio, rende infine esplicito quel che c’è dietro: un rituale di autodistruzione. “Billy parlò per tutta la notte del suo suicidio / Di come si sarebbe tirato un colpo in testa / appena compiuti i 25 anni. / Quelli che ballano veloce non vogliono restare vivi / a 25 anni”. All the Young Dudes, scritta nel 1972 quando Bowie ha in effetti 25 anni, e regalata ai Mott the Hoople di Ian Hunter che ne fanno uno dei grandi inni rock del periodo, è una di quelle canzoni che hanno bisogno di più di una nota a piè pagina. C’è da spiegare soprattutto il ritornello che dice così: “All the young dudes (hey dudes) / carry the news”. Dude è slang americano; è il dandy, ma anche per esempio il “rifiutato” dei film western. E quali notizie porta, esattamente? Ce lo spiega Bowie in un’intervista del 1974 a Rolling Stone. La canzone – dice – avrebbe dovuto far parte di un musical di fantascienza basato sul personaggio di Ziggy Stardust. Trama: “Mancano cinque anni alla fine del mondo (…) Ziggy suona rock’n’roll e i ragazzi non vogliono più rock’n’roll. Non c’è più elettricità per suonarlo. Qualcuno consiglia a Ziggy di raccogliere notizie e cantarle, perché non c’è più neppure il telegiornale. Ziggy lo fa, le notizie sono terribili (…) Non è un inno all’essere giovani come molti pensano, è esattamente l’opposto”.

L’antirock

Questa storia del musical mai scritto su Ziggy Stardust è un pallino del Bowie di quegli anni (non solo, dal momento che uno dei suoi ultimi lavori è il musical off-Brodway Lazarus). Aggiungerà in qualche occasione di non avere avuto la pazienza e il tempo di scriverlo per intero. A William Burroughs dirà invece di Ziggy Stardust come di una “versione abbreviata” di un musical (assieme a Kubrick e alla fantascienza pulp, Burroughs e i suoi Ragazzi selvaggi sono una delle ispirazioni di questa storia). I 5 anni alla fine del mondo sono gli stessi della canzone Five Years che apre l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Nella stessa canzone c’è un verso che dice: “Faceva freddo e pioveva, mi sentivo come un attore”. Insomma, anche se un musical vero e proprio non c’è, l’idea di farne parte, sentirsi attore, e usare una dinamica teatrale, inautentica, straniata, antirock, è la prima e fondamentale invenzione di David Bowie come performer e artista pop nella prima metà degli anni ’70.

Però la nozione così banalizzata del “camaleontismo” di Bowie è del tutto incompleta se non si tiene presente quanti significati nasconde, e quanto profondi. Per uno che ha avuto qualche dimestichezza col buddismo e l’esoterismo, l’idea di un mondo di apparenze e reincarnazioni ha una segreta attinenza col teatro. Teatro è quel che resta delle opere d’arte totali dei nazismi e dei comunismi anni ’30, il lato diabolico della seduzione di massa, le visioni apocalittiche della fantascienza pulp. «Ovunque mi girassi», dirà in un’intervista del 1980, «vedevo i grandi demoni del passato e i demoni del futuro sfidarsi sul campo di battaglia delle emozioni». Infine, dopo aver provato a copiare cantautori come Anthony Newley e Jacques Brel, Bowie prese lezioni da Lindsay Kemp anche per questo: cercare uno sbocco per una carriera che sembrava, nel rock’n’roll, non portarlo da nessuna parte. Semplicemente, per tutti gli anni ’60 cambiare maschera è il trucco che Bowie usa per ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo: si tratta cioè di un “camaleontismo” subìto, carico di frustrazioni, errori, false piste.

Da Londra alla Luna

Mercoledì 30 luglio 1969 volò da Malta a Roma in compagnia del suo manager di allora, Ken Pitt. Non era ancora famoso e neppure ricco. L’album inciso per l’etichetta Deram due anni prima – curioso mix di psichedelia e musical – era stato un fallimento commerciale, tanto che, in attesa di trovare una nuova casa discografica, aveva fatto il commesso in un negozio di fotocopie. Un mese prima aveva registrato Space Oddity ai Trident Studios di Londra, in una session della quale tutti i partecipanti avevano riconosciuto subito la “storica importanza”. Nonostante il protagonista della storia – l’astronauta Major Tom – si perdesse beato nello spazio, la canzone era stata scaltramente offerta alla BBC per musicare la diretta dell’allunaggio dell’Apollo 11. Era effettivamente andata in onda a un certo punto della nottata.

La sera del 31 luglio Bowie era atteso a Monsummano Terme, provincia di Pistoia, per il Festival internazionale del disco. Pitt aveva accettato l’offerta, tanto per regalare al suo artista una settimana di vacanza: fun and sun – gli aveva ripetuto per convincerlo – sole e divertimento. Immaginava di poter ristabilire così il suo controllo sull’artista che, frustrato dai ripetuti insuccessi, sentiva allontanarsi velocemente. Bowie stette al gioco. A Malta, dopo essersi esibito in un analogo festival, improvvisò un concerto sulla portaerei USS Saratoga ormeggiata al porto. In Italia gli andò peggio: «Salimmo su un pullman per percorrere quella che immaginavo fosse una distanza ragionevole», racconta lo stesso Pitt nelle sue memorie, «ma si scoprì che il viaggio notturno sarebbe durato sei ore. A parte arrabbiarsi non c’era altro da fare che sistemarsi il meglio possibile e sperare di dormire un po’. Il primo a dormire fu David, con la testa appoggiata sulla mia spalla. Poi toccò a me».

Ken Pitt era un manager all’antica, e per questo di lì a poco sarà escluso un po’ crudelmente dal giro. Alto, elegante, grandi occhiali. Un raffinato omosessuale che sapeva citare Keats, si intendeva d’arte e adorava le canzonette. Fu conquistato, quando ascoltò David Jones una sera del 1967 al Marquee di Londra interpretare una vecchia canzone di Judy Garland. Si innamorò di lui, 20 anni appena compiuti, lo ospitò per qualche tempo a casa sua in Manchester Street. Pitt sognava per Jones/Bowie un futuro da entertainer leggero, e si faceva in quattro perché qualcuno si accorgesse di lui. Pigmalione fino in fondo, gli aveva fatto leggere Oscar Wilde e Christopher Isherwood. Di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti tirò fuori dalla valigia il primo lp dei Velvet Underground. Anche questo ebbe un’enorme influenza sul ragazzo ancora vestito da mod: alla fine di settembre 1971, quando il suo nuovo manager Tony Defries organizzò un viaggio promozionale a New York, Bowie volle incontrare per primi Andy Warhol e Lou Reed (al quale produrrà di lì a poco l’album Transformer). La stessa notte, al Max’s Kansas City, si imbattè nel suo “atomo gemello”, Iggy Pop.

Di aneddoti sulla “bisessualità” di Bowie sono piene interviste e biografie. Alcune di queste interviste – come la prima e più famosa, apparsa su Melody Maker il 22 gennaio 1972 – sono dei fantastici exploit teatrali: «Sono gay», disse quella volta, «lo sono sempre stato anche quando mi chiamavo David Jones». Poi c’è il playback di Starman alla tv inglese, Top of the Pops, il sesso mimato di fronte a milioni di adolescenti con gli occhi di fuori tra lui e il chitarrista Mick Ronson. Ma in realtà, i commenti più carini sulla sessualità di Bowie vengono dagli amici, tutti invidiosi perché all’epoca lo squattrinato 20enne non aveva quasi mai problemi a «pagare l’affitto di casa». Ken Pitt raccontava di averlo raccolto che dormiva in un camioncino. Nel 1968 si era trasferito a casa di Hermione Farthingale, una danzatrice della compagnia di Lindsay Kemp, in un appartamento hippy-chic di South Kensington. Dall’aprile 1969 viveva nel sobborgo di Beckenham – non lontano dalla casa dove era nato – con Mary Finnigan, giornalista del periodico underground International Times, e i suoi due figli. Mary Finnigan era tra le animatrici del cosidetto Art Lab, lo spazio off-off ricavato da un vecchio pub che ospitava concerti e reading. E a proposito, in molti, oggi, dubitano della pur breve conversione hippy in quegli anni così affollati e convulsi. A cominciare dal suo storico produttore e collaboratore Tony Visconti che si rifiutò di lavorare su Space Oddity, perché la trovava troppo commerciale, furba, nell’anno della Luna, ma che in seguito si mangiò le mani per non aver partecipato alla registrazione. Con Hermione Farthingale e il bassista John Hutchinson, Bowie aveva messo in piedi alla fine del 1968 un trio folk-rock, i Feathers. Senza successo, ma cominciava a farci l’abitudine. Dei Feathers resta un lungo filmato promozionale, Love you Till Tuesday: sette canzoni messe in scena tra boschi e boutique dai tre musicisti, un pezzo di mimo e la prima versione di Space Oddity. L’idea di Pitt era quella di vendere il filmato alla tv tedesca. Un altro fallimento.

In quei giorni spuntò fuori, infine, un certo Calvin Lee che a Londra conosceva tutti, e aiutò Bowie a firmare il contratto con la Mercury per Space Oddity. A una cena in un ristorante cinese il cantante si innamorò all’istante della fidanzata di Lee, Angela Barnett. Dopo aver assistito a un concerto dei King Crimson, i due passarono la notte assieme. Il 20 luglio guardarono in tv la diretta dalla Luna, Angela uscì un momento di casa e rientrò sostenendo di aver visto degli extraterrestri. “Ho conosciuto mia moglie”, recita una celebre citazione di un’intervista di Cameron Crowe, “perché uscivamo con lo stesso uomo”.

“Piccola città, due hotel, love bowie”

Dieci giorni dopo, a Monsummano Terme, provincia di Pistoia, a sei ore di pullman da Roma, Angela Barnett era lì ad aspettare Bowie. Per la sorpresa e forse anche per la gelosia di Pitt, che la temeva più di tutti tra quelli che avrebbero potuto rubargli il suo tesoro. Bowie le aveva mandato un telegramma da Malta, oggi tra i memorabilia del rock, che recitava testualmente: “città monsummano terme, piccola città, 30 luglio, due hotel, love bowie”. Bisogna ancora affidarsi ai ricordi del manager per immaginare quella serata: “Mentre eravamo tutti riuniti nell’ingresso dell’hotel, in attesa di raggiungere il teatro, David e Angela iniziarono a scendere lentamente l’ampio scalone. Era un’apparizione di grande effetto che provocò grande eccitazione. I capelli di David erano striati di nero e tenuti insieme da un nastro di velluto nero. Indossava una magnifica camicia vecchio stile che Angela aveva trovato per lui al mercato di Portobello Road: Angela indossava un lungo abito diafano e sottile, così trasparente che si poteva vedere chiaramente che sotto non portava nient’altro che un paio di slip. (…) sembravamo più una bizzarra congrega nuziale che i partecipanti a un festival di musica internazionale”. Non è tutto. “…bisogna ricordare che ci trovavamo in una piccola comunità italiana molto chiusa, in cui ogni pensiero e ogni azione erano modellati sulla secolare tradizione Cattolica Romana… Quella fu la notte più eccitante che la gente del posto abbia mai trascorso (…) David ai loro occhi era il biondo Shelley, il poeta inglese che aveva colpito i loro cuori più di un secolo prima e che era annegato nella vicina La Spezia e le cui ceneri erano sepolte a Roma come quelle di Keats”.

Wow. David e Angela si sposeranno nel marzo del 1970.

Il programma del festival di Monsummano, presentato da Daniele Piombi e sponsorizzato dal Calzaturificio Fiorella – chiuso da tempo e oggi convertito in una grande area postindustriale – prevedeva l’esibizione di cinque cantanti: l’argentino Riccardo Cerrato, l’austriaco Peter Horton, la belga Ann Soetart, la francese Sabrina, il tedesco Giorge Monro (sic) – tutti nomi di cui nel tempo si sono perse le tracce. Bowie rifiutò la scalcinata orchestrina di accompagnamento fornita dal festival, si mise fuori gara e cantò sulla base preregistrata una canzone del suo album del 1967: When I Live My Dream: “Quando vivrò il mio sogno / ti porterò con me / su un cavallo dorato”. Canzone tradizionalissima, con un ritornello killer e altri piccoli trucchetti di bravura nel finale. Anzi, proprio un numero da musical senza musical, come saranno le canzoni di Ziggy Stardust. Piacque. All’unanimità, i giurati internazionali di Monsummano, lo premiarono come “Disco meglio prodotto”.

When I Live My Dream era stata pure la canzone scelta da Lindsay Kemp per aprire un suo spettacolo del 1968. E così Bowie era entrato in contatto con il bizzarro mondo del mimo inglese in un appartamento pieno di «papponi, ballerine, drogati e puttane», come ricordò una volta lo stesso attore. «Credevo che fosse innocente come un bambino», continuava, «ma quella sera si sedette, si guardò intorno e si sentì a casa». Anche Kemp sedusse e catturò per un attimo Bowie nel suo mondo di kabuki, mimo, commedia dell’arte e cinema muto. Bowie si lasciò volentieri catturare. Prese lezioni di mimo e danza, i due collaborarono a un Pierrot in torquoise nel quale il cantante interpretava quattro suoi pezzi. Una mezza leggenda narra pure di un tentativo di suicidio di Kemp, quando scoprì una liason tra il cantante e la scenografa.

Ai primi di agosto 1969, subito dopo Monsummano, Bowie tornò in tutta fretta a Londra per partecipare al free festival di Beckenham. Trasse dall’esperienza una canzone: Memory of a Free Festival, sottilmente ironica: “Il Satori dev’essere qualcosa del genere / (…) Scrutammo il cielo con occhi arcobaleno e vedemmo macchine di ogni forma e dimensione / Parlammo con alti venusiani di passaggio (…)”. Era lo stesso giorno di Woodstock, lo stesso giorno in cui morì suo padre. In quell’estate del 1969 Bowie ha i capelli ricci e biondi, è la sua maschera hippy. Fino al ’67 aveva portato un taglio alla francese in perfetto stile mod. Nel 1968 una peluria rada sul mento, capelli lunghi e lisci. L’apparizione di Angela – americana, energica, chiacchierona – avrà enorme influenza sul suo look: i capelli tinti di rosso, permanentati e presi a rasoiate, come prima le camicie a sbuffo comprate a Portobello, poi la tutina dell’apparizione di Ziggy Stardust furono tutte, in un modo o nell’altro, idee sue.

La (s)fortuna di Bowie poi, ebbe una curiosa appendice. Nel novembre 1969 uscì una notissima versione italiana di Space Oddity, cantata dallo stesso Bowie su parole di Mogol – come si sa totalmente slegate dall’originale melodramma spaziale. La canzone fu eseguita in italiano in uno studio di registrazione con l’assistenza del produttore Claudio Fabi, il quale non manca di ricordare che secondo lui Bowie aveva capito perfettamente quel che stava cantando, e non fece particolari obiezioni. È certo però che Bowie anni dopo scrisse un folle testo decadente per la versione inglese di Io vorrei, non vorrei…, di Battisti-Mogol: Music Is Lethal, cantata da Mick Ronson. “Mulatto hookers, cocaine bookers, troubled husband…”, dicevano i versi. E al posto del celebre ritornello “come può uno scoglio / arginare il mare” qualcosa come: “l’uomo mascherato piange il passare della notte”.

La trilogia berlinese

Quando uscì Station to Station, nel 1976, il critico di Creem, Lester Bangs, si produsse in una memorabile stroncatura. Non del disco che, a modo suo, apprezzava. Ma del personaggio: “Come tutti i lettori fedeli di questa rivista sanno”, scrisse Bangs, “David Bowie non è mai stato un mio eroe. Ho sempre pensato che tutta quella roba di Ziggy Stardust uomo-delle-stelle fosse una montagna di merda, specialmente perché arriva da un tizio che non prende volentieri neppure un cazzo di aeroplano”. Bangs aveva in orrore tutto quanto nel rock era “poetico” e pretenzioso. E in effetti, Bowie era arrivato in America via nave, il 1° aprile del 1974, sul transatlantico SS France.

Una cosa è certa: avesse preso volentieri l’aereo, non avrebbe viaggiato in treno tra Berlino, Varsavia e Mosca, né avrebbe camminato in quelli che sarebbero diventati di lì a breve gli scenari della sua Trilogia. A Brést, uomini del Kgb o qualcosa del genere gli sequestrarono alcuni libri sul nazismo, la sua segreta, imbarazzante passione del momento assieme agli Ufo e all’esoterismo. Al suo compagno di avventura Iggy Pop furono sottratti alcuni numeri di Playboy. A Varsavia ebbe tempo di passeggiare per poche ore in città: si avviò lungo un grande viale dritto e semideserto che usciva dalla stazione Warszawa Gdansk, scritto in neon bianco sulla cima del piccolo edificio moderno. Arrivò a un rondò dove c’era un negozio di dischi e lì comprò un lp di musica tradizionale vocale, che si rivelerà molto simile alla parte cantata di quella straordinaria mini-sinfonia alla Shostakovich intitolata per l’appunto Warszawa.

Gli album Low, Heroes, Lodger, incisi in rapida sequenza tra il 1976 e il 1979, nacquero poco dopo in un grande appartamento al 155 di Hauptstrasse, nel quartiere di Schöneberg a Berlino Ovest, dove Bowie festeggiò il 30esimo compleanno, buttò all’aria i vecchi travestimenti e visse «il periodo più felice della vita fino a quel momento». Nell’appartamento di 7 stanze stava con la sua assistente e amante Coco Schwab, con Iggy Pop, col figlio Zowie e la tata. La moglie Angie passò, quasi solo per chiedere il divorzio. In realtà la “trilogia” fu pensata, incisa e mixata non solo nella città del Muro, ma anche a Pontoise (Francia), Vevey (Svizzera), New York. E gli album furono sei, se si aggiungono i due lp di Iggy Pop scritti da Bowie (The Idiot e Lust for Life), e il live della tournée del 1978 Stage. Senza contare la versione frattale di Alabama Song di Brecht-Weill (incisa una notte a Londra nel 1979). Ma Bowie regalò a Berlino gran parte del suo fascino di metropoli postindustriale dove il tempo sembrava impazzito: scendevi dal treno e non sapevi più se era il 1945 o il 2045, se tutto era già successo o tutto doveva ancora succedere. Non a caso, il centro esatto della “trilogia” è un canzone come Heroes, pensata, suonata, cantata e ambientata sotto il Muro.

Heroes è la storia di due amanti. Forse sono separati dal Muro. Forse stanno cercando di fuggire e si baciano per l’ultima volta mentre i fucili gli sparano sopra le teste. Può darsi che fosse stato il dipinto dell’espressionista berlinese Otto Mueller Coppia di amanti custodito al museo Die Brücke, che Bowie aveva visitato, a suggerire l’immagine. O la fugace storia d’amore tra il produttore Tony Visconti e la cantante Antonia Maas – un bacio all’ombra del Muro sbirciato dallo stesso Bowie dalle finestre dello studio di registrazione Hansa Ton – a ispirare il testo. Chissà se c’era dell’ironia in quell’“eroi”. Seguendo il metodo di tutta la lavorazione della “trilogia”, il testo fu inciso per ultimo, quando la tessitura sonora era già pronta.

Quel metodo ricordava il cut-up di Burroughs, non più la messinscena straniata del musical, né le strutture logore del rock. Brian Eno, che si dichiarava significativamente un «non musicista», lo completava con le “Strategie Oblique”, un mazzo di carte con dei “consigli” per vincere i blocchi creativi. Così, registrando separatamente le tracce delle canzoni, i musicisti si trovavano a lavorare l’uno contro l’altro, mentre Bowie, Eno e Visconti si incaricavano di dare a loro (e a se stessi) indicazioni vaghe, prima di affrontare con le forbici e i pochi strumenti elettronici dell’epoca, il mix finale.

Per Heroes dapprima fu incisa la sezione ritmica, processata con un primitivo campionatore da Visconti. Poi fu registrata la chitarra di Robert Fripp (che rimase a Berlino una sola notte, quella), “passata” quindi al sintetizzatore Arp, che Brian Eno si portava nella valigia. Infine, venne l’incredibile crescendo della voce di Bowie, dal crooning iniziale fino al lancinante urlo finale. Visconti aveva imparato il mestiere da George Martin, il produttore dei Beatles: tagliò e incollò varie parti delle diverse registrazioni della base, quindi posizionò tre microfoni a diversa distanza da Bowie nel grande studio. I microfoni venivano attivati dalla differente emissione vocale, sfruttando l’eco delle pareti. E, a fine canzone, la voce sembrava venire giusto di là dal Muro, restituendo perfettamente l’inquietudine che prendeva chiunque lo vedeva per la prima volta e, salito su una delle torrette di guarda, scopriva il vuoto della terra di nessuno verso Berlino Est.

Cocaina

Berlino fu per Bowie prima di tutto una cura. A Los Angeles – la città dove aveva vissuto i due anni precedenti – si era ridotto a uno scheletro ambulante: non usciva quasi mai, stava sveglio solo la notte, beveva unicamente latte, fumava quattro pacchetti di Gauloises al giorno. Al resto ci pensava la cocaina. Dopo aver inciso due brillanti album funky-soul come Young Americans e Station to Station, era devastato da manie di persecuzione, deliri occultisti, fantasie naziste. Queste ultime, espresse in dichiarazioni tipo: “Hitler è stata la prima rockstar”, lo avevano reso pressoché impresentabile in Inghilterra, specie dopo che il Daily Star aveva pubblicato una foto nella quale lui faceva “il saluto nazista”. E a poco valse la precisazione che stava solo salutando i fan. A Londra, il punk e “Rock Against Racism” (il movimento inglese che nacque anche a causa della velocità con cui i gruppi neofascisti si erano appropriati delle imbarazzanti dichiarazione di Bowie), gli avevano già giurato guerra.

Invece, a Berlino sembrava che nessuno lo conoscesse. Si svegliava tardi e saliva in bicicletta: il percorso da casa agli studi Hansa Ton, nello sconvolgente e polveroso vuoto tra Potsdamer Platz e l’Anhalter Bahnhof, il mozzicone dell’ex stazione ferroviaria più grande d’Europa, aveva il Muro come quinta. Qui vide un giorno tra i graffiti la scritta “Bowie” con la “e” trasformata in una svastica. Non ne fu contento, e scese a più miti consigli col passato. «Tutta colpa di Los Angeles», ricordò una volta durante una lunga intervista a New Musical Express, «un posto fottutissimo che dovrebbe essere spazzato via dalla faccia della Terra. A Berlino mi trovai ad affrontare la questione, perché tutti i miei amici erano di sinistra. Incontravo questi ragazzi della mia età che avevano avuto padri nelle SS, ed era un buon modo per risvegliarmi dall’incubo, ricominciare a far funzionare la testa in un modo più normale… Sì, tornare in Europa fu come ricadere sulla Terra».

La Berlino che Bowie aveva in mente era la capitale che fu negli anni ’20 e ’30: i cabaret, Brecht-Weill, gli adorati artisti espressionisti di Die Brücke, Christopher Isherwood che conosceva bene. Trovò ancora qualcosa, tra le macerie. Ma la Berlino anni ’70 – lo aveva detto bene il regista Werner Herzog – era in realtà un posto dove erano rimasti solo i figli e i nonni. Specialmente i figli, che stavano velocemente ripopolando l’unico posto in Germania dove non si faceva il servizio militare. E i turchi, che stabilendosi nei quartieri svuotati e interrotti dal Muro, come Kreuzberg e Neukölln, le avevano dato un aspetto da metropoli multietnica non ancora così comune per l’Europa continentale. Per questo, in Neuköln Bowie fa suonare il suo sassofono come un strumento orientale, sopra un tessuto sonoro cupo e sinistro come una qualsiasi periferia sfasciata dei giorni a venire.

Altre suggestioni si portò dietro in quegli anni. Il pop elettronico dei Kraftwerk, quell’Autobahn ascoltata a tutto volume sulle freeway a L.A. La kosmische musik dei Neu! e dei Faust, vagamente imparentata con il suono ossessivo e nebuloso dei Velvet Underground, a tagliar fuori quasi tutto il resto del rock, pomposo e inservibile quello sì – proprio come sosteneva Lester Bangs. Quel suono, espresso in lunghe composizioni strumentali come Warszawa, Neuköln, Art Decade, fece epoca e scuola. Fu il suono del paesaggio post-industriale nel quale si stavano trasformando gran parte delle metropoli europee, l’ideale ispirazione di tutte le musiche che riflettevano la catastrofe e l’inquietudine, la struggente Nostalgia del Futuro del post-punk.

Where Are We Now?

Anche la “trilogia berlinese”, in fondo, fu per larga parte la colonna sonora di un film immaginario. Ancora un altro film senza film, come i musical senza musical di pochi anni prima, perché poi la trama vera – nella musica – la scrive l’esistenza di ciascuno. Ancora quel “sentirsi un attore”, stavolta nel mezzo delle rovine delle Storia. “La rovina”, ha scritto il filosofo Jacques Derrida, “non sopraggiunge come un accidente sopra un monumento che soltanto ieri era intatto. In principio c’è la rovina. La rovina è quel che accade all’immagine dal primo momento che la guardiamo”. Ho il sospetto che questo sia il definitivo statement esistenziale, estetico, mistico persino, di David Bowie. Non a caso, il distacco dal mondo dell’ex mod londinese, ossessionato dal sapere esattamente sempre where it’s at, sarà svelato in una delle canzoni più vere e dolorose degli ultimi anni, quella Where Are We Now? dedicata alla memoria e ai luoghi della sua vita a Berlino 35 anni fa: “Seduto al Dschungel di Nürnberger Strasse / un uomo perso nel tempo vicino al KaDeWe / Così vicino alla fine”.

Potete leggere l’edizione digitale della rivista,

basta cliccare sulle icone che trovi qui sotto.