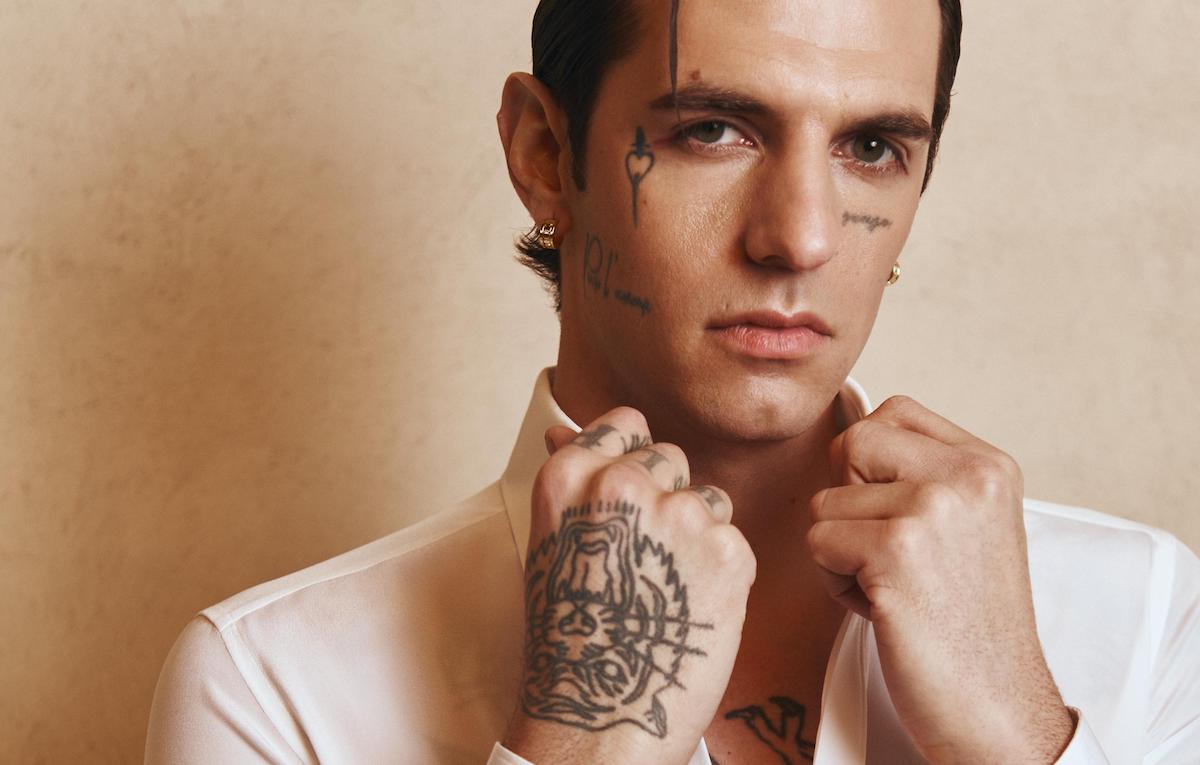

Mettiamola così: questo è un album prodotto da un tizio che ogni maledetto giorno si presentava in studio con una diversa t-shirt dei Pearl Jam. Ora, c’è chi arriva a dire che è di dubbio gusto persino indossare la maglietta della tua band preferita quando vai a vederla dal vivo. Di sicuro per un musicista entrare in studio e vedere il produttore che porta sul petto il logo del tuo gruppo o peggio ancora il tuo viso dev’essere ridicolo, se non imbarazzante. Ma Andrew Watt è così. Sta realizzando il sogno di mettere le mani sulle band che ha amato e farle ascoltare a chi all’epoca manco era nato – lui lo era ma di poco, essendo venuto alla luce nei giorni in cui i Pearl Jam scrivevano le canzoni di Ten.

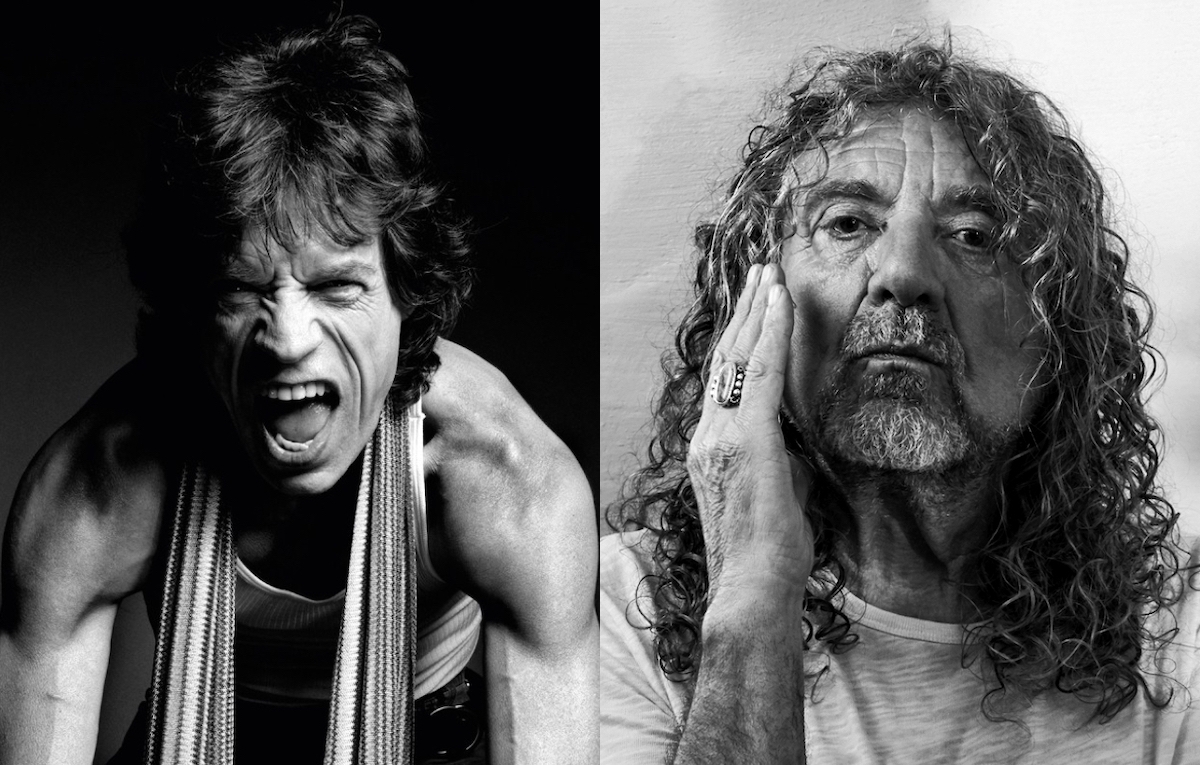

Watt lo sta facendo con un entusiasmo che a quanto pare è contagioso. Come Rick Rubin, coltiva il mito del ritorno a un’espressività primitiva e senza filtri. Diversamente da Rick Rubin che ama scarnificare il suono per trovarne l’essenza, Watt si limita a replicarlo passandolo attraverso il filtro della contemporaneità. Senza darlo a vedere, è un potente agente della nostalgia. Ecco perché certi album che produce come Dark Matter o Hackney Diamonds dei Rolling Stones suonano simili ma non troppo ai classici. Sono dischi furbi, destinati ad essere disdegnati da chi pensa che il meglio sia passato, amati da chi è convinto che il passato sia sempre il meglio.

Questo per dire che Dark Matter, che uscirà il 19 aprile, non è solo l’album in cui i Pearl Jam devono dimostrare dopo alcune prove minori d’avere ancora una ragione di vita in sala d’incisione – dal vivo, si sa, è un’altra faccenda. Con un produttore del genere, non può che essere il disco del fatidico ritorno al passato, una formuletta che nel 90% dei casi nasconde opere in cui la band cerca di catturare l’energia giovanile senza riuscirci e questo semplicemente perché tutti invecchiamo e per quanto c’illudiamo del contrario il passato non torna mai.

Nel caso di Dark Matter, della tanto evocata band anni ’90 non resta che l’eco. Se avete accettato serenamente che i Pearl Jam non sono più rilevanti, com’è naturale per musicisti in giro da tanti anni, è facile farsela bastare, anche perché era un pezzo che non li sentivamo così vivi. In un certo senso, questo è il loro Hackney Diamonds, nel bene e nel male, è l’essenza del gruppo in presenza di una riduzione di ispirazione e stimoli, e questo nonostante il passo scattante, certamente non da quasi sessantenni, di Scared of Fear o React, Respond, che sono le prime due incise per il disco dettandone il tono e l’urgenza.

Se Dark Matter ha un problema non sono quindi i bpm, non è l’energia. Non è certo la foga benedetta che ci mette Mike McCready nel suonare i suoi tipici assoli brevi e convulsi come quello in coda a React, Respond, non sono i riff di Stone Gossard e nemmeno i richiami ai classici, anche se si potrebbe compilare una mappa concettuale dei riferimenti del disco (qualcuno l’ha pure abbozzata). Il problema è che nessuna di queste canzoni sembra, come dire, inevitabile. È quel che distingue le grandi canzoni da tutte le altre: la netta sensazione che quel riff, quella sequenza d’accordi, quelle parole non possano che essere precisamente quelle. In Dark Matter non succede. È un buon disco, è probabilmente il meglio che i Pearl Jam possono fare in questo tempo confuso e 34 anni dopo il loro primo incontro, ma ha il fascino dell’opera famigliare, non di quella che ti scuote emotivamente.

Difficile individuare il posto che può avere l’album nella contemporaneità, se ne ha uno. Non è una questione secondaria: non sempre ce ne rendiamo conto, non subito almeno, ma amiamo i dischi anche per quel che dicono di noi e del tempo in cui viviamo. Forse queste canzoni riveleranno più in là i loro significati e andranno a comporre un quadro più ampio, ma a giudicare dal tono delle musiche e dei testi di Eddie Vedder, che sono spesso sufficientemente vaghi da evocare storie sia private che collettive, Dark Matter pare incitare a resistere all’aria del tempo che è fatta di dolore e incertezza, conflitti e macerie, fantasmi e oscurità, immagine ricorrente quest’ultima accanto a quella della fine. Ci dice che bisogna resistere creando connessioni e che sta anche a noi decidere se essere, per usare la metafora di Setting Sun, tramonto o alba – un’idea peraltro applicabile anche al gruppo e alla sua voglia di non mollare.

Vedder dice queste cose con la “voce” d’un sessantenne (lo diventerà a dicembre) che dedica alle figlie Something Special, canzone caruccia ma dal testo tremendo nonostante la citazione di Better Man che pare d’intravedere. Mancano ed è un peccato storie forti e coinvolgenti come quelle, per fare due esempi, degli outsider di Ten o la lotta con la vita e la morte di Vitalogy. O forse più semplicemente sto chiedendo troppo a una band che ha pubblicato il primo album nel 1991 e che continua a far musica buttando fuori ogni tot anni una raccolta di canzoni più o meno riuscite.

Questo disco che si apre con una specie di Master/Slave 2024 interrotta dal rumore di una stecca da biliardo di Sean Penn e si chiude con una canzone che completa concettualmente la prima sciogliendone i dubbi è stato scritto interamente da sette autori, i cinque Pearl Jam più Andrew Watt e il membro aggiunto Josh Klinghoffer. Non credo vada letto come “diciannove autori per ‘sta merda” (cit.), ma come: siamo una band, le abbiamo scritte tutti assieme in sala d’incisione, firmiamole tutte assieme. È un punto rilevante. Lavorando in due finestre temporali limitate e soprattutto spingendoli a creare assieme, sul momento e non da soli com’è successo per Gigaton, Watt ha fatto un buon servizio ai Pearl Jam. Forse era questa l’unica via praticabile: produrre il disco dal punto di vista di un vecchio fan. Ascoltati nel contesto dell’album, acquistano senso e migliorano anche i primi due estratti Running e Dark Matter (al netto dell’effetto tremolo che fa un po’ You Are). Ci sono tre, quattro canzoni sottotono, che sembra non vadano da nessuna parte, ma in fondo nessuna di cui vergognarsi (ok, apparentemente oggi nessuno si vergogna della musica mediocre che pubblica, ma ci siamo capiti).

A questo punto della loro storia, quando la maggior parte delle band si sono disintegrate da un pezzo, i Pearl Jam suonano meglio quando vanno sul sicuro. Ovvero, da una parte pezzi che cercano di catturare la sinergia di musicisti che suonano dal vivo e dall’altro canzoni che si ricollegano alla grande tradizione americana, quella del mainstream sano d’un Tom Petty come in Wreckage, e alla carriera solista di Vedder – un’idea non sbagliata quest’ultima essendo l’intuizione di utilizzare Watt anche per i Pearl Jam nata dalle session di Earthling ed essendo Into the Wild la cosa migliore fatta dalla band e dai suoi membri da una vita a questa parte. Le stranezze, una delle specialità della casa da una trentina d’anni, sono tenute a freno, c’è giusto un timbro di chitarra new wave tipo Cure in Won’t Tell e poco altro. Altri riferimenti sono decisamente più famigliari, dagli Who in Got to Give ai Soundgarden in Waiting for Stevie (che sarebbe poi Stevie Wonder, che Watt e Vedder aspettavano in studio ai tempi di Earthling). Constatare che i Pearl Jam fanno bene sé stessi e che non possono fare molto altro è allo stesso tempo soddisfacente per chi li ama d’un amore viscerale e deludente per tutti gli altri.

Ha detto Eddie Vedder che quando vedeva Watt con indosso una t-shirt dei Pearl Jam faceva finta di niente. Molto saggio. Il messaggio però è passato e il cantante ha fatto bene a non ignorare le fantasie del produttore di catturare una parte della grandezza dei vecchi Pearl Jam. Col suo entusiasmo da fan e il suo know how, Watt ha il merito d’aver prodotto un album in cui la band lascia stare ogni tentativo maldestro di farlo strano e ogni pretesa d’essere contemporanea o a suo modo pop. È già qualcosa dopo dischetti come Backspacer, Lightning Bolt e Gigaton. Ti vien voglia di alzare il volume mentre senti Dark Matter e poi di riascoltarlo una seconda volta. Per i Pearl Jam non sarà una nuova alba, ma nemmeno un tramonto.