Gli Algiers sono giunti al quarto difficile album. Una volta per definizione era il terzo, ma oggi per qualunque band ancora lontana dall’infrangere la barriera tra culto diffuso nella nicchia alternative e il successo vero e proprio tutti gli album sono “difficili”. Le modalità di consumo musicale mordi-e-fuggi (o se si preferisce mordi-e-spara-subito-la-tua-inappellabile-opinione-sui-social) rappresentano un’arma a doppio taglio per chiunque, inducendo tanto a entusiasmi esagerati quanto a stroncature o ridimensionamenti ingenerosi, con il risultato di liquidare in un senso o nell’altro album la cui densità concettuale e sonora meriterebbe riflessioni più ponderate.

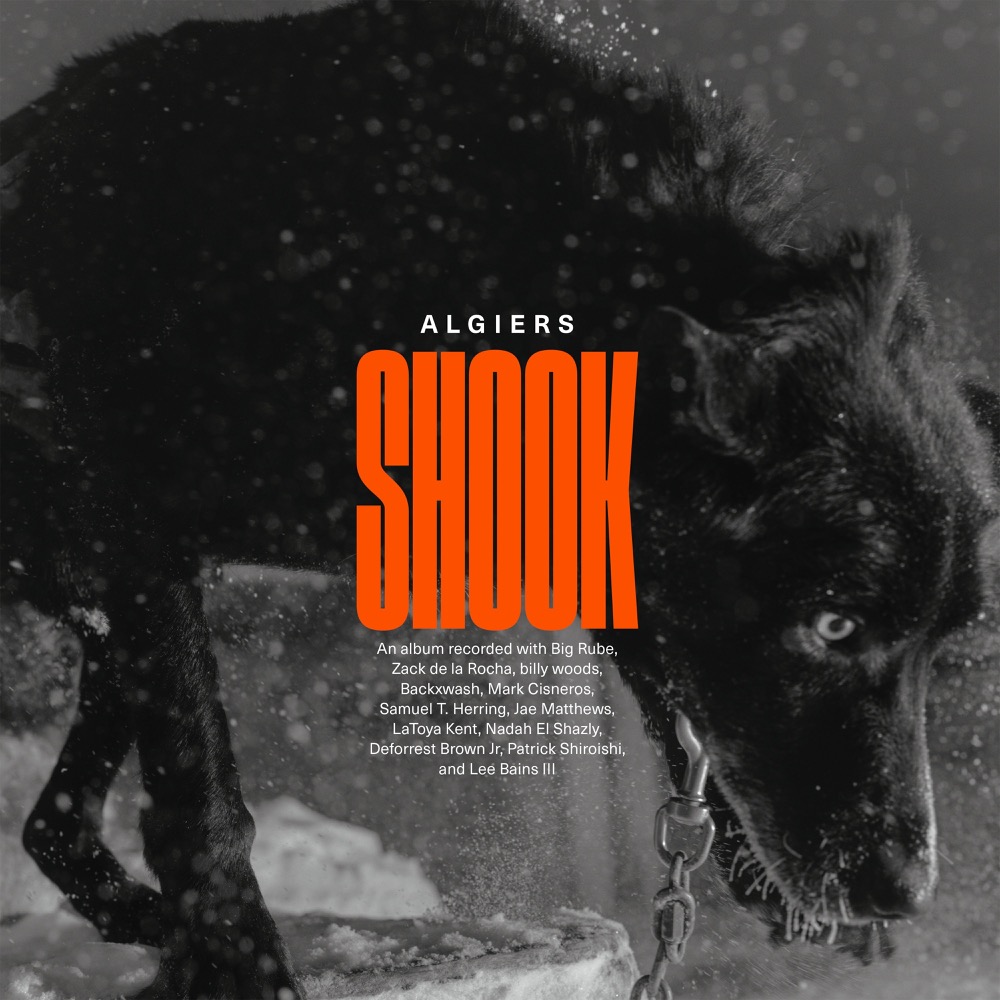

Shook, il nuovo lavoro del gruppo di Atlanta, si presta e allo stesso tempo si espone coraggiosamente all’ordalia del giudizio fast’n’furious. Si intuisce che vuole essere un cambio di passo, si avverte l’intenzione di pubblicare un manifesto e di firmare in qualche modo la contemporaneità con uno statement artistico “pesante”. Tutto questo prima ancora di ascoltarlo. Bastano, in questo senso, i featuring dichiarati sulla copertina, quasi come se il disco fosse co-intestato con i vari ospiti che appaiono a rotazione in diversi brani. Sottolineare così platealmente gli apporti esterni potrebbe anche essere un modo per dichiarare la propria centralità nel panorama musical-culturale odierno, quasi come se gli Algiers si vedessero come collettori prescelti di energia, creatività e (ovviamente) rabbia politica. Presuntuoso? Dipende dai risultati, ma anche dalla filosofia che sta dietro a questa scelta e che parzialmente la giustifica. A proposito di rabbia e copertine, tra l’altro, va anche notato che storicamente i dischi con un canide inquietantemente famelico sulla cover annunciano in genere fuoco e fiamme barricaderi. Da questo punto di vista, l’album brucia eccome.

Tuttavia Shook mantiene solo in parte le promesse che la cornice lascia intendere. Nella sua enfasi a tratti sopra le righe c’è un che di sovraccarico, così come – più ancora che negli altri album degli Algiers – si rischia un effetto dispersivo nel voler stratificare a tutti i costi suggestioni musicali diverse. Che sono sempre tenute assieme da un filo comune, un concept sonoro che guida la band fin dagli inizi – sessant’anni di black music rivisti attraverso la lente post punk/noise/industrial, oppure come ha efficacemente sintetizzato qualcuno, i Temptations mescolati ai Suicide – ma che qui e là danno l’impressione di essere, semplicemente, troppe. Detto brutalmente: a tratti Shook affatica, e non poco.

Ma c’è anche il rovescio della medaglia, perché visto da un’altra angolazione questo ribollire di influenze, questo voler dire tanto e tutto assieme, rappresenta un benefico antidoto alla superficialità esibita se non come merito comunque come ineludibile necessità da troppo pop odierno (anche, per non dire soprattutto, quello di provenienza rap, R&B, neo soul). E l’affastellarsi di contributi esterni, se da un lato può prestarsi a qualche legittimo sospetto, dall’altro può anche essere letto come un invito a ritrovare la gioia e l’impegno di fare comunità. Se è il “noi contro di loro” a dettare in qualche modo il mood “filosofico” del disco (per quanto retorico o didascalico lo si voglia giudicare) la definizione di cosa è il “noi” è doverosa.

La lista degli ospiti, in questo senso, è difficilmente interpretabile come la solita raccolta di figurine che spesso finisce per essere l’abuso di featuring. In gran parte si tratta di nomi non certo scelti per il loro essere famosi (tranne uno) quanto più per circoscrivere l’appartenenza a un mondo culturale, per l’appunto una community. Che in senso stretto qui è soprattutto quella hip hop e in particolare quella di Atlanta. Dalla quale, per esempio, proviene il non più giovanissimo Big Rube che partecipa con un inserto spoken word nella prima taccia dell’album (Everybody Shatter). Invitare rapper come billy woods o l’artista/attivista queer radicale Backxwash non è certo una scelta dettata dal mercato, dagli algoritmi o da vanesie prese di posizione radical chic. Semmai è una chiara dichiarazione di appartenenza. I due compaiono nella splendida Bite Back, paranoica come può esserlo solo un viaggio in auto se sei nero e con alle spalle i lampeggianti della polizia, e militante e senza troppi giri di parole (“mordi anche tu”) come può esserlo la musica in opposition nell’era del Black Lives Matter.

E qui si inserisce un’altra considerazione. Proprio come il movimento contro le violenze e le discriminazioni da parte delle autorità nei confronti dei non-bianchi ha perso slancio dopo le fiammate post assassinio di George Floyd, e questo nonostante negli ultimi due anni si siano ripetuti casi simili, allo stesso modo la musica degli Algiers in questa occasione sembra riflettere questo disorientamento. C’è l’incitamento a resistere e (appunto) a rispondere, ma contemporaneamente una sensazione di impotenza diffusa. Le lotte e i disordini del 2020-21 sono per gli Algiers di Shook l’equivalente della “battaglia di Los Angeles” del 1992 (a tal proposito: il cameo dell’acciaccato e indomito Zack de la Rocha è uno dei più incisivi dell’album), ma dopo che i fumi si sono dissipati e l’”adesso che si fa?” è diventata la domanda principale.

Dove ritrovare l’unità di intenti, la forza di continuare a ribellarsi e di fare un fronte compatto? Forse – ed è questo probabilmente lo spirito degli Algiers odierni, quello che davvero vogliono dirci – nel corpus di una tradizione culturale, antica ma anche contemporanea, che sostanzia l’appartenenza sociale e le dà una direzione. Ecco allora che alludere continuamente, con campionamenti o citazioni o ospitate varie, al patrimonio della “coscienza nera” degli ultimi decenni (in musica ma non solo) non rischia di diventare il solito campionario kitsch fatto di giri funk, sampling jazz, passi scelti da Amiri Baraka e Malcolm X, permanenti afro e dashiki, ma qualcosa di più profondo e in linea con la cultura liquida di questi anni. Che si tratti del Subway Theme di Grand Wizzard Theodore (dal film Wild Style, pietra angolare della allora nascente nazione hip hop), della Nuclear War di Sun Ra salmodiata in sottofondo o di A Good Man dei Them Two, sono tutti significanti per un significato più ampio: la forza di una tradizione black che è sempre stata capace di rinnovarsi inglobando il passato per guardare al futuro.

Gli Algiers (gruppo, vale la pena ricordarlo, per tre quarti bianco) si inseriscono a pieno titolo, ma da un versante rock, in quella che viene chiamata genericamente black resistance. Un non-movimento nel quale troviamo l’inevitabile Kendrick Lamar così come Childish Gambino, il più tradizionalista Fantastic Negrito e Moor Mother, i Sons of Kemet e gli Irreversible Entanglements, per arrivare ai nomi che vediamo sulla copertina di Shook.

Un attimo: gli Algiers “rock”? Possiamo davvero ancora definirli così? Benché nell’album i brani vagamente ascribivili al genere non siano più di un paio (73% e Good Man, nei quali si intravedono tracce di punk, MC5 e rocker neri come Mick Collins, tutte cose che stanno da sempre nel retaggio della band), la risposta è comunque sì. Sempre che per rock si intenda qualcosa di plastico e in divenire (cioè il contrario di quella faccenda sclerotica e inerte che parrebbe essere diventato), in grado di accogliere, mescolare e trasformare gli influssi più diversi. Perché se anche Shook non è ancora il capolavoro che ci aspettiamo da loro, gli Algiers sono importanti proprio per questo: la loro è una musica predisposta all’accoglienza, alla mescolanza e alla trasformazione. Tutto ciò che, in un modo o nell’altro, è indispensabile per creare una nuova comunità.