Suona benissimo, in Dolby Atmos, il nuovo album di Peter Gabriel i/o che esce venerdì in molteplici formati fisici. Il suono immersivo e surround sembra nato apposta per musicisti come lui, per dischi come i suoi che sono il risultato di stratificazioni a volte risalenti a ere geologiche diverse, un mosaico di particelle sonore che l’Inside-Mix realizzato dal fonico Hans-Martin Buff permette di esplorare, appunto, dal di dentro, come abbiamo potuto apprezzare circondati e sovrastati dai dodici diffusori del sistema 7.1.4 in funzione al Pinaxa Studio di Milano.

Per Buff il Dolby Atmos non è solo un mezzo che permette di manipolare ed espandere nello spazio lo spettro sonoro stereofonico, piuttosto uno strumento creativo in grado di cambiare il modo in cui si concepisce e si produce la musica. Racconta che lui, Mark “Spike” Stent e Tchad Blake, il “pittore” e lo “scultore” di suoni responsabili degli altri due missaggi (il Bright-Side Mix e il Dark-Side Mix) offerti simultaneamente sul mercato, hanno avuto carta bianca e pochissime istruzioni da Gabriel, da sempre convinto che musica e canzoni siano entità che devono restare aperte a contributi esterni, organismi in continuo mutamento e mai fissati in una forma definitiva: questione di i/o, di input e di output, il concetto base di un album che subito dopo Up aveva iniziato a prendere forma nella sua mente e che da allora ha conservato persino il titolo.

Intanto sono passati 21 anni, tempi biblici per il mercato della musica pop, impiegati divagando tra altre proposte musicali (un disco di cover, uno di rielaborazioni orchestrali del vecchio repertorio), iniziative umanitarie, esperimenti scientifici, tour celebrativi (uno per il venticinquennale del suo album più famoso, So, un altro insieme a Sting) o avventurosi come l’ultimo, visto in Italia in maggio e incentrato su canzoni poco o per nulla familiari al pubblico; passati a vivere le gioie, i drammi e le tragedie della vita (la nascita del quarto figlio, la vicinanza alla moglie durante una malattia fortunatamente debellata, la morte dei genitori).

Cosicché il lunghissimo tempo di gestazione e di sedimentazione diventa forse anche il limite principale di i/o, che in certi passaggi denota la sua datazione a dispetto della attenzione maniacale con cui Gabriel ha come sempre curato la scelta dei suoni e degli arrangiamenti aiutato da un numero impressionante di collaboratori: tra loro i fedelissimi Tony Levin, David Rhodes, Manu Katché, Ged Lynch e Richard Evans, Paolo Fresu (in un solo brano) e il vecchio amico Brian Eno impegnato nella sua specialità: smembrare, manipolare e ricomporre frammenti sonori.

La musica di i/o suona riconoscibile, familiare, in qualche modo confortante, decisamente meno urticante e tenebrosa rispetto a certi episodi di Up, più luminosa e pacificata. È, in fondo, l’elemento meno rivoluzionario e più conservatore di un progetto artistico che altrove ha giocato d’azzardo sviluppando idee innovative, rischiose e visionarie: le scalette dei concerti, la dimensione multiforme della musica e dei remix, la scelta di rivelarsi in pubblico un passo alla volta, offrendo all’ascolto ognuna delle 12 canzoni in corrispondenza con il sorgere della luna piena nell’arco di un percorso iniziato a gennaio.

L’ascolto in sequenza permette ovviamente, e finalmente, di concentrarsi sulla visione d’insieme e non solo sui singoli dettagli. Si colgono le sfaccettature di un’opera complessa, articolata e meditata: l’elettronica e l’anima ritmica di Gabriel, sempre presenti; l’amore per l’Africa (le voci del Soweto Gospel Choir in tre tracce), per il soul, per il sound della Motown (rielaborato in This Is Home) e per il funk (anche se Road to Joy suona davvero come una copia carbone della Kiss That Frog di trent’anni fa, di per sé non un pezzo memorabile del suo catalogo), per la melodia, per gli hook e per gli incisi che restano in testa (i/o, la title track). Per quantità e qualità, le ballad e i tempi lenti prevalgono sui pezzi veloci, molte composizioni sforano i cinque, sei, anche sette minuti di durata facendo a pugni con la soglia media di attenzione del consumatore di musica contemporaneo (Gabriel sembra non curarsene, sapendo probabilmente di predicare ai convertiti), emergono spesso le eleganti coloriture orchestrali di John Metcalfe a dimostrazione del fatto che le esperienze di Scratch My Back e New Blood hanno lasciato un solco profondo.

So Much gioca con successo la carta del minimalismo e dell’emozione spoglia da orpelli inutili, Playing for Time ricorda le belle atmosfere old style di That’ll Do (la cover di Randy Newman che Peter interpretò per la colonna sonora di Babe va in città), l’inquieta Four Kinds of Horses (con una affascinante coda strumentale) e Love Can Heal, scritta di getto nel 2016 dopo l’assassinio della parlamentare britannica Jo Cox per mano di un suprematista bianco, contengono le migliori qualità della sua musica, ipnotiche, profonde, avvolgenti e sorrette da una voce – quella voce – che in tutto il disco sfoggia smalto, brillantezza e una gamma timbrica quasi intaccata dal tempo.

Si capisce perché, nei suoi Full Moon Video mensili, Gabriel abbia voluto spiegare il contesto in cui sono nate queste canzoni e il loro significato: è un elemento essenziale per comprendere l’insieme. La fede nella scienza, nella tecnologia e nell’umanità lo portano ad auspicare un mondo ribaltato in cui sarà la collettività, la “Piccola Sorella”, a esercitare il suo controllo sul Grande Fratello (Panopticom), a preconizzare la diffusione nella società come nella performance artistica degli strumenti che permettono di “leggere” pensieri ed attività cerebrali (Olive Tree), a invocare la ricerca di un punto di equilibrio tra giustizia e libertà individuale (The Court, musicalmente tra le invenzioni più originali del disco). Mette al centro della sua riflessione la comunicazione tra esseri umani e l’interconnessione con la natura (l’acqua è ancora una volta un elemento ricorrente), le dinamiche conflittuali tra religione e terrorismo, la perdita della memoria e degli affetti, lo scorrere del tempo e la morte (quella della madre in And Still, nostalgica, delicata e classicamente elegante: il brano più lungo e commovente) prima di chiudere gioiosamente con un invito a deporre le armi, a vivere in pace e a rispettare i diritti altrui (Live and Let Live) nel segno di Nelson Mandela e di Desmond Tutu.

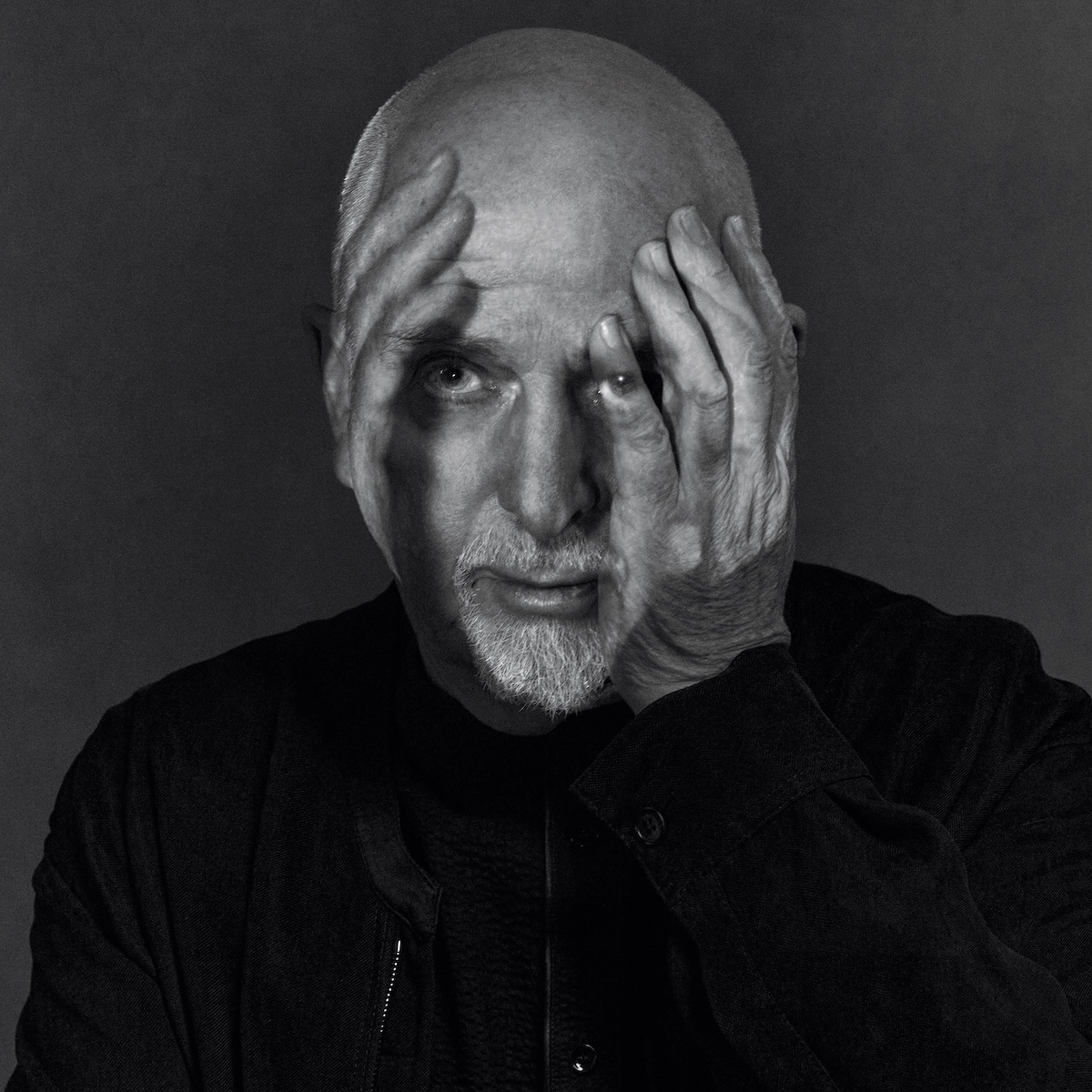

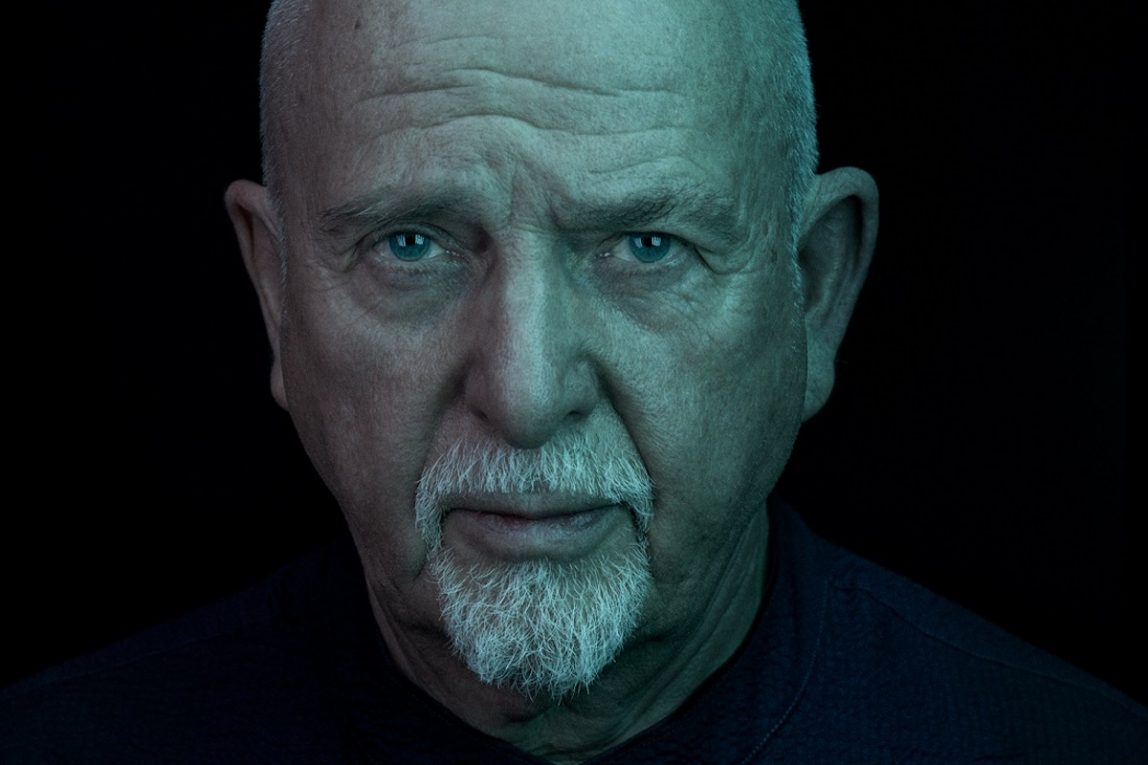

A dispetto di qualche caduta di tono qui sta, ancora oggi, la sua forza. A 73 anni, il Gabriel di i/o continua a concepire la musica pop come veicolo di conoscenza, come stimolo al pensiero e alla riflessione, come incitamento all’empatia, alla solidarietà e all’evoluzione spirituale, come componente di un universo artistico globale e multimediale (a ognuna delle canzoni, come ai tempi di Us, è associata la scultura o il dipinto di un artista visuale contemporaneo). In questo, resta un artista unico, prezioso e insostituibile.