Sembra una storia d’altri tempi. L’anno scorso Stanley Donwood era ad Abbey Road mentre gli Smile registravano il secondo album: due musicisti dei Radiohead (con Tom Skinner dei Sons of Kemet) e l’artista che ne ha plasmato l’immaginario visivo. Loro suonavano e lui creava con Thom Yorke una serie di paesaggi astratti, o come li hanno definiti loro, luoghi in cui si finisce seguendo le mappe immaginarie dei loro precedenti lavori raccolti nella prima parte dei Crow Flies. Sono dipinti che raffigurano la realtà alterata: non com’è, ma come la ricostruiamo nel subconscio, o qualcosa del genere. Si può dire la stessa cosa della musica che li ha ispirati. Wall of Eyes, che uscirà il 26 gennaio e che per copertina ha uno di quei quadri, sembra raccontare la realtà percepita in questi tempi travagliati. È la mappa sonora del nostro disagio. E come tutte le mappe piene di segni, consultarla all’inizio è un gran casino.

Una delle opere di Donwood e Yorke s’intitola Let Us Raise Our Glasses to What We Don’t Deserve. La frase era contenuta nel tabloid di King of Limbs dei Radiohead (qualcuno ce l’ha ancora?) e appare ora nella canzone che dà il titolo e apre l’album. Ovvero: alziamo i calici e brindiamo a ciò che non meritiamo, vale a dire il mondo prima che noi stessi lo rovinassimo. Come tutti quanti, anche Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner pensano che facciamo una vita assurda, che ci impegniamo in modo perverso a esaltare le parti peggiori della natura umana, che siamo nelle mani di pazzi miliardari, che stiamo distruggendo il pianeta. Noi ce lo raccontiamo tra amici, loro ci hanno fatto un bel disco.

Bello, sì, ma non per tutti. Più a fuoco del precedente A Light for Attracting Attention, prodotto da Sam Petts-Davies (vedi Suspiria di Yorke), Wall of Eyes è cerebrale, fatto di trame interessanti, per certi versi sfuggente. È uno di quei dischi che fanno i gruppi con un bel po’ storia alle spalle in un’epoca in cui tutto è stato detto, la canzone tradizionale appartiene al passato e tanto vale “farlo strano”, anche se oramai questa musica non è più tanto strana. È un mix di elettrico, elettronico e acustico che per temi, musicalità e atmosfere potrebbe appartenere ai Radiohead, senza ovviamente i contributi di Colin Greenwood (il basso è qui suonato dal cantante e dal chitarrista), Ed O’Brien e Phil Selway, e con l’aggiunta del drumming più vicino al jazz di Skinner. La durata è da vecchia scuola: otto canzoni, tre quarti d’ora di musica, nessuna voglia di darsi in pasto all’algoritmo di Daniel Ek. È nerdismo musicale al cubo.

È uno di quei dischi che sembrano ricognizioni di territori inesplorati, che cercano di dire qualcosa di rilevante nel 2024 senza recitare i soliti copioni, e chi se ne frega se non ci sono canzoni da palasport, se non è tutto immediatamente comprensibile. È musica che s’ascolta in cuffia per godere delle parti di chitarra sballate un po’ alla Robert Fripp di Greenwood, del groove stilizzato di Teleharmonic con la voce fantasmatica di Yorke che ti gira in testa cantando “and all that fire, and all that ice”, del flauto che spunta come un’apparizione in un paio di pezzi, del pitch volutamente instabile di certi passaggi. E ancora, della coda strumentale di Read the Room, del modo in cui Under Our Pillows sembra collassare per poi riprendere la sua corsa motorik, del ritmo stranamente brasilianeggiante della title track che sostiene un testo sul muro di occhi con cui ogni giorno ci confrontiamo guardando il nostro smartphone e che finisce con una specie di carillon dissonante che non promette nulla di rassicurante.

E nulla di rassicurante arriva. Non ganci melodici e nemmeno canzoni facilmente memorizzabili o riffoni killer. Del resto, i due dei Radiohead sono maestri di questo tipo di costruzione sonora, con Greenwood che aggiunge tra le altre cose gli arrangiamenti affidati alla London Contemporary Orchestra diretta da Hugh Blunt, che sono fra le cose migliori del disco. Wall of Eyes è un lavoro tutt’altro che sorprendente, perché i due hanno uno stile ormai codificato e perché tra singoli ed esecuzioni dal vivo sei canzoni su otto sono note da tempo. Le due rimanenti s’intitolano I Quit, che ha una staticità narcotica che può risultare sia seducente, sia respingente, e You Know Me, un pezzo dal passo potenzialmente marziale che viene volutamente depotenziato e trasformato in una base per il canto di Yorke nel registro alto, il tutto abbellito da una semplice frase melodica dell’orchestra. È un finale adatto a un disco privo di picchi d’energia come quelli di You Will Never Work in Television Again di due anni fa, un disco spesso basato su accostamenti di elementi solo apparentemente antitetici (assonanze-dissonanze, synth-violini, loop-melodie, bellezza-orrore), con le canzoni che tendono a prendere direzioni inaspettate. Se dal vivo gli Smile fanno musica anche per il corpo, qui fanno musica per la testa.

Grazie anche alla durata contenuta, ascolti Wall of Eyes e pensi: lo voglio risentire, lo voglio capire meglio, voglio entrarci dentro. Una volta entrati, si scopre che ci sono due riferimenti all’Italia, di cui uno esplicito. Hanno a che fare con la pandemia e con un incidente automobilistico – siamo evidentemente il Paese delle disgrazie. La pianistica Friend of a Friend parrebbe in parte ispirata al lockdown vissuto dai noi italiani, coi canti sui balconi, e contiene un riferimento ai soldi (pubblici?) che spariscono, fra echi di Pyramid Song e A Day in the Life, e un break da musical decisamente off Broadway, ma proprio fuori.

La canzone che contiene il riferimento esplicito all’Italia è Bending Hectic, presentata dal vivo a Montreux nel 2022 e pubblicata l’anno scorso come singolo. È la cronaca al rallentatore della formazione di un pensiero suicida. Il protagonista guida una decappottabile sulle montagne italiane, in discesa. Suoni di chitarra scentrati ne accompagnano i pensieri mentre l’auto slitta in curva. Quando l’uomo decide in modo fatalista e suicida di mollare il volante, entrano gli archi e creano una sensazione di instabilità. “It might be as well” canta Yorke e improvvisamente la musica si fa più rassicurante, le dissonanze si risolvono, la decisione è presa: “Mi sforzerò di girare il volante”, canta Yorke, eppure l’auto finisce comunque nel vuoto. La musica cresce d’intensità e volume fino al picco emotivo in cui gli strumenti ad arco s’uniscono in un momento-Penderecki trascendentale a cui segue una cacofonia elettrica, che è una delle cose più tradizionalmente rock di Greenwood da molti anni a questa parte.

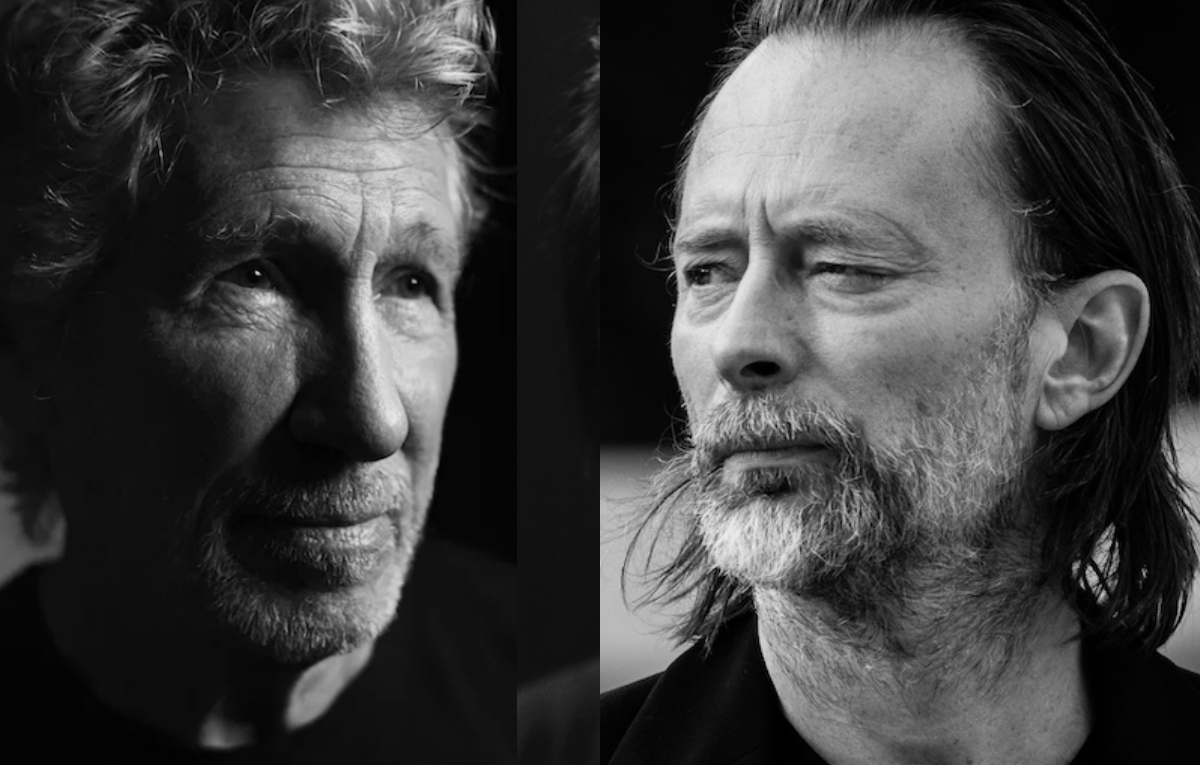

Qualcuno ogni tanto si chiede che senso abbiano gli Smile in un mondo in cui esistono già i Radiohead. Non sono cioè il tipico side project in cui i musicisti tentano cose per loro completamente nuove. Le spiegazioni sono varie e hanno a che fare con la casualità della vita, dell’arte e del mestiere, con la voglia di fare musica in una formazione differente, col desiderio di suonare senza le pressioni derivanti dall’essere in una band enorme. Il punto è che finché faranno pezzi come Bending Hectic, Friend of a Friend o Wall of Eyes, gli Smile avranno un senso.