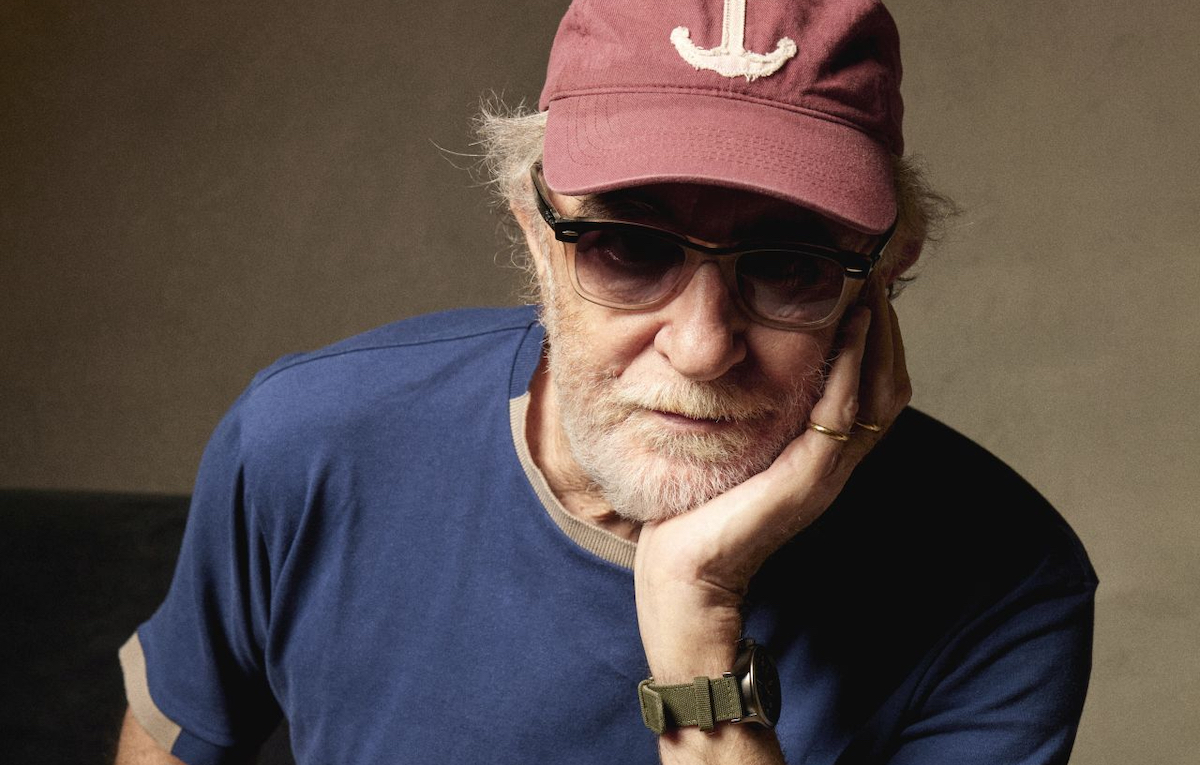

La storia di Rimmel non è una storia qualunque, banalmente anche solo perché racconta come Francesco De Gregori sia diventato famoso – e hai detto niente, ecco. Ma poi: è la vicenda di una popolarità mai cercata eppure arrivata come uno schiaffo in faccia, a quello che all’epoca era poco più che un adolescente schivo, con a bilancio stroncature, accuse, responsabilità assurde. Non si tratta, insomma, di un semplice disco da mezzo milione di copie (!), ma dell’intimo romanzo di formazione di un ragazzo che diventa uomo, oltre che di un simbolo della rivoluzione dei cantautori dei ’70, con testi da diecimila interpretazioni e un taglio sociale più attuale adesso che ieri. Andiamo con ordine, comunque.

Quando l’album vede la luce (nel gennaio del 1975, quarantacinque anni fa), De Gregori ha quasi 24 anni ed è noto più agli addetti ai lavori che alle radio. Viene dal Folkstudio di Roma, dove ha iniziato a farsi conoscere, ed è bello, alto, biondo, magro, affascinante; però non vende. Anzi: le sue uscite sono questione di mecenatismo, piuttosto che di mercato. Prima c’è l’esordio – archiviata la gavetta come chitarrista di Caterina Bueno – con l’amico Antonello Venditti di Theorius campus (1972), poi quello ‘solista’ Alice non lo sa (1973), che a parte Alice è abbastanza acerbo. Voce esile e nasale, arrangiamenti asciutti fra la Francia e il folk americano e linguaggio ermetico, a detta dei pochi che gli si avvicinano. Così, quando nel 1974 passa dalla It alla RCA la risposta è un Niente da capire, a gettare acqua e bassi profili sui travisamenti. Il pezzo finisce in Francesco De Gregori, un lavoro nichilista e desertico, probabilmente il più ostico da lui in repertorio. Inutile dire che, in prospettiva, diventerà un cult, ma all’epoca fu un suicidio commerciale utile solo a farlo conoscere ancora di più nell’ambiente. Da lì, infatti, oltre ai tanti amici e collaboratori tipici del clima dell’epoca, De Gregori comincia a lavorare persino con Fabrizio De André. Ma del successo, ancora, nessuna traccia. E neanche della voglia di trovarlo.

Rimmel nasce da queste premesse, un passo alla volta: il linguaggio si sgrezza e si fa accattivante in maniera naturale, senza perderne in mistero e pudore, mentre gli arrangiamenti (con la mano di Renzo Zenobi) diventano morbidi grazie alle tastiere. E dalle prime note di pianoforte della title track, fra le più celebri della canzone italiana, inizia un’altra era. Perché Rimmel è, sì, una canzone d’amore storica, ma anche e soprattutto un cruciverba ermetico poco tradizionale, fatto di dettagli – le labbra, le foto, il “collo di pelliccia” – e immagini sfocate, che ricostruiscono un addio gelido e affascinante tutto da immaginare. Fra la “dolce Venere di Rimmel” di ora e la macabra “conta dei denti” di Souvenir, un pezzo sostanzialmente sullo stesso argomento datato 1974, c’è la svolta di una penna che ha trovato la formula giusta e sta ridefinendo l’estetica per la musica italiana. Il resto lo fanno le mode e il Settantasette all’orizzonte: la wave dei cantautori, dei Venditti e dei Lucio Dalla, parte anche da qui, da questo giro d’accordi che finirà anche in Boys Don’t Cry dei Cure, e dopo quarantacinque anni le “tue labbra” da spedire “a un indirizzo nuovo” sono sempre sul punto di essere inviate, scolpite nella nostra identità condivisa.

Ma ovviamente, come tutte le novità, al momento del debutto il lavoro fa storcere parecchi nasi. Su tutti quello del critico Giaime Pintor, che su Muzak si divora l’altra grande canzone d’amore del lotto, quel 3/4 di Buonanotte fiorellino che nel 2020 sanno anche i sassi, relegando De Gregori – per la scrittura “kitsch” e il presunto taglio “poetico” (in realtà sempre scansato dallo stesso Francesco) – alla stregua dei Baci Perugina. Col senno di poi sarà un parere scricchiolante, ma ci restituisce comunque il ritratto delle difficoltà iniziali di un album ritenuto pietra miliare della nostra musica. E non solo: racconta quale fosse nel 1975 il pregiudizio nei confronti dei cantautori, oltre che i tanti fraintendimenti dell’epoca e come in molti osservatori ignorassero l’impegno di un album così denso.

Perché se – come ha rimarcato lo stesso Francesco – Rimmel non è un disco politico, ha comunque un taglio sociale da diversi carati. Basti pensare a Pablo, storia d’immigrazione fra Svizzera e morti bianche, con arrangiamento eccentrico by Lucio Dalla; o al manifesto antifascista di Le storie di ieri, originariamente scritta per Faber, che rivaluta in chiave generazionale la lotta contro l’MSI e che sembra più attuale oggi che nel 1975; oppure al gioiello Il signor Hood, una ballata folk spigliata dedicata con “autonomia” a “M. P.”. A Marco Pannella, no? Appunto: i testi sono labirinti di allusioni, su cui la fantasia si scatena. E se il “pianista di pianobar” di Pianobar fosse una staffilata all’amico Venditti? E se Venditti fosse pure uno dei Quattro cani per strada di Quattro cani? E che significa che “hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo”? Negli anni ne usciranno di tutti i tipi, ma ogni elucubrazione verrà rispedita al mittente: non ci sono allusioni, dirà De Gregori, non c’è “poesia”; si tratta di semplici canzoni e lui è un cantautore – tutto qui. Ma, anche senza interpretazioni, quei testi restano evocativi, pieni di metafore e figure retoriche aggraziate e al tempo stesso spigolose, di malinconia e slanci polemici.

E i travisamenti, comunque, sono la cartina di tornasole di come l’exploit di Rimmel (disco più venduto del 1975, tra l’altro) si fosse trasformato presto in una mania collettiva, difficile da gestire. La popolarità crebbe all’improvviso, e fece dell’artista – lui: così schivo e introverso – una delle icone del rinnovamento della musica italiana. Fioccarono premi, popolarità, soldi. E lo stesso De Gregori non la prese bene: il successivo Bufalo Bill (1976) sposò degli arrangiamenti asciutti, come per auto-punirsi del successo. Ma era troppo tardi: i riflettori erano ormai puntati sulla sua storia, e ne avrebbero presto mostrato il lato oscuro.

Negli anni di piombo e delle contestazioni studentesche, infatti, i cantautori finiscono sotto tiro degli Autoriduttori, un movimento vicino alla sinistra extraparlamentare che li accusa di vivere nel lusso arricchendosi alle spalle delle tematiche di sinistra delle loro canzoni. Verrà contestato Venditti, verrà contestato Dalla; ma soprattutto viene contestato De Gregori – che allora era il più famoso del gruppo – con un’arringa passata alla storia come il processo del Palalido, dal nome luogo che la ospitò. Tutto ciò avviene il 2 aprile del 1976, quando il concerto di Milano di De Gregori finisce con l’essere più volte interrotto dalle contestazioni, finché alcuni ragazzi del movimento non salgono direttamente sul palco per ‘interrogarlo’: “Perché non ti ritiri?”, “Quanto hai guadagnato stasera?”. La situazione sfugge di mano, assume contorni drammatici e qualcuno teme per l’incolumità dell’artista stesso. Poi il concerto viene sospeso.

Sotto shock, il cantautore annuncerà il ritiro nei giorni successivi: troppa l’umiliazione, troppe le (assurde) responsabilità. Rimmel era uscito da appena un anno, eppure il suo successo era diventato già ingestibile nell’Italia dei ’70. De Gregori troverà lavoro come bibliotecario, si sposerà, metterà al mondo due gemelli e rimarrà in disparte per un po’. Tornerà a cantare solo nel 1978, con un album, De Gregori, che mostrerà un autore nuovo e più disteso, in discesa verso l’aura di mostro sacro che lo avvolge tutt’ora. Ma a quel punto aveva già 27 anni, ed era diventato uomo. Mentre Rimmel è la storia di quando, da esordiente, suo malgrado avviò una rivoluzione e ne dovette affrontare le conseguenze e le contraddizioni. Di come imparò a crescere in fretta, e farsi spalle larghe. La storia di quando, persino, pensò di smettere per la troppa popolarità. All’epoca in cui i cantautori rappresentavano, in Italia, la musica pop. E lui era poco più che un ragazzino che aveva appena fatto la storia, ma ancora non lo sapeva.