Il 17 aprile 1970, esattamente 50 anni fa, Paul McCartney pubblicava il suo primo lavoro solista, un incredibile esperimento di libertà perlopiù distrutto dalla critica dell’epoca e incredibilmente capace di riassumere un gran numero di istanze e tensioni musicali che McCartney conservava dentro di sé e che solo parzialmente avevano trovato uno spazio nei Beatles. Una settimana prima, il 10 aprile, il Daily Mail titola “Paul lascia i Beatles”, dando così una definizione e una data – in realtà unicamente formali – al definitivo finale della band più importante del mondo.

Paul inizia a lavorare al disco nel dicembre del 1969, il gruppo esiste ancora e lui è fortemente motivato all’idea di sciogliere le tensioni (dovute anche ai suoi difficili rapporti con il manager Allen Klein, «l’americano venuto a derubarci») che da tempo serpeggiano. Un giorno va da John Lennon e gli propone di ripartire con un tour di piccoli concerti, ma Lennon, come accade in quelle love story in cui ormai trovano spazio solo cumuli d’acrimonia e uno dei due propone di partire per una vacanza insieme, risponde che non ci pensa neppure, che stava aspettando a dirglielo, ma ha deciso di lasciare la band. Lennon non formalizza la decisione e così la prima mossa sulla scacchiera di una tenzone che durerà anni la fa Paul che annuncia lo scioglimento senza avvertire nessuno in concomitanza al lancio del suo primo lavoro solista.

L’annuncio avviene alla consegna del disco ai giornalisti, attraverso un lungo comunicato dattiloscritto in cui la dichiarazione è netta: i Beatles non esistono più. John va su tutte le furie: avrebbe voluto essere lui a dare per primo l’annuncio. La mossa viene unanimemente percepita come glaciale, un po’ sordida e calcolatrice anche perché Paul, per portare in tribunale Klein deve necessariamente fare causa ai Beatles visto che era legalmente legato a loro e loro al manager.

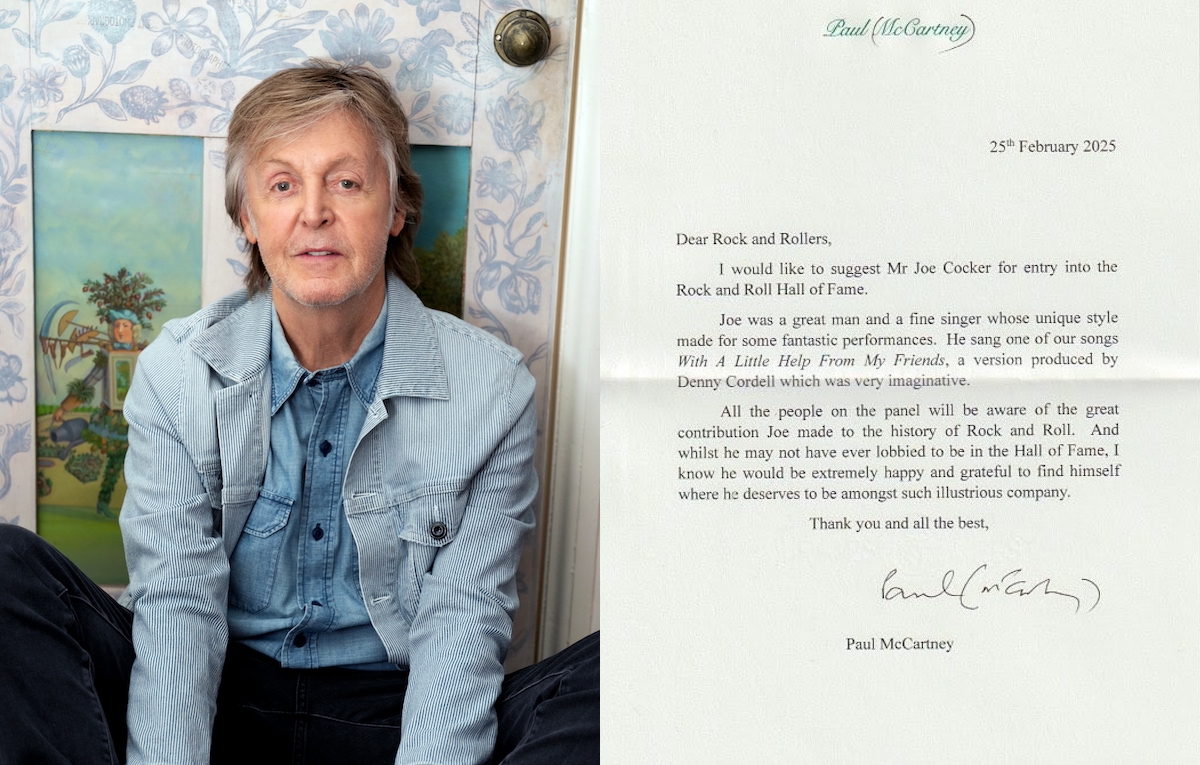

È un periodo da incubo, insomma, che Paul descrive al fondatore di Mojo Paul Du Noyer con una frase semplice quanto adeguata e immediatamente efficace: «era stato come fare l’astronauta ed essere andato sulla Luna, cosa puoi fare per il resto della vita?». Tornare sulla Terra, a quanto pare, visto che McCartney trova come solo ristoro la vita con la neo moglie Linda Eastman, straordinaria fotografa e anche musicista. L’intimità è la salvezza, e niente di meglio da fare, dunque, di quello che è a tutti gli effetti un album concepito in salotto.

Foto: Linda McCartney

McCartney viene inciso a casa con un registratore a quattro piste che Paul chiede in prestito alla EMI. Ogni tanto va in questi studi di registrazione piccolissimi, i Morgan Studios, dove però lavora con un solo tecnico e con al fianco Linda e la loro primogenita Mary, nata da pochi mesi, nell’agosto del 1968. Per Paul dedicarsi alla costruzione e alla svolta di McCartney è fondamentalmente uno stacco dal caos del mondo fuori, tutto intento a ricordargli violentemente del suo essere un Beatle senza più Beatles.

McCartney costituisce formalmente il ritorno alla dimensione solitaria dell’arte, a quell’aura sua più confidenziale e segreta, ma essenzialmente trasporta Paul in un universo che gli è totalmente estraneo e che quindi, in qualche modo, gli appare insieme anche spaventoso. La sua vita da musicista era stata, infatti, fin dalla prima giovinezza e come ben sappiamo, interamente votata alla dimensione del gruppo, della band. Di lì a poco Paul formerà con Linda i Wings, che in realtà ha tutti gli estremi per essere considerata una band-copertura, perché anche per fare tutto quel che gli pare, uno come McCartney ha la necessità – decisamente più umana che artistica – di sentirsi coperto dal microcosmo collettivo dal gruppo.

Intanto, però, con McCartney, si vota all’essenzialità, così tanto che, a suo dire, il disco non sarebbe neppure dovuto diventare un disco, le registrazioni iniziali erano più che altro un gioco, un divertissement che piano piano prese la forma di un album vero. Ai Morgan Studios Paul trascorre intere giornate a muoversi tra quei minimalismi sonori che per lui sono grande espressione di libertà e immediatezza e mette a punto quello che in realtà è nato a casa con Linda, la sua Lovely Linda, come da elegia romantica in apertura disco. Piccoli brani, frammenti, come racconta lo stesso Paul a Jann Wenner poco prima dell’uscita alla prima intervista rilasciata a Rolling Stone in veste solista, piccoli embrioni compositivi che in alcuni casi risalgono anche ad anni prima, tant’è che alcuni brani vengono persino provati con i Beatles, come la vera perla melodica del disco, Junk o Every Night oppure, ancora, Teddy Boy.

Diventato bassista dei Fab 4 per necessità, Paul McCartney vuole da sempre suonare la chitarra e qui lo fa in grande, spinto anche da Linda, nel “rock’n’roll springtime” della campionabilissima Momma Miss America e di Kreen-Akrore, racconto sonoro di una tribù amazzone che lotta per sopravvivere su cui Paul ha visto un documentario in tv seduto sulla stessa poltrona su cui il brano viene concepito. Proprio questo pezzo, che include la registrazione di una freccia in movimento davanti al microfono, un fiatone in corsa, chitarre blues e ritmiche afro, è un vero e proprio portale sul mondo di sperimentazione che Paul non vede l’ora di riservarci nella carriera solista insieme più variegata, inarrestabile e discontinua tra quelle dei quattro Beatles.

In qualche modo, McCartney è una bozza analogica di quel che avverrà, una miniatura precisa, calda, un po’ depressa ma non depotenziata di tutti i fiori che sbocceranno da quello che è insieme il più grande uomo della storia della musica popolare di tutti i tempi, certo, il più grande talento melodico di sempre, il re del contrappunto ma, insieme, il vero Beatle degli esperimenti. Passato alla vulgata come quello cheesy, laddove Lennon – che liquida infatti, manco a dirlo, l’album come robetta – è quello rock’n’roll (e questo nonostante si debbano a McCartney alcuni degli episodi più heavy della storia dei Beatles come Helter Skelter, per dirne uno), Paul è in realtà il più arty di tutti, il più eclettico, il più attento alle novità, alle sperimentazioni, quello che studia Stockhausen, che scriverà un disco come McCartney II con quelle Temporary Secretary e Check My Machine destinate a infiammare gli animi anche dei più strenui e ottusi antibeatlesiani, e di destinare la sua figura, più recentemente, a una rivalutazione almeno parziale anche da parte dei più severi hipster e music lovers dell’ultima ora, quelli che, insomma, «se non è riconosciuto come strano non lo voglio neppure ascoltare».

Semmai, se pecca va trovata a Lonely Paul, e la troverà lui stesso, questa è proprio la fame di tutto, di infilarci talmente tanto e talmente sempre da non riuscire quasi mai, pur infilandoci sempre almeno un capolavoro, a scrivere un disco inappuntabile da cima a fondo (fatto salvo, direi, per McCartney II e RAM). Paul che, a parte violini e balalaiche, qui è uno dei primi a suonare proprio tutti gli strumenti – basso, batteria, chitarra elettrica, chitarra acustica, piano, organi, bonghi – non sarà mai solo quello del suo grande manifesto Silly Love Songs, mai quello «all pizza and fairytales» come amava canzonarlo John ai tempi di Rubber Soul. Ma certamente sarà sempre quello che di «I believe in yesterday» ha fatto una storia musicale intera, perché ieri è oggi, esiste, si mantiene vivo, alberga in noi e fa nascere malinconie che trovano spazio tanto nei giochi elettronici quanto in questo prodromo casalingo di bacche rosse sul muretto, inserto del vinile pieno di foto di famiglia (anche un paio del nostro col martello in mano), un universo tradotto in polaroid e pellicole diverse a dirci che «Maybe I’m a lonely man who’s in the middle of something that he doesn’t really understand», e che anche il non capirci più nulla, se la firma è Paul McCartney, è un gran non capirci.