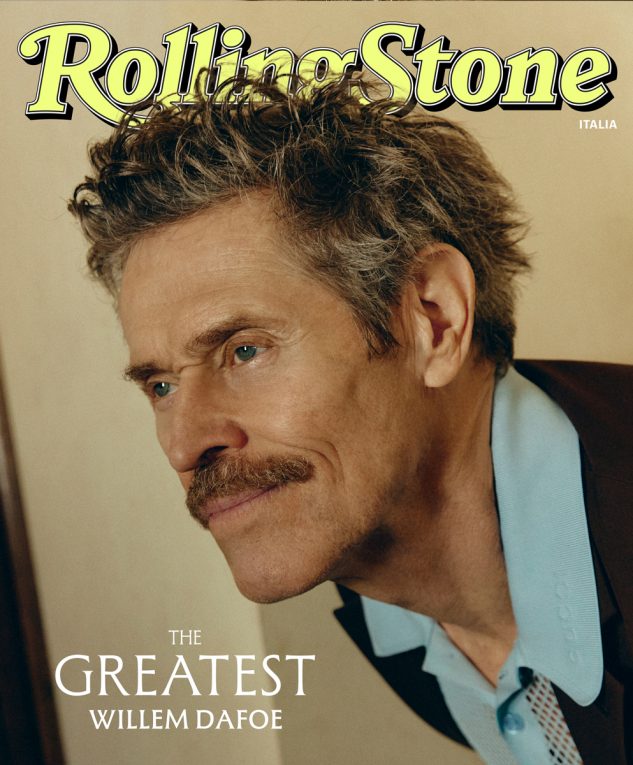

2024, l’anno del pop saffico

Billie Eilish, Chappell Roan, Muna, René Rapp, Boygenius e i 12 mesi che hanno segnato un nuovo rinascimento lesbico nella cultura popolare. I motivi del fenomeno, le novità rispetto al passato, l’appeal commerciale, la sessualità. Un giro di opinioni, dall’accademia alle ragazze del Lesbopalooza

Reneé Rapp al festival All Things Go. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

A metà concerto, le Muna tirano fuori il proverbiale elefante nella stanza (o meglio, nello stadio). «Volevamo farvi notare che stasera manca una persona speciale», dice la cantante Katie Gavin. È il primo giorno dell’All Things Go, il festival indie che i fan hanno soprannominato Lesbopalooza visto il cartellone di artisti in gran parte queer, femminili o non binari. Doveva esserci anche Chappell Roan, ma ha dato forfait il giorno prima dell’esibizione al Forest Hills Stadium nel Queens, New York.

«Adoriamo Chappell», dice Gavin mentre il pubblico, un quarto del quale ha in testa cappelli da cowboy rosa in omaggio alla canzone di Roan Pink Pony Club, si zittisce per ascoltare quel che deve dire la saggia signora del pop saffico. «Vedete, noi abbiamo iniziato come band queer nel 2014 e quindi abbiamo avuto tempo e modo di crescere come artiste». Gavin si china per collegare la chitarra acustica all’ampli. «A lei auguriamo la stessa cosa, quindi cantate per Chappell». Il trio si lancia in una cover minimale e rallentata di Good Luck, Babe! di Roan e il pubblico fa quel che Gavin ha gentilmente ordinato di fare: tutti cantano all’unisono, dondolando dolcemente nella luce viola e rosa.

Naomi McPherson, producer principale delle Muna e seconda chitarrista insieme a Josette Maskin, si sposta dalla sua postazione dietro al synth fino al centro della scena e accompagna Gavin alla voce facendo i vocalizzi da brivido che Roan esegue nel bridge della canzone. Piazza i piedi uno di fronte all’altro e stringe il microfono tra le mani. Di fronte al pubblico sbalordito canta “I told you sooo”. Tiene l’acuto a lungo, come una diva, e il pubblico esplode. Alla mia sinistra due ragazze piangono. Nessuno, me compresa, si aspettava che questa giovane musicista in pantaloni mimetici sapesse cantare come Patti LaBelle. È proprio questo il problema degli artisti queer: finiscono sempre per cozzare contro le aspettative su chi dovrebbero essere e come dovrebbero comportarsi.

Col senno di poi, la cover di Good Luck, Babe! delle Muna all’All Things Go è stata una cosa straordinaria, perfettamente in linea con gli alti, i bassi e il puro caos dell’ultimo anno durante il quale artisti queer e non binari come Boygenius, Victoria Monét, Reneé Rapp, Towa Bird, Muna, Kehlani, Janelle Monáe, Billie Eilish e Chappell Roan hanno monopolizzato la cultura pop in modo così totalizzante da spingere molti media a definire quest’epoca come un rinascimento lesbico. Iniziamo dal pezzo: Good Luck, Babe! è forse l’unico sul tema dell’eterosessualità imposta a essere mai entrato nella Top 5 di Billboard. È stata una delle principali candidate al titolo di canzone dell’estate 2024 e i video di Roan che la suonava ai festival sono diventati virali, dando sempre più slancio al pezzo, fino a quando non è arrivato a colpire come un’ondata di calore: rovente, inevitabile, sulla bocca di tutti.

Roan è stata l’epicentro di questo cosiddetto rinascimento e la sua transizione rapidissima da gaymous a celebrity è stata a dir poco burrascosa. Nell’arco di una sola estate, è passata dal condurre una vita relativamente anonima a essere pedinata, stalkerata e baciata a forza da sconosciuti, per poi essere attaccata ripetutamente su Internet per ogni minima cosa, dal rifiuto iniziale di appoggiare un candidato presidenziale al tentativo di mettere dei paletti nel rapporto coi fan. Nessuna di queste cose rappresenta una novità per gli artisti LGBTQ+, ma nell’insieme dimostrano quanto possa essere difficile gestire il successo mainstream per una persona marginalizzata. Il punto è che vorremmo che le nostre popstar queer da cui ci sentiamo così compresi ci somigliassero e fossero come noi, anche se non lo sono.

Le Muna all’All Things Go. Da sinistra, Naomi McPherson, Katie Gavin, Josette Maskin. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

Poi ci sono le Muna. Questa è la band che, probabilmente, ha dato il via al movimento sapphic pop, queer joy o come volete chiamarlo col singolone Silk Chiffon insieme a Phoebe Bridgers. In un tweet del 2022 ormai cancellato, McPherson aveva persino predetto che Silk Chiffon avrebbe inaugurato un’era all’insegna del pop saffico.

Come ci si sente ad aver predetto il futuro? «Avevo ragione», dice Naomi McPherson quando parliamo, qualche giorno prima dell’All Things Go. «Chiamami Nostradamus, anzi Naom-o-stradamus». Scherzi a parte, le Muna sanno che non sarebbero qui se non fosse per le artiste queer che le hanno precedute. «Siamo in piedi sulle spalle di artiste lesbiche e queer che hanno fatto questa roba per un bel pezzo prima di noi». Già, perché per quanto questo momento così palesemente saffico della cultura pop sembri una novità per un’ampia fascia di giovani queer, è roba già vista: negli anni ’80 e ’90 nomi come Melissa Etheridge, Tracy Chapman, k.d. lang e le Indigo Girls spadroneggiavano su MTV e VH1, nelle line-up dei festival, in radio, ai Grammy.

«Da storico della musica, lo considero la continuazione di un fenomeno in corso da tempo», dice Kaleb Goldschmitt, etnomusicologo e studioso di musica popolare al Wellesley College. Secondo lui, anche se qualcuno potrebbe sostenere che la fase precedente non sia stata così mainstream come quella attuale, in realtà non è affatto così. «Tracy Chapman nel 1989 andava fortissimo». In effetti, all’apice del successo, si è esibita al Saturday Night Live due volte nel giro di poco più di un anno (a novembre 1988 e a dicembre 1989); il suo album omonimo di debutto è arrivato al numero uno della classifica di Billboard e Fast Car ha trasceso i confini di tempo e generi fino a diventare una canzone-inno americana. Proprio l’anno scorso, l’artista country Luke Combs ha riportato Fast Car nelle classifiche: la sua cover è arrivata al numero due della Hot 100 di Billboard e Chapman ha vinto il premio per la canzone dell’anno ai Country Music Awards 2023.

«Anche Melissa Etheridge ha sfondato», aggiunge Goldschmitt, e non solo fra fan donne omosessuali. «Brad Pitt e Tom Cruise la adoravano». Tre canzoni del suo album del 1993, Yes I Am, sono entrate nella Top 40 di Billboard; il 1993 è anche l’anno in cui la cantante lesbica k.d. lang è finita sulla copertina di Vanity Fair con la top model Cindy Crawford. «Le lesbiche erano ovunque», dice Goldschmitt. «Erano molto mainstream».

Allora perché adesso sembra tutto così diverso? In parte è per via della musica. Le artiste lesbiche mainstream degli anni ’90 facevano un certo tipo di musica che andava dall’outlaw country al roots rock, e poco altro (Queen Latifah, per esempio, non ha dichiarato pubblicamente la propria sessualità fino al 2021 e la relazione di Whitney Houston con l’amica e confidente Robyn Crawford, di cui si vociferava da tempo, è stata confermata solo diversi anni dopo la morte della star avvenuta nel 2012). Oggigiorno c’è una gamma molto più ampia di artisti, che spaziano dall’indie rock al folk, dal bubblegum pop all’R&B funk e all’hip hop.

Eppure, quando ho chiesto ad alcune amiche queer quale fosse la differenza più grande tra questi due momenti, nessuna ha accennato ai generi musicali. Hanno invece parlato di vibrazioni. Analizzando oggi la musica saffica degli anni ’90, si trovano brani sull’amore queer che parlano di vergogna e insicurezza o, nella migliore delle ipotesi, sono ammantati nell’ambiguità e nella metafora, come Constant Craving di lang e Strange Fire delle Indigo Girls. Anche Etheridge ha dovuto usare un linguaggio in codice. Alyxandra Vesey, studiosa di musica popolare femminista presso l’Università dell’Alabama, ricorda quanto sia stato importante, all’epoca, che l’album di successo di Etheridge s’intitolasse Yes I Am. «Però non poteva dire cosa “è”», dice Vesey.

Janelle Monáe. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

Se si confronta la cauta omissione di Etheridge col testo di Rapp di Not My Fault che recita “una ragazza gay può avere un amen?” o con le parole di Billie Eilish “potrei mangiarmi quella ragazza a pranzo” in Lunch, con riferimento dichiaratamente sessuale e saffico, sembra che qualcuno abbia buttato giù a mazzate una barriera. Il vento è cambiato: dalla cautela si è passati alla fiducia, dalla moderazione alla festa sfrenata. Ora le popstar queer possono dire ad alta voce ciò su cui prima glissavano. E anche Etheridge si è unita alla festa.

Quando, in estate, è diventato virale un video in cui faceva un mash-up della sua hit del 1995 I Want to Come Over con Red Wine Supernova di Roan, un brano meravigliosamente esplicito, molti hanno accolto la cosa come un momento di svolta per gli artisti LGBTQ+. «Quel pezzo non esisterebbe, culturalmente, senza Etheridge», spiega Vesey, che aggiunge: «Ma è molto più diretto e divertente rispetto a ciò che circolava 30 anni fa».

Per dirla senza tanti giri di parole, le canzoni ora sono più arrapanti e più allegre. Vedere giovani artiste rivelare la propria sessualità da subito, e senza vergognarsene, è stato a dir poco formativo per Vesey e per molte altre persone cresciute nell’era del “don’t ask don’t tell”. Tanto che Goldschmitt, alla mia domanda su cosa pensi dell’estate del pop saffico, risponde: «Vorrei aver vissuto qualcosa di questo tipo, quando ero giovane. Sarebbe stata importantissima per capire che persona ero».

Se si vuole individuare una canzone che ha dato il via al momento attuale del pop saffico mainstream, questa è la hit del 2013 di Tegan and Sara Closer. Il brano synth pop del duo canadese è stato suonato a ripetizione tra un set e l’altro all’All Things Go, come a voler omaggiare il suo status. E anche se Closer è più pudica rispetto a Lunch di Eilish, è ancora, come dice Tegan Quin quando ne parliamo su Zoom, «una canzone super arrapante». Io avevo 24 anni quando è uscita e posso confermare che la frase “Tutto quello a cui penso ultimamente / È trovare il modo di averti sotto di me” ha fatto impazzire le lesbiche millennial esattamente come oggi Drain Me di Towa Bird manda in fibrillazione le persone queer più giovani.

È interessante notare, tuttavia, che se Closer ha fatto conoscere Tegan and Sara, che prima si muovevano in ambito indie/alt rock, a un pubblico più ampio e mainstream, le ha anche bollate come band queer, etichetta che non si erano mai sentite affibbiare prima. Quando hanno centrato una prima hit con Walking With a Ghost nel 2004, si trattava di un normale successo radiofonico, mi racconta Tegan Quin. Nessuno ha mai detto che era una canzone per persone queer, cosa che invece è accaduta con Closer. «Aveva un linguaggio molto diretto». Il duo ha piazzato una hit nella Billboard Hot 100 e ha conquistato il pubblico mainstream, ma per le masse, per lo più etero, Tegan and Sara erano “icone queer”.

Di fronte a questa nuova esplosione di pop lesbico e queer, Quin ha la sensazione che il dibattito su certa musica e su come etichettarla in base al target a cui si rivolge potrebbe essere finalmente chiuso e nota un mix di varie identità, fra il pubblico. «È gente stufa di sorbirsi sempre le stesse cose. Vogliono che la loro popstar preferita sia strana e abbia delle opinioni. Anche gli eterosessuali dicono: perché non può piacermi la musica queer?».

Decido di testare la teoria di Quin su un gruppo di partecipanti all’All Things Go in piedi vicino allo stand di Claire’s Accessories che offre piercing gratuiti. Molti di loro mi dicono di essere etero, nessuno ha mai sentito parlare di Closer, a tutti piacciono Roan e Rapp. Una ragazza lesbica lì vicino sente la nostra conversazione e mi dice: «Penso che sia bello che la musica queer sia così presente in ambienti mainstream al punto da non essere più “solo” musica queer». Si chiama Jes Klass, adora Closer e pensa che avrebbe potuto avere un successo ancora più grande. Il fatto è, dice, che «il mondo non era pronto allora. Adesso lo è». Oppure, come dice Quin, «noi siamo state le prime a uscire. Ma poi sono arrivate tutte le altre e ora sono troppe per poterle contenere».

Per quanto Closer, all’epoca, ad alcune di noi sia parsa un fenomeno enorme, non regge il confronto con ciò che sta accadendo oggi con Good Luck, Babe!. Allora bisognava essere addentro a certe situazioni per conoscere Closer, oggi per imbattersi in Good Luck, Babe! basta semplicemente esistere. Closer ha raggiunto la posizione numero 90 della Hot 100, Good Luck, Babe! ha debuttato verso la fine di aprile al numero 77. Alla fine di settembre era già balzata al quarto posto. E non si scalano 73 posizioni nella Hot 100 senza il supporto di un bel po’ di etero.

Ormai Roan non è più l’artista preferita della vostra artista preferita. Lo è di vostra nonna o di vostra zia. Probabilmente oggi Good Luck, Babe! l’avete sentita persino nell’ufficio del vostro fisioterapista di fiducia. Kelly Clarkson la fa nel suo show del mattino. Jimmy Fallon la canta nel suo programma notturno. L’algoritmo di Spotify te la ripropone anche se l’hai appena ascoltata nella tua playlist personale. Lo sentite questo suono? È quello di milioni di donne etero che, tutte insieme, aggiungono alle loro playlist per l’addio al nubilato quest’inno saffico che parla della tragedia di sposare un tizio.

Il pubblico dell’All Things Go. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

Secondo Vesey, l’attuale appeal commerciale del pop saffico è legato a due eventi politici e culturali importanti degli anni 2010: l’accesso delle persone queer a istituzioni storicamente eterosessuali come il matrimonio e il successo commerciale del reality televisivo RuPaul’s Drag Race. «Queste due cose hanno contribuito prepotentemente a rendere la vita queer comprensibile e accettabile», spiega. Forse è così. Oppure è dovuto al fenomeno che Bird descrive chiacchierando nella sua roulotte all’All Things Go: «Le stelle lesbiche si sono allineate».

Comunque sia, Dan Ferguson è qui per questo. Questo trentaquattrenne australiano, che è una delle persone che ho conosciuto allo stand dei piercing, non è una lesbica: è un uomo etero cisgender. Probabilmente non sa cosa si prova a farsela leccare sul sedile del passeggero nell’auto di una che hai appena conosciuto o ad avere il cuore spezzato da una donna che lascia la sua partner queer per sposare un uomo. Eppure trova che nelle canzoni di Roan ci si possa immedesimare profondamente. «È come quando desideri qualcuno che non ti vuole», dice. «Oppure ce la metti tutta, ma lei non ti ricambia». Per Ferguson, un cuore spezzato è un cuore spezzato, l’amore è amore.

Tuttavia la musica di Roan, e in particolare Good Luck, Babe!, ha un impatto diverso sulla comunità LGBTQ+. Goldschmitt ha parlato con diversi psicologi queer che hanno confermato che la canzone è stata importante per molti loro pazienti e la cosa ha perfettamente senso quando si arriva a comprenderne la portata. Good Luck, Babe! ritrae entrambe le parti coinvolte in una relazione giunta al capolinea, condannando quella che nega l’evidenza di fronte alla prospettiva di una vita fatta di infelicità eterosessuale e sostenendo orgogliosamente l’ex ferita. «La musica queer è fin troppo piena di racconti di traumi», dice Goldschmitt. «È molto liberatorio che qualcuno dica: “Be’, allora buona fortuna”».

L’impressione di sentirsi compresi non è suscitata esclusivamente dalle canzoni di Roan. Quasi tutti i fan queer con cui ho parlato all’All Things Go descrivono la stessa sensazione a riguardo di una serie di performer in cartellone. Riferendosi a Drain Me di Bird, che l’artista ha descritto come un’ode al sesso lesbico, Klass dice che «non c’è alcuna raffinatezza, è tutto diretto, ed è bellissimo ascoltare musica che parla del genere di relazioni che pure io ho avuto».

Un’amica di Klass, Michelle Lega, mi spiega che si identifica come bisessuale, ma le cose sarebbero andate diversamente se fosse cresciuta con la musica che sta uscendo ora: «Sarei una lesbica a tutti gli effetti». Mi viene in mente quel che Bird mi ha detto quando le ho chiesto come stanno reagendo i fan al momento pop saffico di quest’anno: «Penso che si stiano guardando dentro, scoprono cose sul proprio conto osservandole negli artisti queer».

Vedere la propria interiorità rispecchiata in una artista, soprattutto se è la prima volta, può essere un’esperienza inebriante e ne vedo le prove un po’ ovunque, all’All Things Go: nelle centinaia di persone vestite come Roan, nelle urla del pubblico quando Rapp e Bird si baciano sul palco e nei giovani fan che, con le lacrime agli occhi, guardano Julien Baker esibirsi. Lo noto anche in un video nella pagina Instagram dell’All Things Go, quando un membro del team social del festival chiede a una coppia cosa vorrebbe dire all’artista indie Ethel Cain, e una delle due risponde timidamente: «Stiamo cercando una che si unisca a noi per una cosa a tre», mentre l’intervistatore ride. Lo percepisco nella mia stessa eccitazione quando urlo come la ragazzina che ormai non sono più vedendo Lucy Dacus che raggiunge le Muna sul palco per eseguire Silk Chiffon. E lo vedo nel barista che, mentre mi serve una Bud Light, cerca una parola per descrivere i fan LGBTQ+ che ha visto nel corso del fine settimana. «Sono piuttosto attivisti», dice, o qualcosa del genere.

Anche lui probabilmente sarebbe un attivista se la sua comunità si trovasse nel mirino di un progetto politico che minaccia di cancellare i diritti dei suoi membri più vulnerabili. Come ha spiegato James Factora di Them in un saggio di poco tempo fa, «dovendo affrontare sfide enormi e dovendo lottare per trovare una collocazione nel mondo, è facile capire perché molti giovani queer percepiscano le celebrity apertamente LGBTQ+ come figure quasi religiose».

Un obiettivo prioritario per gli organizzatori dell’All Things Go era cercare di creare uno spazio sicuro per la comunità LGBTQ+ che incoraggiasse l’entusiasmo dei fan, ma salvaguardasse la sicurezza degli artisti. Guardandosi indietro, Carlie Webbert, responsabile delle partnership e dell’organizzazione del festival, mi dice di essere orgogliosa della programmazione non musicale del festival. Molte realtà come Ally Coalition e Calling All Crows hanno tenuto laboratori in loco per aiutare le persone LGBTQ+ a trovare sicurezza e serenità. «È bellissimo quel che sta succedendo alla nostra comunità», dice Webbert. «Ma dobbiamo piantarla di pensare che tutto ruoti attorno agli artisti, perché non sono gli unici a fare questo tipo di cose. Le facciamo tutti».

Towa Bird. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

Mettiamo in chiaro una cosa: l’adorazione nei confronti delle celebrity non riguarda solo la comunità queer. Le relazioni parasociali risalgono a tempi molto più antichi della Beatlemania e ogni performer, dagli artisti indie più amati come Mitski fino a Taylor Swift, ha dovuto fare i conti con stalker, molestie e innumerevoli altre avance non desiderate da parte dei propri fan.

«Le persone gay sono micidiali», dice Rapp, la popstar lesbica deliziosamente priva di inibizioni, con una tendenza a parlare a ruota libera e una voce tonante da musical di Broadway. Raccoglie i lunghi capelli biondi con entrambe le mani e li getta dietro le spalle manco fosse in uno spot di uno shampoo. «Hanno un’intensità unica». Rapp è appena tornata da una serie di show in Europa e, via Zoom, stiamo parlando dei cartelli che la gente mostra durante i suoi concerti, che sono stati un argomento di dibattito molto caldo nei commenti dei suoi fan su TikTok.

Ha visto di tutto, dal classico dell’oggettificazione “Fammi vedere le tette” al più originale, ma altrettanto volgare e offensivo, “Reneé Rapp, give me a pap” (“tetta” in slang, ndt). Come molti altri artisti queer della Generazione Z, Rapp non ha paura di bacchettare quei fan che secondo lei si spingono oltre. Parlando dei cartelli “Fammi vedere le tette”, si sfoga: «Ti rendi conto che è una cosa super bizzarra, vero? È una molestia vera e propria». La sua voce ha lo stesso tono tagliente e la medesima leggera cadenza da ragazza della Valley, proprio come quella del personaggio che ha interpretato nel film Mean Girls. Se la spigolosità del personaggio di Regina George è seppellita sotto una montagna di commenti passivo-aggressivi che ti costringono a domandarti cosa pensi veramente di te, quella di Rapp è diretta, palese. Usa frasi lunghe e piene di oscenità per dire quant’è meraviglioso e potente questo momento all’insegna del sapphic pop.

Da un lato, questo è il suo sogno che diventa realtà. Si sente fortunatissima per il fatto che lei e le sue amiche fanno parte dell’avanguardia culturale, cosa che storicamente non è accaduta spesso alle lesbiche. Dice che le pare una cosa enormemente più grande di lei. Inoltre, adora vedere le persone etero che annaspano: «Non sanno che fare, sono tutti impanicati». È chiaro che è entusiasta della cultura queer mainstream quanto lo sono i suoi fan. D’altro canto, però, non è qui per subire molestie. Tornando al tema dei cartelloni, dice: «Vorrei che tu potessi leggere quel cartello dal mio punto di vista per capire quanto sia stupido e offensivo». Ascolto e annuisco, mentre lei continua a riflettere ad alta voce: «Ma non lo farai. Se che lo show è elettrizzante, per me lo è e molto, ma questo significa che molesterei verbalmente qualcuno perché sono esaltata? No. Eppure alla gente piace fare questa roba».

La riflessione di Rapp diventa ancora più pungente quando inizia a spiegare la strana combinazione di empatia e frustrazione che prova quando le molestie provengono, in particolare, da donne gay. Una parte di lei lo comprende. Anche lei si sarebbe eccitata se, da ragazzina, avesse visto qualcuno come DeJ Loaf. Capisce anche quanto sia sbagliata la tendenza ad attribuire alle persone LGBTQ+ uno standard di comportamento più elevato e quanto, invece, sia ridicolo avere aspettative così basse nei confronti degli uomini. Eppure, dice, questa cosa fa più male quando arriva dalla sua comunità. «Siamo abituate all’idea che gli uomini siano deludenti», dice Rapp. «Ma se a comportarsi così è una ragazza, resto doppiamente delusa».

Essere una persona queer durante questa ondata di pop saffico è eccezionale. Ma essere una delle star al centro del movimento sapphic pop, evidentemente, è piuttosto complicato. Rapp riassume la sua esperienza con una bella metafora: «Il nucleo è luminoso. Ma tutte le altre cose che ci girano intorno sono folli, cazzo».

Ogni artista interpellata per questo articolo ha ben chiaro quanto sia importante il concetto di rappresentanza. Avere un gruppo come Tegan and Sara a cui ispirarsi, quando erano giovanissime, è stato molto importante per le Muna, quindi per loro significa davvero tanto poterlo fare per i giovanissimi di oggi. «Abbiamo due canzoni, I Know a Place e Silk Chiffon, che sono state adottate dalla comunità queer, e questa sensazione mi esalta», dice Gavin. «Voglio farlo ancora e poi ancora».

Julien Baker. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

Allo stesso tempo, gli artisti queer che vorrebbero concentrarsi solo sulla propria musica hanno grandi difficoltà, perché devono fare i conti col fatto che la loro identità è costantemente legata al loro lavoro. «Dovrebbe girare tutto intorno solo alla cazzo di musica», aggiunge, «ma vista la situazione in cui ci troviamo, con questo rigurgito conservatore, non ci è concessa l’opportunità di essere semplicemente artiste».

Questo perché i ragazzi di oggi hanno più che mai bisogno dei loro eroi queer, anche se, come mi dice Bird, non è mai stata sua intenzione assumere quel ruolo. Le Muna non sono certo le uniche a essere caute nel parlare apertamente della propria identità. Molti artisti LGBTQ+ hanno dichiarato che, per varie ragioni, questo è un argomento difficile da affrontare per loro. Alcuni, come Eilish e Roan, stanno ancora esplorando e venendo a patti con le varie sfaccettature della loro identità: un processo che, come ha saggiamente evidenziato Eilish proprio su Rolling Stone, può richiedere una vita intera. Roan ha fatto un discorso simile quando ha parlato con noi in ottobre, dicendo che a volte si sente ancora a disagio a essere gay. «Non capisco perché sia ancora un problema», ha detto. La comprendo.

L’omofobia interiorizzata getta un’ombra lunga e l’accettazione, proprio come la queerness stessa, esiste in varie gradazioni. Molti di noi passano la vita a girare intorno a queste sfumature, trovandosi in difficoltà nel descrivere la propria identità in un dato momento. Io, per la maggior parte del tempo, mi muovo nel mondo beata e in pace col mio essere lesbica, ma a volte, come quando torno al Sud, la mia sicurezza crolla e si insinua in me la vergogna. In genere mi sento a casa nella mia comunità, ma ogni tanto mi chiedo se sono un’intrusa, una bad gay, come dice Arthur Less. È già abbastanza difficile affrontare la propria sessualità per conto proprio. Ed è ancora più dura farlo con i propri cari, a prescindere dal loro sostegno. Ma parlarne in pubblico? Sei fuori di testa?

Non c’è da stupirsi se Sara Quin dice che la parte più stressante della fama di Tegan and Sara, all’epoca di Closer, è stata il modo in cui i media le hanno elette portavoce della comunità queer. In particolare, ricorda lo sconcerto provato le tantissime volte in cui è stato chiesto loro di nominare i loro 20 artisti canadesi LGBTQ+ preferiti. «E chi cazzo sa chi è gay?», dice ridendo esasperata. «Dovresti vedere la musica che ascolto. Non so nemmeno che faccia hanno le persone che la fanno, figurati se conosco il loro orientamento sessuale».

Una cosa ben chiara è che per molti artisti queer mainstream di questa generazione, fieri e dichiarati, la visibilità è al contempo una benedizione e una maledizione. A rendere le cose più difficili è la mancanza di accordo, nelle comunità lesbiche e saffiche, su come dovrebbe essere il nostro rapporto con la cultura mainstream. Vogliamo che le nostre star si adeguino o le resistano? Devono essere radicali o innocue? Dominanti o sottomesse? E che dire di chi ama ricoprire entrambi i ruoli? Si spera che queste domande si diradino con l’aumento della quantità e della diversità degli artisti queer mainstream, ma non siamo ancora giunti a quel punto. Di conseguenza, i nuovi artisti LGBTQ+ o i media che se ne occupano vengono spesso criticati per il modo in cui ritraggono la queerness.

Dacus delle Boygenius ha toccato l’argomento quando ha dichiarato a Teen Vogue che «i pregiudizi verso i gay arrivano da ogni parte, compresi i gay stessi». Il suo commento evidenzia il problema del controllo dell’identità, qualcosa che anche Rapp conosce bene. Riflettendo sul dibattito sulla cancellazione della bisessualità che si è scatenato online dopo il suo coming out come lesbica, a gennaio, al Saturday Night Live, Rapp risponde: «Mi importa tantissimo dei gay, ma non me ne frega un cazzo di ciò che pensano gli altri del fatto che io mi definisca lesbica, in questo momento. Semplicemente non mi interessa». Ma per ogni artista come Rapp, che sguazza con disinvoltura nel caos che regna, ce ne sono altrettante che preferirebbero non essere etichettate, proprio per via dei giudizi che la cosa comporta, all’interno e all’esterno della comunità LGBTQ+.

«Le etichette possono essere sia gabbie che chiavi per aprire nuove porte», afferma Lizzy Plapinger, artista multimediale, ex frontwoman del duo indie pop MS MR e ora consulente per la curatela e la strategia dell’All Things Go. Da donna queer, Plapinger è stata felice come tutte noi di godersi le vibrazioni saffiche e l’ambiente protetto del festival. Ma, al contempo, capisce come le cose potrebbero essere diverse per gli artisti. Paragona l’esperienza di essere bollata come artista pop lesbica a quella di essere definita musicista donna, anziché solo musicista. «Nessuno vorrebbe essere descritto in modo univoco, perché a livello di marketing una cosa simile taglia fuori grosse fette di pubblico», dice Plapinger.

Il tema si fa ancora più complesso per le persone butch e transmasc e per quelle di colore. Lauron Jockwig Kehrer, insegnante di musicologia alla Western Michigan University che ha firmato il volume Queer Voices in Hip Hop: Cultures, Communities, and Contemporary Performance, afferma che molti artisti queer di colore sono refrattari alle etichette che potrebbero limitarli a livello musicale o personale: in particolare per termini come lesbica e saffica, spesso associati al mondo dei bianchi. Nonostante la gioia condivisa per l’ascesa di Roan o Rapp, è impossibile ignorare il biancore accecante della presunta età dell’oro del pop saffico. Kehrer sottolinea che anche questo rappresenta una continuazione di quanto accaduto nell’epoca precedente quando, a parte Tracy Chapman, tutte le cantanti lesbiche di successo erano bianche. «È complicato perché, sì, stiamo vivendo questo momento di maggiore visibilità mainstream, il che è bellissimo», spiega Kehrer, «ma vediamo ripetersi gli stessi schemi per cui donne bianche, solitamente attraenti e spesso molto femminili, ricevono più attenzione».

Secondo Kehrer, per artiste come Monáe e Kehlani le barriere che le separano da un successo veramente grande e significativo restano molto alte, perché i black queer non sempre sono visti come vendibili da un’industria che vive replicando cose che già hanno funzionato, ovvero tutto ciò che è bianco, cis, femminile e appetibile (Kehlani e Monáe hanno declinato l’invito a commentare).

Bird, che è anglo filippina, ha vissuto alcune delle esperienze descritte da Kehrer. «Vedo come le porte si aprono per le mie coetanee bianche e come, invece, restano chiuse per quelle che mi assomigliano o che non sono bianche». La sua osservazione ci ricorda che l’anno passato non ha portato cambiamenti uguali per tutti gli artisti. Gli ostacoli per le persone queer di colore rimangono lì. Sfortunatamente, gli unici che possono fare qualcosa al riguardo sono quelli che detengono il potere e, come sottolinea Rapp, schietta come sempre, «le persone al vertice sono ancora dei cazzo di bianchi cis. Mica è cambiato come per magia durante quest’ultima estate. Sono ancora tutte lì, quelle teste di cazzo».

René Rapp. Foto: Maria-Juliana Rojas per Rolling Stone US

Se la situazione muterà, dipenderà dalla direzione che prenderà il momento pop saffico. Rapp spera che «continui a coinvolgere altre ragazze lesbiche e non bianche dell’ambiente pop, che sono in giro da prima di noi». Bird non pensa che la cosa regredirà. Sara Quin dice che è molto probabile che le cose oscillino a seconda del pubblico e della tendenza culturale. Tegan Quin pensa che quest’anno sia nata «un’industria consapevole dell’esistenza di un pubblico potenziale enorme per la musica pop di orientamento queer». Forse le artiste mainstream diventeranno più queer, più butch e più diverse. Vorrete ben lasciare sognare una ragazza gay, no? O magari l’età dell’oro del pop saffico tramonterà e per un po’ torneremo a vedere dominare un tipo di pop al femminile etero e bianco. Ma nessuno può prevedere il futuro, tranne ovviamente le Muna, che sentono che sta per arrivare un contraccolpo.

Gavin dice di aver letto una conversazione online in cui si discuteva se il pop saffico fosse ormai inflazionato. McPherson sa di alcuni progetti legati all’industria musicale e a Hollywood che, a quanto pare, sono bloccati perché c’è diffidenza nel produrre più storie queer nell’America trumpiana. Maskin ha una sua teoria: «I maschi hanno paura che tutti scopino, mi sembra che siano sempre di più a temerlo». A distanza di qualche settimana, la sua sembra un’analisi tristemente premonitrice della transizione brusca avvenuta col passaggio dall’estate del pop saffico ai risultati elettorali del 2024.

Contraccolpo o meno, le Muna sono pronte ad affrontare la situazione. Per loro, il successo non consiste nel restare sotto i riflettori, ma nel proseguire la carriera alle loro condizioni. Vogliono avere il diritto di vivere la vita che desiderano e la sicurezza finanziaria per creare arte rilevante, e lo desiderano per «tutte le artiste come loro», come dice Gavin. Tutto qui. «La cosa che mi piace moltissimo delle lesbiche è che siamo brave a fare comunità», aggiunge. Lei, McPherson e Maskin sono in giro da abbastanza tempo da sapere che i trend vanno e vengono, ma le comunità? Quelle sono per sempre. Cosa importa, quindi, se le istituzioni tradizionali che hanno iniziato ad accoglierci ci revocheranno temporaneamente il diritto l’ingresso?

Come dice Sara Quin: «Siamo sempre esistite. Esisteremo sempre». E i giovani fan queer avranno sempre la loro musica, anche se a volte dovranno darsi un po’ di più da fare per trovarla. Ma sarà lì per loro».

Da Rolling Stone US.