Ci siamo, è l’ultimo, eh. Il prossimo, lo giura, sarà il fatidico album con cui – come promesso – Achille Lauro rivoluzionerà la musica «per sempre». Intanto, dice, «divertitevi» con questo. Tradotto: altro giro, altro progetto. E altra identità. Ma non abbiate pretese, o voi che ascoltate. Dopo il rock’n’roll, il glam, il rockabilly, il surf rock e l’eurodance, tocca allo swing degli anni ’20. Con tanto di orchestra jazz, la Untouchable Band, in un 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band che è una sorta di happening all’americana in presa diretta. Tutto da copione: la solita estetica curatissima (gangster, feste in stile Il grande Gatsby, lui col gessato e i capelli tirati indietro); il solito lavoro poco impegnativo in termini di ascolto, di sole otto tracce, nel periodo giusto (le feste); la solita comunicazione pomposa e coerente al personaggio («Ho sempre fatto musica per il puro godimento che mi dà. Ci sto scopando»); i soliti ospiti fidati.

E quindi? E quindi poche sorprese, perché abbiamo già iniziato ad abituarci ai cambi di rotta dell’artista romano. Che con le trombe e l’atmosfera lounge di questo 1920 va a chiudere la trilogia rétro partita con le chitarre di 1969 (Rolls Royce, C’est la vie) e arrivata alla cassa dritta di 1990. Sembra trascorsa una vita, invece sono poco più di 18 mesi. Con tanto di aspetti positivi e negativi. I pro: mentre la musica italiana si fossilizza sui soliti riferimenti anni ’80, su Battisti e sul pop dei primi 2000, lui riesce a sdoganarsi e a guardare al di fuori dei nostri confini, pur rimanendo fedele a generi comunque popolari da noi. I contro: questo muoversi in maniera forsennata da un genere all’altro, reinventando il proprio personaggio dentro contesti diversi, visti i ritmi rischia di associarsi al trasformismo gratuito e macchiettistico più che a un percorso coerente, specie considerando le poche variazioni sul canovaccio. Insomma, un juke-box: metti il gettone e ogni volta parte un Lauro diverso, entro i confini del sound che emula. Con pochi guizzi, come fosse solo estetica.

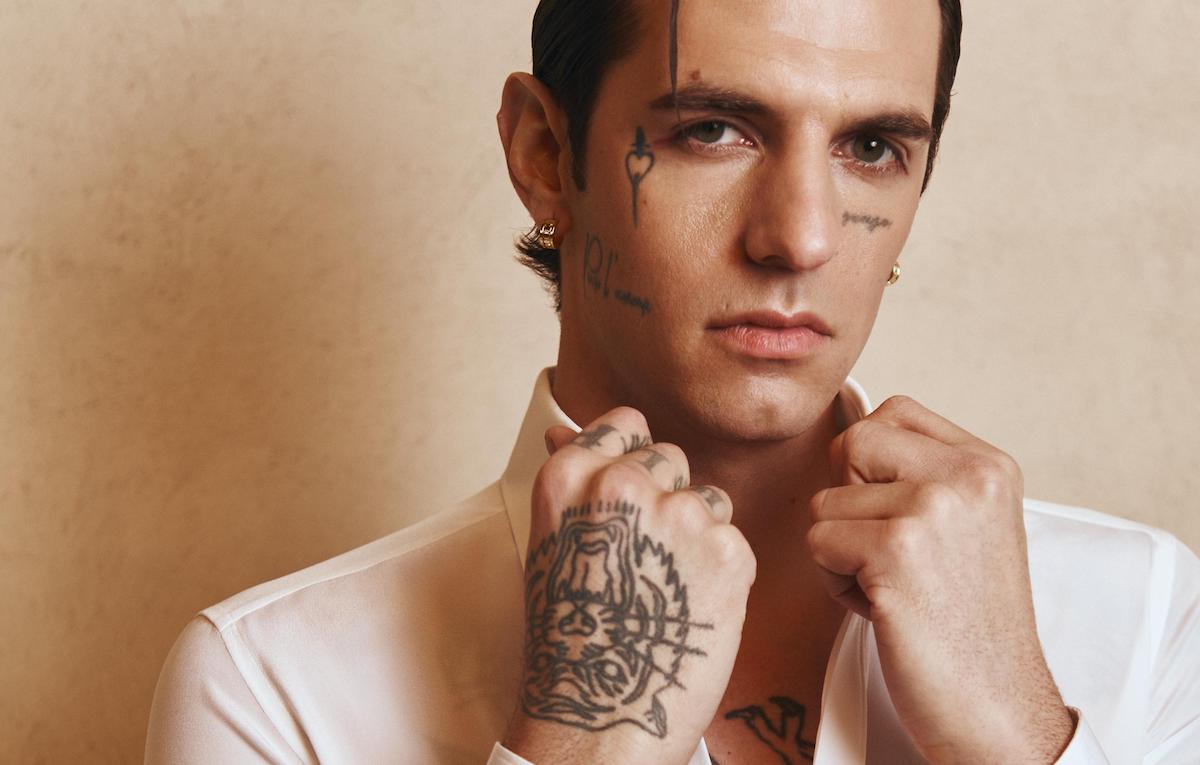

Certo, questo EP è senz’altro meno ruffiano del cugino 1990. E, soprattutto, valorizza l’aspetto più interessante del trasformismo del protagonista, cioè l’effetto straniante – e affascinante, nonché caratteristico: un gangstar con un tatuaggio in faccia, dai – che sorge quando si ascolta la sua voce sguaiata, da “dandi” di borgata, su un contesto tanto classico e conservatore. Succedeva con C’est la vie e 16 marzo (pop all’italiana) e con Bam Bam Twist (twist); non può che ripetersi qui. Così: oltraggio e omaggio. Tanto più con l’uso dell’orchestra, che per chi come me è cresciuto nei 2000 ha rappresentato una legittimazione per ogni popstar più o meno grande («Finalmente ho fatto un disco con l’orchestra» e poi «era il nostro sogno» e poi blabla), e che invece adesso passa per vezzo, orpello kitsch. Sembra di vedere quell’episodio dei Simpson in cui, con un po’ di imbarazzo, i Cypress Hill si ritrovano fra i piedi la Sinfonica di Londra (o è il contrario?) per suonare Insane in the Brain. Tant’è.

Il mood, per quanto retto da arrangiamenti manieristici o che calcano troppo la mano verso i cliché (davvero c’era bisogno di mettere in mezzo Alleluja, tutti jazzisti! degli Aristogatti?), nonostante alti e bassi rimane a fuoco per tutto l’EP, che si tratti di cover o di inediti. Un classico tipo My Funny Valentine, per esempio, viene messo in apertura a fare atmosfera, ma nonostante non abbia guizzi è valorizzato dal parlato di Lauro, rigorosamente maleducato, in calata romana. Sarà una costante. E se Tu vuo’ fa’ l’americano – tutta pianoforte e napoletano fake, a parte l’evitabile ospitata di Gigi D’Alessio (che continua il suo greenwashing in senso street e giovanilistico) – è piano bar di bassa lega, Jingle Bell Rock (giuro, e lo so che non c’entra niente col concept) in duetto con Annalisa rinnova la dinamica di prima, con la voce cristallina e puntuale di lei da un lato e quella arrogante di lui che arranca dietro. Al di là della scelta discutibile della canzone e dell’arrangiamento pacchiano, s’intende.

Ma siamo sempre lì: oltraggio, omaggio, provocazione. Anche quando si tratta dei tre pezzi scritti ad hoc. Chicago, con fiati, cori e aria da jazz party, è l’ennesima visita col pilota automatico in un’epoca che non è quella dell’artista (“Siamo a Chicago, / vuoi sposarmi Susanne? / Sono Lucky Luciano, / ho le Chesterfield blue”), fra citazioni in tema (ovviamente Gatsby, ovviamente Betty Boop) e un Lauro mattatore che – come nell’altro inedito Pessima, ritratto di un trapper romano trapiantato negli anni ’20 – manda baci, adotta uno stile spoken sguaiato, urla disinvolto, manda impropri, si sente un divo. Funziona? Sì, come funziona in veste da crooner nella più sommessa e in realtà un po’ trascurabile Piccola Sophie. Anche se l’episodio più interessante del lotto è la rilettura della samba-trap di Bvlgari con orchestra – rigorosamente in overacting di voci e trombe – e ospitate di Gemitaiz e Izi, mentre l’altra auto-cover di Cadillac sembra uno di quei rifacimenti da sottofondo al ristorante.

E poi? E poi è già finito: poco più di 20 minuti di musica. Quindi via gli ottoni, l’orchestra, gli arrangiamenti swing esagerati. Da domani si cambia ancora veste. Ma, anche per questo, 1920 sembra un gioco, uno scherzo per intrattenere, piuttosto che un lavoro strutturato, privo com’è della statura dell’album vero e proprio (1969) e di coerenza interna (1990). Pare suonato e registrato in fretta, in maniera calligrafica, con un paio di pezzi che ruggiscono (Chicago e Bvlgari Black Swing), diversi passaggi a vuoto ed episodi davvero difficili da inquadrare. Esaurito l’effetto – pure interessante, ribadisco – degli accostamenti improbabili fra borgata romana e La La Land, tatuaggi e Al Capone, il piatto resta vuoto. Mancano il guizzo e pure la hit (a meno che l’intenzione non sia sbancare il Natale: Jingle Bell Rock, che ci nascondi?), e questo non fa altro che confermare il tono sostanzialmente minore, con zero pretese («divertitevi»), dell’operazione.

Poi certo: sicuramente gioverà al personaggio, che del trasformismo sta facendo una cifra stilistica, che in quanto a estetica sta un passo avanti a moltissimi, che in bianco e nero col gessato sta benissimo almeno quanto con le vesti da rockstar, che pure trarrà i propri ascolti da un lavoro in realtà – credo – così poco impegnativo, per lui. E quindi wow, ci mancherebbe, sul pianeta Lauro la vita va una meraviglia. Noi passiamo oltre, intanto. Quanto manca al disco che cambierà per sempre la musica?