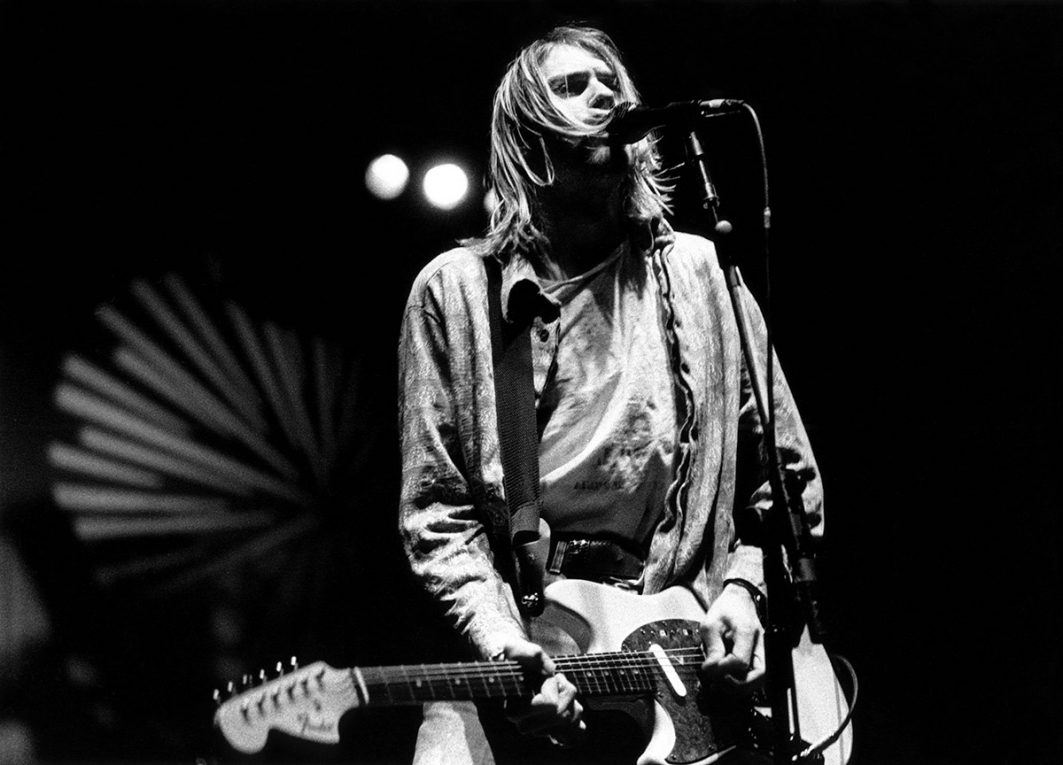

Sono stata fortunata, a modo mio: mi sono resa conto di cosa significasse morire, ho provato il vuoto, la rabbia, la tristezza e la disperazione che la morte porta con sé relativamente tardi, a 13 anni, la sera dell’8 aprile 1994. Ho vissuto un’infanzia e un’adolescenza senza avere la televisione in casa; dopo cena o leggevo, oppure ascoltavo Planet Rock su Radio Rai, all’epoca condotto da Luca De Gennaro e Gennaro Iannuccilli. Fu proprio da loro che, appunto la sera dell’8 aprile 1994, appresi che Kurt Cobain era morto: la notizia venne annunciata con mille cautele, ché a Seattle era circa mezzogiorno, il cadavere era stato scoperto quella mattina dall’elettricista Gary Smith, e insomma eravamo nel paleozoico, mica c’era internet, la fibra, nemmeno esisteva Google.

Ricordo il commento di mio padre – «Lo sapevo che sarebbe durato poco» – così come il mio smarrimento. «No, non può essere vero», pensai subito. E poi, «Come farò adesso? Cosa ascolterò, ora che lui non c’è più?». Il giorno successivo mi rifiutai di andare a scuola: mi pareva fosse mancato un amico, un parente stretto, una persona che conoscevo benissimo, sebbene la mia Nirvana-dipendenza fosse iniziata soltanto da più o meno tre anni. Fu mio padre a farmi ascoltare Nevermind per la prima volta, e quel momento diventò lo spartiacque della mia adolescenza. C’è stato un pre-Smells Like Teen Spirit, in cui ero una bambina concentrata esclusivamente su me stessa, e un post-Smells Like Teen Spirit, in cui ero una ragazzina che prendeva pian piano coscienza degli altri, della società, di una massa grezza e dai confini assai poco definiti che si ribellava all’ordine, alle regole, e non si vergognava a manifestare apertamente la propria rabbia, il proprio disincanto, la propria confusione.

A 11 anni scrissi alla Geffen Records a Los Angeles in un inglese piuttosto zoppicante, chiedendo se mi potevano inviare i testi di Nevermind perché il booklet non li conteneva. Quando ormai avevo perso le speranze, passato un mese, mi arrivarono una decina di fogli comprensivi di ringraziamento della casa discografica («Che tenerezza», si saranno detti, «accontentiamo ‘sta poveretta»), che sottoposi immediatamente all’attenzione della mia professoressa d’inglese. «Queste canzoni non vogliono dire nulla», fu il suo laconico responso, quindi mi misi lì, armata di pazienza e del fidato Ragazzini, alle prese con la traduzione più ostica della mia vita. Anziché fare i compiti, sudavo su Lithium, Come As You Are, Drain You, Breed, che, nonostante le mie evidenti difficoltà, ogni giorno acquisivano sempre più senso: non parlavano di me, parlavano di noi, delle nostre angosce, frustrazioni, inadeguatezze, paure, solitudini. Parlavano del nostro essere giovani, e stupidi, e sprovveduti, e spaventati all’idea di crescere. Che adulti saremmo diventati? Ci saremmo trasformati nei nostri genitori? Volevamo davvero trasformarci nei nostri genitori? Quali strade alternative avremmo potuto percorrere?

Spesso, negli anni successivi, mi sono domandata per quale motivo Kurt Cobain abbia avuto un ruolo così fondamentale nell’esistenza mia e di tantissimi altri fan. La risposta più immediata ha a che fare ahimè con l’estetica, con la fine da eroe romantico che s’è procurato, nonché con l’aura di maledizione, abuso e dannazione che suo malgrado si portava appresso. Ma si tratta soltanto della superficie. La verità è che, grazie a Kurt Cobain, ai Nirvana, e pure al Seattle sound nella sua interezza (che no, mi rifiuto di chiamare con quella parola marchettara che inizia per “g”), abbiamo scoperto di essere parte di un grande movimento collettivo – probabilmente l’ultimo, grande movimento collettivo della storia della musica – e per un po’ ci siamo sentiti meno soli.

Rispetto a un punk egoriferito – «Fanculo, spacco tutto perché mi va e voi mi fate schifo» – le band di Seattle compivano un salto ulteriore, e volenti o nolenti eravamo costretti a fermarci e riflettere sulla violenza; sulla feroce ambivalenza dell’amore; sul capitalismo che ti fagocita salvo poi sputarti; sulla predazione del corpo; su una società che ti considera una macchina; sull’abuso di alcol, droghe e psicofarmaci; sul femminismo militante e l’attivismo politico; sulle famiglie che t’annientano; sulla mercificazione di ogni cosa; sul conflitto tra chi sei e chi gli altri s’aspettano che tu sia. Dei protagonisti dell’epoca, oggi (esclusi i Pearl Jam), non è rimasto quasi niente: oltre a Kurt Cobain, sono mancati Layne Staley, Chris Cornell, Andrew Wood, Scott Weiland, Shannon Hoon, Kristen Pfaff, ognuno in condizioni miserabili e tristissime, alcuni con corpi rinvenuti dopo giorni dalla morte effettiva, come se a nessuno interessasse, come se nessuno telefonasse, come se a nessuno importasse più nulla di loro. A nessuno, ma non a noi, che dopo il 5 aprile 1994 (data a cui si fa risalire il suicidio del frontman dei Nirvana) ci siamo sentiti un po’ orfani e abbiamo capito che ormai era tutto finito: ci siamo consolati con Vitalogy, No Code, Above, Live Through This, Hungry for Stink e Down on the Upside, ma sapevamo fin troppo bene che il sipario di lì a poco sarebbe calato.

Restavano quella sensazione condivisa d’appartenenza che mai più sarebbe ritornata – né il Brit pop, né il garage rock o revival post-punk di inizio anni 2000 ci sarebbero andati vicini – e quei testi che avrebbero raccontato il nostro presente con trent’anni d’anticipo. «When I was an alien, cultures weren’t opinions». «Just because you’re paranoid, don’t mean they’re not after you». «I wish I was like you, easily amused». «I don’t care what you think unless it’s about me». «Rather be dead than cool». «The finest day that I’ve ever had was when I learned to cry on command». «I miss the comfort in being sad». «I’m too busy acting like I’m not naïve». Fino al verso d’apertura di Serve the Servants, la prima canzone di In Utero, il testamento definitivo che col senno di poi suona così terribilmente profetico: «Teenage angst has paid off well, now I’m bored and old. Self-appointed judges judge more than they have sold».

Caro Kurt ti scrivo: nonostante siano trascorsi ventotto anni mi manchi come allora, e sì, You Know You’re Right, su tutto.