La mattina del 4 giugno del 1997 un passeggero di un battello notò qualcosa di strano nelle acque del Mississippi a Memphis, all’altezza di Beale Street. Un mucchio di stracci avvolgeva quello che si sarebbe rivelato cadavere di Jeff Buckley, annegato il 29 maggio a un chilometro di distanza. Il figlio di Tim Buckley fu riconosciuto solo grazie a un piercing sull’ombelico e una maglietta, il suo volto di giovane idolo, dopo giorni a macerare, non c’era più.

A differenza di Cobain, morto tre anni prima, il giorno dell’incidente Buckley non era drogato, né sotto l’effetto di alcol. Pare semplicemente che avesse chiesto al suo roadie di fare una sosta per nuotare nelle acque del Wolf River Harbor, un canale del Mississippi. Tenete a mente questo fiume, perché alla fine lo ritroverete. Era pomeriggio, una bella giornata. Buckley entrò vestito in acqua e cominciò a prendere il largo cantando Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. Pazzesco, è un’immagine tra il divino e il tragico. Mentre elogiava i suoi eroi, pare che sia finito nella spirale di un mulinello di corrente creato da un battello. Una fine assurda per quello che Dylan, Jimmy Page e Bowie avevano già definito il cantante più interessante e promettente del decennio.

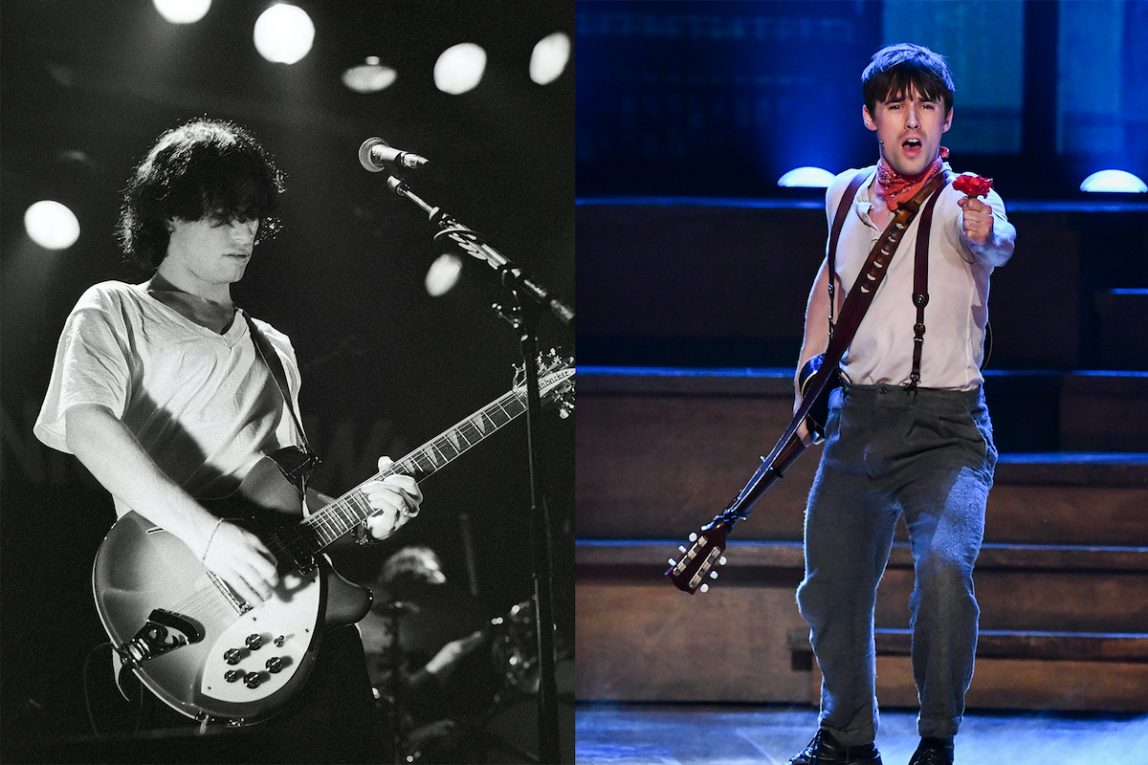

Jeff Buckley ci ha lasciati a 30 anni, con un solo disco in studio all’attivo e la certezza che non ci sarebbe mai più stato nessuno come lui. Con lui è affogato nel 1997 quel tipo di cantautorato legato alla sperimentazione musicale, alla chitarra, al jazz, al blues, al soul. La chitarra stessa, lo strumento degli dei del rock’n’roll, si apprestava a passare in un purgatorio di diversi anni, spodestata dai nuovi suoni che da lì a poco avrebbero cominciato a uscire da sintetizzatori, schede audio, campionatori, effetti speciali vari.

Non solo la chitarra, ma il cantautorato stesso stava per subire uno scacco tematico devastante dalla scena hip hop e dal nuovo sound elettronico che incombeva. Le tematiche della denuncia, della celebrazione della vita e della morte, della lotta, dello sbattimento, dell’amore non venivano più cantate su basi di chitarra-basso-batteria. Il mondo si stava evolvendo, erano arrivati Björk, Beck, Radiohead, Air, ma pure Moby, Fatboy Slim e Prodigy che stavano cancellando l’ormai desueta immagine dell’uomo con la chitarra che canta le poesie d’amore. Ciao ciao Crosby, Stills & Nash.

Nell’anno in cui è morto, Buckley era l’ultimo alfiere di questa tradizione. Con lui si chiude un cerchio che percorre decenni di espressione e tocca Dylan, Nick Drake, Leonard Cohen. Buckley era in grado di piazzare su MTV pezzi come Grace, Mojo Pin o Hallelujah, costruiti su tonalità difficilissime, tra scale arabeggianti e l’astratto. Il contrario di quello che andava in quel periodo, eppure, suonate da lui, cantate con tutta la sua sofferenza, arrivavano a chiunque per quello che erano: delle poesie.

Ad oggi non abbiamo idea di cosa avrebbe suonato quel trentenne ormai cinquantenne. Di certo sappiamo che nessuno ha più suonato come lui e ci sono voluti anni prima che si riaffacciassero dei nuovi menestrelli credibili. Sono pochi e sono così diversi da lui che l’unica cosa che li accomuna è l’utilizzo della chitarra. Devendra Banhart? Cass McCombs? Dan Auerbach? Kurt Vile? Mac DeMarco? Nah, nessuno. Ed è giusto così, le cose cambiano.

Qualcosa c’è stato, ma mai più niente di così profondo. Quel che avrebbe potuto essere se l’è preso il Mississippi, il fiume dove tutto è iniziato da cui son partiti il blues del Delta, Son House, John Lee Hooker, Muddy Waters, i grandi padri della chitarra. Se non fosse macabro, ci sarebbe da scommettere che Jeff Buckley non avrebbe mai chiesto una tomba migliore per far spazio al futuro in cui forse si sarebbe scoperto sempre più solo e desueto.