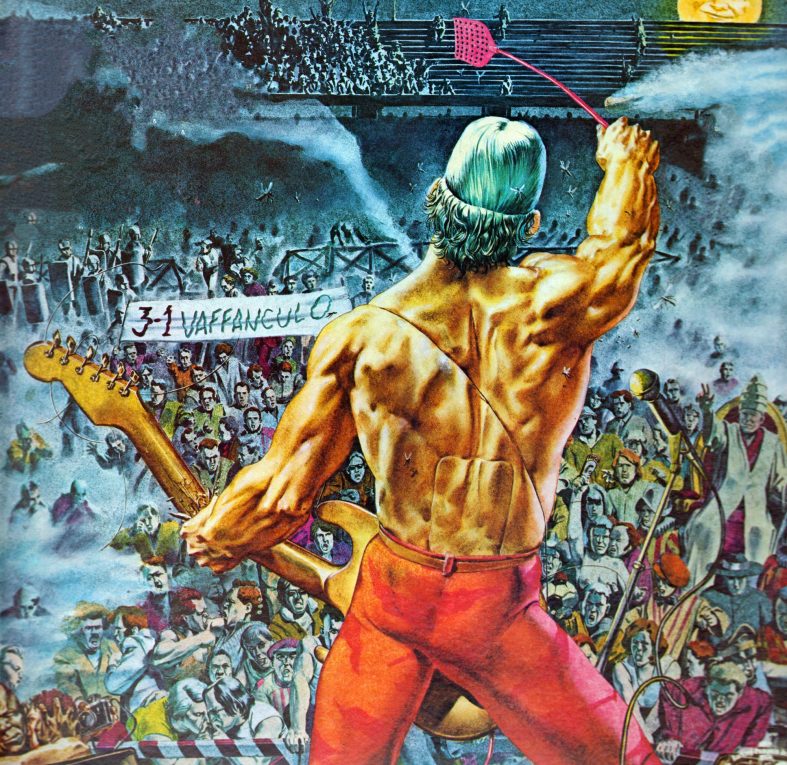

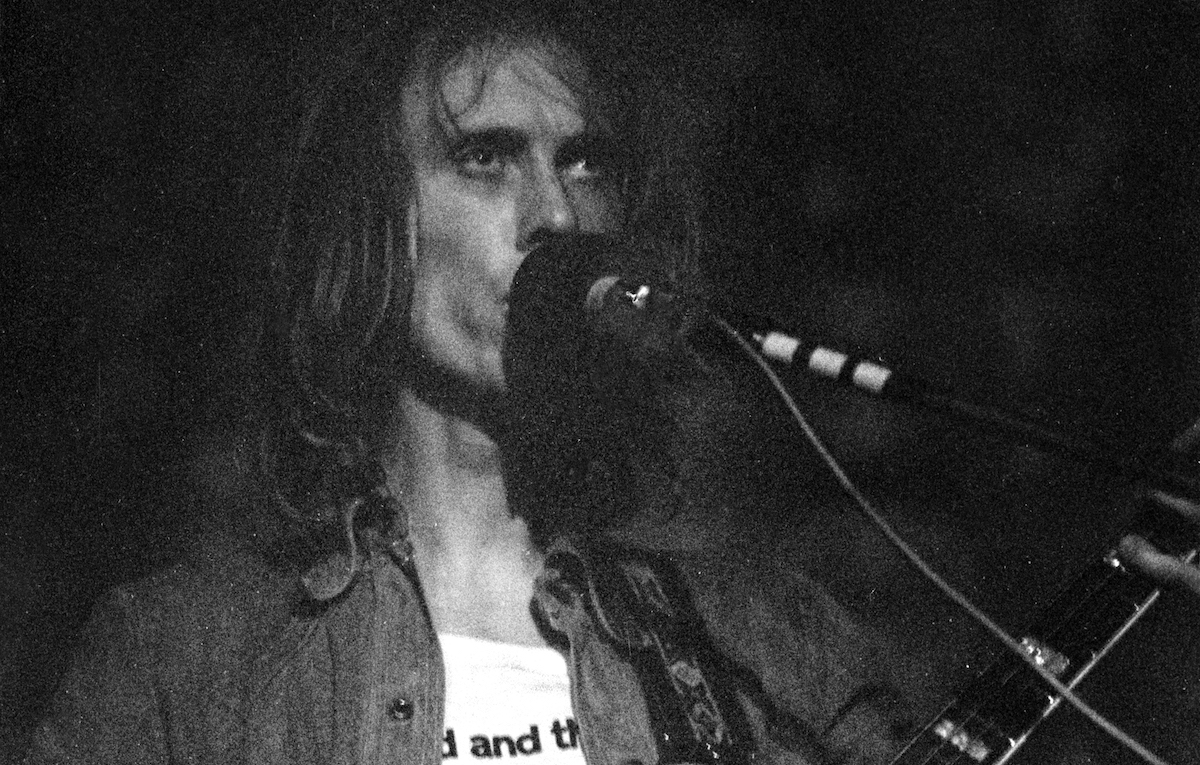

A molti di voi il nome Daniel Johnston non dirà nulla. Ai più attenti forse ricorderà una t-shirt che il celeberrimo Kurt Cobain indossò in più di un’occasione prima di porre fine alla sua vita mortale. In pochissimi si ricorderanno un artista celebrato in tempi non sospetti persino da Mtv o dalla Atlantic Records, autore di una trentina di dischi (Yip/Jump Music; Hi, How Are You, Songs of Pain e Fear Youself gli imprescindibili), innumerevoli quadri esposti in ogni dove e soggetto di uno dei più bei documentari musicali di sempre – quel The Devil and Daniel Johnston capace di rendere Bohemian Rhapsody una pagliacciata al pari di Temptation Island, a patto di avere un certo grado di sensibilità umana e artistica per rendersene conto.

Ma la morte di Johnston, artista borderline, autolesionista e schizofrenico, nato a Sacramento 58 anni fa, nel 1961, definito il “più grande outsider americano”, ci pone davanti ad altre riflessioni che non possono essere eluse. Ma parliamo per capirci. Quando Michael J. Fox dichiarò, a soli trent’anni, di essere affetto dal morbo di Parkinson, fu un duro colpo per molti. J. Fox rappresentava per intere generazioni l’adolescenza, e l’adolescenza per molti miei coetanei è associabile a uno di questi film: I Goonies, I Gremlins e Ritorno al Futuro. 1985, che annata! L’idea che Marty McFly fosse affetto da una malattia, la cui degenerazione è cronica e progressiva, lasciò scioccato pure il sottoscritto. Ma fu anche un sospiro di sollievo. Vi spiego.

Michael J. Fox si accorse dei primi sintomi sette anni prima della sua prima dichiarazione ufficiale su People. È il 1991, è reduce dal successo di Ritorno al Futuro Pt. III e non può proprio farsi da parte. Recita in altri film, Insieme Per Forza e Vittime di Guerra (di Brian De Palma), fino ad arrivare a Mars Attack! (di Tim Burton). Ciononostante deve nascondere il morbo e, ovviamente, è più facile a dirsi che a farsi. In men che non si dica, Fox viene etichettato come quello “strano”. Il suo essere schivo e riservato, la sua scarsa volontà di apparire fa nascere il toto-scommesse sulla sua vita privata. “È depresso”, “È gay”, “È violento”, “È alcolizzato”, è semplicemente “matto”. Di copertina in copertina, ipotizzando, per sette anni. Neanche si trattasse di Charles Bukowski.

Non c’è nulla da fare, in Occidente siamo talmente attaccati alle nostre misere vite, ritenendole così stupidamente speciali, che abbiamo bisogno che qualcun altro ci dia l’impressione che la propria faccia schifo. Mors tua vita mea. Ce ne rendiamo conto, pure quotidianamente, vedendo il malsano accanimento collettivo nei confronti delle più disparate tragedie umane. Il “nuovo” personaggio è quasi sempre un eroe pieno di guai. Drammatico, triste, problematico. Leggevo della tristezza per l’unica data in Italia di FKA Twigs (posso capire i pusher, ma tutti gli altri?) troppo intrappolata nei suoi drammi personali; per non parlare delle recenti confessioni notturne di Ultimo o della miliardaria-depressa Frances Bean Cobain che lancia una linea di abbigliamento con i disegni del padre perché “sono più sola di quanto si crede”. Si ha come l’impressione che per avere pubblica attenzione e quindi vivere, almeno per qualcuno, bisogna essere (o sembrare) outsider. A prescindere. Si ha come l’impressione di un’invisibile legame di mutua assistenza; tanto più il divo è inzuppato di rogne, fisiche, mentali, sentimentali, familiari o quel che sia, tanto più il legame con il popol(in)o sarà a doppia mandata.

Ma, se me lo permettete, ho un appunto da fare, sottile ma credo degno d’attenzione. C’è un noto detto (“Quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito”) che ben rappresenta questa mia sensazione: i veri matti, purtroppo, non li vuole ancora nessuno. Il matto che la gente va cercando con bramosia, sulle pagine dei rotocalchi e nei titoli di testa dei telegiornali, è un “matto” piacente e piacione. È affascinante, attira; è ricco, ha successo. Può permettersi una equipe di otto medici per farsi curare, alla peggio. È il solito Pete Doherty, cocainomane rissoso sul ciglio della (sua) fossa che si trombava Kate Moss; non è certo Daniel Johnston, cantante che ispirò Kurt Cobain ma con una conclamata psicosi maniaco-depressiva sul groppone che gli faceva preferire i Beatles e Captain America a un tour con la Universal. È ancora Amy Winehouse, passata a miglior vita ma solo dopo sei copertine su Vogue; non certo Yonlu, cantante brasiliano avvelenatosi a soli 17 anni, dopo aver composto una manciata di sorprendenti canzoni (poi raccolte in A Society With No Tears Is Inconceivably Mediocre: io ve lo consiglio, poi fate voi). Quel piccolo diavolo d’un Benigni e la sua logorrea cattocomunista, e non certo Nuti con le sue manie suicide. Lo stesso Fox, dal giorno del suo outing, ha perso tutto l’interesse dei giornali e del (grande) pubblico. Per non parlare delle opere marginali di folli (da casa di cura) come Klaus Bayer, il pittore Richard Dadd o la compagnia teatrale composta da minorati mentali denominatasi Spread.

Del resto il mondo dello star system ci ha educato così, da sempre. Cito l’attore Robert Downey Jr. nei panni di Kirk Lazarus in Tropic Thunder: “Analizza. Dustin Hoffman, Rain Man, sembrava ritardato, si comportava da ritardato, non lo era. Contava stuzzicadenti, barava a carte e vinceva. 4 Oscar. Tom Hanks, Forrest Gump. Lento sì, outsider forse. Era forte sulle gambe. Ha affascinato Nixon e vinto un torneo di ping-pong. Scopava. Non è da tutti. 6 Oscar. Peter Sellers, Oltre Il Giardino. Infantile sì. Borderline no. 1 Oscar. Non ci arrivi? Chiedi a Sean Penn, 2001, Mi chiamo Sam. Ricordi? Un vero autistico, restò a mani vuote”.

Daniel Johnston è stato un vero artista, un vero ousider, una sensibilità incredibile e al di fuori di ogni portata. Se non siete degli ipocriti, se non giocate a fare gli strani con le sfighe degli altri solo con la speranza di andare a letto con qualcuno, imparate il suo nome e (ri)scoprite chi è.