E all’improvviso lei gli apparve, come una fanciulla di ghiaccio dal sorriso di miele e oro, su uno sfondo di azzurro, rocce laviche e mare. Figlia dell’inverno che si ergeva così bella nella sua tormenta di gelo. Una statua immobile con le ciglia ricoperte di brina. Era così squisita che l’aria intorno a lei iniziò a tremare. Il pennello di zaffiro del Mediterraneo, con movimento di seta, dipingeva in blu la sua silhouette diafana e bianca. E i suoi capelli dorati volavano in nastri di vento.

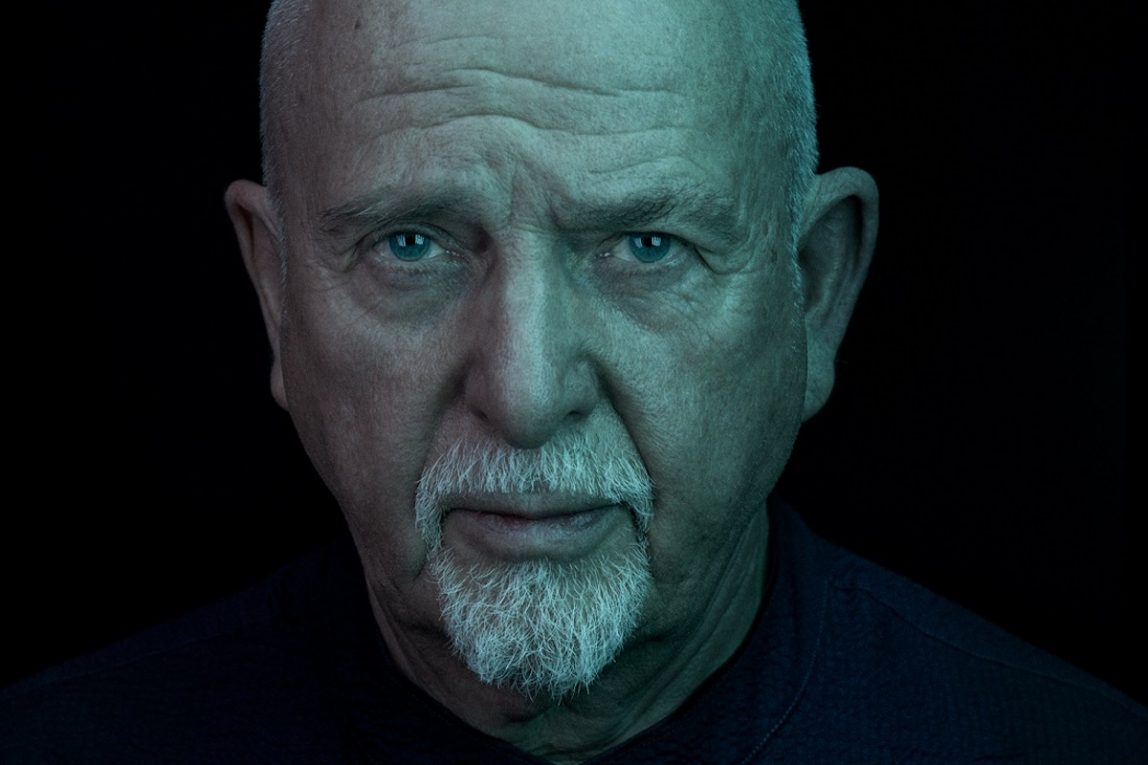

Lui la chiamò. Lei si voltò e gli sorrise. Era bionda e norvegese. Il suo nome era Marianne. Marianne Ilhen.

Leonard non sapeva ancora niente di sé, ma sapeva già tutto di lei. Che era bella e luminosa come un sole freddo che emerge dalla banchisa. Che amava l’amore e i viaggi. Le risate e le poesie. I canti e la tenerezza. E che sarebbe entrata nella sua vita con la dolcezza di un arcobaleno dopo la tempesta.

Erano due esseri venuti dal freddo, da un paesaggio di candore e neve. Lei da Oslo, tra i fiordi della Norvegia, lui da Montreal, nella provincia del Quebec. Erano così infreddoliti, nonostante tutti gli anni trascorsi accanto al focolare, a cercare di asciugare il loro dolore e la loro solitudine al fruscio delle fiamme di un bel falò, che stavano ancora tremando. Lei aveva il gelo sulle labbra e gli occhi di diamanti e oro. Lui, con il cuore in forma di banchisa, scivolava lentamente verso di lei. Persino al centro del Mediterraneo, tremava ancora per quei lunghi e rigidi inverni. Ma non appena la vide, non sapeva perché, non ebbe mai più freddo.

Prima che se ne rendesse conto, il suo amore per lei sciolse il ghiaccio tutt’intorno. Il grande manto di neve che portava sulle spalle andò a liquefarsi in un angolo segreto del polo. Dall’altra parte del Mar Egeo.

Alcuni mesi prima, Leonard aveva lasciato Montreal, città di neve e di freddo. Questa Gerusalemme del Nord, che era la sua vera terra promessa. Sognava di essere un bardo fin dall’antichità. Gli bastava chiudere gli occhi per immaginarsi di passeggiare nel cuore delle antiche capitali. Atene, Roma, Gerusalemme. Città che desiderava conoscere e il cui profumo di muschio e d’incenso lo inebriava. Ma all’epoca era un poeta del nuovo mondo. Partecipava a reading letterari da Montreal a New York.

Come un fiocco di neve nel mezzo di un’enorme bufera, a poco a poco, entrava nell’ambiente.

Un primo esilio lo aveva condotto a Londra, sulle orme di William Butler Yeats, dove, grazie a una borsa di studio, iniziò la carriera di romanziere. Carriera che gradualmente si tramutò in destino di poeta maledetto e squattrinato. Il suo romanzo incespicava ogni volta che la sua borsa si svuotava. Desideroso di vivere di scrittura, come ogni poeta perso in una città grigia, Leonard era sol tanto un altro paria.

Ma sai che sono povero

E i miei sogni sono i miei unici beni

E la pioggia continuava a cadere.

Fu allora che il sole della Grecia attirò la sua attenzione davanti a un’agenzia di viaggi.

Bagnato fradicio, congelato, entrò e chiese:

«Com’è il tempo in Grecia?».

«È primavera», rispose l’impiegato. «C’è un sole raggiante.»

Non aveva alcun legame con Londra, tanto meno prospettive per il futuro. Da Yeats a Elytis, c’è solo una penisola da attraversare. Con un colpo di testa, decise di attingere ai propri magri risparmi e acquistare un biglietto aereo per Atene.

Fece scalo prima a Gerusalemme, terra benedetta d’Israele, culla di tutti i giudei. Di giorno visitava i siti antichi e di notte sedeva al caffè Kasit, luogo di ritrovo degli scrittori. Non lo era ancora, ma fingeva già di esserlo, fumava una sigaretta dopo l’altra, con un bicchiere di arak in mano.

Tre giorni dopo era in Grecia.

Atene, città dell’acropoli, persa in un oceano di cemento, dove gli Elleni si radunano come per un ultimo sacrificio. Atene nella breccia del tempo, dove il cielo intero è bloccato. Cumulo di rovine e polvere ricoperto da duemila anni di Storia, con le statue che brandiscono la spada in preda all’ira, e il profumo delle stragi sospeso nello splendore dell’aria immobile.

Dopo una notte trascorsa a soffocare nel frastuono e nell’inquinamento, raggiunse il Pireo e da lì si imbarcò per Idra.

Idra l’isola dell’acqua. Idra la ben irrigata.

Idra la bella, dove culmina il monte Eros.

Idra del Mar Egeo persa da qualche parte nell’immensità del Golfo Saronico.

Idra di fronte alla penisola dell’Argolide. Idra l’isola dei gatti addormentati.

Idra città ad anfiteatro che domina il mare come se desse spettacolo.

Idra dove, dal primo piede a terra, si sentì a casa.

A Idra l’estate è un dolce supplizio e il sole il suo fedele aguzzino.

Al mattino, una cascata di luce cade sulla città come un’incudine, prima di rompersi di schianto sugli scogli, e poi diffondersi in una pioggia di scintille nello sfavillante luccichio del mare.

A Idra, a mezzogiorno, il silenzio avvolge gli alti terrazzamenti ricoperti di vigne dall’uva verde e aspra, e le api per la calura ronzano attorno alle tempie – un tamburo accarezzato dal vento.

A Idra, quando Eolo si impiglia nelle vele dei pescherecci, è ora di alzarsi da tavola, bere un ultimo bicchiere e andare per mare.

A Idra l’aria è satura del profumo delle bouganville, le cui fragranze, appesantite dalle goccioline di sale del mare, seccano la bocca, raschiano la gola, bruciano gli occhi e le palpebre.

A Idra la notte è così dolce che le stelle competono per andare a trafiggersi sulla lama della luna. A Idra gli dei si sono dimenticati di ritirarsi, e quando l’onda si infrange sugli scogli della sua co sta inospitale, sappiamo che stanno impugnando le loro lance e i loro scudi.

E che, da qualche parte in quest’isola d’acqua e di luce, una nuova guerra di Troia è iniziata.

Leonard teneva in una mano una valigia e nell’altra una chitarra. Era immerso nella solitudine, nella luce e nella voluttà, quando sbarcò dava ti al caffè-drogheria Katsikas, dove incontrò una coppia di giornalisti australiani che vivevano di scrittura e libertà. Georges Johnston e Charman Clift gli offrirono il pranzo, sardine grigliate appena pescate, innaffiate da un fiume di Retsinas, e gli proposero gentilmente di ospitarlo per la notte. A Idra non c’erano hotel. Niente elettricità, niente telefono, niente acqua corrente. Né tanto meno auto o televisione. Ma pescatori e artisti dal cuore tenero, ce n’erano in abbondanza.

Capì allora che quello era il suo posto. Il posto di un poeta con i capelli pazzi, lo sguardo scuro e morbido e le guance scavate, la pelle abbronzata dal sole del Mediterraneo. E che qui, in mezzo al nulla, seduto sui gradini di quest’isola meravigliosa, a metà strada tra il silenzio del cielo e la musica del mare, tra la ricchezza e la povertà, poteva essere allo stesso tempo indifeso e felice.

A Idra Leonard si accontentava di poco. Un po’ di sole, mare e scrittura. Qualche passeggiata sui sentieri sterrati. Fare il bagno in una caletta, stendersi su uno scoglio e sentire la lingua del sole lambirgli la pelle mentre si proteggeva gli occhi dall’acutezza della luce. Sedersi in una taverna del porto e guardare le barche a vela partire una ad una. Vivere al rallentatore, come un vagabondo lunare, l’anima leggera, con poche dracme in tasca. Confondere la lentezza con la dolcezza della vita. Aveva finalmente una vita monastica, l’esistenza che aveva sempre sognato e che lo conduceva a poco a poco sulla via della santità.

Non doveva preoccuparsi di nient’altro che del proprio benessere, e creare. Certo era povero, ma questa povertà era più simile a un sacerdozio. Qui niente era troppo caro come in una capitale. Affittava per quattordici dollari al mese una casetta dalle pareti imbiancate a calce. Un tavolo, una sedia e un letto. E una chitarra.

Unico lusso di un Occidente così lontano da sembrare irreale – aveva portato con sé una vecchia macchina da scrivere Olivetti e una risma di carta. Nella sua valigia, alcuni effetti modesti. Un portafogli di pelle proveniente dalla Russia, una confezione di lamette da barba nuove, un maglione da marinaio.

Ecco, più o meno, l’intera portata della sua eredità. Non aveva soldi, ma aveva la libertà.

Una libertà totale che usava nel modo più nobile, insieme poetico ed elegante. Perché non faceva altro che scrivere, dormire e sognare. Innanzitutto dormiva, a occhi aperti nella frescura ombrosa dell’insonnia, o con i pugni chiusi sotto il peso elefantino del sonno. Poi sognava, in un susseguirsi di immagini caleidoscopiche e sibilline, di fantasmi erotici, sogni evaporati e incubi congelati. Se ne ricordava al risveglio per spremere la linfa, materia bruta della scrittura, fragile come il bozzolo di un baco da seta, per poi costellare i versi sulla pagina simile a un ragno che intesse lentamente la sua tela. Sempre, con ritmo costante, srotolava il filo tenue e quasi invisibile della scrittura. Viveva da asceta, in un ritiro sepolcrale, senza contare le ore e i minuti, accompagnato dal silenzio o da una musica sciamanica.

Si escludeva dalla vita e attingeva dal proprio sangue l’inchiostro rosso del desiderio e della passione, per ricrearla su un palcoscenico di inchiostro e carta, sindrome del creatore che non plasma altro che ombre, sagome impercettibili intessute di un misterioso intreccio di sogni e fantasie.

Lui non era ancora del tutto Leonard Cohen, ma lei si chiamava già Marianne Ilhen. Dolce, bella e generosa, dea callipigia dal cuore puro e dai seni bianchi. La vedeva scendere al porto e raggiungere la sua barca a vela, accompagnata dal marito e dal figlio, doppio Axel con il quale formava una perfetta e santa trinità.

La vedeva già, ma lei non lo vedeva. Almeno non ancora. Ore, giorni, settimane di un carosello incessante, nel profondo crogiolo della segretezza. Durò un’eternità guardarla, sorprenderla, osservarla. Vederla sorgere dall’alto di una scalinata, e scomparire nell’infinità dei vicoli. Oppure tuffarsi nel mare che bagna il villaggio di sale e di pietre in equilibrio sugli scogli, l’isola di acqua e sole chiamata Idra.

Nel tempo che le rubava, restava sospeso sulle sue labbra, ipnotizzato dall’incendio dei suoi capelli, dall’aura della sua bellezza.

Fino al giorno in cui non le cadde letteralmente addosso. Faccia a faccia, cuore a cuore, come in una battaglia corpo a corpo. Partì quindi all’attacco. Era alla drogheria del villaggio, da Katsikas, dove faceva spesa di feta, olive, retsina e sigarette all’eucalipto. Lei era là, lui l’avrebbe ricordata per sempre. Questa volta non poteva nascondersi nell’ombra dell’amore, dietro un muro, un’imposta, nell’angolo di una chiesa. Fu sbalzato nella sua luce, catturato nella sua realtà, annegato nel turbinio della sua vita. Abbagliato dai fuochi scintillanti del suo sguardo. Allora le parlò, non ricordava più di cosa, forse non aveva pronunciato altro che un balbettio. Ma non importava perché l’amava dal primo secondo. Questo, poteva giurarlo. E poi, nessun bisogno di provarlo. Dal primo sguardo, lei lo seppe. Non c’era bisogno di essere un grande indovino per sapere che, in tutti quegli anni, non aveva mai smesso di amarla.

Pochi giorni dopo, Leonard finalmente osò fare il primo passo. Era mezzogiorno, in pieno sole. Era seduto a un tavolo sulla terrazza, all’osteria del porto, con Georges e Charman, in attesa del battello e della posta. Marianne gli passò davanti, fresca e sorridente come una perla di rugiada che scivola sul selciato ancora luccicante di luna. Questa volta non la lasciò andare. Si alzò e, fermo sulla soglia della drogheria dove era entrata, le chiese:

«Vuoi unirti a noi? Siamo seduti lì fuori».

A causa del controluce, non riusciva a distinguere la sua faccia. A lei sembrava un mendicante appoggiato alla propria ombra. Ma, al suono della sua voce, capì cosa voleva da lei. Si voltò e gli sorrise. E in quel sorriso c’erano tutte le promesse del mondo. Si unì a lui e si sedettero uno di fronte all’altra. Georges ordinò del vino, e Charman del souvlaki. E per la prima volta si divorarono con gli occhi.

Tratto da Dance Me to the End of Love di Maxence Fermine, in uscita in Italia il 9 giugno per AnimaMundi Edizioni, traduzione di Roberta Castoldi.