È una scena talmente ironica e bizzarra che suscita reazioni d’ogni tipo: sarcasmo, dileggio, disprezzo, sbalordimento. Questa notte, mentre lo spoglio delle schede delle elezioni presidenziali americane procedeva in un’atmosfera d’incertezza, un avvocato di nome Manny Alicandro ha postato un paio di brevi video girati a Philadelphia, in Pennsylvania, uno degli Stati in cui ci si sta giocando la presidenza.

Nei filmati ci sono un uomo e una donna bianchi e non più giovani che manifestano a favore di Trump. Entrambi indossano maglie a stelle e strisce. Lui sventola una bandiera “Trump 2020 Keep America Great”, lei ha al collo la thin blue line flag, la bandiera degli Stati Uniti decolorata in cui è evidenziata una striscia blu. Negli Stati Uniti la sventola chi sostiene la polizia come ultimo baluardo contro la violenza, una risposta al motto “defund the police”.

La cosa sconcertante è che i due trumpiani ballano e saltano e s’agitano mentre un altoparlante trasmette Killing in the Name dei Rage Against the Machine, una delle canzoni rock più lontane dal trumpismo. Non solo la conoscono alla perfezione, ma la urlano convinti parola per parola e la donna si sporge verso la transenna mimando Zack De La Rocha che urla “motherfuckers!”. E insomma non è un caso: hanno usato di proposito la canzone per manifestare la loro rabbia.

Right now in Philly… pic.twitter.com/9yYhxuxMKf

— Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) November 7, 2020

Alicandro è un supporter del presidente, ex candidato alla carica di avvocato generale dello Stato di New York, e ha postato i video per documentare le proteste pro Trump. Probabilmente non si è reso conto dell’ironia di una donna con la thin blue line flag che canta a squarciagola una canzone contro la violenza istituzionalizzata della polizia, che nel testo viene paragonata al Klu Klux Klan. O forse se n’è reso conto e l’ha postata con malizia, felice di quella strana appropriazione.

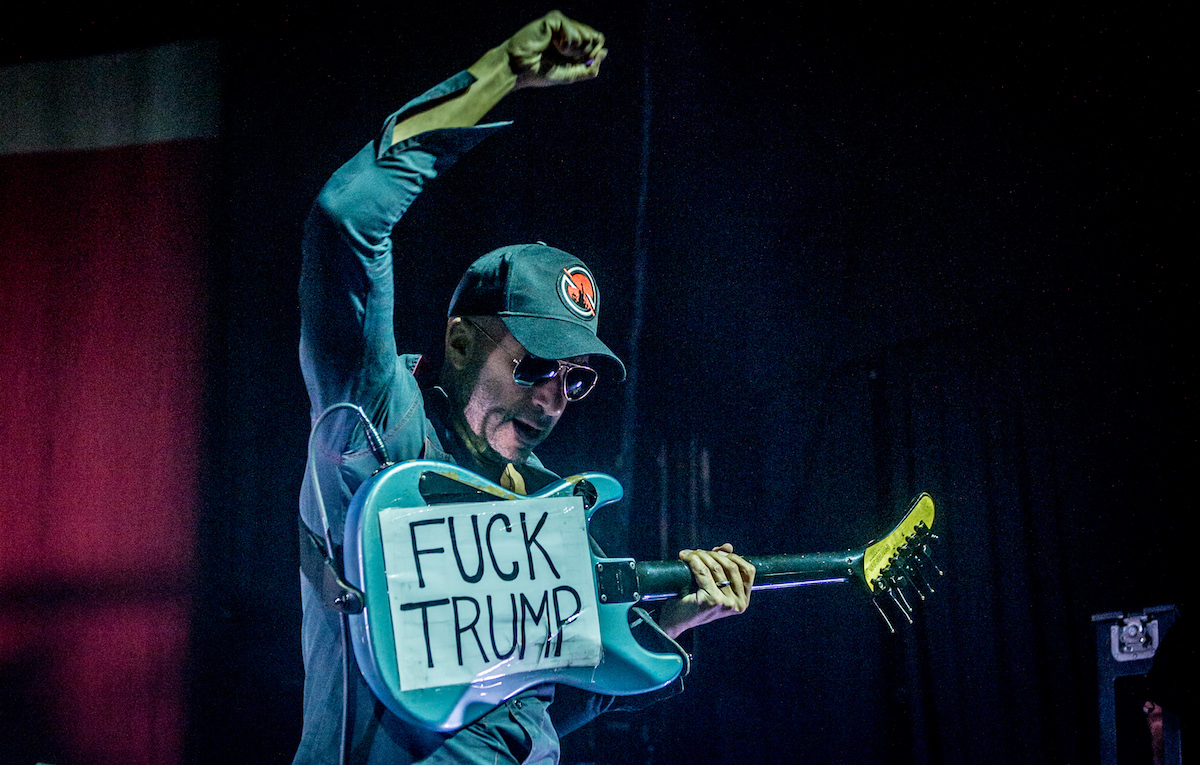

Fatto sta che da quel momento sui social è stato tutto un «qualcuno spieghi a quei due di cosa parla il testo» e un darsi di gomito nel commentare tanta scemenza («I bianchi sovrappeso che ballano in modo sgraziato sono la cosa peggiore» è invece l’ennesima dimostrazione che gli -ismi sono orribili solo quando toccano noi e i nostri amici). Il chitarrista del gruppo Tom Morello ha contribuito a diffondere uno dei due filmati con il commento: «Non è esattamente quel che avevamo in mente». Come dargli torto.

Right now in Philly… pic.twitter.com/4dbmzQ6s0C

— Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) November 7, 2020

L’appropriazione di Killing in the Name da parte dei due manifestanti ha però almeno tre risvolti interessanti che vanno oltre ironie e sberleffi. Il primo ha a che fare con la percezione razziale della musica dei Rage Against the Machine. Tom Morello è figlio di un keniano, la famiglia di Zack De La Rocha ha origini messicane, il loro sound affonda le radici anche nella storia dell’hip hop e del funk, eppure è percepita come musica rock bianca. «Le nostre canzoni sono state passate nelle stazioni radio di solito riservate alla musica dei bianchi», ha detto il chitarrista. «E ogni volta che parlo di essere nero su Instagram o Twitter, alcuni dei miei fan vanno fuori di testa. Mi dicono che non sono nero, che mento».

Ecco perché i due manifestanti percepiscono la canzone come appartenente alla loro cultura: è il frutto della segregazione razziale dei generi musicali che da sempre viene operata negli Stati Uniti. Il colore della pelle o le origini o persino i messaggi lanciati da chi si esibisce a volte contano meno della categoria in cui sono incasellati. Ci si identifica col genere e i Rage Against the Machine sono un gruppo associato a un certo rock bianco che i due manifestanti possono percepire come parte della loro cultura.

Il secondo aspetto riguarda l’equivocità dei messaggi veicolati dalla musica. O meglio, la possibilità di impossessarsi di certe espressioni e slogan isolandoli dal contesto in cui nascono. Per noncuranza, ignoranza o testardaggine, si ignora il resto. Non stupisce che un sostenitore di Trump trovi qualcosa in un gruppo che predica la “rabbia contro il sistema”. Un fan dei Rage vi dirà che il sistema è il capitalismo di cui Trump si fa campione (pur non essendo tale). Un trumpiano vi dirà che il presidente è l’ultimo baluardo contro un sistema economico e culturale dominato dai liberal e che l’urlo di Zack De La Rocha “fuck you, I won’t do what you tell me” parla anche a lui. E difatti nel filmato, dietro ai due manifestanti, ce ne sono altri che alzano il medio quando arriva quel passaggio di Killing in the Name.

Vi è poi un aspetto ancora più importante: la maggior parte delle persone non ascolta musica come fa un appassionato che disseziona, approfondisce, cerca di apprezzare un gruppo nel suo complesso. A noi il messaggio di Killing in the Name sembra evidente (Tom Morello lo ha spiegato qui). Non lo è a chi ascolta musica più distrattamente. Lo è ancor meno a chi sente musica anzitutto per provare sensazioni. Sarà dissonanza cognitiva, come dice Tom Morello, ma non si contano i casi di repubblicani fan dei Rage Against the Machine, a partire dall’ex speaker della camera Paul Ryan, o di gente delusa dalla scoperta che i Pearl Jam o Bruce Springsteen hanno simpatie di sinistra.

Il punto è che, ci piaccia o meno, la musica è musica e una volta che è là fuori chiunque se ne può appropriare, farne quel che vuole, leggerla a modo suo, attribuirle significati. Se Imagine è stata cantata davanti al papa, opportunamente emendata della parte sulla fine delle religioni, allora due americani possono usare Killing in the Name per manifestare l’appoggio a Trump e l’odio per quello che percepiscono come un sistema ostile ai loro valori e che li sta defraudando.

«Consiglio a tutti i conservatori di ascoltare i Rage», ha detto Tom Morello a Rolling Stone due mesi fa. «Ma fate attenzione, perché quell’esperienza potrebbe cambiarvi». O forse no.