C’è chi rimpiange il Grande Torino, chi le puntate di X-Files in televisione e chi gli anni in motorino sempre in due. A me mancano le band che passavano le giornate a suonare nei garage alla ricerca della giusta marcia. Band come i Bruma (e tante altre) che sembrano non avercela fatta, a salvare il mondo dai propri scantinati. Storie finite male. Con una manciata di demo all’attivo, un disco, due al massimo. Dopo essersi prodigati per anni per un’unica causa. Scusate la banalità ma ben venga: il rock and roll. Eppure il tempo gli avrebbe dato ragione. Fare musica dentro lo spazio angusto di un garage è infatti una cosa piuttosto complessa. Scrivere una canzone dentro una scatola di cemento senza cadere nel dozzinale, è un’arte che richiede il giusto spirito e molta preparazione.

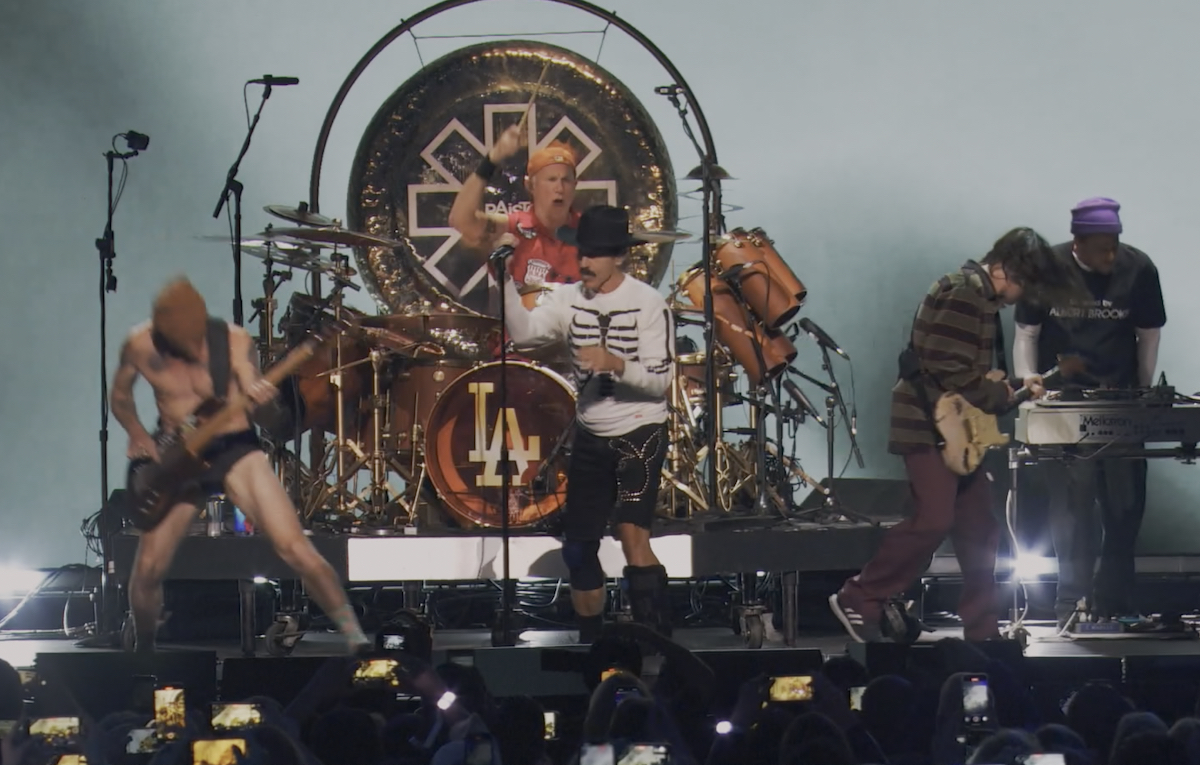

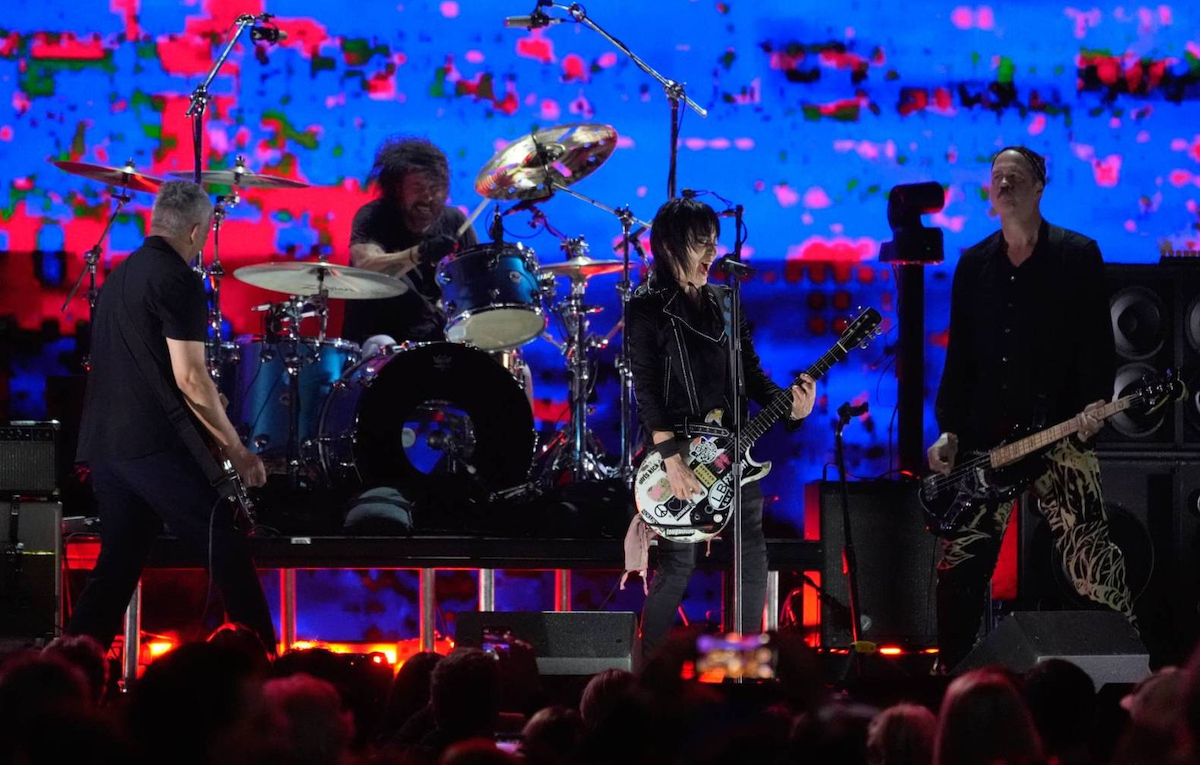

L’uso di studi di registrazione che vivano del proprio nome altisonante o del pedigree dei “tecnici” che vi lavorano (o vi hanno lavorato) dentro sarà magari di una banalità imbarazzante ma sempre coperto da un alibi d’incredibile professionalità artistica. Ne sanno qualcosa i fan dei Foo Fighters che, nel 2014, con Sonic Highways, hanno potuto constatare quanto un’ottima idea possa poi non concretizzarsi con un disco all’altezza, santificando solo i mitici studi di registrazione utilizzati ma non le composizioni. Perché comunque, chi entra negli Electrical Audio di Chicago, per dire, passa per uno che ne sa; come se per scienza infusa il talento di Muddy Waters o il genio compositivo degli Shellac di Steve Albini passasse, per osmosi, attraverso le pareti di quel luogo in chi ne usufruisce soltanto, rendendolo un “vero artista”. Che stronzata! Chi tenta di creare invece in un garage una canzone che lo distragga dallo squallore della vita, verrà bollato in genere come un disadattato, incapace e senza un soldo. Poi ovviamente c’è modo e modo. Joan Jett arrangiò I Love Rock and Roll dei The Arrows in un garage vicino al Tamigi con Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols ma nessuno (speriamo poi non mettendosi a posto gli occhiali col dito medio) oserà dargli meno importanza rispetto a Jingle Bells di Mariah Carey registrata ai Capitol Studios di Los Angeles.

Teenage Kicks degli Undertones è nata in un garage della periferia di Derry, nel nord dell’Irlanda, ma persino John Peel della BBC ne rimase così affascinato da passarla per due volte di seguito in radio, cosa mi pare mai accaduta per Kanye West e i suoi 11 (costosissimi) studi di registrazione per disco. La storia, loro come i Bruma, non l’hanno scritta a colpi di copertine, o di dischi, ma piuttosto attraverso parole e concetti semplici, con quell’ingenuità disarmante che poi gli consentiva di passare dal punk alla ballata senza doversi giustificare con nessuno.

Problematico è spesso il contesto storico: da quello è definito il corredo interpretativo dietro il concepimento di una canzone o di un intero disco. Si tratta di antesignani? O di contemporanei? Quanta differenza passa tra i due? Difficile riuscire a tracciare compartimenti standard. Che poi il discorso sulla commercialità della musica composta in modo ultra-professionale è assai relativo. Nonostante gli anni Ottanta abbiano parecchio da insegnare a riguardo (vi basti pensare ai Judas Priest e al grande vanto con cui fecero apporre sulle loro copertine l’adesivo “Questo album è stato registrato e mixato digitalmente sui registratori della Sony Records”), già nel decennio successivo il dramma fu totale. In un panorama in cui la canzone fatta simbolo della decade è probabilmente Smells Like Teen Spirit, si è sempre fatto un gran parlare di quanto un concepimento pompatissimo (con Butch Vig in cabina di regia, nei notissimi Sound City Studios) sia stato la causa, tendendo agli estremi, del collasso musicale e personale di Kurt Cobain.

Per rispondere al fuoco di multimilionari dischi hard-rock e metal, i padrini del grunge, tutti lacrime e disagio, hanno dovuto sfoderare armi eccessive, disperatamente in corsa per superare il passo e diametralmente opposte all’urgenza di Bleach, composto interamente in un basso nella uggiosa Seattle. Fortunatamente in Italia le band nate e, a volte, rimaste in un garage (o in qualcosa di simile) sono parecchie. Penso a quello dei Litfiba in Via de’ Bardi, al Pollaio dei Verdena, oppure gli Zen Circus, che ebbero la prima sala prove al pianoterra dello storico centro sociale Macchia Nera a Pisa, penso alle cascine dei CCCP e poi dei CSI. E penso ai Bruma. “I Bruma erano un’anomalia!”, viene da dire della band romana ascoltando la versione digitale del loro unico CD, uscito all’epoca per l’etichetta indie padovana Green Record, dopo l’apparizione in alcune compilation, come di routine in quegli anni. Il gruppo capitanato da Eva Falomi, divenuta promoter di spessore, era in effetti una mosca bianca nel panorama del rock italiano dell’epoca, con un suono nervosissimo (e danzabile) che rimandava alle contorsioni americane di Death Cab for Cutie e ai ritmi ipnotici degli inglesi Lush. I testi in italiano, sprezzantemente cantati da Eva, forse imparentata senza saperlo con Ilaria dei Gomma e figlia illegittima della migliore Mara Redeghieri, lasciarono all’epoca di stucco il pubblico che li vide di spalla ai Concrete (e creando un piccolo culto tra i lettori del Mucchio) e lasciano di stucco i contemporanei per le affinità con altre band emo-core da milioni di views sul Tubo.

Oltre a non somigliare a nessuno nel contesto in cui agirono, a metà anni ’90, i Bruma non erano di quelli che scendevano a compromessi per nascondere la loro natura da garage – si dice che si vedessero a Monte Verde, dove da sempre ci son più gruppi a suonare che macchine. Ne pagarono lo scotto con una vita breve e pare tormentata, di cui l’operosa V4V recupera l’unica chance che avete ora per non perderli una seconda volta. Sono sei tracce che se fossero nate a Boston anziché a Roma sarebbero uscite su 4AD, altro rispetto a tutti i voli pindarici per comprendere Billie Eilish. Canzoni brevi, quasi tutte sotto i quattro minuti: sentitevi Fuochi Fatui, che sembra un incrocio tra Breeders e Asobi Seksu. Eppure, a discapito di tale muraglia di esempi per capirci, le melodie restano sempre personali e in primo piano: come quelle gracili e riuscite di Resti e Quello Che Non Vedi. Sono cresciuto a Ostia, con tutto quello che comporta, ascoltando dischi in un garage che si affacciava su una strada girata perlopiù da coatti di quartiere che ti danno addosso se ti vedono “diverso”. Con la sua delicatezza corrosiva, il suo misto di tecnica e passione, la voce di Eva che cantava cose come “i tagli lievi sotto al collo e non mi importa quanto sangue perdo” sembrava arrivare da un paese dell’anima adiacente al mio. Incarnava un genere di struggimento emotivo, raschiante e vivo, che superava la sofisticatezza dell’estensione vocale fine a se stessa e della precisione della composizione in studio, diventando rappresentativa di ciò di cui hai bisogno se sei un’adolescente incasinato con tanti mostri sulle spalle e tutto il mondo sulle palle. Lo dico, le sue canzoni mi maltrattavano bene e potrebbero fare lo stesso effetto anche voi.