Sminuzza, sminuzza, sminuzza, sminuzza, sminuzza. Trascina. Sminuzza, sminuzza, sminuzza, sminuzza. Trascina. Sminuzza. Pausa. L’impatto nervoso di una lametta che fende un mucchio scintillante di polvere bianca e sbatte sullo specchietto a mano su cui il mucchio brilla era l’unico rumore che risuonava nella stanza. Sminuzza, sminuzza. Lo sminuzzatore lavorava accuratamente. Era deciso a non lasciare intatti i pezzetti di polvere che avrebbero potuto intasare e quindi rovinare le sue cavità interne desiderose di ricevere la polvere bianca e lucente.

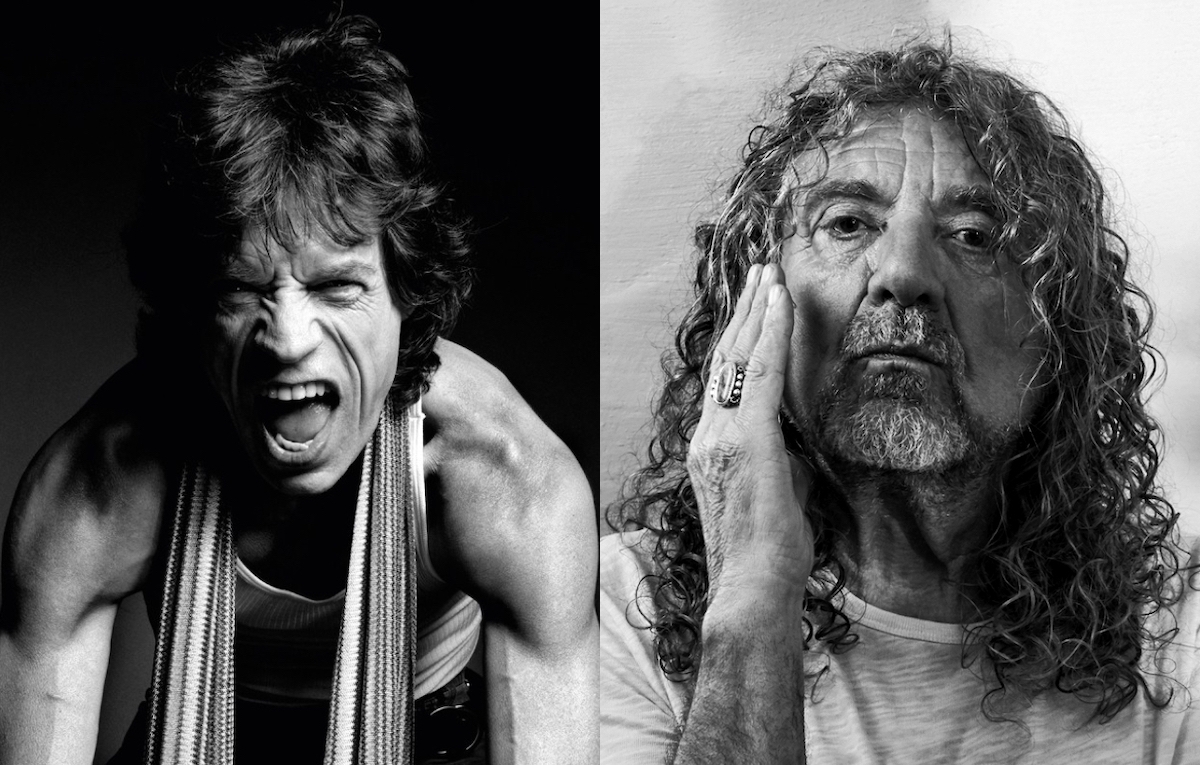

Sminuzza. I cristalli di neve si frantumavano in gonfi mucchietti. Sminuzza. Trascina. Lo sminuzzatore trascinò i banchi di neve in due righe spesse e li guardò con desiderio, come se indugiasse lo sguardo sul corpo in trepidante attesa di un’amante. Poi lo sminuzzatore-trascinatore tirò fuori una cannuccia trasparente incrostata di polvere lunga cinque centimetri, ne inserì un’estremità in una grossa riga bianca e – con un forte risucchio – procedette ad aspirare nelle sue cavità nasali circa 60 dollari di quello che speravo fosse lattosio e procaina. Non me ne offrì nemmeno un po’ – sai che perdita, chi la voleva in fin dei conti? – mentre io me ne stavo seduto a guardare. Poi buttò indietro la testa per lasciare che quei granelli seducenti penetrassero ogni cavità della sua testa milionaria. Poi – e solo poi – Mick Jagger alzò lo sguardo su di me, si tappò una narice, sorrise col suo sorriso sbilenco che metteva in mostra il diamante sull’incisivo e parlò. «Tu fumi, vero?» chiese con voce ammaliante da uomo-del-popolo.

«Dipende…» cominciai a dire e, senza aspettare una risposta, l’uomo più famoso del rock and roll infilò la mano in un cassetto della scrivania e tirò fuori una bustina di tabacco speciale a foglia verde e un pacchetto di cartine per rollare. Mick si dedicò alla pulitura del tabacco speciale scartandone i semi particolari e arrangiando una sigaretta fatta in casa. Mi guardai intorno. Non avevo fretta di andarmene. Erano circa le quattro di una mite domenica pomeriggio datata 7 aprile 1979 nell’appartamento di Mick con vista sul Central Park di New York. Viveva a pochi passi dall’appartamento di John Lennon al Dakota, sulla 72esima. L’edificio di Mick non era niente di speciale e nemmeno il suo appartamento lo era. La sua vista dava sulla strada e sugli alberi dall’altra parte della strada. Un appartamento al secondo piano che si affacciava su un’arteria principale come la Central Park West (C.P.W.) e che avrebbe potuto stare benissimo dentro a un grosso stereo portatile. Tuttavia, era arioso, spazioso, piacevole e accogliente, come ogni spazio abitativo che è stato allestito per vivere comodamente, piuttosto che per far colpo sui visitatori. Perché mi trovavo lì quella domenica e non ero rimasto a letto a sonnecchiare sulla corposa edizione domenicale del New York Times? Non lo sapevo neanch’io. Per anni avevo scritto articoli sui Rolling Stones. Non tutti gli articoli erano stati, per così dire, “positivi”. Addirittura l’anno prima ero stato cacciato via dallo US Tour del 1978. Avevo, però, cercato di essere onesto nello scrivere della band. Forse, riflettei, quella domenica nel salotto soleggiato di Mick, l’onestà mi avrebbe fatto guadagnare una Medaglia d’Oro degli Stones o qualcosa di altrettanto assurdo. Mick, piegato in avanti, continuava a rollare la sua sigaretta speciale.

Quella mattina avevo ricevuto una telefonata da Jane Rose, l’efficacissima interfaccia col mondo reale degli Stones. «Puoi incontrare Mick oggi pomeriggio?» mi chiese enigmatica. «Certo» risposi. Avevo forse qualcosa di meglio da fare? Così mi recai in C.P.W., oltrepassai il gotico Dakota di John Lennon e l’usciere del 135 sulla C.P.W. mi fece subito salire al 2N. Su per una scala a chiocciola in marmo. Mick, in calzini, jeans e una maglietta con scollo a v, venne ad aprirmi. «Ti va se ci accomodiamo qui per un po’?» mi chiese, facendomi entrare in un salottino che si affacciava sulla C.P.W. Il pezzo forte della stanza era un Sony Trinitron appoggiato sullo scatolone in cui era arrivato. Mick e io ci sedemmo rigidamente sul divano e facemmo un giro dei canali. Apprendemmo che Linda Ronstadt e Jerry Brown erano andati in Africa. «A salvare Idi Amin?» chiese Mick sarcastico.

Dato che Keith Richards doveva suonare al concerto canadese di beneficenza per i ciechi – che rientrava nel pacchetto della condanna per essere stato beccato in Canada con una dose di ero – chiesi a Mick se si sarebbe unito allo show dei New Barbarians di Keith per renderlo un vero e proprio evento Stones. «Sì,» disse Mick con una smorfia, «se riusciamo a trovare un modo per contrassegnare i biglietti ed evitare che i “cecati” se li rivendano.» Ci scambiammo battute di cattivo gusto sugli storpi per un po’.

Finalmente la ragione del ritardo di Mick si palesò. Jade Jagger entrò raggiante pattinando sul parquet per abbracciare il suo papà. Dietro di lei c’era Jerry Hall, altissima e bellissima, con il fiatone dopo un veloce giro di shopping. Disse che non le erano bastati i soldi per comprarsi un paio di pattini a rotelle. «Perché costavano 157 dollari e io non avevo contanti e nemmeno più un assegno nel libretto degli assegni», raccontò con la sua affascinante e disarmante parlata strascicata texana, scoccando un sorriso radioso a Mick. Lui la cinse intorno al sedere e sorrise. «E nessuno che ti dia una carta di credito, eh?».

Jerry e Jade uscirono per andare a pattinare a Central Park e Mick mi invitò a spostarci nel salotto ad angolo. «Non c’è niente in casa» si scusò. «Cosa ti va?». Telefonò giù al negozio di gastronomia per farsi mandare su birra e soda. Mentre aspettavamo, scambiammo quattro chiacchiere. Mick voleva sapere che cosa stessero facendo Dylan e Lennon mentre io volevo sapere che cosa stesse facendo lui. Finalmente arrivò il ragazzo delle consegne che, con mutuo piacere, riconobbe Mick.

Ci sedemmo con le nostre bottiglie di Heineken fresca e Mick ricominciò il suo rituale fatto di lametta e cartine per rollare. Leccò lungo la sottile striscia di colla per sigillare la sua bella sigaretta speciale, la lasciò asciugare, la accese, aspirò quella che doveva essere una boccata spacca-polmoni e me la porse.

«Vogliamo andare in Cina» disse infine, dopo aver esalato un denso pennacchio di fumo verso la finestra aperta che si affacciava sul parco.

Sul momento rimasi sconcertato, sia per la buffa e apparentemente innocua sigaretta, sia per quell’improvviso e inaspettato cameratismo con un gigante del rock and roll con cui mi ero scontrato in passato. Bevvi un sorso di birra per schiarirmi le idee e azzardai a chiedere: «Volete andare in Cina? E io che c’entro?».

Mick si sporse intenzionalmente in avanti. «Gli Stones vogliono suonare in Cina. Con la Russia non ce la faremo mai. Ma il governo cinese è interessato.» Sfoderò un sorriso compiaciuto. D’altro canto gli Stones volevano tutto e non erano mai stati mai così vicini a penetrare il mondo del comunismo e a corrompere una gioventù comunista ancora retta e incorruttibile come quando avevano suonato a Varsavia, in Polonia, il 13 aprile 1967. Cina! Che territorio vergine. Legioni incalcolabili di potenziali convertiti al rock and roll che aspettano solo di essere convertiti.

Ci rimuginai su mentre stuoli di giovani con stereo portatili giganti sulle spalle sfilavano sotto le finestre di Mick. Nessuno di loro stava ascoltando canzoni degli Stones. «Io cosa c’entro?» mi azzardai infine a chiedere mentre Mick mi passava nuovamente la buffa sigaretta.

«Il governo cinese non sa chi siano gli Stones» disse col quel suo sorriso stropicciato che avrebbe dovuto lasciarmi intendere che ero uno degli insider preferiti degli Stones. Gran cosa – e se ci pensi è così. «Quello che ci serve» continuò «è una biografia concisa e dettagliata della band da presentare al governo cinese. Qualcosa che spieghi alla Cina perché la Cina ha bisogno di noi». L’enfasi con cui calcò la parola “bisogno” ristagnò nell’aria immobile ancor più del fumo denso. «Ecco che cosa ci serve che tu scriva. Riusciresti a convincere il governo cinese che ha bisogno dei Rolling Stones?».

Beh… sì, che diamine! Riuscireste a trovarmi qualcosa di più divertente di tentare di far andare gli Stones in Cina? Di tentare di abbinare alla rivoluzione cinese questi esemplari di capitalisti milionari decadenti misantropi e misogini? Fantastico! Scoppiai in un gran risata. Fu più forte di me. Mick restò interdetto. La prima cosa che gli domandai sorprese perfino me perché non era una cosa di cui normalmente mi preoccupavo. «Mick, non c’è energia elettrica sufficiente in Cina per suonare Jumping Jack Flash all’aperto». Sembrò sollevato. «Oh beh, porteremo un genni [generatore].»

Okay. Se credi che funzionerà, pensai. Ad alta voce domandai invece a che punto fossero con i cinesi. Mick si fece serio. Aveva conosciuto, disse, il futuro ambasciatore cinese a Washington e l’incontro era andato molto bene. Un franco scambio di punti di vista e così via. L’unico problema era che l’ambasciatore designato aveva un po’ paura che la presenza degli Stones potesse avere un’influenza perturbatrice sui giovani cinesi, che fino a quel momento non erano mai stati esposti a quel tipo di influenze. Mick disse, però, che sentiva di aver persuaso l’ambasciatore designato. Il quale pose un’unica condizione: aveva bisogno di un’argomentazione scritta convincente sui meritori Rolling Stones da inviare a Pechino e ne aveva bisogno subito. In fretta.

«Che cosa hai in mente di preciso?» domandai a Mick, dopo aver preso altra birra fresca. «Beh,» disse imitando l’accento strascicato del Sud con un sorriso sghembo da ragazzino ammaliatore (che in genere funziona), «potresti dire alla Cina che deve volerci lì?».

Non lo avevo mai visto così serio. In ogni caso, nessuno dei due – almeno credo – lo ritenne una sorta di momento storico. Continuammo a passarci la buffa sigaretta e ad aprire altra birra.

«Posso fare un tentativo» dissi a Mick in risposta alla sua domanda sulla Cina e quel “deve volerci lì”.

«Ma» specificai «non posso edulcorare la vostra storia. Avete un passato a rischio [finisci col parlare così dopo aver fumato quella roba] e non credo che i cinesi siano così ingenui da pensare di ricevere la famiglia Trapp».

Mick rise sguaiatamente e si alzò per andare a prendere altra birra. «Questo lo so» disse quando tornò. «Tira fuori soltanto le cose positive che ci riguardano. Cita i testi giusti. Spiega perché siamo chi siamo». Sminuzza, sminuzza, sminuzza.

Parlammo per un paio d’ore dei punti di riferimento nella carriera degli Stones, del posto della band nella storia della musica popolare americana (non britannica, stranamente), del valore della tradizione blues, del consistente numero di sostenitori che gli Stones continuavano ad avere in tutto il mondo, del fenomeno della perpetua rivoluzione rock and roll nella cultura giovanile e via discorrendo.

Poi lo guardai dritto negli occhi e gli feci la domanda che sentivo di dover fare: «Mick, cosa facciamo con Altamont?».

La domanda restò sospesa nell’aria come un gigantesco granello di polvere in quel pomeriggio di sole. Dalla finestra aperta si udì un ritmo da discoteca proveniente da un gigantesco stereo portatile di passaggio giù in strada. Mick spostò lo sguardo e rise nervosamente. Poi sfoderò uno dei suoi sorrisi più smaglianti e accattivanti e collaudò su di me uno sguardo da 300 kilowatt: «Perché mai dovresti menzionare Altamont?».

Rimasi in silenzio per un momento. Infine, dissi: «Rientra nella vostra storia».

Mick fece un gran sorriso. «Beh,» disse sempre con finto accento strascicato, «non c’è bisogno di star lì a sensazionalizzare tanto!».

Dondolammo avanti e indietro per un po’, mezzi ubriachi e mezzi fumati, sciorinando entrambi filosofie a cazzo. Me ne andai, infine, quando Jerry e Jade rientrarono in casa.

Andai a casa e dissi a mia moglie pensando di stupirla: «Cara, indovina cosa ho fatto oggi?».

Lei non si scompose. Tuttavia, rimasi alzato per due notti a fila a scrivere una merda di documento difensivo per una rinnegata band rock and roll che molto probabilmente avrebbero tenuto a migliaia di chilometri di distanza dal confine cinese, e ancor meno accolto in seno alla rivoluzione perpetua di quel Paese. I Rolling Stones possiedono i diritti a vita di questo storico documento (per il quale mi pagarono 500 dollari), perciò non posso produrlo e voi non potete leggerlo. Ma quei cinesi del cazzo si bevvero tutto quello che avevo scritto! Avrebbero permesso ai Rolling Stones di entrare nel loro Paese! Avrebbero permesso a questo insidioso agente capitalistico e deviazionista portatore di accidia e peccato di infettare la retta gioventù con il veleno occidentale della scorrettezza. Ecco un estratto del bollettino di “Radio Starship” del 17 ottobre 1979: «Gli Stones in tour in Cina: I Rolling Stones andranno in tour in Cina la prossima primavera. L’invito è stato rivolto a Mick Jagger mentre chiacchierava davanti a una tazza di tè con l’ambasciatore cinese a Washington. È una svolta notevole per gli Stones, che sono sempre stati considerati dai Paesi della cortina di ferro come un simbolo della decadenza occidentale e una minaccia per la gioventù comunista. Ora sembra che la Cina sia desiderosa di accoglierli per costruire un’immagine di apertura e liberalismo».

Che dire. Non era niente in confronto a quello che avevo cercato di tirare fuori in quattro e quattr’otto nel mio piccolo manifesto degli Stones. Eroi della classe operaia? Eccoli lì. Campioni dei perdenti in partenza? Indovinate chi erano. Chi erano i veri rivoluzionari della musica rock? Non i Beatles. Indovinate chi erano. Qual era il gruppo rock che attaccava l’ipocrisia dell’alta società e la decadenza della società occidentale? Credo sappiate la risposta. Riuscii ulteriormente nel mio intento, vengo a sapere ora, per aver incensato il fatto che Charlie Watts era il presidente della Associazione Cani da Pastore del Galles del Nord. In realtà, si trattava di un documento piuttosto leale che mostrava come gli Stones, con tanto di pregi e difetti (Altamont compreso), fossero la più occidentale tra le band occidentali, cosa che i cinesi avrebbero apprezzato. Così lo battei a macchina e lo inoltrai a Jane Rose alla Rolling Stones Records al Rockfeller Center e lei lo fece tradurre in cinese e lo spedì immediatamente all’ambasciatore designato a Washington, che a sua volta lo inviò a Pechino. E tutti restammo a vedere che cosa sarebbe accaduto. Keith Richards ricevette una copia del documento nella sua tenuta in Giamaica e mi telefonò a casa per dirmi che aveva apprezzato molto quello che avevo scritto e per chiedermi, visto che c’era, qual era la canzone così democratica di cui avevo citato un brano (Salt of the Earth).

Pechino parve contenta. Cominciarono a spuntare articoli di giornale sul tour che gli Stones progettavano di fare in Cina. Poi Mick fu invitato di nuovo a Washington a un incontro con l’ambasciatore designato e altri funzionari cinesi per discutere la possibile realizzazione del tour. Mick non raccontò mai cosa accadde, ma pare che l’incontro sia stato un casino e che i cinesi siano rimasti inorriditi da alcune osservazioni di Mick. Dalla cerchia degli Stones mi giunse voce che Mick aveva dato del filo da torcere all’ambasciatore designato e che non erano riusciti a trovare un accordo e che gli Stones avrebbero avuto più possibilità di andare in tour in Cina il giorno in cui sarebbe ghiacciato l’inferno che non il mese prossimo. Secondo gli insider degli Stones, Mick aveva mandato tutto a rotoli. Deliberatamente. Tutti coloro che frequentavano gli Stones sapevano che ogni tanto gli capitava di farlo. Quello che nessuno sapeva era il motivo di tanta inclinazione all’autodistruzione, di un senso di insicurezza così forte da sfociare nel nichilismo.

Tratto da It’s Only Rock ‘n’ Roll – Le mie avventure on the road con i Rolling Stones di Chet Flippo (Caissa Italia Editore).