Nel centro di Tokyo, a pochi passi dalla stazione di Shibuya, c’è un negozio di dischi gigantesco, sproporzionato, sovradimensionato per l’epoca che viviamo, dove la musica si fa e si vende in the box, nel mondo digitale. Si chiama Tower Records, e la sede di Shibuya è solo una delle 85 diffuse in tutto il paese: più di 5mila metri di superficie calpestabile, con tanto di palco per performance dal vivo. È uno dei circa 6mila negozi di musica del Giappone (fonte Recording Industry Association of Japan, da qui in poi RIAJ), il secondo mercato musicale mondiale, secondo solo agli Stati Uniti, dove a vendere dischi sono poco meno di 2000 aziende.

Nel resto del mondo i cd sono in via d’estinzione, lì valgono l’80% del mercato. Ma come, proprio in Giappone? Lo stesso paese che fa della tecnologia un vanto, che ha usato prima di tutti i robot, la patria dei videogame e dei microchip? Sembra uno di quegli anacronismi meravigliosi, il trionfo della musica vera, quella ascoltata dallo stereo con le casse buone, il contrario dell’Occidente drogato di smartphone e streaming. Eccola, la terra promessa del supporto fisico, dove magari artisti come Cornelius vendono bene e vivono felici della loro musica, senza introiti laterali. Purtroppo non è così.

Innanzitutto i numeri: è vero che si vendono tanti dischi, ma i dati sono in discesa. Nel 2012 l’industria discografica ha incassato 310 miliardi di yen, tre anni dopo 254 miliardi, circa 2,4 miliardi di dollari, una cifra enorme ma comunque in netto calo rispetto al passato. E non finisce qui, perché sono dati gonfiati. Il prezzo dei dischi, in Giappone, è calmierato, fissato da una legge che risale 1953 e che fa sì che chi possiede materiale protetto da diritto d’autore (musica, libri e riviste) possa fissarne un prezzo minimo di vendita, in media il doppio rispetto ai mercati occidentali.

La conseguenza ovvia è che a comprare i cd sono quei consumatori con un grosso potere d’acquisto, principalmente maschi over 30, i fanatici dei gruppi idol. L’età media in Giappone è molto alta – ma non più di quella di Sanremo, sarebbe impossibile -, ed è proprio il fenomeno idol a dominare (e gonfiare) il mercato. Si tratta di boy band o girl band che nascono e muoiono in pochissimo tempo, fenomeni commerciali telecomandati dalle etichette discografiche che finiscono sul mercato solo ed esclusivamente per il loro aspetto kawaii (aggettivo giapponese ormai esportato in tutto il mondo, significa “carino”, “adorabile”). Insieme a loro una valanga di prodotti assurdi, tutti pensati per dare quell’illusione di intimità che tanto piace ai wota, come vengono chiamati i fan più esagerati.

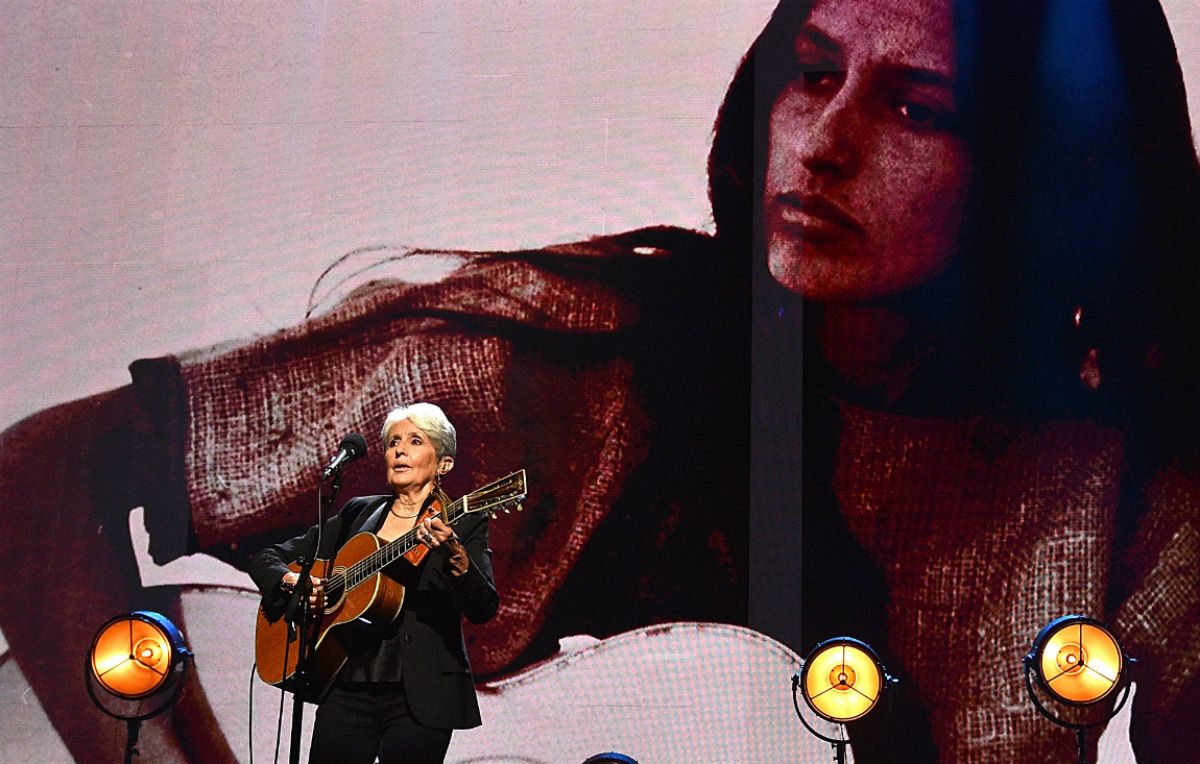

La filiale di Shibuya di Tower Records, foto World Discovery / Alamy / IPA.

Nel mondo idol tutto è effimero: le carriere durano pochissimo e non si riesce mai a sfondare all’estero – se non per qualche sporadico momento lol, vedi alla voce Babymetal – e il successo si basa tutto su questa falsa intimità pompata a dismisura, che finisce anche per gonfiare i dati di vendita dei cd. Esce un nuovo disco dell’idol group del momento? Bene, facciamo tante versioni diverse, ognuna con una copertina dedicata a una delle “artiste”, e facciamo in modo che solo chi acquista il prodotto abbia diritto a votare alle periodiche elezioni su chi sia la più carina della band. Oppure, inseriamo nel packaging un golden ticket (un po’ biglietto per il concerto, un po’ lotteria vip), alimentando le ossessioni di questi accumulatori seriali sepolti da foto di ragazzine, decine di copie dello stesso cd e merchandising di ogni tipo, dalle schede telefoniche agli articoli di cancelleria, fino alle app come quella rilasciata dalle AKB48, che permetteva ai fan di generare un ipotetico figlio digitale ottenuto con il membro della band che preferiscono.

Il fenomeno ha conseguenze (ben più gravi) che si diramano anche fuori dal mercato discografico, e il punto è sempre l’illusione di vicinanza con i fan. Minami Minegishi, sempre delle AKB48, si è rasata la testa a zero – un gesto di profonda umiliazione per la cultura giapponese – dopo esser stata beccata da dei paparazzi mentre era con il fidanzato. «Sono terribilmente dispiaciuta. Non mi aspetto di essere perdonata facendo questo, ma il mio primo pensiero è stato quello di non voler lasciare le AKB. Non sono in grado di pensare ad un abbandono, non voglio allontanarmi dalle mie care amiche e dai fans che mi hanno dato così tanto calore. Lascio ogni decisione al giudizio di Akimoto-sensei e del management. Con questo gesto ho voluto esprimere le emozioni che sto provando in questo momento».

Tornando ai dischi, invece, viene da farsi una domanda: se il dominio del supporto fisico è “falsato” dal fenomeno idol, come si ascolta davvero la musica in Giappone? Esattamente come da noi, in streaming. Ma non da Spotify, Apple Music e affini, da YouTube. Secondo i dati diffusi dalla RIAJ – e tradotti da Music Ally -, il 42,7% dei consumatori giapponesi usa la piattaforma video di Google, il 27% i lettori mp3 e il restante 38% le copie fisiche. Ed è proprio lo streaming il possibile antidoto a questa trasformazione dei cd da opera d’arte in merchandising squallido: per riuscirci, però, è necessario convincere i giapponesi a cambiare le loro abitudini. Non è impresa facile: sempre secondo i dati RIAJ, solo il 15% degli intervistati era a conoscenza dell’esistenza di servizi di streaming a pagamento. Ma anche se diventassero il 90%, il vero scoglio da superare è un altro: l’87% dei cd venduti sono di artisti giapponesi, gli stessi che le etichette discografiche tengono lontani dai cataloghi streaming.

Nel frattempo, un paese come la Corea del Sud riesce a esportare il K-Pop in tutto il mondo, e quel simpaticone di PSY arriva a fare il record di visualizzazioni mondiali su YouTube – scalzato solo lo scorso anno da Despacito – e a suonare prima della finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, a maggio 2013. L’hanno fischiato tutti, è vero, ma intanto era lì.

Il secondo mercato musicale mondiale non è un esempio da seguire. Anzi, sarebbe bene tenerlo bene a mente quando parliamo dell’eccessiva sessualizzazione di Millie Bobby Brown e dei ragazzini di Stranger Things. Si può sempre fare peggio.