La fase italiana del World Wild Tour di Zucchero è cominciata martedì, alle Terme di Caracalla, con un concerto abbondante, piacevolissimo e particolarmente istrionico; eppure, a tratti (non sempre sequenziali), meditativo al punto da risultare un po’ malinconico. «Per oggi era prevista pioggia, ma il cielo non ci ha mandato lacrime. Ne abbiamo già versate troppe noi», ha confidato Adelmo Fornaciari agli spettatori, reduci da una Baila particolarmente movimentata, come se i rizomi più blues del maestro reggiano, capita l’antifona, cercassero di guadagnare qualche centimetro di profondità su forme e contenuti più leggeri. «Vabbè Adriano, facciamo Dune mosse».

Zucchero, come suo solito, è riuscito a farsi percepire come vicinissimo anche dagli ultimi ordini della platea. Ma, soprattutto per i due pezzi più assorti in scaletta, eseguiti non in piedi in modalità zuccherocentrica ma seduto e a pochi centimetri dalla prima fila (il momento è culminato con Un soffio caldo), è parso emozionarsi forse più degli spettatori stessi; certamente, con essi. «A Caracalla il pubblico è molto vicino e, se vuole, ti tocca. Hai più paura di sbagliare rispetto a quando è lontano: magari vede delle cose che non vorrebbe vedere», ha svelato il soulman emiliano a una stampa curiosa del suo dietro le quinte psicologico, appena all’indomani della prima delle cinque serate romane. Ne seguiranno altre nove in giro per luoghi aulici come il Teatro Greco di Siracusa o enormi come il Campovolo della sua Reggio. Così il World Wild Tour, partito dalla Town Hall di Auckland in Nuova Zelanda, funzionerà di fatto come un omerico ritorno a casa, dove gli hanno preparato l’arena con più posti a sedere d’Europa, come se servissero davvero a un pubblico che Zucchero ha una capacità di far ballare in spregio a ogni ergonomia e qualsivoglia rivestimento.

Martedì insomma il cantautore è stato protagonista e comprimario di quasi tre ore di performance tanto personale quanto collettiva; occupando sì stabilmente il centro della ribalta ma, al contempo, restando accanto a ciascun elemento della sua folta superband con sguardi, i gesti, intonazioni e intenzioni.

Adriano Molinari, Polo Jones e compagni hanno potuto nondimeno brillare ancora di più durante la pausa sigaretta che Zucchero si è concesso a metà scaletta, lasciando spazio a tre pezzi eseguiti dalla sola band: una squisita cover brucia grassi di Stayin’ Alive; un omaggio a Tina Turner, pieno di pathos e di cazziatoni rivolti al pubblico colpevole, secondo la cantante solista, di non farsi sentire abbastanza forte; e infine una versione davvero gloriosa di Honky Tonk Train Blues di Keith Emerson. Tornato alla sua postazione, fino all’inchino finale, al caposcuola restavano ancora da eseguire due pezzi e tre bis (totale: 29 brani); tutti portati a termine trattando l’inevitabile affaticamento fisico come Zucchero stesso farebbe con un compagno di osteria che si tira indietro all’ultimo bicchiere, e cioè mandandolo allegramente a cagare. Inutile dire che a partire dal primo chichichirichi di X colpa di chi? nessuno ha più osato restare seduto.

Un altro merito dello Zucchero caracalliano è stato applicare pari opportunità artistiche a veterani che lo accompagnano fin dagli esordi live – come James Thompson (al sax e al flauto traverso) – o alla giovane corista Oma Jali (quella del cazziatone al pubblico), scoperta dopo averla vista partecipare a The Voice in Francia. Con lei Zucchero ha eseguito un duetto di 13 buone ragioni dal piglio operistico, sfruttando a pieno la cornice caracalliana, che evocava tante notti liriche estive. Oma, la cui voce ha già cambiato per sempre il corso della nostra cronologia di YouTube, mimava diatribe sentimentali da commedia buffa, con una sicurezza espressiva da classe dirigente di Wakanda. È stato spassoso vedere uno che, così tante volte, ha tenuto testa a miti della musica internazionale, come Miles Davis o B.B. King, indietreggiare inesorabilmente davanti alla potenza della voce della sua giovane allieva camerunese, presentando deboli rimostranze di rito, ma in fondo per nulla pentito, quale che fosse la scusa fittizia di quel quel dissidio messo in musica. «Se Mick Jagger vede Oma me la ruba. Mi è sembrata subito quella giusta», ha tenuto a precisare Zucchero, il giorno dopo, parlando alla stampa.

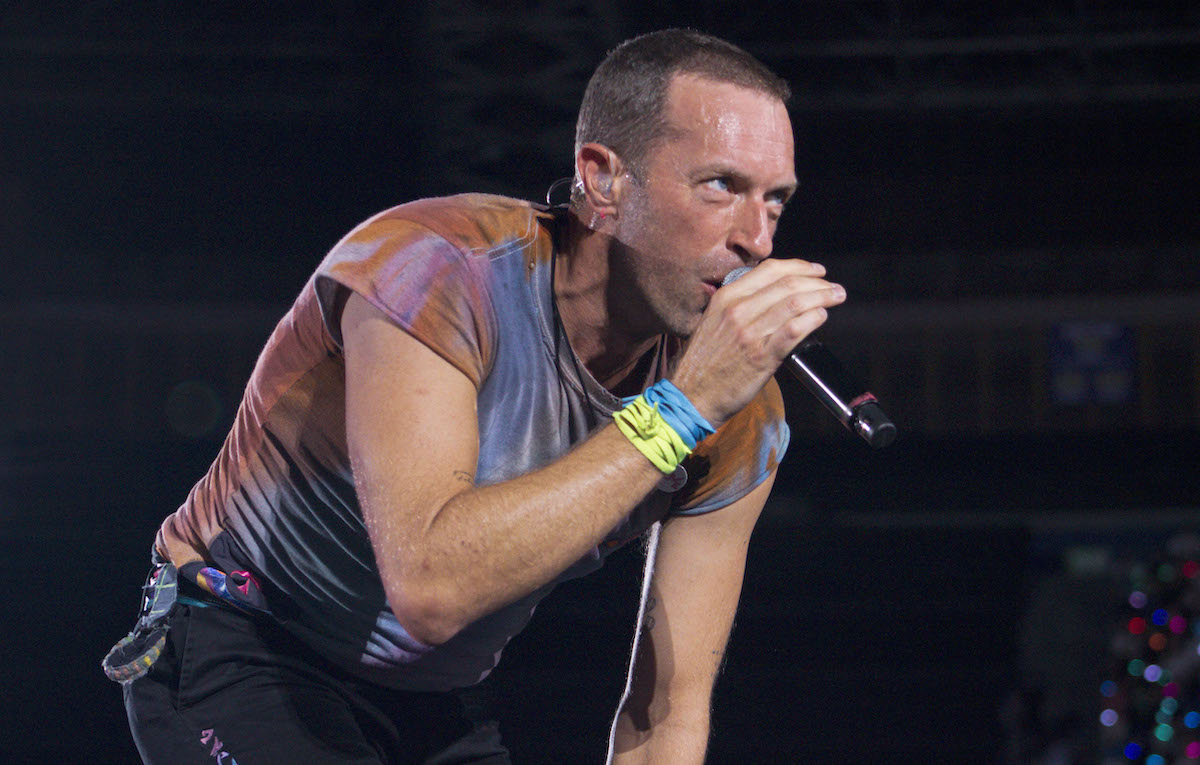

Zucchero con Oma Jali. Foto: Daniele Barraco

I cappelli che Zucchero ha indossato per tutto il concerto sono stati realizzati a Los Angeles da un modista messicano figlio di marchigiana. Evidentemente, per i prodigi che Zucchero compie mentre li calza – comandando il pubblico con un gesto, dirigendo la band con un altro e al contempo facendosi il verso da solo – è magico quanto quello di uno stregone senza apprendista. Nel seminterrato dell’Hotel Parco dei Principi gli si domanda se ha individuato suoi potenziali eredi. «In Italia ci sono dei musicisti che hanno i coglioni quadrati. Li trovi su YouTube o al compleanno dei ricchi. Però sono veri musicisti preparatissimi. Prendi mio nipote, figlio di mio fratello: a Reggio spacca. Sono rimasto sorpreso».

Anche noi. Il fenomeno è interessante. Forse che Fornaciari, posando il cappello sul tavolino dietro la poltroncina, e mostrando quanto siano ancora rossi i suoi capelli, ha in parte rinunciato alle prerogative di Zucchero e ci stia mettendo a parte dei segreti di Adelmo?

E allora proprio Adelmo – come ci dice che, raggiunti i 67, preferirebbe farsi chiamare, e non con quel nomignolo, pur fortunatissimo, affibbiatogli da una maestra – ha voluto mettere in chiaro che celebrare i suoi splendidi quarant’anni di attività, quest’estate, sarà per lui comunque un obiettivo importante, ma del tutto secondario rispetto a quello di puntare i riflettori su un peculiare elemento che, negli ultimi anni, sembra sceso ai minimi storici tra le priorità della scena musicale del nostro Paese, e cioè la musica. Per rafforzare questo concetto (espresso, la sera prima, attraverso la varietà degli arrangiamenti e la semplicità dell’apparato scenografico), quando Adelmo risponde alle nostre domande pensa bene di rivendicare una volta di più il diritto di non fregarsene letteralmente un cazzo di – quasi – tutto il resto.

Gli si chiede come possa conciliare, nella sua produzione, amor sacro e amor profano, temi alti o sublimi e doppi sensi (tutti insieme: Vedo nero!), società contemporanea e politicamente corretto. La risposta: «Non me ne frega un cazzo. Ci tengo a dire che bisognerebbe essere più preparati sulla storia della musica leggera. Pezzi come Love in Vain sono alti, ma ce ne sono altri altrettanto importanti che parlano di … no, ci sono delle ragazze. Comunque, De André ha parlato del buco del culo di un nano: perché lui sì e io no?».

I social: frega un cazzo. I featuring: frega un cazzo, tranne Salmo, con cui conferma l’apprezzamento per la cover di Diavolo in me, un’amicizia incipiente e una collaborazione. ChatGPT? «La musica fatta con l’intelligenza artificiale, lo dice la parola stessa, sarà musica artificiale. Non ho niente a che spartire con quella roba lì. Se invecchiare artisticamente significa continuare a fare le cose in cui si crede io sono vecchio come il cucco». Per il musicista ora noto come Adelmo perfino un’attività spirituale come l’arte è una questione di aderenza alla realtà, più di incontri speciali che di visualizzazioni uniche.

Esaurita la lunga lista delle cose di cui ad Adelmo non frega un cazzo, andando per esclusione, ecco di cosa gli frega: il ritmo, o meglio il groove; il sesso e i doppi sensi a sfondo sessuale; soprattutto, la sua Emilia-Romagna che soffre ancora.

La transizione tra faceto e serio avviene grazie a Pavarotti, ma indirettamente. Gli si chiede se la giacca in pelle gialla, che indossa sia hit et nunc in conferenza stampa che nella grafica del pannello che gli campeggia alle spalle, nonché la sera prima sul palco a Caracalla, sia frutto o meno della prestazione professionale di un armocromista: «Son tutte cagate che non ho mai seguito», taglia corto, come c’era da aspettarsi, Adelmo. La giacca è comunque molto interessante e porta organicamente i segni dei luoghi e dei tempi vissuti, come invece non sembra fare il volto dell’artista che la porta, liscio come quello di lui trentasettenne nelle immagini con Pavarotti che i maxi schermi hanno trasmesso durante il live di Miserere. Prima di intonare l’attacco, però, Adelmo ha stretto al colo una particolare sciarpetta di seta. Il soulman risponderà così al bravo giornalista che, avendogli chiesto se fosse un regalo di qualcuno di speciale: «Sentimentalone».

Dopo aver tanto scherzato Adelmo si fa mogio mogio quando ci risponde sull’alluvione. Già a Caracalla ha cambiato un verso di Let It Shine: da “Ho visto il Mississippi” a “Ho visto la mia terra”. Presto, grazie al suo impegno con Italia Loves Romagna, spera di arrivare almeno a 4 milioni di euro; quanti ne raccolse, insieme a tanti amici e colleghi, per il terremoto del 2012.

Come il concerto, anche la conferenza stampa è fatta di alti e bassi. Nei momenti più cupi Adelmo si chiede se la forma disco abbia ancora un senso, soprattutto ora che, a tre anni dall’ultima raccolta e a cinque dall’ultimo album in studio, ci sgomenta ricordandoci che proprio lui, uno dei musicisti italiani più profetici in patria e all’estero, non è attualmente sotto contratto con alcuna casa discografica, e non può prevedere nuove uscite. «Il senso del disco dipende dall’artista. A me piacerebbe molto poter ascoltare ancora degli album da considerare come un quadro, con ciascun brano dotato della sua collocazione e col suono che lo unisce agli altri. Non penso che un disco possa essere una somma di brani incollati tra loro come se fosse un jukebox».

Approfittando di questo momento di relativa debolezza gli si chiede perché cominciare una serata che, ad ogni modo, sarebbe finita puntualmente per accendere un diavolo in lui, con un pezzo pieno d’inquietudine come Spirito nel buio. «Il fatto è che forse oggi non puoi dire più: andrà tutto bene». Ma la musica, come la vita, per fortuna è fatta a scale. Anche nei momenti di massimo sconforto è lì che preme per uscire allo scoperto, come i fermenti lattici vivi di uno yogurt che sta scadendo. «Ricordo la mia prima media, quando ci trasferimmo da Roncocesi a Forte dei Marmi. Mi sentivo sradicato, perché la Versilia sta alla Bassa emiliana come una cravatta al maiale. Ma a scuola feci subito un’orchestrina. La preside, livornese, mi disse: “Ma lei li legge i giornali?”. Io: “No, voglio solo suonare”. “Quindi lei è un qualunquista?”. Io: “No, ma non me ne frega un cazzo”».