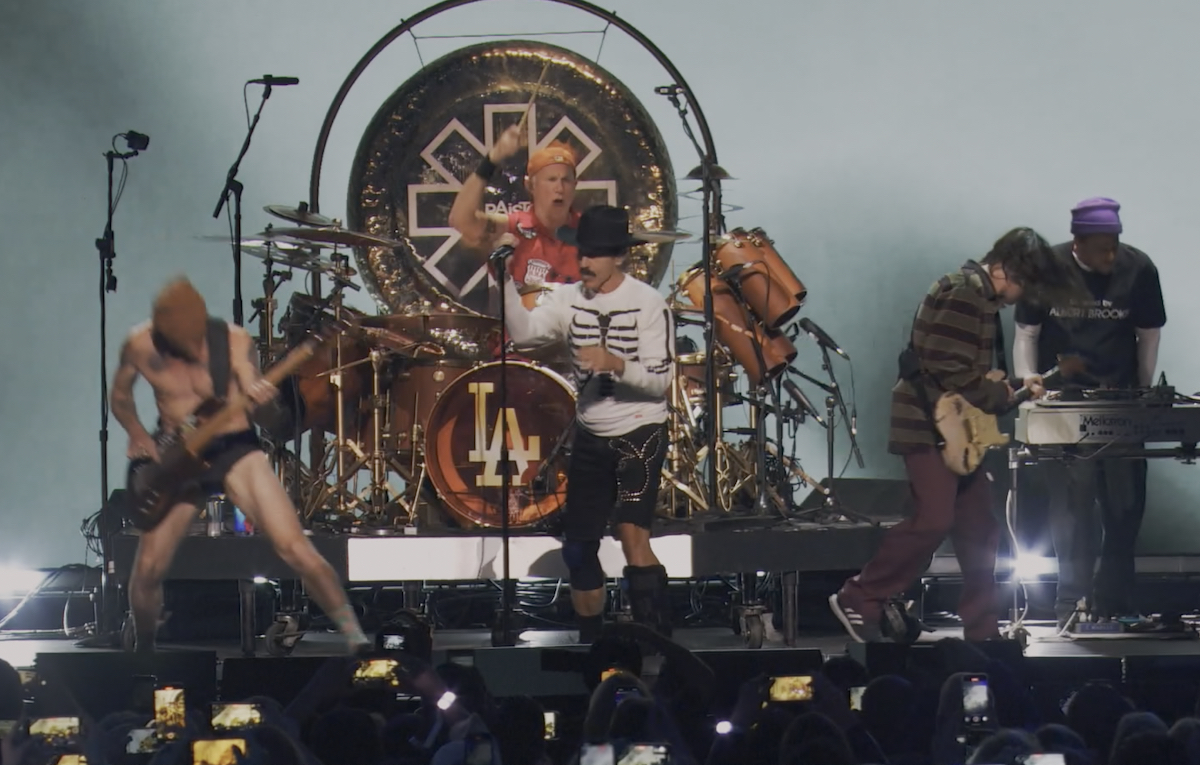

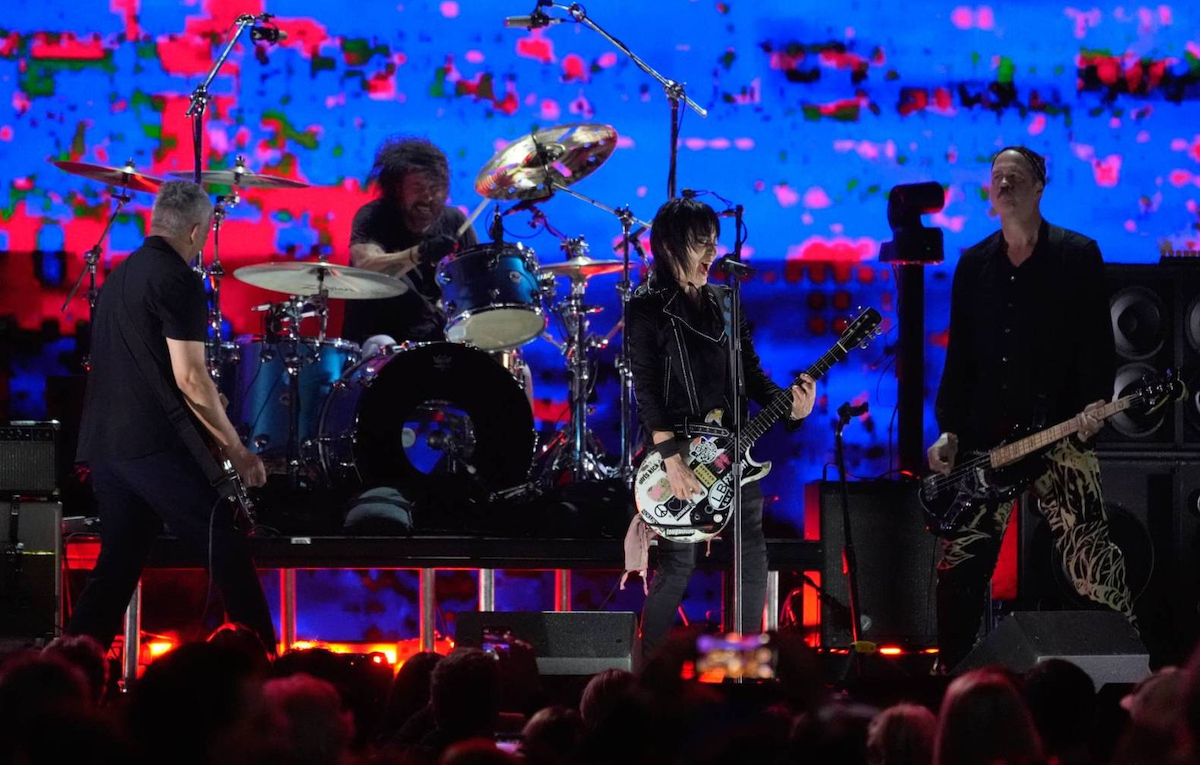

Nonostante un percorso tutt’altro che lineare, caratterizzato da cambi di formazione, crisi esistenziali e talvolta anche di direzione artistica, sostanzialmente siamo sempre stati abituati a una sola versione dei Foo Fighters: quella dei cazzoni che si divertono a fare la cosa che amano di più.

Snobbati e criticati agli esordi (come fa uno che ha suonato nei Nirvana ripartire con un progetto così?), sottovalutati a lungo e poi, di colpo, eletti nuovi eroi del rock da stadio da un pubblico che nel tempo è riuscito a coglierne la coerenza e l’onestà, i Foos sono riusciti ad ottenere lo status che meritavano davvero solo dopo quindici anni di carriera. Un obiettivo raggiunto con caparbietà e con un percorso per certi versi simile a quello della band cui Dave Grohl e Taylor Hawkins avevano sempre guardato come a un faro lucente: i Queen. Pensateci: sbeffeggiati e giudicati dalla critica alla stregua di un divertissment senz’anima, ma arrivati al pubblico senza filtri fino a diventare il main act di tutti i festival del mondo.

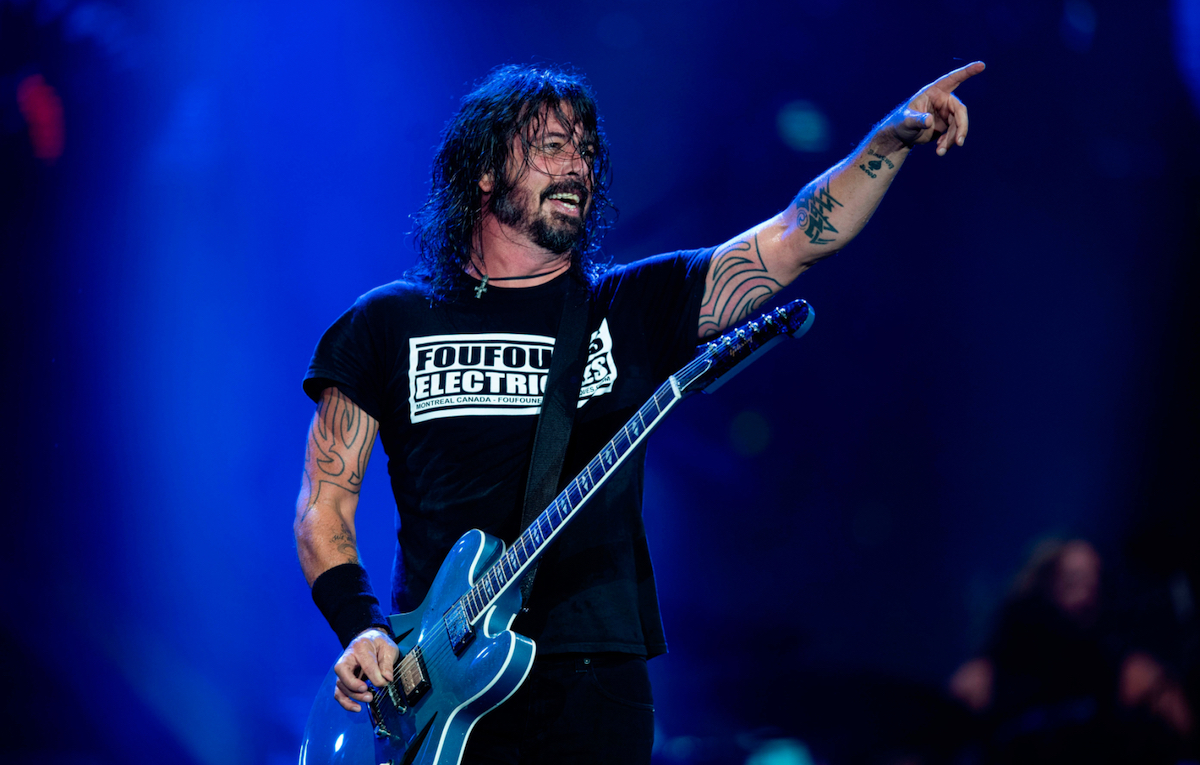

Quando metto le cuffie per ascoltare But Here We Are non riesco a togliermi dalla testa il fatto che, da batterista, Grohl abbia perso il cantante e chitarrista della sua band e poi da chitarrista e cantante abbia visto morire il suo batterista. Se pensiamo poi che entrambi avevano rischiato di farlo tempo prima a causa di un’overdose, la storia assume i connotati della sceneggiatura hollywoodiana.

Non avevo dubbi sul fatto che la band sarebbe andata avanti senza il proprio batterista. Non perché ritenga Grohl un freddo calcolatore incapace di lasciare di colpo una macchina da soldi come quella dei Foos, ma perché sappiamo tutti che sciogliere la band che l’aveva salvato tanti anni prima avrebbe significato la fine dell’uomo. Basta guardarlo a poco più di un anno dalla tragedia: Dave sembra invecchiato di dieci anni. Ecco, la prima differenza che noto inevitabilmente nel nuovo corso del gruppo è proprio questa: prima la band si divertiva, ora cerca di farlo senza riuscirci. Mi vengono in mente le parole di Rocco Tanica sugli anni senza Feiez: sono andato avanti, ma non mi sono più divertito. I siparietti ci saranno sempre (pensiamo alla presentazione di Josh Freese), ma niente sarà più come prima.

Proprio per questo, But Here We Are non è solo l’album catartico di cui tutti hanno parlato. È un album in cui è solidissimo l’aspetto musicale, che ripesca non a caso dal periodo a cavallo tra i due millenni, ma dove viene a mancare il filo conduttore di tutta la carriera, in cui lo spirito di sempre lascia spazio a un tema, il metafisico se vogliamo, che mai avremmo immaginato di vedere in un disco dei Foo Fighters. È pieno di simboli, di immagini, di ricerca e di vuoti: per la prima volta viene posta l’attenzione anzitutto sui testi di Grohl.

È strano, ma dopo venticinque anni, siamo ancora poco abituati a considerare l’ex Nirvana come un autore di testi. Forse a causa degli stessi pregiudizi che hanno sempre fatto notare solo alcune sfaccettature della sua arte. Se fino ad ora il suo songwriting si era sviluppato su temi prettamente materiali, tangibili, toccabili con mano in qualche modo, ora la ricerca si è spostata sull’invisibile agli occhi. A ben vedere, infatti, l’unico accenno al qui e ora sta nel titolo. Siamo ancora qui nonostante tutto. È però intorno a quel tutto che gira l’album. A un tutto evocato tramite immagini che hanno un forte valore esoterico e simbolico, come gli specchi in cui si guarda se stessi cercando l’altro che non c’è più, le porte a cui si spera possa ripresentarsi la persona con cui si sta cercando di mettersi in contatto o le voci che non si capisce se siano reali o solo immaginate.

Basti pensare a The Glass, in cui Grohl ripete: “Aspetto che la tempesta passi, aspetto da questa parte del vetro, ma vedo il mio riflesso in te, vedo il tuo riflesso in me. Come potrebbe essere? Come può essere?”. In Hearing Voices la ricerca assume quasi i toni della rassegnazione: “Ti ho visto nella luna, vorrei che tu fossi qui. Mi hai promesso le tue parole, un sussurro all’orecchio. Ogni notte mi ripeto: niente come te può durare per sempre”. E nella spettrale The Teacher c’è un “chi è alla porta adesso?” ripetuto fino a diventare sinistro.

La stessa scelta del numero dei brani, dieci, porta con sé significati, non sappiamo se voluti o meno, che rappresentano perfettamente il messaggio dell’opera. In numerologia il dieci rappresenta una fine e allo stesso tempo un inizio. Rappresenta la fase di accumulo di emozioni, pensieri, sensazioni fisiche. Di rabbia o frustrazione da una parte, come il riempimento di gioia o endorfine dall’altra. Carica su di sé tutta l’energia dei numeri precedenti e la fa esplodere in un nuovo inizio, in una nuova fase. Essendo formato dalla cifra 1 (il pieno) e lo 0 (il vuoto), contiene in sé la fine ma anche l’inizio. In qualche modo proprio quello che stanno vivendo i Foo Fighters. L’arcano maggiore dei tarocchi numero dieci, la ruota della fortuna, con la sua forma circolare e la sua manovella, secondo Jodorowsky sta a significare proprio la fine di un ciclo e l’attesa della forza che metterà in movimento il ciclo successivo. Sempre Jodorowsky, nel suo Metaforismi e psicoproverbi, dice: «Nulla scompare, tutto cambia. La morte è solo un concetto. Se accettiamo le nostre trasformazioni, siamo immortali».

Ecco, forse Grohl dopo aver perso inevitabilmente quella del divertimento, ha trovato in ultimo la formula alchemica dell’immortalità.