La storia è nota a tutti. Se da un lato John, Paul, George e Ringo decisero di porre fine all’avventura dei Beatles nel 1970, consegnando agli annali della storia una discografia quasi perfetta, incastonata in un preciso contesto socio-culturale ma destinata a creare miliardi di epigoni e proseliti, i Rolling Stones di Keith Richards e Mick Jagger optarono per la resistenza a oltranza. Che di sicuro terrà botta per almeno altri due anni (fino a Exile On Main Street, per intenderci) per poi perdersi in un dolce manierismo che oggi ci ha lasciato al contempo perle di indubbio valore (Angie o It’s Only Rock And Roll o Anybody Seen My Baby, per dirne solo tre nell’arco di vent’anni) e una carrettata un po’ imbarazzante di riempitivi che sembrano annullare la potenza stessa del gruppo in un incessante gioco di rimandi auto-referenziali e svirgolate moderniste non sempre riuscite.

Ciononostante, se si escludono tutti i collaboratori occasionali, si toglie la prematura scomparsa di Brian Jones e un paio di rimpiazzi in corso d’opera, il cui più celebre è senza dubbio quello di Mick Taylor, vittima anche lui degli eccessi del gruppo, con Ron Wood, la line-up degli Stones resta (ehm…) un macigno come pochi altri nella storia della musica. Neanche i componenti della banda della Magliana o gli affiliati a chi sa quale setta hanno mai prestato così seriamente fede alla propria affiliazione. Come se tutti i nomi chiamati in causa (e i fan con loro) non riuscissero a immaginarsi fuori dal gruppo. Eppure.

Siamo nel 1986, con i Rolling Stones impelagati nella registrazione di un disco poco amato e poco voluto dalla stessa band. Quel Dirty Work che, fin dal suo titolo, lasciava intendere più la necessità di dare alle stampe l’ennesimo album degli Stones, come da rituale, per adempiere al contratto fatto con la Columbia, che la volontà di presentare un qualcosa di voluto e valido. E’ un periodo per nulla facile per la band. Emotional Rescue, nel 1980, li ha traghettati nel nuovo decennio con un suono tremendamente influenzato dalla disco-music, finiscono in classifica ma in molti si domandano che cosa c’entrino loro con quel genere; corrono ai ripari col successivo Tattoo You, del 1981, per molti l’ultimo disco che suona come un disco dei “Rolling Stones” prima che la band si trasformi in una parodia di sé stessa; mentre col disco che segue, Undercover del 1983, tornano a galla tutti i dubbi sulla linea artistica “eclettica” a cui il gruppo sempre più spesso decide di ammiccare. Dirty Work, dopo questo aspro tira e molla tra volere e potere (specie quando una band ha raggiunto già un ruolo preciso nell’iconografia collettiva) appare per ciò che è: uno “sporco lavoro” che qualcuno deve pur fare, e quel qualcuno sono gli Stones appunto. Anche il rapporto tra Mick Jagger e Keith Richards si era guastato e non poco: più che Glimmer Twins, come decisero di firmarsi per produrre da soli la loro musica, erano oramai dei fratelli coltelli sorpresi sempre più spesso a litigare sull’esattezza o no di chiamare a co-produrre Chris Kimsey, uno vecchia scuola alla Rory Gallagher e Peter Frampton, piuttosto che un Steve Lillywhite, progressista dietro i lavori di Peter Gabriel e Psychedelic Furs.

Keith però meditava già da quando l’amico e tour-manager, Sam Cutler, l’aveva presentato a Steve Jordan, un percussionista notato al Late Night with Dave Letterman. Keith ne rimase impressionato sia dal punto di vista umano che musicale. «Con Steve fu come con Mick – raccontò alla stampa – si contava fino a tre e poi la musica veniva da sé». Gli piacque, gli piacque così tanto e fin da subito che, leggenda vuole, la batteria in Dirty Work sia la sua, mentre Charlie Watts si disintossicava per sembrare dignitoso almeno sulla foto di copertina.

«Avevamo già inciso Dirty Work con l’ idea fare una tournée – smentì Keith – ma Mick non ne volle sapere, e poco dopo Aretha Franklin mi chiese di fare Jumping Jack Flash e lo feci, così mi stavo occupando di altre cose, finché conobbi Jordan per il film di Chuck Berry Hail Hail Rock’n’Roll e mi aiutò a mettere su l’album». Nascono così gli X-Pensive Winos e Talk Is Cheap, disco del 1988 inciso tra Canada, un’isola nelle Bermuda e, per finire, nello studio di George Martin, già tecnico coi Beatles.

«Senza distrazioni» ripeteva sornione a ogni intervista Keith. Le parti vocali delle undici tracce sono per lo più sue, ma non per questo la chitarra appare meno predominante, sia pure con inflessioni più melodiche. Così quella distanza emozionale con gli Stones, temuta da tutti, non appare così netta o intenzionale perché, e questo oramai è provato come un ineluttabile assioma Cartesiano, Keith Richards può prendere in mano qualunque chitarra ma quella suonerà sempre come Keith Richards. Big Enough, che apre le danze, ne è un esempio. Rockawhile anche. Una similarità quindi c’è, se mai è la sua parte vocale a essere inedita. In Make No Mistake, per esempio, assistiamo alla nascita di un piccolo capolavoro di r’n’b dove le sue doti interpretative, coi fiati sul fondo, lasciano piacevolmente stupiti. Con più modestia Richards ricorda: “Era la prima volta che mi mettevo alla prova con quei timbri bassi, non so come siano venuti, era un rischio. Di Make però sono fiero. E’ il motivo più melodico di tutti: ritorna al blues per come mi piace”. E per come piace a tutti, verrebbe da precisare, se, così com’è è, arrivata intonsa ai giorni nostri, finendo pure nel 2001 in una puntata de I Soprano.

Talk is Cheap è quindi un disco alla Rolling Stones come dovrebbe essere. Meno legato al pop, alle sperimentazioni “in levare” di Jagger, più vivace, nelle mani di un Keith Richards che non ha perso nulla della sua vena compositiva, fatta di brani lineari, rigorosamente ancorati a due o tre accordi e animati soprattutto dalla voce della chitarra elettrica. E poi, ci crediate o meno, è tutta una questione di chimica e di urgenza. Creata da una band a dir poco surreale composta da «tre neri (oltre Steve, c’è Charley Drayton al basso e Ian Neville alle tastiere) e un chitarrista ebreo di Brooklyn (ovvero Waddy Wachtel)», nell’efficace tratteggio che lo stesso Richards diede degli X-Pensive.

Perché se rock non ha la complessità del jazz, si serve dell’entusiasmo che il primissimo jazz aveva, quando tre o quattro musicisti si chiudevano in una stanza e nasceva della musica. E’ una cosa viscerale. Il suono e la voce passano al nastro, e il nastro riproduce anche lo spirito del momento, ma l’impulso è viscerale. Per questo la chimica e l’urgenza o ci sono o non ci sono, c’è poco da fare. E’ quell’andare oltre i limiti che succede in pittura. E cos’è la tela per il musicista? Il silenzio. Quando il silenzio si rompe, musica o parole raggiungono lo scopo solo se mosse dalla giusta dose di quei due elementi. In Locked Away ci sono versi potenti che Keith canta con partecipazione pressoché totale, pur nella nebulosità della sua voce inesistente; in How I Wish e I Could Have Stood You Up la parte musicale invece predomina. D’altra parte, parole come Be-Bop-A-Lula hanno fatto Storia ma non significano nulla (anche proprio in senso stretto) senza la musica che le sorregge.

Purtroppo però gli X-Pensive Winos non ebbero mai una vita vera e propria. Certo, ebbero modo di destare la curiosità della stampa specializzata e non (il New York Times titolò “One Band’s Scruffy, Sloppy, Solid Rock!”) e di Mtv ma, tolta una ventina di date promozionali e solo negli States, Keith realizzò subito, da buon manager di sé stesso, che, nonostante il contratto ben piazzato con la Virgin Records, la sua carriera en solo non sarebbe andata da nessuna parte. Un mese dopo l’uscita, già in sede d’intervista ammetteva candido: «Qualche settimana fa dicevo a Mick: Mick, questa faccenda è più grossa di noi due messi insieme. Se tu ed io fossimo sposati divorzieremmo, ma non possiamo fare nemmeno quello. Siamo incatenati».

E se, d’altra parte, non voleva tornare nella bolla di sapone dei Rolling Stones, e giurò e spergiurò a ogni piè sospinto di averci preso gusto a incidere per conto proprio, in realtà c’era solo da mantenere l’impegno del tour promozionale e poi il progetto sarebbe potuto essere messo in soffitta (mantenendo la promessa solo in altre due occasioni in cinquant’anni, con Main Offender del 1992 e Crosseyed Heart del 2015).

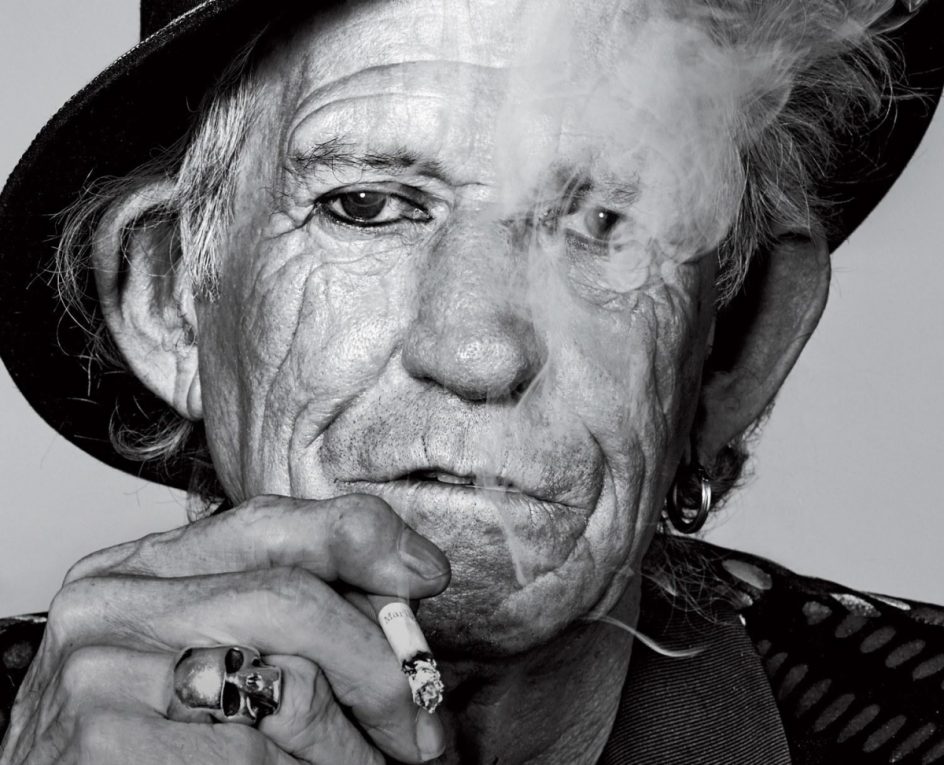

Quella di Talk Is Cheap, che si appresta a compiere il suo 30° compleanno con due ristampe di cui una in formato Deluxe da leccarsi i baffi, è quindi la breve storia del chitarrista della più famosa rock band di sempre e del suo bisogno d’aria e di altre esperienze. Fuori da tutto quel troppo che poi stroppia: troppi soldi, troppo pubblico, troppa pressione nella testa e troppa droga in corpo.

«Dicono che i Rolling Stones sono io ma non è vero. Gli Stones sono il mio gruppo, se togli un solo dei componenti è finita», ripete Keith da tempo. La famosa reazione chimica non c’è più. I solo album, in questi casi limite merce rara, servono soltanto ad arricchire di necessità una carriera discografica oramai intrappolata nella routine. «Questo album resiste» dice oggi Keith «L’ho ascoltato e non attraverso la nebbia della nostalgia, perché non mi influenza in quel senso. Questo disco è più della somma delle sue parti. Ci stavamo divertendo e si sente». I Beatles, del resto, si sciolsero proprio per questo: si divertivano più da soli che assieme.