Il giorno che mia madre morì, io e i miei fratelli mettemmo piede in casa sua per la prima volta dopo parecchi anni. Per cercare i nostri segreti. Non i suoi. In bagno c’erano ancora i cigni di plastica rotti, coi lunghi colli decisi. Impietriti. Come se non fosse successo nulla.

Staccai dalla parete della sua camera l’unica foto che avesse mai appeso, quella di papa Giovanni Paolo II. L’avevano scattata durante il suo viaggio in Irlanda nel 1979. «Giovane popolo d’Irlanda» aveva detto dopo aver baciato platealmente il suolo all’aeroporto di Dublino, come se il volo fosse stato terrificante, «io vi amo.» Un mucchio di balle. Nessuno ci amava. Nemmeno Dio. Nemmeno le nostre madri e i nostri padri ci sopportavano.

Nel 1978 Bob Geldof aveva strappato in diretta a Top of the Pops una foto di Olivia Newton-John e John Travolta, la cui merdosa Summer Nights era rimasta in vetta alla classifica per sette settimane. Risultato: il singolo Rat Trap dei Boomtown Rats l’aveva spodestata dal numero 1.

Avevo sempre voluto distruggere quella foto del papa. Rappresentava le bugie, i bugiardi e gli abusi. Le persone che tenevano cose del genere erano diavoli, come mia madre. Non sapevo quando, dove e come, ma sapevo che al momento giusto l’avrei distrutta. Ecco perché, a partire da quel giorno, la portai con me ovunque andassi a vivere. Perché a nessuno fregava mai un cazzo dei bambini irlandesi.

Mi sveglio dopo essere andata a letto alle sei dal mattino. È l’una. Mancano poche ore alle prove per SNL. Canterò due canzoni, la seconda delle quali è War di Bob Marley, a cappella. Il testo è un discorso sul razzismo come causa di tutte le guerre tenuto nel 1963 alle Nazioni Unite di New York da Hailé Selassié, l’imperatore d’Etiopia. Io però cambierò qualche verso, in modo da trasformarla in una dichiarazione di guerra contro la violenza sui minori. Sono incazzata per quello che mi ha detto ieri sera Terry (il gestore rasta di un juice bar di New York che è diventato «il mio maestro», ndr). Sono incazzata perché ha usato i bambini come corrieri della droga.

E sono incazzata perché lunedì sarà morto.

Sono incazzata da qualche settimana, inoltre, perché ho letto Il santo Graal (storia anticonformista e sacrilega delle origini della Chiesa), ma anche perché ho trovato dei trafiletti nascosti nelle ultime pagine dei giornali irlandesi su storie di bambini violentati dai preti i cui incartamenti erano stati “smarriti” dalla polizia e dai vescovi a cui i genitori avevano denunciato gli abusi. E ho ancora più voglia di distruggere la foto di GP2 di mia madre.

Ho deciso, stasera è il momento giusto.

Porto la foto agli studi della NBC e la nascondo in camerino. Durante le prove, quando finisco di cantare War di Bob Marley, mostro la foto di un bambino di strada brasiliano ucciso dalla polizia. Chiedo al cameraman di zoomare durante lo spettacolo. Non gli dico cos’ho in mente. Nessuno fa obiezioni. Un bambino morto in un Paese lontano non è certo un problema.

So che scoppierà la guerra se lo faccio. Ma non m’interessa. Conosco le Scritture. Nulla mi può toccare. Io rifiuto il mondo. Nessuno mi può fare nulla che non sia già stato fatto. Posso tornare a cantare in strada. Non rischio certo di finire sgozzata.

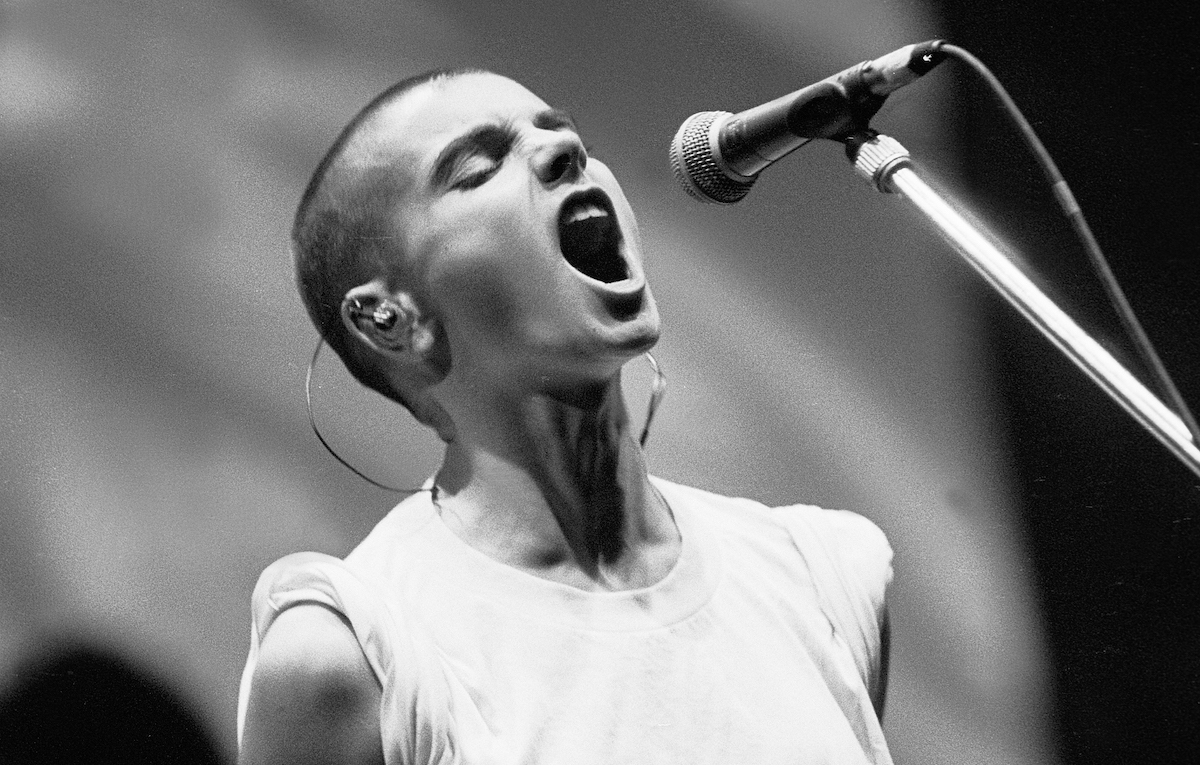

Si va in scena. Indosso un abito di pizzo bianco che una volta apparteneva a Sade. L’ho comprato a un’asta di cimeli rock a Londra quando avevo diciannove anni. Ottocento sterline. È bellissimo. Ai lati dello spacco posteriore ci sono due pesi di piombo grandi come monete, per tenere dritto l’abito e fare in modo che cada con eleganza. Idea geniale. Un vestito adatto a una donna che vuole fare la cattiva. Forse un giorno avrò una figlia che lo metterà per sposarsi.

Lo spettacolo va avanti. La prima canzone, Success Has Made a Failure of Our Home, è un sogno. Alla fine il backstage pullula di gente: produttori, manager, truccatori e altri ospiti. Sono sulla cresta dell’onda. Tutti vogliono parlare con me. Mi dicono che sono una brava ragazza. Ma io so di essere un’impostora.

Il set per la seconda canzone è splendido. Con alcune candele accanto a me e il mio tappetino rasta da preghiera legato al microfono, intono War a cappella. Nessuno ha il minimo sospetto. Alla fine, però, non mostro la foto del bambino. Mostro la foto di GP2 e la faccio a pezzi. «Combattete il vero nemico!» grido. (Parlo a quelli che ammazzeranno Terry.) Poi mi giro e spengo le candele.

Il pubblico è ammutolito. Nel backstage non c’è letteralmente anima viva. Le porte sono chiuse. Scompaiono tutti. Compreso il mio manager, che si rintana nella sua camera per tre giorni col telefono staccato.

La gente vuole le pop star, capite? Io però sono una cantante di protesta. E avevo un peso sullo stomaco da togliermi. Non desideravo la fama. Ecco spiegata la scelta del primo brano: il “successo” mi stava davvero rovinando la vita. Mi davano già della pazza perché non mi comportavo da pop star. Perché non veneravo la fama. Mi rendo conto di aver infranto i sogni di chi mi circondava. Ma quelli non sono i miei sogni. Nessuno mi ha mai chiesto quali fossero i miei sogni; si arrabbiavano e basta, perché non ero come loro volevano. Il mio unico sogno è rispettare il patto che ho stretto con Dio prima ancora di entrare nel mondo della musica. E quella è una battaglia migliore dell’omicidio. Devo arrivare all’altro lato della vita.

Sono in camerino con la mia assistente Ciara. Raccogliamo le nostre cose e usciamo dall’edificio. Fuori dal 30 Rockefeller Plaza trovo ad aspettarmi due ragazzi che ci lanciano addosso una montagna di uova. Non sanno però che io e Ciara corriamo i cento metri in 11,3 secondi. Perciò li inseguiamo quando se la danno a gambe. Li raggiungiamo in un vicolo. Senza fiato, sono appoggiati a un recinto nero su cui non hanno la forza di arrampicarsi. Scoppiamo a ridere: «Ehi, non si tirano le uova alle donne». Non diciamo altro. Increduli per essere stati rincorsi e raggiunti, ridono anche loro, e finisce tutto in allegria. Si ricompongono e ci aiutano a trovare un taxi per tornare in albergo.

I telegiornali stanno già dando la notizia, e scopro di essere bandita a vita dalla NBC. Fa molto meno male degli stupri di quei bambini irlandesi. E fa molto meno male della morte di Terry. Che avviene puntualmente il lunedì successivo.

Copyright © 2021 by Universal Mother, Inc

Edizione italiana © 2024 Mondadori Libri S.p.A., Milano