È dall’inizio della loro carriera che i Rolling Stones producono documentari. Data la loro longevità, è sorprendente che continuino a farlo. Il primo, Charlie Is My Darling (1966), è rimasto nei cassetti per decenni a causa di grane legali. The Rolling Stones Rock and Roll Circus (1968), piagato da una pianificazione maldestra, ha subìto la medesima sorte. La brillante, ma confusionaria docufiction di Jean-Luc Godard One Plus One (Sympathy for the Devil), sempre del 1968, è finita nel circuito dei film d’essai, mentre Cocksucker Blues (1972) di Robert Frank si spingeva troppo oltre, rivelando situazioni scomode, ed è stato in pratica fatto sparire. Gimme Shelter (1970) è ovviamente diventato il documento di una tragedia e non la fotografia di una band all’apice del successo.

Ad aggiungersi a questi e agli altri film sugli Stones è arrivata ora la serie in quattro parti My Life as a Rolling Stone. La domanda è: a parte le ragioni di natura economica e di branding, che senso ha un’altra pellicola sulla band? La risposta è che non c’è bisogno di un motivo per gustarsi la più grande rock’n’roll band del pianeta che riafferma il proprio status proponendo filmati d’epoca.

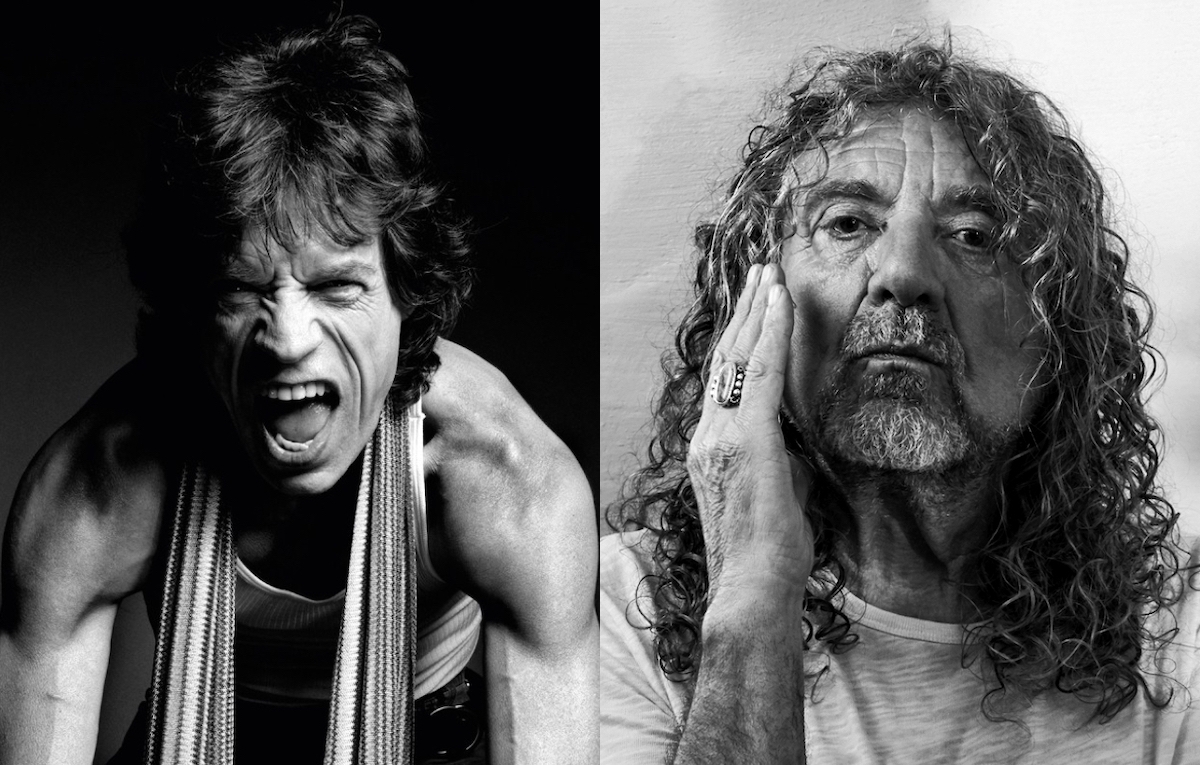

La docuserie, in cui ogni episodio è dedicato a un componente del gruppo, mostra come la magia degli Stones sia il prodotto della somma delle parti. E quindi, non solo Mick Jagger e Keith Richards, con tutta la loro magnificenza, ma anche l’irreprensibile Ronnie Wood e il grande e compianto Charlie Watts. E, a onor del vero, anche elementi chiave come Brian Jones, Bill Wyman e Mick Taylor, che vengono menzionati rapidamente. Gli episodi più avvincenti sono quelli su Watts e Wood: le loro storie permettono di capire la chimica della band e rendono più complessa una narrazione che normalmente fa perno sulla mitologia della coppia Jagger-Richards, i Glimmer Twins.

Non che manchi la mitologia nella storia raccontata da Sienna Miller con piglio da History Channel e da una sfilata di ospiti che non si vedono mai: praticamente tutti i commenti che non sono dei membri degli Stones sono inseriti come voci fuori campo. È un approccio intelligente che serve a massimizzare il minutaggio dei video di repertorio. Gli ospiti sono stati scelti con cura: in gran parte sono colleghi musicisti, con le donne (Sheryl Crow, Tina Turner, Chrissie Hynde, Bonnie Raitt) finalmente a fare la parte del leone.

Jagger inizia il suo episodio, il primo della serie, sottolineando il desiderio di evitare i cliché dei documentari, cosa che è purtroppo inevitabile. E difatti ben presto iniziano le panoramiche e le zoomate in studi di registrazione vuoti e archivi pieni di nastri. Mick fa del suo meglio per svelarci i suoi segreti. Quando descrive come tutti i gesti e le inquadrature in occasione delle prime apparizioni della band alla tv britannica fossero studiati a tavolino, vediamo un Jagger bellissimo, di una ventina d’anni o poco più, che con un’incredibile faccia di bronzo fissa gli obiettivi delle telecamere e canta il testo dai tocchi deliziosamente pornografici di Little Red Rooster (Willie Dixon) di fronte a una nazione rapita. È una sequenza affascinante e giustifica ampiamente tutte le preoccupazioni dei genitori inglesi che, dopo averla vista, volevano rinchiudere le figlie in casa.

Per molto tempo Jagger è stato visto come lo stratega freddo e calcolatore del gruppo – o, come viene definito qui, il brand manager. Dopo il disastro di Altamont, però, il suo ruolo è stato fondamentale per la sopravvivenza della band ed è illuminante vederlo parlare del suo senso per gli affari mentre scorrono le immagini di lui che sculetta sul palco. E spiegare che si può discutere finché si vuole se siano meglio gli Stones di oggi, una sorta di multinazionale che riempie gli stadi, oppure quelli a misura d’uomo degli anni ’70: il pubblico cubano in estasi nello stadio dell’Avana nel 2016 (come immortalato dal documentario Havana Moon) giustifica il passaggio della band formato XL. Ed è commovente vedere Jagger che quasi ha un crollo nervoso sul palco a St. Louis, lo scorso anno, all’inizio del primo concerto degli Stones dopo la morte di Charlie Watts.

La puntata dedicata a Watts è la vera rivelazione della serie e la sua importanza è amplificata dall’assenza del protagonista (mancato prima che fosse possibile filmare una nuova intervista). «Il miglior batterista mai nato in Inghilterra» (così lo definisce Richards) era il più anziano della band. In alcuni vecchi spezzoni, Watts racconta del suo amore per il jazz (da giovane cercava di imitare Chico Hamilton, batterista di Gerry Mulligan) e di come patisse le follie derivanti dalla fama («Non sopportavo che le ragazze mi dessero la caccia», dichiara senza esitazione, «era imbarazzante»).

Una cosa poco nota sul suo conto è che sembrava soffrire di un forte disturbo ossessivo-compulsivo: nei suoi bagagli c’era sempre un foglio di carta velina fra un vestito e l’altro e aveva una valigia costruita su misura per il suo amato servizio da tè vittoriano. Era un artista visuale talentuoso e pignolo, tanto che pare abbia fatto un disegno dettagliato di ogni singolo letto di albergo in cui ha dormito. E poi collezionava automobili anche se non guidava, cavalli anche se non montava, vestiti su misura che non indossava.

Watts sapeva imitare i beat del Dre di The Chronic e il suo camerino, che chiamavano Cotton Club, era sistemato in modo da sembrare una sorta di santuario con la musica di Ellington in sottofondo (il fatto che in età già matura sia diventato dipendente da eroina e alcol è strano per un personaggio del genere, ma in effetti non sorprende). Ma ogni cosa finisce sullo sfondo quando si parla del suo talento musicale, che si esprimeva suonando una batteria con un set-up minimale che faceva domandare a tutti «come potesse suonare così rock pur essendo così rilassato», per dirla con Stewart Copeland dei Police. In una delle tante sequenze, viene anche esaminato a fondo il suo utilizzo del campanaccio in Honky Tonk Women, che inganna per la sua apparente semplicità.

L’episodio su Ron Wood è altrettanto rivelatore. Non solo per via del suo talento musicale camaleontico e il suo passato nella scena della British Invasion di metà del secolo scorso, ma anche per il suo essere una specie di fratellino minore nel quadro delle dinamiche interne degli Stones. Se sul palco la sua chitarra si intreccia alle linee di Keith, dietro le quinte ha fatto da collante aiutando a rinsaldare i rapporti fra Jagger e Richards quando i due erano in rotta. Per questo gli viene riconosciuto il merito di avere salvato la band.

Ma Wood aveva i suoi lati oscuri, su tutti il suo essere compare di Richards negli abusi di droghe. Come spiega lui stesso, la sua dipendenza da cocaina e crack si era spinta talmente oltre che lo stesso Richards dopo una ricaduta l’ha preso a pugni per costringerlo a ripulirsi. Wood non avrà fatto fuochi d’artificio come Mick Taylor, di cui ha preso il posto, ma la leggerezza che ha portato è stata un toccasana per la band, nel lungo periodo.

Concentrandosi sui singoli musicisti, la struttura di My Life consente di glissare su certe parti della storia della band. I decenni fra il 1980 e il 2020 sono ampiamente trascurati. E si parla pochissimo delle vite degli Stones da bambini e prima di formare la band e ancora meno delle loro attività extramusicali (per esempio, le loro vite famigliari).

In ogni episodio vengono rievocati momenti chiave: in quello di Jagger si parla del raid di Redlands, della morte di Jones e di Altamont; in quello di Wood si tocca l’argomento della jam, su Brown Sugar, su un camion che girava per la 5th Avenue di New York nel 1975; e, ovviamente, in quello di Richards si parla del suo arresto per droga, a Toronto, nel 1977. Ma Keith, che è descritto con affetto come colui che, armato di amore e pugno duro, ha costretto Watts e Wood a disintossicarsi, per lo più parla di musica. Suona la vecchia chitarra acustica malconcia che, quand’era bambino, gli ha regalato il nonno. E, nonostante il documentario affronti solo tangenzialmente le domande sull’appropriazione culturale che la band si porta dietro, Richards ammette di avere un grosso debito nei confronti dei musicisti di colore, il suo amore per il R&B e l’orgoglio per aver dato una mano a far decollare la carriera di John Lee Hooker e avere diviso il palco con Muddy Waters. Ma Richards ha anche studiato i dischi dei Beatles nell’intento di carpire il segreto per scrivere grandi canzoni pop, cosa che ben presto ha imparato a fare. Come dice Jagger, è lui che ha scritto As Tears Go By e Angie.

Uno dei momenti migliori di My Life as a Rolling Stone è la spiegazione di come Richards abbia decostruito il set-up standard della chitarra, con la sua accordatura aperta e l’uso di cinque corde: è quello che che ha creato la magia di Gimme Shelter e di altri pezzi degli Stones. Il fatto che giovani musicisti possono impararlo giustifica di per sé l’intero il progetto. «Gli assoli vanno e vengono», dice Richards, «ma un riff è per sempre».

Tradotto da Rolling Stone US.