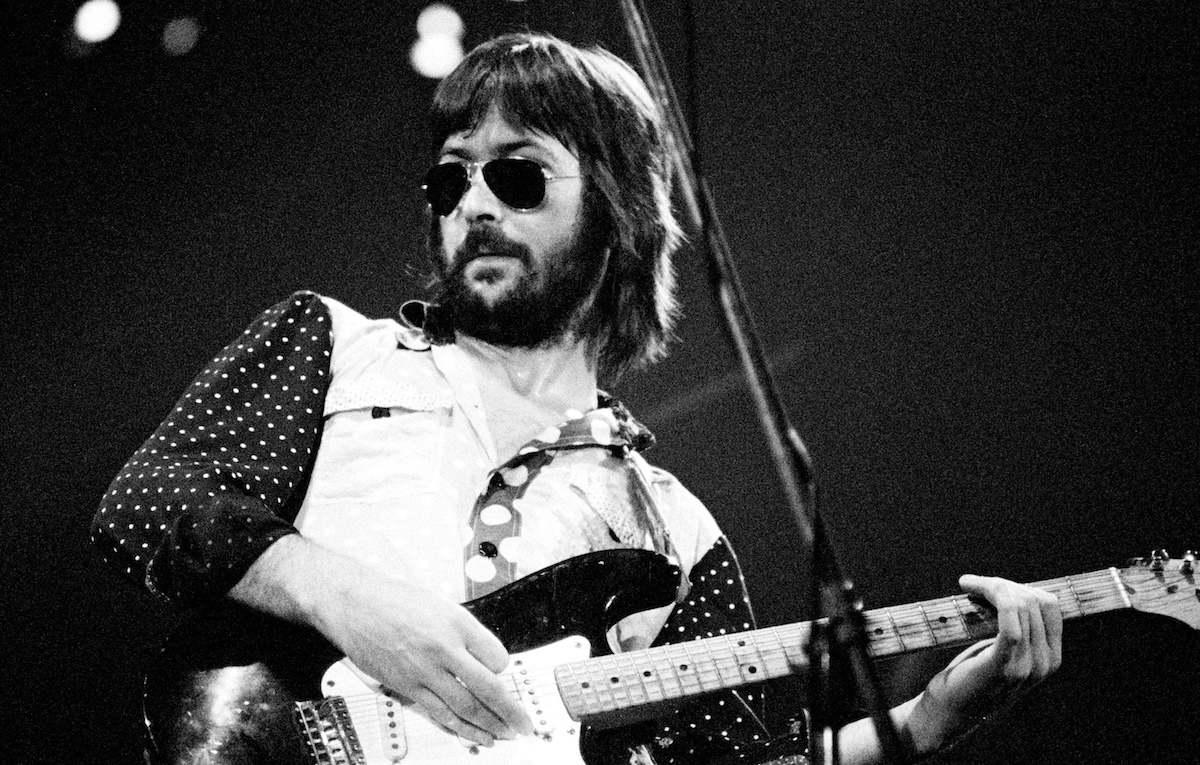

È pericolosamente sottile il confine che separa la rilassatezza dalla svogliatezza, il gusto per la sobrietà dalla sciatteria. Il nuovo album di Eric Clapton si muove precariamente lungo questa linea di demarcazione, arrivando a lambire la monotonia. Suonare in modo dimesso e con una band poco incisiva è pericoloso e se alla fine 461 Ocean Boulevard non crolla lo si deve al carisma e al talento di Clapton. E però ci va vicino, tanto vicino da risultare inquietante.

Clapton è diventato una superstar, infelice ma pur sempre una superstar, grazie ai suoni e alle linee fluide che qua mancano. Vuol dare un deciso taglio al passato e per farlo imbraccia spesso il dobro al posto della chitarra elettrica. 461 inaugura un nuovo stile meno appariscente e più modesto che deluderà un sacco di gente non avendo la bellezza e nemmeno la forza del vecchio sound. E però rappresenta un passo in avanti da un certo punto di vista, aprendosi ai ritmi sincopati. Grazie al reggae e ai tocchi alla Bo Diddley, in 461 Clapton swinga come mai prima.

Il problema non è che Clatpon suona chissà come, il problema è che suona poco. Sono infatti notevoli l’irresistibile assolo di slide su I Can’t Hold Out di Elmore James, gli abbellimenti di Mainline Florida, le parti di dobro. Forse, però, il chitarrista ha preso troppo alla lettera il vecchio modo di dire secondo cui l’arte migliore è quella che si nasconde. Lui la nasconde così tanto da farla scomparire. Ci sono pezzi in cui lo si intravede appena e resta addirittura un passo indietro rispetto alla chitarra ritmica di George Terry.

Sarebbe un gesto meno sconvolgente se Clapton s’appoggiasse a una band di prim’ordine. E invece Dick Sims è un organista tristemente banale e le linee di basso di Carl Radle sono scarne e ordinarie. Solo il batterista Jamie Oldaker suona con un po’ d’energia e d’immaginazione. Si deve alla medietà dei musicisti che accompagnano Clapton (che a sua volta pare soddisfatto di accompagnarli) la mollezza di 461. Clapton è uno che dà il massimo quando viene sfidato o incoraggiato a farlo da musicisti forti e dotati tipo Jack Bruce, Duane Allman o George Harrison. Qui non c’è nessuno di quella levatura in grado di pungolarlo e ispirarlo. Risultato: performance professionali che restano nella zona di comfort e solo di rado brillanti. È il disco d’un musicista che s’accontenta con troppa facilità.

Belle invece le parti vocali di Clapton che fanno buona parte del lavoro. È diventato un cantante molto più sicuro di sé, meno tremebondo. Un po’ come George Harrison, a volte sembra un po’ troppo triste – andiamo, Willie and the Hand Jive non è mica un lamento – ma affronta buona parte degli up-tempo con una certa esuberanza. Sono però i lenti quelli che gli vengono meglio, specialmente le due canzoni autografe, la breve Give Me Strength e la più ambiziosa Let It Grow. Sono interpretate in modo sommesso e confessionale, sono così intime e convincenti che vi parrà d’essere seduti lì, accanto a Clapton che ve le canta.

461 è parzialmente riscattato dalla qualità di alcuni pezzi. Please Be with Me, dove compare la voce di Yvonne Elliman, ha un suo fascino che rimanda a Ralph McTell, con una bella parte di dobro. Let It Grow c’entra poco col resto del disco e forse proprio per questo risulta eccezionale e affonda le radici nel periodo in cui il chitarrista collaborava con Harrison, nel 1969. Il nuovo approccio dimesso ammorbidisce il brano, conferendogli un fascino toccante e delicato. Altri pezzi sono meno riusciti, soprattutto quando lo spirito della canzone e la sua interpretazione sono fuori sincrono. Motherless Children, per fare un esempio, deve avere un significato speciale per Clapton, essendo lui figlio illegittimo, eppure è resa come un pezzo rock allegro e banalotto. Willie and the Hand Jive, al contrario, è talmente mesta da risultare sconcertante. È chiaro che manca una visione progettuale del disco.

Il problema di 461 è la modestia o meglio la scelta di Clapton di restare umile, il rifiuto cioè di mettere in mostra il proprio talento e di soddisfare le aspettative altrui. È un gesto coraggioso, ma sbagliato. Se è stanco della reputazione di guitar hero, ci sono alternative migliori a nascondersi dietro la ritmica di Terry. Ritiene che i lunghi assoli siano inutili? Bene, ma non è necessario arrivare all’estremo opposto e cioè non farne neanche uno. Il tentativo di Clapton di demistificare se stesso è comprensibile ma eccessivo, e si traduce in un album che è facile da apprezzare, molto meno da amare.

Da Rolling Stone US.