Domenica, 10 ottobre, 1993. Lui è in ritardo. Non ci voleva. E non me ne frega un cazzo di quell’aura di fermento che lo circonda. Occuparmi del booking del cast al New Music Seminar – praticamente la più grande conferenza musicale del mondo – mi ha prosciugato le energie fino al midollo. Quell’impegno me lo sono appena lasciato alle spalle e ci sono una marea di altre cose che mi andrebbe di fare in questa domenica mattina tutta mia: non so, tipo guardare il football in tv, fare la lavatrice. E poi dannazione, detesto dover vestire i panni da lavoro anche di domenica! L’ultima cosa che vorrei oggi è proprio occuparmi di faccende manageriali, seduto di fronte a un legale, senza contare quanto mi mandi in bestia aver a che fare con gente che mi prende per il culo presentandosi in ritardo!

Quantomeno è una giornata di sole: il brusio delicato di St Mark’s Place mi culla dolcemente mentre si scioglie il vortice morboso dell’ennesimo sabato notte appena svanito come tanti altri. È tutto tranquillo qui: le masse del brunch ancora non hanno invaso i marciapiedi. Giù un buon caffè, ed ecco George Stein, il mio ex avvocato, che si dà arie da gran manager con questo nuovo ragazzo, praticamente parla solo e soltanto lui. Giusto il tempo di fumarmi un’altra paglia e poi mi sa che alzo i tacchi. A un tratto finalmente George lo vede arrivare. Si alza subito sull’attenti per dargli il benvenuto con tutti i convenevoli del caso. “Hey, Jeff!”.

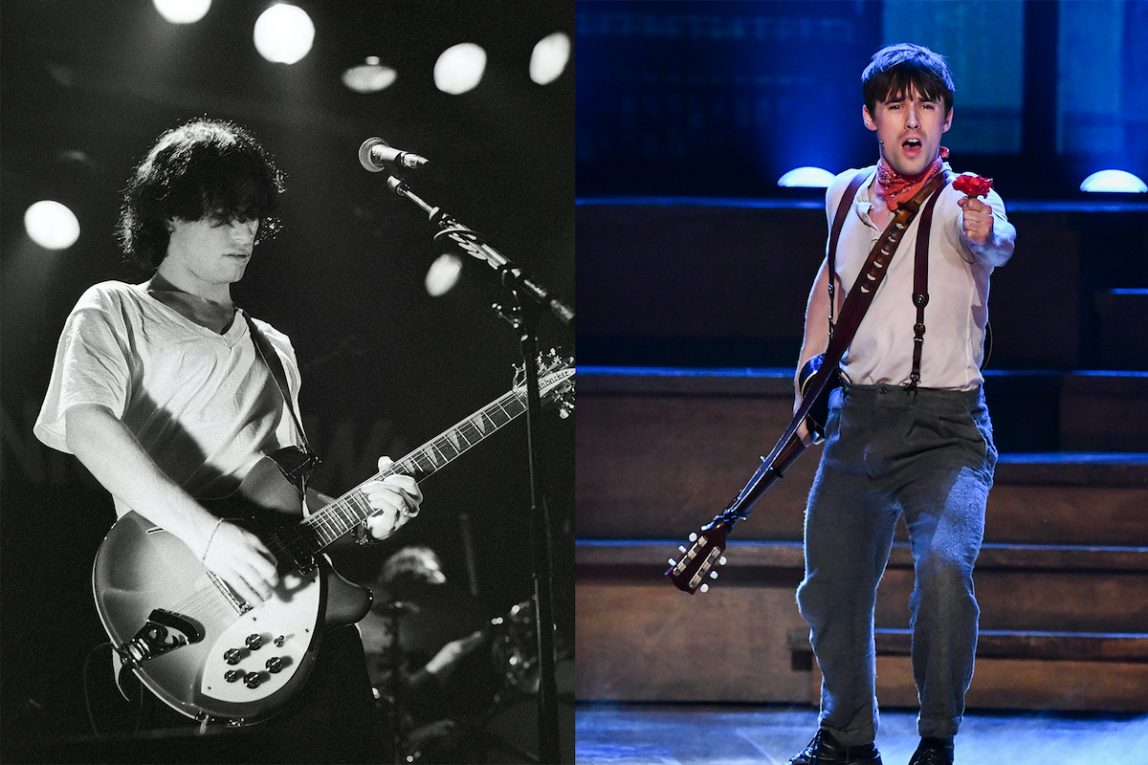

È un tipetto carino. Non troppo alto, circa un metro e settanta. Capello corto sotto quel Borsalino che gli nasconde un po’ il viso. Appare trasandato. L’aspetto è quello di chi è caduto dal letto da non più di dieci minuti. Jeans neri, maglietta bianca con scollo a V, anfibi Doc Martens logori e un portachiavi infilato alla bell’e meglio in una tasca. Non si può certo affermare che non sia un bel ragazzo, ciò non toglie che si è presentato con tre fottutissimi quarti d’ora di ritardo. Non si fa così, è da stronzi patentati. George non è tipo da abbracci. Gli stringe la mano e subito facciamo conoscenza. “Ben ritrovato, lascia che ti presenti Dave Lory. Dave, Jeff Buckley”.

Stretta di mano di rito. Mi dice “ciao” con un fil di voce e si scusa subito per il ritardo. Dopo di che, ordina un cappuccino. È George a condurre la conversazione. Fa l’imbonitore, ed è pienamente nel suo: “Dave, se vuoi essere coinvolto nel progetto devi innanzitutto sapere che Jeff è un artista di grande talento e una priorità per la Columbia. Praticamente tutte le etichette hanno fatto a cazzotti per contenderselo. Jeff si è rivolto a me perché lo tirassi fuori dal contratto capestro che aveva con la Imago e ora sono io il suo manager, ma avrei bisogno di qualcuno che si occupasse del tour e si dà il caso che tu abbia grande esperienza nel ramo.” Già mi sto mordendo le labbra. George in soldoni mi sta liquidando come fossi un semplice ‘tour manager’. Per Dio, fino a ieri ho gestito in toto e da solo nientemeno che Gregg Allman e Ronnie Spector, per dire. Ho rimesso insieme la Allman Brothers Band dopo un decennio di fermo e ho fatto loro da manager per cinque lunghi anni, al fianco di un certo Danny Goldberg, manager dei Nirvana. Insomma, mica bruscolini, so il fatto mio.

George continua imperterrito il suo bel discorso pomposo. “Per quanto riguarda la prima pubblicazione di Jeff, si tratta di un EP, Live at Sin-é, in uscita il mese prossimo. Lo abbiamo registrato all’Irish café in fondo alla strada. Una gran figata, guarda. Contiene due brani originali suoi, più un paio di cover di Van Morrison ed Edith Piaf. Molto eclettico, molto Jeff insomma. Per iniziare volevamo qualcosa che mettesse in risalto la sua voce, un biglietto da visita che dimostrasse senza fronzoli come sa tenere il palco e il pubblico”.

Beh, definirlo “pubblico” è un eufemismo. Il Sin-é tiene sì e no quaranta persone, a dir tanto. Riparte in quarta dicendomi che fuori c’è la fila di manager che vorrebbero lavorare con questo tipo qui presente, eppure qualcosa mi dice che sono arrivati a me perché a George devono aver già dato tutti il due di picche, un classico. Mi sa che rappresento una sorta di ultima spiaggia, messaggio che percepisco forte e chiaro. Si atteggia a grande boss ma mi pare di capire che la Columbia abbia insistito affinché George si affiancasse a un partner capace, ed è proprio per questo che si vede costretto a organizzare un meeting dietro l’altro.

Io sono un fanatico della pianificazione. E qui intuisco chiaramente che a condurre i giochi è la casa discografica. Ora, la Columbia sarà anche una buona etichetta ma le cose non funzionano così. Dovrebbero essere l’artista e il suo management a dettar legge.

Nel frattempo, il ragazzotto non spiccica una parola che sia una. Al limite annuisce con la testa, ma solo di tanto in tanto. Sorseggia il suo caffè, e quando apre bocca lo fa con tono sommesso, quasi effeminato. E intanto George blatera su quanto sia fantastico questo Jeff e su quante grandi cose abbia già fatto per lui, senza prendere fiato per almeno una mezz’oretta buona. A questo punto chiude il monologo annunciando che è arrivato per lui il momento di levare le tende, così potremo starcene un po’ da soli e fare conoscenza. Un vero gentiluomo. Paga il conto, stretta di mano di commiato, e se ne va.

“Mi dà fastidio”, dico una volta uscito di scena George.

“Ah sì? Cosa?” risponde Jeff.

“Il ritardo”. Gli allungo un foglio con il mio curriculum, in pratica un elenco completo di eventi e artisti che ho curato nel settore.

Vi state chiedendo perché mi mandi in bestia un banale ritardo? Forse proprio perché l’ultima cosa che vorrei è collaborare con George Stein nel management di un artista. Fare da manager agli Allman con Danny Goldberg è stato ok; lui era un uomo d’esperienza e ci si completava a vicenda. Con George invece – un mezzo avvocatucolo da strapazzo che non ha mai gestito un gruppo rock in vita sua – già prevedo che il grosso del lavoro sarò io a farlo, guadagnando però solo la metà dei soldi. A questo punto, in fin dei conti, chi cazzo se ne frega se ‘sto moccioso spocchioso lo pianto in asso. Dopo tutto ho semplicemente accettato di dedicargli la mia preziosa domenica mentre lui non si è nemmeno degnato di presentarsi in orario. Si sta già comportando come un cavallo pazzo che ha bisogno di qualcuno che gli strattoni le redini. Insomma, sento già puzza di bruciato.

“Ascolta, mi importa poco di quel che dice George”, gli dico schietto, mentre lui dà un’occhiata alla mia biografia. “Non sono un tour manager. Ho già ben altre proposte per le mani. Se vuoi lavorare con me, ti preparerò un business plan su misura: ci vorranno alcune settimane per conoscere bene te e i tuoi progetti, dopo di che seguiremo pedissequamente quel programma fianco a fianco, passo dopo passo. Un planning di merda porta solo a risultati altrettanto di merda. Non dev’essere mai la casa discografica al timone. La linea da seguire la stabilisci tu, con la tua squadra. Comunque, ho ben altro da fare in questo momento, che tra l’altro preferisco di gran lunga allo stare qui. Il football mica si guarda da solo”.

Mi alzo e me ne vado.

Avrò percorso sì e no dieci metri lungo St. Mark’s Place che Jeff mi era già alle calcagna.

“Sei la prima persona che non mi ha leccato il culo”, mi dice secco.

“Ascolta, bello”, rispondo. “Se fossi in te, io avrei paura, perché con l’alone di clamore che ti circonda l’industria potrebbe facilmente sbatterti via un attimo dopo averti portato in palmo di mano”.

La sua testa si inclina leggermente, da un lato, quasi impercettibilmente. “Possiamo ricominciare daccapo? Dai, torna dentro e parliamone”.

“Va bene”, dico. Del resto in genere io carburo solo dopo un paio di caffè, almeno.

Iniziamo a parlare di musica. Jeff confessa di essere un fan degli Allman; mi chiede di raccontargli qualcosa di quando gli facevo da manager. È estasiato nell’ascoltare i miei aneddoti di tournée con Savatage, Megadeth e i Dio negli anni ’80.

“Adoro tutta quella roba metal anni ’80”, e ride. “Hai mai lavorato con i Van Halen?” Gli racconto di quella volta in cui ho collaborato con Harriet Vidal al tour di Purple Rain di Prince; lei fu la prima addetta stampa dei Van Halen, perciò una sera a New York uscimmo con Roth. Andammo al Limelight, diciamo che ci siamo divertiti un bel po’.

Jeff se la ghigna di gusto, e di colpo gli brillano gli occhi mentre si mette a descrivere lo show dei Van Halen che aveva visto a Los Angeles. Ricorda che Roth non stava fermo un secondo sul palco e poi di quanto indimenticabile e mozzafiato sia quel suo rito del grande salto, a spaccata in volo, di slancio dalla pedana della batteria. “Talmente esagerato da diventare troppo figo”, racconta divertito. “Il professore, il Maestro vero però resta Eddie.” “Eddie è incredibile”, confermo io.

“Mi ci sono voluti tre giorni di fila per imparare a suonare nota per nota l’assolo di Hot For Teacher”, confessa Jeff, quasi timidamente. Mi scruta dentro. Mi sta studiando. “Dovresti provare a cimentarti con l’attacco di batteria all’inizio di quel brano”, rilancio io. “Ci ho messo settimane ad affinarlo!” Al che, gli racconto dei miei vent’anni e di quando suonavo la batteria nelle cover band.

Ne sa di musica, il ragazzo. Che si tratti di metal, di jazz o di cantanti pakistani, non c’è genere musicale che non abbia ascoltato e di cui non sia in grado di disquisire con cognizione di causa. Non me l’aspettavo.

Non ho mai approfondito troppo Tim Buckley, ma in qualche modo mi aspettavo che suo figlio fosse una specie di mezza sega folk. Insomma, tutto mi sarei potuto immaginare fuorché qualcuno che apprezzasse Eddie Van Halen, Sun Ra e Nina Simone.

Come diavolo sarà la musica di questo ragazzotto? Suppongo che farei meglio a dargli un ascolto.

Tratto da Jeff Buckley. Da Hallelujah a The Last Goodbye di Dave Lory (Il Castello Editore).