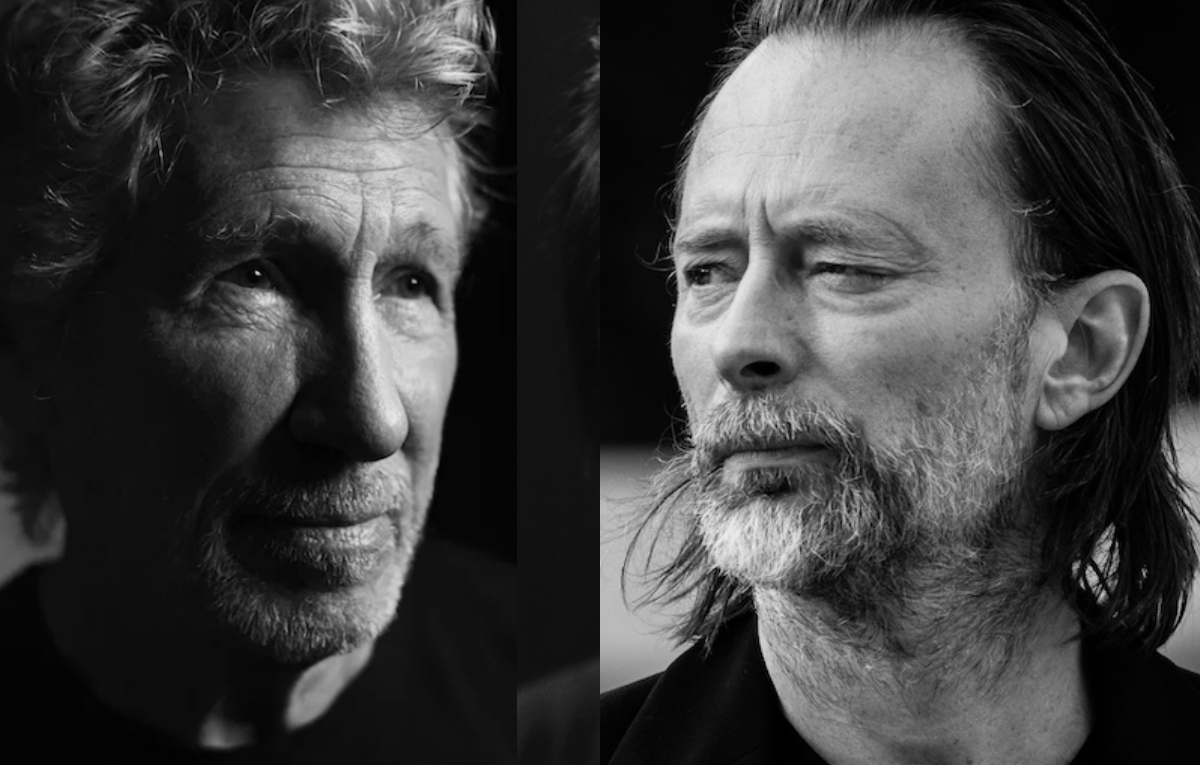

È vero: l’umanità intera ha un problema con The Bends, il secondo disco dei Radiohead. Nonostante sia tra noi da 24 anni, ed esattamente dal 13 marzo 1995, tutt’ora fatichiamo a inquadrarlo, a trovargli una collocazione precisa nell’ecosistema discografico di Thom Yorke e band: dove Pablo Honey è il peccato di gioventù, Kid A l’episodio della svolta, Ok Computer è Ok Computer e, in generale, tutti gli altri rivestono comunque un ruolo definito, l’album con in copertina un uomo probabilmente in preda a un orgasmo mantiene una posizione sgranata rispetto ai suoi cugini. Anche su Internet, tra i critici o i fan, si trovano pareri discordanti: ingenuo e discontinuo, come pure meravigliosamente “incontaminato” e già in grado di bastare a sé stesso.

Certo, è vero che il suo posto all’interno del romanzo di formazione degli On a Friday non aiuta: agli sgoccioli della loro tanto discussa fase “immatura”, sembra un transito fra la preistoria di Pablo Honey e l’età moderna del post 1997, e finisce quindi stritolato tra due fuochi che lo svalutano e ne appannano un’importanza tutt’altro che secondaria. Un po’ (esempio) come quella dei primi lavori dei Beatles, naif e frivoli solo col senno di poi, quando in realtà fondamentali per la genesi dei vari White Album e Sgt. Pepper. Intanto, per capirci: cosa dobbiamo pensare di The Bends?

Per averne un’idea, dicevamo, bisogna contestualizzare, tornare al 1995, perché ascoltarlo seduti comodamente nel 2019 aiuta solo a sminuirlo, all’ombra dei cugini giganti. Non a caso, è un album che esce durante lo zenit del britpop: una scena in cui erano stati inseriti anche gli stessi Radiohead, sulla scia (legittima) di Creep. Ci stava, ma a loro quest’associazione non piaceva. My iron lung, il “polmone d’acciaio”, l’avrebbero definita, come un’impermeabile cortina sicura ma opprimente: per sempre adolescenziali agli occhi del pubblico, cugini tristi di Blur e Oasis per le tv e placidi one-hit-wonder nella storia. Invece, sarà proprio il contro-singolo My iron lung a inaugurare, nel 1994, il cortocircuito della loro risposta al mondo della musica e alle aspettative del pubblico. La ruota gira, insomma, e The Bends mostra il dito segnando la prima svolta della loro carriera, il primo ripensamento di confini: del britpop, dell’alt-rock e del “rock” come istituzione.

Esatto: l’album che oggi compie 24 anni fu uno strappo ai suoni e all’immaginario preventivato a Yorke e soci. Come a dire: bene il pop, bravissimi Blur e Oasis, ma qui siamo anni luce lontani da Gallagher, Albarn e Pablo Honey. Perché sì, lo scarto impressionante (e impronosticabile) era in primis con le varie Creep e You, per un gruppo non più anonimo, ma improvvisamente conscio dei propri mezzi, oltre che indipendente nella ricerca di suoni e melodie. Si erano sporcati le mani, i Radiohead, fatti le ossa in infinite e mondiali sessioni di live, e i tanti schiaffi alla fine erano serviti. Erano diventati un gruppo di ragazzi svegli, loro, e lo si capisce sin dall’apertura di Planet Telex, che mette la bandierina a distanza siderale da dove li avevamo lasciati: fruscio di vento, suoni desertici, rintocchi di chitarra, struttura atipica e la voce di Thom mai così espressiva. E poi i testi, sì, che da semplici scazzi adolescenziali ora trovano la legittimazione di raccontare gli esseri umani a 360 gradi, l’esistenzialismo. Erano tutte soluzioni fresche, la loro, nuove e molto meno ortodosse di quanto progettasse il brit-pop.

Chiaro: non c’era ancora tutta la ricerca con cui faranno rivoluzione a cavallo del 2000, e i riferimenti presi a cuore (U2 e REM su tutti) capita a volte siano troppo vicini; ma un uso talmente spigliato delle chitarre (acustiche ed elettriche, e che segnerà tanto i Coldplay quanto il Grignani de La Fabbrica di plastica, da noi), un’epica dei testi così vivida e in generale un alt-rock tanto personale all’epoca significarono un punto di svolta solo lentamente metabolizzato – e compreso – da chi stava intorno. E significarono, soprattutto, che i Radiohead, per quanto sbarbatelli, giocassero già un campionato a parte, con tutti i crismi che Pablo Honey non lasciava neanche intuire e che invece sarebbero finiti in Ok Computer.

Sarà stato anche un lavoro un po’ discontinuo, The Bends, nel senso che a volte l’overdose di chitarre sparava a salve (Bones, o anche la stessa title track si perdono parzialmente nel fumo) e l’ampiezza complessiva ne tradiva la compattezza, ma rimane comunque un parto miracoloso e per niente scontato. Giovane e stronzo, ma già con le spalle larghe e la cultura del secchione dietro: per questo legittimo, e rappresentativo di una band che così “semplice” non lo sarebbe più stata. E basta sentire il silenzio religioso che scende quando, ai live, suonano Fake plastic trees, o perdersi nell’etereo pop di High and dry e nel pessimismo da ninna-nanna di Nice dreams (che farà da colonna sonora a un episodio bellissimo di How I met your mother), per rendersi conto di quanto il suo potenziale non sia invecchiato, e di come non sia un lavoro minore, ma un’opera seminale di “tutto ciò che è Radiohead”.

Non a caso, dopo la sua pubblicazione The Bends riuscì in tutti i suoi intenti: vendette meno del precedente, si risparmiò fraintendimenti e “polmoni d’acciaio”, innestò le basi per un sound che avrebbe fatto scuola e, soprattutto, spiegò al mondo chi fossero davvero Yorke e compagni. A rileggerlo oggi sembra quasi un album timido, è vero, specie alla luce dei giganti che sarebbero venuti poi. Ma è un’interpretazione, questa, che non ha senso: meglio tenerselo così, come un lavoro di gioventù pieno di promesse mantenute, scazzi e un paio di ballate maestose, firmato da una band ancora in preda alle paranoie. Insomma, anche i Radiohead sono stati giovani, e spaccavano pure allora: alla faccia di Creep e immaturità varie.