Grazie a un articolo di tale John Mulvey uscito nel 1994 su Mojo, scoprii che l’appena defunto Kurt Donald Cobain tra le sue fonti di ispirazione annoverava anche un certo Ian Kevin Curtis (Stretford, 15 luglio 1956 – Macclesfield, 18 maggio 1980). Non solo. Lo stesso Mulvey, alla faccia della mia tenera e adolescenziale ignoranza, rispetto agli altri nomi messi in fila sul suo pezzo, per la voce dei Joy Division infieriva sintetico. Lapidario, nel senso di lapide.

“Nessuno scoop”, inizia il giornalista, “Cobain ha parlato di lui e del quartetto di Salford in varie occasioni. Leggenda vuole che fu Steve Albini a parlargliene nell’estate del 1991 dopo un concerto dei Jesus Lizard ma chi se ne frega. Non siamo qui per alimentare altre storielle dietro due morti tragiche”. Restavano invece i tratti d’unione inequivocabili tra i due, sul piano lirico (non tutti sanno che entrambi amavano leggere Dante), compositivo (entrambi appassionati di strumenti trovati nei junk-shop, eppure entrambi destinati a far scuola tra chi non si preoccupa troppo della pulizia e della precisione), umano e psicologico.

Negli anni poi abbiamo scoperto che in realtà quel ventitreenne emaciato dagli occhi ipnotizzanti si era fatto una marea di proseliti. Ovviamente dentro il calderone c’è di tutto. Belli e brutti, utili ed evidentemente superflui, indipendenti e ridicolmente mainstream, pertinenti o completamente fuori contesto, personaggi anonimi, famosi o figli di famosi, amici, conoscenti e compagni di merende – insomma tutto quel caleidoscopio che si può trovare all’interno del music-business. Ian Curtis, musicalmente parlando, ha figliato ovunque. Oltre a essere stato mai meno che rispettato se non idolatrato dalla critica tutta. Non c’è latitudine, era geologica o appassionato di musica serio o vagamente tale che non abbia dimostrato devozione al culto di Ian Curtis. Voi starete pensando al simile approccio di Robert Smith; invece io mi ricordo un’intervista del 2002 a Francesco Renga in cui ne parlò come di “Un artista avvicinato con scetticismo ma che mi ha conquistato col tempo per le sue atmosfere”. Qualcuno potrà dire Carlo Verdone, certamente, ma che dire di Costantino della Gherardesca che, dieci anni or sono, disse di averlo scoperto “poco più che ragazzino”, nelle serate a Londra, dove “tutti ballavano un po’ come Ian Curtis”.

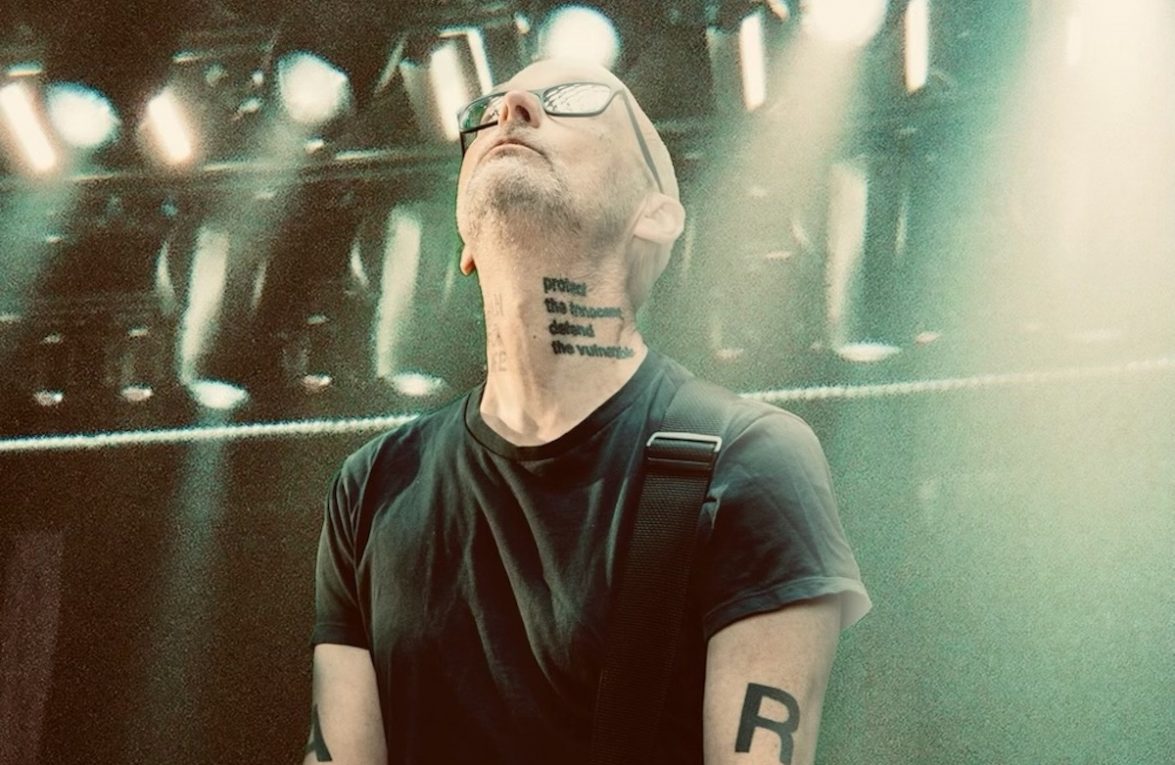

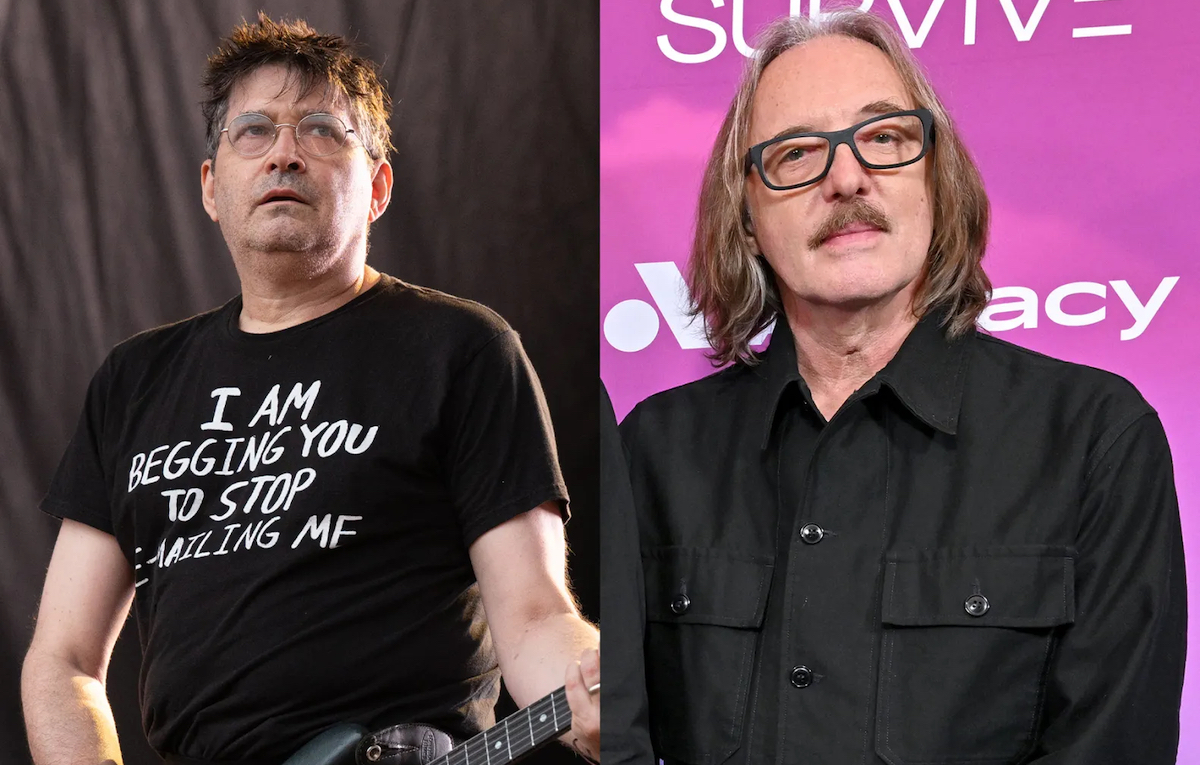

Ma ce n’è d’ogni. Da un’insospettabile Moby che, oltre alla nota foto con la maglia dei Joy Division, coverizzò assai bene New Dawn Fades in tempi non sospetti, così come un più immaginabile Trent Reznor, autore con i NIN dell’allora celebre versione di Dead Souls inclusa nella colonna sonora de Il Corvo. Passando per gli omaggi degli Xiu Xiu alle inquietanti dichiarazioni di Michael Gira degli Swans quando fece propria Love Will Tear Us Apart (“Jarboe and I had a bonding experience. We did crystal meth, a very nasty drug, and my reaction to this was singing like Curtis”), alla negazione pura di cloni a tutti gli effetti come Paul Banks (“Well, Ian Curtis of course but there is something more fresh inside Interpol’s punch”) e ai falsi meriti auto-attribuiti di Brandon Flowers dei Killers per la sua versione di Shadowplay (“I wanted to give the song an emotional uplift. It actually sounds more Brandon Flowers than Ian Curtis”). Da Paul Young che dal 1983 deve ancora restituire i soldi a un casino di gente per il suo improponibile rifacimento su No Parlez alle righe di Dannis Cooper, che ha intitolato Closer il suo secondo romanzo, a John Cooper Clarke di Evidently Chickentown, a David Foster Wallace articolista sul New York Times, fino all’ultima accozzaglia da cantina tirata su facendosi i calli su Digital come il rifferama da urlo ma a un passo dal plagio Thank You God For Make Me An Angel dei Country Teaser. E come apparirebbero i Colder o gli Editors senza il sotteso dato loro dall’aurea presenza di Ian Curtis? O solo il Thom Yorke più catartico e scattoso e quei Manic Street Preachers che senza Unknown Pleasures avrebbero scritto un altro The Holy Bible?

La domanda che resta, allora, è questa: fino a quando continueremo a parlare di Ian Curtis? Fino a quando dovremo ribadire l’importanza della musica che ci ha lasciato? Quale chimera ci spinge ad andare ancora alle serate a lui dedicate o alle proiezioni di Control e 24h Party People? Perché non ce la smettiamo di domandarci come sarebbe andata se non fosse morto come se la risposta non ce l’avesse già data Peter Hook nel 2007 (“I sometimes think if Ian had lived, the band would not have lasted as long as ultimately did, as New Order, it’s sad but true”)? Forse dovremmo dirvi di piantarla una volta per tutte. Dissuadervi. Dirvi che la storia oramai già la sapete e i dischi restano quelli che avete, ascoltateli. Fine. Sappiamo per certo, però, che nei solchi di Unknown Pleasures, Closer e Still ci sono alcune tra le migliori canzoni scritte da un essere umano e che quindi non ci potranno bastare mai. E da lì viene tutto il resto: la voglia di continuare a sentire la voce magnetica di Ian Curtis con l’eterna consapevolezza di non sembrare mai per questo dei paracarri piantati in un parcheggio del post-rock, il lirismo senza eguali che getta costantemente semi nell’estro altrui, il diffuso e disilluso vagabondare dell’esistenza umana e quella eterna domanda irrisolta di Martin Heiddeger: “Perché il Nulla e non l’Essere?”.

Se i Joy Division sono divenuti mito non è per l’effetto massmediatico del suicidio di Ian (“It all seemed such a horrible coincidence, the photograph that we use for Closer, It was Ian’s idea, don’t blame us”) ma perché pochi come lui son stati capaci di cantare la fragilità dell’uomo in un modo così chiaro e disperato. Ian Curtis è riuscito a condensare nel suo breve arco vitale tutto il suo messaggio espressivo, riuscendo ad evocare, con un’impronta unica e immediata, stati d’animo che solo un vero stato di grazia riesce a comunicare. Facendo vibrare nell’animo comune i sentimenti che sfuggono all’intellettuale concettualizzazione.