Ci vogliono 54 secondi di fade-in durante i quali serpeggia un lento, ascendente e distorto riff di chitarra elettrica, prima che arrivi l’incipit: “I was born in the desert, I been down for years, Jesus come closer, I think my time is near. And I’ve traveled over, dry earth and floods, hell and high water, to bring you my love”. Sono le parole gutturali e vibrate con cui PJ Harvey anticipa tutto quello che accadrà nei tre quarti d’ora successivi: amore e sesso, spiritualità e blasfemia, maternità e infanticidio. Lo fa con gelido cinismo, a sangue freddo, tutta la title track si regge su pochissimi elementi: il riff, rafforzato da un trittico di accordi aspri ai quali si aggiungono parti di organo, hi-hat e grancassa appena sfiorati nella seconda parte del pezzo, che poi si spegne in una altrettanto lenta e lunga coda. Sembra dirci: questo è tutto quello a cui sono sopravvissuta e ora sono qui per raccontarlo, per assaporare la vendetta e per ottenere la mia redenzione. Gli elementi narrativi messi sul piatto già soltanto in questo brano sono tantissimi, ma prima bisogna fare un passo indietro.

All’inizio degli anni ’90 PJ Harvey è poco più che una ventenne ed esordisce con Dry, un album scabroso e caustico, seguito a distanza di pochi mesi dall’altrettanto acclamato Rid of Me, se possibile ancor più intriso di problematiche esistenziali o agonie sessuali ed emotive parecchio intricate. Due album elettrici, di accordi barrè e riff essenziali, in piena linea con i venti grunge e garage che hanno caratterizzato la prima parte del decennio e che la spingono verso un rapido successo, almeno in ambito rock alternativo. PJ Harvey sale sul palco magrissima, pallida, senza trucco, con i capelli tirati all’indietro, trasandata e androgina, indossa canottiere, pantaloni neri e Dr. Martens a sedici buchi, sparisce dietro alla sua Gretsch Broadkaster 7609 rossa, eppure, per quanto docile, sprigiona una forza grezza sul palco che è travolgente.

Fioccano i premi e gli encomi – Kurt Cobain dirà che Dry è uno dei suoi album preferiti – e arrivano anche i paragoni pesanti, primo su tutti quello con Patti Smith, ma anche con Lydia Lunch o Carla Bozulich, che Polly Jane rifiuta con irriverenza giovanile, così come farà con qualsiasi accostamento al femminismo, non di certo per mancanza di stima nei confronti delle figure o delle tematiche chiamate in ballo, ma per prendendosi gioco delle facili catalogazioni giornalistiche. È una ribelle, cresciuta in una fattoria nella campagna inglese del Dorset da genitori hippy ed è da quelle parti che si ritirerà dopo un triennio estenuante che si è concluso con lo scioglimento del trio originario, composto da lei, Steve Vaughan e Rob Ellis, che sin qui l’hanno accompagnata.

Nel 1994 appare in pubblico solo una volta, per esibirsi insieme a Björk ai Brit Awards, per il resto: fuori dai radar. In seguito dichiarerà di essere scappata in aperta campagna – un immaginario dal quale non si distaccherà mai e che anzi è tornato centrale di recente –, praticamente in isolamento, alle prese con angosce e ossessioni. È questo il periodo in cui inizia la gestazione di To Bring You My Love, il terzo album di PJ Harvey, non a caso intriso di angosce e ossessioni, che vide la luce esattamente 25 anni fa, il 27 febbraio 1995, l’album della svolta definitiva della sua carriera, dalla quale nascerà la prima versione dell’artista che conosciamo ancora oggi, l’album che venderà un milione di copie in tutto il mondo, rendendola un’icona che da lì in avanti influenzerà, o farà da sfondo, a tutte le figure femminili alle prese con le chitarre che abbiamo conosciuto in questo quarto di secolo.

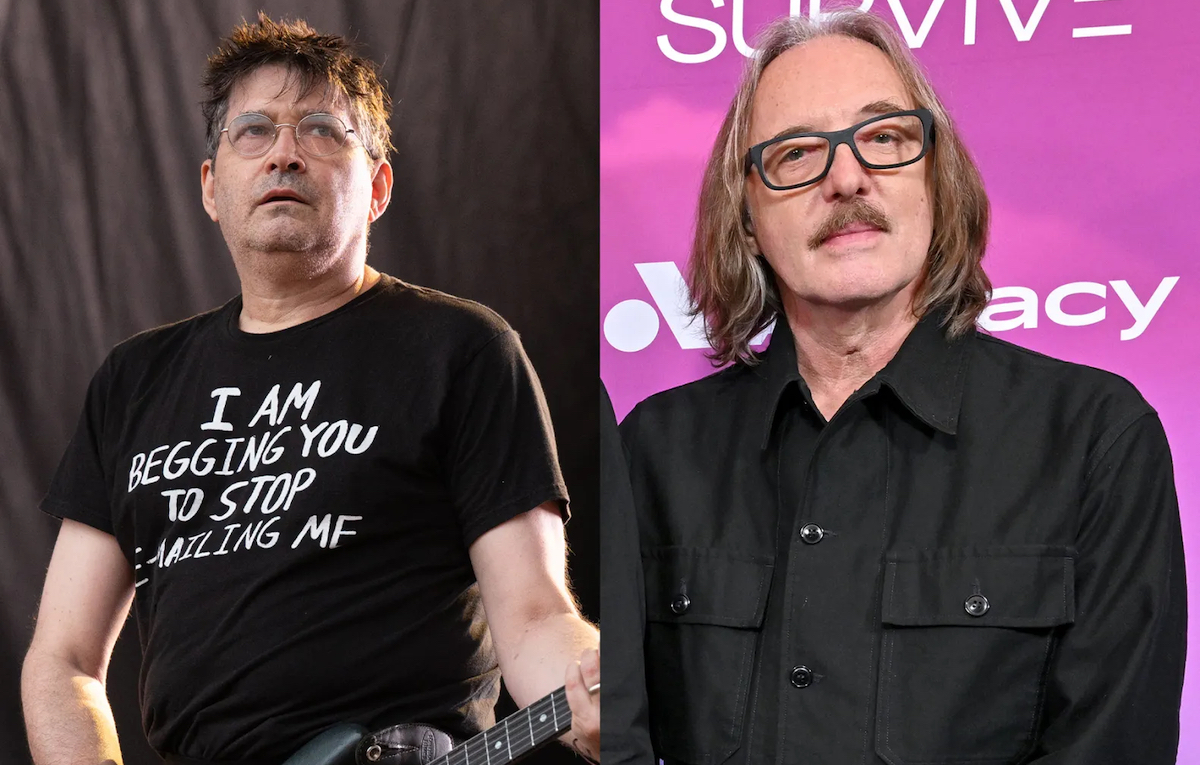

A rendere To Bring You My Love un capolavoro acclamato da subito, hanno contribuito diversi fattori. Il più significativo è senz’altro l’evoluzione del sound, certamente più elaborato e reso tridimensionale dall’ampio utilizzo di nuovi strumenti come l’organo, il pianoforte, le marimba, le campane tubolari, fino alla non sporadica apparizione di violino, viola e violoncello, oltre alle infinite sovraincisioni di chitarre che conferiscono spessore monolitico alle tracce più pesanti. Il tutto eseguito da figure che diventeranno presto fondamentali e accompagneranno PJ per gran parte della sua carriera, ovvero: John Parish (Eels, Sparklehorse) e Mick Harvey (The Birthday Party, Nick Cave & the Bad Seeds). Questa formula magica si completa con la presenza in cabina di produzione di Mark Ellis detto Flood, che al tempo aveva già smanettato e contribuito al successo di New Order, Depeche Mode, U2, Psychic TV, Cabaret Voltaire, lo stesso From Her to Eternity di Nick Cave & the Bad Seeds, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins.

Se mi soffermo tanto su questi nomi, che vanno da pezzi grossi del rock da classifica a progetti più ostici per il grande pubblico, è per dire che è stato fondamentale per PJ Harvey incarnare la figura un po’ maledetta e di nicchia, potendo disporre di una produzione che ha mediato alla perfezione le componenti meno accessibili e i contenuti forti, con un sound più accessibile e a tratti addirittura pop, un mezzo miracolo probabilmente possibile solo negli anni ’90. L’esempio perfetto in tal senso è il primo singolo Down by the Water, accompagnato da un video riuscitissimo, finito in heavy rotation su MTV, e che fa conoscere PJ Harvey anche al pubblico americano. Impacchettato in un sound per certi versi minimale e orecchiabile, fatto di un synth super compresso accompagnato dagli elementi di orchestra già citati dal secondo verso, racconta la storia macabra di una madre che affoga il proprio figlio, per giunta giocherellando e facendo il verso a una vecchia folk song di inizio Novecento, Salty Dog Blues.

“That blue eyed girl, became a blue eyed whore”. Anche l’estetica di PJ Harvey cambia drasticamente, il trucco diventa vistoso, drammatico nel suo eccesso, l’abbigliamento appariscente, come a voler sostenere anche il cambio di passo nelle tematiche trattate, meno post adolescenziali. Nei videoclip e sul palco vediamo una donna matura, improvvisamente consumata dalla vita, sebbene avesse 25 anni. Si potrebbe persino considerare To Bring You My Love un concept album con dei personaggi ricorrenti e un filo narrativo unico almeno per metà tracklist: l’amore perduto, una donna abbandonata, la disperazione in To Bring You My Love, Send His Love to Me, The Dancer; la maternità in I Think I’m a Mother, C’mon Billy e Down by the Water. È importante sottolineare quanto possa risultare evidente che PJ Harvey stia interpretando un personaggio immerso in un’opera d’arte, con gli eccessi dell’artista che va in osmosi tra realtà e finzione. Come detto, il suo corpo incarna tutto questo tormento: è una Diamanda Galás edulcorata di una buona dose di dannazione – altrimenti non avrebbe mai potuto vendere un milione di copie – non per questo meno abissale nei passaggi più intensi, fatti di grida, orgasmi, bisbigli, inganni e giochi perversi.

To Bring You My Love è uno di quei dischi rari di cui si contano pochi esempi per ogni decennio, equilibrati e che funzionano alla perfezione dall’inizio alla fine, che fanno da spartiacque tra un momento e un altro e diventano dei checkpoint per ripercorrere l’andamento delle cose. In particolare è uno di quei dischi rari che su 10 tracce, contano un buon 50% di potenziali singoli, che sembrano quasi sprecati stando a logiche di mercato più attuali, ma che invece erano necessari, in quel passato non troppo lontano in cui un LP non era soltanto un modo per riempire lo spazio tra un singolo e l’altro.